诺特·维塔尔 思者无界 行者无疆

瑞士雕塑家诺特·维塔尔(Not Vital)在他长达30余年的艺术生涯中,像一个孜孜不倦的炼金士,坚持着自己的美学观念。他把众多材料——常见的或不可思议的——金属、石膏、玻璃纤维、茶叶、煤块、动物遗骸、融化的肥皂等溶于作品中,再把自己的好奇、爱好、情绪从作品中提炼出来,并拒绝重复。维塔尔认为的美,是单纯、直白、敏感、抽象的,他通过平凡存在的、最为简单的因素来表达永恒。维塔尔习惯于凝望时尚繁华的现代都市景观和让人惊叹的自然美景,他把它们称之为“家”,不断地从这些环境中汲取灵感,并将这些灵感运用在他的创作之中。从他的家乡——层峦叠嶂的瑞士恩格丁峡谷到20世纪末充满工业气息的纽约、喧嚣的开罗、遥远而孤独的智利巴塔哥尼亚高原,到现在的发展迅速到让人目眩的北京,他完全沉浸在这些多彩而极端的生活环境里。对维塔尔来说,任何一场偶遇都会给他带来意想不到的收获,他能利用各种机会发现合作的可能,并将其它新文化中的成功贯穿于他的整个艺术生涯。

冥想的空间

刚刚结束的展览“Guarda看”是诺特·维塔尔在北京麦勒画廊的第二个个展。通过对人造材料和天然材料的融合,维塔尔在画廊的四个展厅里构筑了多层次的景观,他对诸多两极之间的交集予以探索,进而唤醒人的外在和内在自我,让心灵得以憩息,与此同时又对都市现代性提出警醒。展览包括一个让人过目不忘的不锈钢头部肖像、一片乌黑的煤山、零散分布着的大理石、里程碑式的不锈钢楼梯,还有斜倚着的莲藕雕塑——这是一系列强有力、独立而又存在内在关联的装置作品。

在画廊最大的展厅中,是维塔尔用煤炭创作的《黑山》(Piz Nair,2013年)系列作品。十件不同的雕塑以他家乡的黑山为原型,展现着“闪闪发光却不耀眼,锋利而不失平衡,陡峭而不失缓和”的美学逻辑,每一件作品都是那么的与众不同。维塔尔的大部分时光都在旅行,但每年他都会回到故乡——瑞士恩格丁峡谷并住上一段时间,故乡的山峦深深地烙入了他的视觉记忆。尼采曾如此形容恩格丁峡谷的美景:“…那么超尘脱俗,那么让人浮想翩翩”。面对环绕着层峦叠嶂的山峰和不属于尘世的幽深峡谷,神话与现实在这片美不胜收的风景里似乎神奇地相互交织。在恩格丁,关于山,流传下来的最为常见的说法是——山是神灵之家。这些雕塑无疑也打造出了禅修的意境。

当然,这些作品也象征着中国当代社会核心的二元性。中国的经济发展之迅速让人惊讶,但同时它依然固守着过去的历史传统,文化、社会和政治中的方方面面都与它的历史密不可分。中国是世界上最大的煤炭生产国,这些煤炭历经千百万年沉积而成,粗糙而乌黑,代表着人民的勤劳和工业的进步。这些经过切割的、独特的石化燃料被置于闪闪发亮的不锈钢底座上,而这些底座象征着现代工业的强大力量。同时,煤山又隐含着强烈的精神层面的象征意义——中国的圣山自古以来便是帝王朝圣之地,这些煤山超越了其实体和存在,被赋予了强烈的意义。

在第二个展厅中的大理石系列作品则更为宁静,维塔尔也再次融入了他对故乡恩格丁峡谷的记忆,在那里每年有长达几个月的时间,山顶被冰雪覆盖,仿佛大理石般光滑且冰冷。2012年,艺术家发现中国的大理石品质卓越,此后,他便开始用大理石进行切割创作,打造出独特而非传统的装置作品。这些大理石表面纹理精美,波状线条洋溢着诗意,勾勒出大自然的浑然天成,这些作品就像是一片风景中各种不同的元素,比如《冰》(2013年)的细腻洁白,又或是《山》(2013年)的精致纹理。每一件作品都用加以雕刻过的、形态介于规则和不规则之间的石膏作为基底,这些大理石镶嵌于造型独特的石膏上,摆放的形式也突破常规,有的置于地面,有的高挂于墙壁之上,打造出的却是一个和谐的整体。

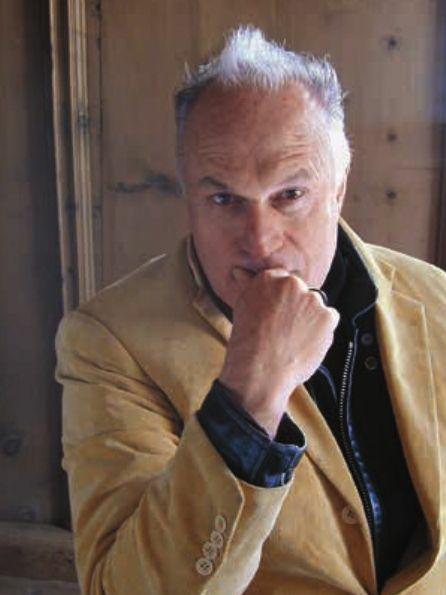

展览中唯一具象的作品是一件特大号的、威风的头部肖像,这件作品被单独、直接地置于地面,没有任何底座。它描绘的是维塔尔的自画像,脸部的特征隐约可见,却不够细致入微,而细节的缺乏呼应着早期抽象雕塑作品的艺术表达。作品的形态类似鸡蛋,柔和而有光泽,但是其坚硬程度和金属质感会给观者带来强烈的怪异和疏离感——孤立着、散发出深重的孤独。尽管他的这件作品从前辈艺术家那获取了灵感,但是也赋予了这极具艺术张力的作品更多的美学意味,而这无疑来自维塔尔自己所处的时代,他对材料的选择也推翻了该艺术流派具有代表性的传统。

在这里,我们不得不提到维塔尔的一个特点,无论是他的头像雕塑,还是油画作品,他都坚持使用正面的姿势,这使得作品呈现出一种刻意的、明显的二维空间特征,他用同一视角而非同一方式来探索不同的艺术表现形式。维塔尔把力道、平衡、和谐、结构技巧和即兴发挥融入其对于形式的把握和阐释中。头像作品的造型方式强调了艺术家和肖像之间身体的对峙和接近。在这件作品中不包括脖子和手臂,因此他描绘的并是不连贯的身体。独立出部分身体这一点在维塔尔的创作历程中很常见,他以前的作品中就曾摒弃了手指、鼻子、耳朵、手臂和腿的艺术形象。这表明维塔尔是在生理解剖和对心理产生的特殊影响两个方面探索独立身体部分的意义。

充满里程碑意义的不锈钢楼梯是这次展览的最大亮点。楼梯从地面一直延伸到天花板,占据了整个展厅,上升的楼梯影射着一种仪式感。这个楼梯其实也与维塔尔在尼日利亚阿加德兹创作的《看日落的房子》(2005年)遥相呼应。在那座错落三层的房子里,每个楼梯的尽头都是其中一层的房间,在房间里人们能欣赏到美妙的日落。虽然展厅里的这座楼梯尽头并没有美妙的风景,但它开启的却是一段蕴含象征意义的旅程。艺术家的亲身经历便是例子——出发旅行然后回到故乡是恩格丁人的传统,维塔尔一直遵循着这个传统,他的一生在不断旅行,然后回来。在维塔尔所打造的这些景观里,未曾出现过具体的人,观者恰恰成为被暗指的参与者。“充满想象的旅程和体验才是最有力的”——或许这正是艺术家所要传达的。这种“上升之旅”曾反复出现在他的作品中,从《Boots for Climbing Piz Ajuz》(1991年)里的脚印到突显垂直型的作品如《领路》(2013年)。这些作品始于2000年尼日尔阿加德兹,并陆续在世界各地如印度尼西亚弗洛里斯、中国上海落地;它们的形态、结构和功能都极为简洁。他的作品似乎属于世界上任何一个地方,却又与任何地方都不同;似乎像任何一个人,却又和任何人都不同。然而在这次展览中稍令人沮丧的是,观者无法攀登这些梯子。

整个画廊都被变成了冥思的空间,当然也包括展厅外的院子。院子里展示的是维塔尔一组名为《藕》(2013年)的不锈钢雕塑。这个层叠着的莲藕雕塑,刻画出莲花错综复杂的根茎的横切面。中国自古以来便有莲花,莲花随处可见,却极具宗教等象征意义。在佛教里,莲花意味着心灵的圣洁和意念的清静,是佛教的“吉祥八宝”之一。莲花根植于泥土,在枝头绽放出纯净的白花,这一生长形态也象征着从原初到启蒙的哲学路径。

Guarda,在罗曼什语(瑞士的第四官方语言,使用人数极少)里,意指“看”。维塔尔邀请观者走入并徜徉于他所打造的静谧而又极具震撼力的风景里。在东西方艺术传统里,风景的展示从不仅仅是直观的刻画,还包括对艺术家个人和更为广泛的人的精神状态的暗指。风景能让人的身心得以憩息,能让人沉思、冥想。这些精心打造的雕塑作品为观者开启了一段丰富的旅程,并让他们沉浸其中。

漂泊的生命之旅

在诺特·维塔尔的幼年时期,家人已连续五代从事木材业。他的父亲认为“一门生意不能做的太久,否则就会越做越窄”,所以他并不希望让孩子们参与到生意里去,而是应当做些新的事情。在当时,当地人为了生存,很大一部分会选择离开恩加丁前往意大利或其他国家谋求工作。维塔尔在很小的时候就觉得要走出家乡到外面去,很幸运地,他遇到了家里的一位朋友——艺术史家马克思·赫格勒(Max Huggler),他曾是伯尔尼当代艺术馆(Gallery of Contemporary Art, Bern)馆长和伯尔尼美术馆(Museum of Fine Art, Bern)馆长。他搬来恩加丁地区景色非常美丽的森特居住,也带来了一流的艺术收藏。克利、科特·施维特斯、蒙德里安、毕加索,还有博伊斯、曼佐尼的作品都在他的收藏之列。维塔尔去拜访他,看那些艺术作品,身处其中耳濡目染——这是很好的艺术启蒙,不是在博物馆里、而是直面私人收藏。所以当要到选择自己职业的时候,维塔尔跟父亲说想要成为一名艺术家,并征求了马克思·赫格勒的意见。他建议让维塔尔去巴黎,那儿便是他后来去的地方。

维塔尔去了巴黎第八大学。这是所实验类的学校,但由于1968年5月的学生运动,导致学生们无法正常上课。当他4月到达那里时正是革命气氛很浓的时候,在开始读大学那会儿,大家却主要都在参加一些政治会议。在那时大约有13个不同的左派政治团体——左派支持者们对革命感兴趣,而不是艺术。维塔尔回忆说:“作为一个来自没有共产主义政治团体的资本主义国家瑞士,到巴黎毕竟是去学习艺术的,而不是去闹革命。我虽然对革命是有些兴趣的,但没法在不同的政治团体中做出选择。”

离开巴黎之后维塔尔去了意大利。原本他想继续学习,但在那儿也没有学很多—做一名有抱负有理想的画家也很困难。他住在离圣路易教堂很近的地方,那里藏有著名艺术家卡拉瓦乔的三幅名作。他经常去观看那里的艺术作品。同时,他还组织了一个非盈利的马戏团。维塔尔对马戏团很感兴趣,他曾在采访中说“如果你去法国南部,可以见到很多家庭马戏团。在意大利,我会在一些很危险的地方做表演,比如在贾尼科罗(Gianicolo)山区的一个大弯道处表演。在罗马很容易找到你的观众。在那佛纳广场(Piazzo Navona),不管你干什么,都会有大量观众围观。我还希望周围的交通能被我影响到,诸如交通堵塞、事故等等。马戏表演就是一项公众表演,把人群、驾车的人甚至警察都吸引进来。”再后来维塔尔去了纽约。因为他觉得那时在意大利机会不是很多。一些朋友搬去了阿姆斯特丹,还有一些去德国的艺术学院学习。而他却觉得自己应该去纽约,“去那里正是时候,那时的纽约就像今天的北京一样,同样的活力十足,一样的生动有趣,处在同样的发展速度。我很喜欢。”

起初,维塔尔在纽约找了一处工作室,那时他主要在画画,但也经常想着雕塑。他想要做雕塑是因为他对它知之甚少。他认为应该从零开始,这样便能实际评价自己的能力,也会更努力。70年代末,维塔尔在他30岁的时候才创作了第一件雕塑作品——一个动物托举着另一个动物的石膏雕塑。这次创作,也是基于他出生和成长的地方,在恩加丁偏僻的村庄,动物作为当地人们生活中的重要组成部分,十分常见。也因此,当地的建筑设计通常把动物的作用考虑在内。它们与人为邻,住在房屋的下面,在日常生活中、在狩猎时都有很重要的作用,所以他根据自己成长的环境创作了第一件作品。

刚开始做雕塑时,是石膏雕塑,这又和维塔尔在山区的成长生活有关。“如果你在一个一年中有6个月都被大雪覆盖的地方长大,你的眼睛就会对白色特别敏感。雪化了以后,大山褪去雪白的外衣变成了灰色。我所居住的行政区叫格里桑斯(Grisons)词义就是‘与灰色相关的意思。我熟稔于灰色和白色的种种细节和微妙之处。即便是现在我最钟爱的材料依然是石膏,不光因为它的颜色,也因为速度,石膏水分干的很快,所以你的动作也要很快。”

维塔尔从来都不仅仅使用一种材料在他的创作中。他运用各种各样的材料包括现成品来创造艺术作品。他认为用这些不同的材料也可能和他使用不同的语言有关。他的母语是罗曼什语(Romansh),大约只有36000人使用这种语言,它还有5种不同的方言。而其中的分支瓦拉德尔语(Vallader)估计只有5000人会说。如果一个人在这样的地方长大:朝这个方向走20分钟,人们说一种语言;朝另外一个方向走18分钟,人们就说的就是另一种语言了,并且在这样的多语种环境里长大―在高中阶段要学7种语言,只有十分之一的时间用母语交流,其他时间都在使用别的语言。这也许就是他为什么在作品中用到这么多材料的原因。这就像是一种长期的冶炼之术,要一直不断地从一种材料用到另一种材料。维塔尔的专注力不强,这很像注意力缺乏症(Attention Deficit Disorder)。或者打个比喻,思维状态就像航天飞机在太空漫漫飞行,很少在一个地方长期停留。另外他也很难想象自己一直只用一种媒介来创作,用一阵儿就会觉得厌倦了。

从居住地尼日尔的阿加德兹到智利巴塔哥尼亚诺图纳、美国纽约,再到位于出生地的小村森特,这就是瑞士艺术家诺特·维塔尔漂泊的生命之旅。现在他在北京拥有一个建立了两年的工作室,用他自己的话说:“十多年后终于又有了一个雕塑工作室”。这个工作室有时会制作一些形体很大的作品,维塔尔作品的核心是对他各个居住和工作地域的空间语境、经济语境以及文化语境的讨论,他现在称自己“着迷于中国对艺术的热情”。各种有趣的创作可能性、巨大舒适的空间、活力充沛的艺术氛围和熔炉般充满张力的社会大环境让这位瑞士艺术家兴奋不已。

完全属于自己的世界

在北京的草场地艺术区内,诺特·维塔尔的工作室就在喧闹的街道尽头,隐匿在灰尘覆盖的石头后。这个工作室是自然采光,光线从距离水泥地面8米高的玻璃天窗照射进来。在这座高高的、没有窗户、私密性很好的建筑物里,他精力充沛地进行着最富创造力的工作。

维塔尔位于每个地方的工作室都很不同。在瑞士森特那里,风景异常美丽;在智利,任何多余的建筑都会破坏它完美的景色,因此他在山里建了一个从外面任何地方都看不到的洞穴当作工作室;而在北京草场地,不得不承认——一点儿想要出去看看的意愿都没有,所以在设计这个工作室的过程中,窗户这部分便最先被排除在外了。

在这个甚至没有视角看到外面的工作室中,维塔尔将全部精力都放在创作中,让他感觉很棒的是即便待在工作室里,也依然能感受到外面的活力和能量。在这里,他创造出了一系列以煤炭、不锈钢、石膏、甚至以中国的茶叶为媒材的雕塑作品。他喜欢材料的制造工艺(创造丰富的材料资源)而不是简单地用材料去制造或铸造。他认为在中国,这方面有着很好的传统。中国也许是世界上为数不多的几个地方,在这儿人们很擅长材料的工艺,这绝不是简单的、机械的压制铸造,尽管他不太懂技术细节,但不妨碍他很喜欢那东西。维塔尔对各地特产的材料尤其感兴趣,他用这些材料进行艺术形式和结构的创造。比如不锈钢就是他在中国发现并且让他印象深刻的工艺。他说:“目前没人能像中国艺术家那样做不锈钢雕塑。想想还能在哪里做出7米长的不锈钢舌头雕塑?这儿是绝好的机会。”

维塔尔以往的工作重点是亲近大自然和动物。然而在北京,没有乡村生活或是野生动物,因此相较于城市风景,在这里他对“人”构成的景象更感兴趣,确实——至少在外国人眼中,数量之大、范围之广的高密度人口是北京最地道的风景。作为走遍全球的流浪艺术家,维塔尔总是被那些异于自己文化背景的文明和传统所吸引。维塔尔把这些“人”当作创作材料,将他们赋予艺术的形式。(撰文:张思 图片提供:麦勒画廊)