袁运甫与袁运生的“第三条路”

张越

第三条路

2014年3月,北京中间美术馆举办了一场持续近一个月的别开生面的展览——“第三条路:袁运甫、袁运生绘画作品展”。这次展览是袁运生、袁运甫两位先生的首次合作,展览汇集了袁运甫先生于上世纪六、七十年代的艺术创作,和袁运生先生近十年的艺术探索。60余幅画作展示在中间美术馆三层的空间中,体现的是具有时代意义的绘画艺术。

此次展览借袁运甫、袁运生两位先生的创作回顾了一段历史,唤起了人们对中国现代绘画的记忆和思考。

自上世纪五十年代以来,延续民族传统和推崇苏式社会主义现实主义主导着中国的主流绘画式样,这类思潮一直影响中国至今。

以袁运甫先生和袁运生先生为代表,一批新中国培养起来的艺术家和他们自己的长者及同仁们——黄宾虹、林风眠、吴大羽、张光宇、董希文、卫天霖、庞熏琹、张仃、吴冠中等则提出了完全有别于所谓主流绘画风格的第三条路的思考:继承中国文化传统,吸收现代文明精髓,创造出有别于前人的、有自己独立思考的、体现时代精神的作品。他们将“装饰”作为“现代”的代名词,在那个特别的时代,艰辛地探索着绘画的民族性和独立性,虽然他们的主张和实践没有得到更应该多的关注。

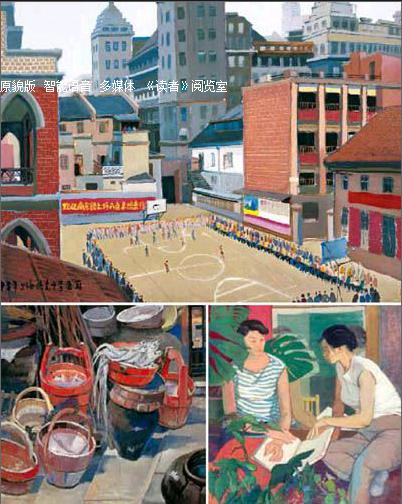

以中国传统的装饰性色彩,强调以平和的非西方传统光源色彩为主调来表现光,表现空间,袁运甫先生以纯熟的水粉画实践展示这一明确的观念。工业和城市建设题材的作品则是将工业管线的走势、建筑块面的组合来营造他所热衷的空间。明快的色彩,交织的结构,他完全沉浸在画面的组织之中。他将色彩和光带进了中国画,他的绘画超脱于他那个时代。

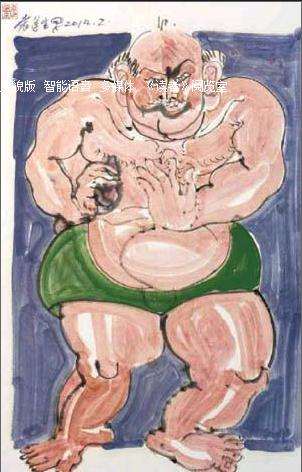

而袁运生先生的绘画是关于人的,关于生活的。他打破传统三维空间的表现,注重线在绘画造型中的主导作用。无论是行笔流畅的长线条,或是顿挫有力的一笔宿墨,它们是力量、速度和节奏的体现。三维空间和二维空间在他的画面里是不时转换的,袁运生让绘画观念完全自由地游走于西画和中国画之间,从而改变着我们时代的绘画观念。

袁运甫:

用现代审美精神改造社会

最近几十年中,最困扰近现代中国画家的问题,游离在究竟是以西方方式,还是以中国方式来观察、表现对象的态度上。西画重对现实世界的表象及内在规律的准确解读,中国艺术重现实世界与艺术家之间相互作用所产生的唯心情感。在今天,这两种艺术方式在这个越来越小的地球里不期而遇,擦出了一连串美艳的火花。许多人提出了各自的对应之法,其中就有“固守说”和“分离说”。而袁运甫一直坚信,文化的融合和交结所创作出的新形式,将是每一种成熟之文化线下变革的动力。中国现代艺术更是如此。“有容乃大,‘容将是我们能否成就一个大过文化观的关键所在。”

袁运甫先生的西画创作始于上世纪五十年代。他从科学的光影入手,融合了中国年画、敦煌壁画式的以主观色彩为特征的表现方法,展现了他对中国色彩学的特殊理解和表达,是中国传统色彩审美经验、中国现代生活和西方印象主义绘画的自然融合。他还潜心于水墨、彩墨画的研究。他以墨为基础,彩为载体,将他对西画创作实践中得到的色彩学经验与中国传统绘画中的笔墨技巧和现代艺术的表现方法相结合,展现了风格独特的中国彩墨画艺术,推进了中国现代水墨画艺术的现代性发展。

在袁运甫先生的艺术生涯中,不同时期留下了不同特点的作品,这些作品有些是为社会之需而创作的,如壁画、雕塑,皆属于公共艺术范畴;有些是抒发个人生命理想的,如水墨荷花、枯笔松柏等;还有些作品与教学相关,如从上世纪60年代初到70年代末的水粉风景作品,题材多为阳光下的田野、集市、马棚、夏收、秋场,还有参军、婚嫁、上学等,表现出了生机勃勃的新农村景象。从色调和光影上看,袁运甫先生的作品大都是在早上八九点钟开始,他渴望表现阳光,这也许是艺术家的个人选择;而表现阳光下的劳动人民,那才是时代的重大主题。袁运甫本能地将两者结合在一起,如实地表现农村的生活状态,如同人类学者那样一次次地做勤劳的田野调查,使得这些劳动写生在今天看来如此的清新、生动、亲切。

袁运甫先生是新中国成长起来的第一代画家。1949年毛主席在天安门城楼上宣布中国人民站起来的时候,他正好考入杭州艺专,新中国的命运从此与他的艺术人生紧密相联。在数十年的水粉风景写生中,阳光是他的快乐,也是劳动人民的快乐,而快乐本是人的一种基因原码,一种本能。“在父亲的画中,我从未见过有设计流行的革命或领袖题材。”袁运甫之子、著名画家袁加说。

其实人人都明白这个世界永远是阳光与阴影同在。清华美院教授包林先生说:“这不禁让我想起两种当代中国文人的类型:林语堂和鲁迅。前者认为不管环境如何变化,快乐与幽默都属于人生,而后者却一生直面人性中的‘阴影,拿起笔作刀枪,有着厮杀的对立面。我不曾问过袁先生,我想他们这一代经历了文革磨难的人应该最清楚阴影意味着什么,但袁先生自始至终都选择了阳光。他让我们感受到了一个个具体的形象与阳光邂逅是所产生的魅力,让我们感受到那个时代艺术家的朴素和真诚,这就足够了。”

的确,我们不需要对阴影来自何处作出科学的判断和解释,否则我们的观看毫无审美价值。当年莫奈等人并没有像狄更斯那样去揭露资本主义上升时期城市贫困化的悲惨状态,杜米埃有关街头革命的漫画艺术在历史上也仅仅是一笔带过。只有那些逃离城市,沉溺于乡村田野写生的印象派画家在今天看来是幸运的,值得反复书写:他们在与阳光和空气对话,他们没有敌人,而人与人之间的是非曲直在本质上是利益的较量。因此印象就是印象本身,那些19世纪的艺术家就像闲云野鹤一样,有意不去触及另一种真挚:艺术就是艺术自身,既然存在就得享有尊严,只有自守本体的价值,才可不会沦为理性批判的工具。

袁运甫先生不仅寄情于荷的高洁,也寄情于中国的社会主义新天地,他认为艺术应该“成教化,助人伦”,为大多数人服务。我想这种选择一定与他有容乃大的信念有关。

自上世纪70年代起,袁运甫即开始公共艺术的研究和实践。他在任时期的中央工艺美术学院装饰艺术系在上世纪80年代成为美术考生们最向往的地方之一。同时,他用超人的经历完成了许多大型的社会艺术、公共艺术,如 1973年创作的才大型壁画《长江万里图》,1979年创作的首都国际机场壁画《巴山蜀水》。首都机场壁画群是1949年以来我国美术工作者第一次大规模的壁画创作,被视为中国现代美术史的里程碑。而《巴山蜀水》则是壁画群中最耀眼的一抹,因之也是袁运甫艺术生涯的重要里程碑。近三十年来,袁运甫分别为毛主席纪念堂、邓小平故居陈列馆、人民大会堂、全国政协、全国政协文史馆、最高法院、最高监察院、中华世纪坛、北京地铁、桂林七星公园等地创作大型共工笔画艺术作品,他试图以现代审美精神来改造社会。

袁运生:与西方美术教育思路决裂

“我的艺术经历、文化思考和个人秉性,决定了我绘画的内涵和面貌。”

袁运生生于抗日战争开始的1973年,生下来便随家人流离出走,先去乡下,再到上海,均无容身之处,只有回到家乡南通,经过日伪时代,国民党统治到解放。他的亲戚中有各种不同政治观点的人。袁运生回忆:“记得解放那天,我们学校的教导主任爬上一架木梯,从城门上将蒋介石的面像摘下来,解放军入城。我家也来了一些解放军,他们的行为举止使我十分好奇,那时我才知道什么叫解放。”

解放初,政治运动均配之以绘画宣传。因此,中学之后,袁运生画了无数的宣传画、漫画,这开拓了他的色彩自由运用的能力。那时南通建了个工人文化宫,袁运生就有机会画世界文化名人的大幅油画像,达芬奇、契诃夫、列宾、苏里柯夫的像袁运生都画过,而且被挂在室内,颇获好评。“高中毕业后,我决定报考中央美院,其他院校我都不考,最后竟然以第一名考取油画系,这决定了我一生的命运。”袁运生说。

在大学三年级,袁运生进入了董希文工作室,他的教学班子里还有油画家、美术史家许幸之先生。“他们对我极其爱护,虽然我在二年级被划成右派学生,但他们仍对我一视同仁,使我一生感激。” 大学期间,袁运生有两年被发配到双桥农场劳动改造,白天为农场干活,晚间和右派先生们漫读艺术和人生,又结识了江丰院长、冯法祀先生,还有付小石、谢立刚等学员,每天的晚间谈话内容海阔天空。

1979年,江丰先生重回美院院长之位,并将袁运生调回美院筹办壁画系。1982年,袁运生应邀去美国讲学,经历了80年代后期美国艺术届宣称绘画和雕刻已死亡的宣言。1995年,靳尚谊院长去美国,在博物馆与袁运生见面,并邀请他回国当油画系四画室主任,这时袁运生便萌生了重建中国的美术教育的志向。

之后,经历了十几年的摸索,考察了十几个省200多个县市,袁运生决定与西方美术教育的思路决裂,开始了重建中国的高等美术教育体系的奋斗历程。目前这一思路与理念得到了国家有关领导的批示与支持,并获得相关研究经费。自此,袁运生的整个人生便与这一思路为伴,他的创作思路也随之改变,从西方现代主义的思路走回民族文化弘扬的立足点。

“十年来,我的绘画为之一变,我的每幅画都有抽象性,但不再是抽象画,这些大幅水墨便是其中的一部分成功。”

“袁运甫先生和袁运生先生在中西方的绘画中寻找到了新的可能性。他们的绘画在改革开放后没有受到开放前‘红光亮和改革开放新思想的影响,而是很淡然地记录下了绘画艺术的发展变化,很淡然地面对政治观念。”包林教授说。虽然两位先生在绘画风格上完全不同,但他们所为之探索一生的艺术追求是共通的。他们开创的中国绘画艺术的第三条路正是我们这个时代的方向。