从历史流传物到设计史经典

——论波特兰花瓶的经典化历程

徐晨希

从历史流传物到设计史经典

——论波特兰花瓶的经典化历程

徐晨希

长久以来,无论是古罗马时期的波特兰花瓶还是韦奇伍德复制的碧玉炻器版波特兰花瓶,都是设计史上的经典作品。前者代表了古罗马宝石玻璃工艺的最高水平,后者则是现代设计萌芽阶段艺术与技术相结合的杰出代表。西方艺术史与设计史关于波特兰花瓶的研究大多集中在装饰图像的分析与解释上,本文跳出图像分析的研究模式,选择关注波特兰花瓶的经典化问题。试图解释历史流传物是如何被发现、鉴赏,成为学者研究的个案,以及它如何进入博物馆,再被民众接受,成为设计创新的来源,最终成为艺术史和设计史上的经典之作。

波特兰花瓶 经典化 设计作品

尽管设计史的著述众多,著者的关注点也各有侧重。关于案例的选择,更是仁者见仁智者见智。但许多案例,却是他们共同的选择。这些案例,往往就是设计史上的经典作品。比如波特兰花瓶(Portland Vase,图1)。波特兰花瓶,又名巴贝里尼花瓶(Barberini Vase),是古罗马时期的重要文物之一(文献中未记载波特兰花瓶的最初名称,直到1623年左右才首次被称为巴贝里尼花瓶,1810年后改称为波特兰花瓶并沿用至今。本文为方便描述,在各历史时期均称为“波特兰花瓶”),现藏于大英博物馆,有“自古以来最著名的宝石玻璃器”的美誉[1]。它大约完成于公元1-25年,235年随着古罗马皇帝亚历山大·塞维鲁(Alexander Severan)带入石棺,1582年重现世间。之后的几百年中屡次易主,直到20世纪被大英博物馆收藏(19世纪波特兰家族曾把波特兰花瓶交给大英博物馆代为保管)。即便如此,它的传奇经历还在继续。1845年的2月7日,莽汉的袭击让它碎裂成189块碎片。尽管修复后满是伤痕,依然无法影响它在美术史与设计史中的经典地位。几百年来,关于波特兰花瓶的研究未曾停歇,但研究者们大多都把注意力其中在装饰图像的分析上,却忽视了一些更宏观的问题,比如波特兰花瓶的经典化问题。

作为设计史上的经典之一,波特兰花瓶的经典化历程极具代表性,它展现了一个被掩埋了1500多年的物件是如何发现、鉴定、收藏,最终演变为经典,成为古罗马宝石玻璃工艺的最杰出代表。本文选择了波特兰花瓶流传中的一些重要节点,试图从学术界的研究、博物馆的认可、市场的需求和大众传媒等角度来分析其经典化历程。

一、精英阶层的认同——私人画廊和博物馆中的波特兰花瓶

在博物馆尚未诞生的时代,被权贵收藏的艺术品,尤其是被皇室、教廷所收藏的珍品,大多可以被认为是经典的作品,它们至少代表了精英阶层的审美趣味。在民众审美趣味普遍不高的古代,获得了古代精英阶层的认可,也就基本完成了一件作品在古代的经典化。随着社会的发展和博物馆的诞生,进入博物馆也逐渐成为了历史作品“经典化”的一个不可或缺的要素。尽管伍德汉姆看来,博物馆中的藏品“脱离了原来的日常生活语境和功能的真实感”[2],但作为征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所,其藏品往往代表了某一历史时期最显著的特征或风格,在这个层面上来说,博物馆的藏品可以被认为是特定历史时期的经典。尽管被博物馆收藏不能代表经典化的完成,但作品往往需要得到博物馆的认可才得以走向经典。毕竟博物馆往往代表了精英阶层的审美趣味,也拥有较强的话语权。

波特兰花瓶大约完成于公元1-25年,完工后200年由于缺乏史料的支持,无法准确得知其下落。18世纪的美术史家从装饰图像推断出这是一件皇家定制的作品,考古学家则是通过其存放古罗马皇帝亚历山大·塞维鲁的骨灰来确定这是一件皇家收藏品。在一千五百多年的沉寂之后。波特兰花瓶首次在历史文献上出现。1601年法国学者尼古拉斯·克洛德·法布里·德·佩雷斯克(Nicolas Claude Fabri de Peiresc)与画家彼得·鲁本斯(Peter Paul Rubens)的信件中,提及该花瓶当时被红衣主教弗朗西斯·玛丽亚·德尔·蒙特(Francesco Maria Del Monte)收藏,他也是有历史记载的波特兰花瓶最早的收藏者。从信中可以得知,1600年,弗朗西斯·玛丽亚·德尔·蒙特在蒙特卡洛之旅中发现了波特兰花瓶,作为一位支持艺术的赞助人,他收购了波特兰花瓶并收藏于圣路加学院。在蒙特1626年离世后,其续任者把波特兰花瓶卖给了另一位红衣主教弗朗切斯科·巴贝里尼(Francesco Barberini)。大约在1644年,波特兰花瓶被命名为“巴贝里尼花瓶”,与“巴贝里尼牧神”、“巴贝里尼阿波罗”一同被认为是巴贝里尼收藏中最宝贵的三件藏品。1778年,英国艺术品经销商威廉·汉密尔顿收购巴贝里尼花瓶。1784年,花瓶出售给第二波特兰公爵。1786年的拍卖会上,第三波特兰公爵成功拍下其父辈的收藏,也在这个时期,巴贝里尼花瓶被更名为波特兰花瓶。1945年,第七波特兰公爵把花瓶出售给大英博物馆,结束了它漫长的私人收藏之旅。

对于波特兰花瓶来说,进入博物馆的方式也值得一提。尽管每件藏品的背后都有一段故事,但也许找不出另一件作品,比波特兰花瓶进入博物馆的方式更为奇特。首先,在艺术史上,极少有复制品的影响力能够超越原物,而韦奇伍德复制的碧玉炻器版波特兰花瓶却做到了。其次,韦奇伍德复制的波特兰花瓶比古罗马的原件更早被博物馆收藏。这些看似奇特的问题,正表现出设计作品的经典化与传统美术作品的不同。而在美术史与设计史中,关于波特兰花瓶的研究也有不同的重点。

二、学术界的探讨——美术和设计的历史著述中的波特兰花瓶

20世纪中叶,欧美学者掀起一股“波特兰花瓶热”,在期刊《希腊人研究》(the Journal of Hellenic Studies)展开了旷日持久的论战,代表人物有博物学家伯纳德·阿斯摩尔(Bernard Ashmole)、收藏家查尔斯·汤利(Charles Townley)、艺术史家约翰·海因德(John Hind)、博物学家D·海恩斯(D. Haynes)、伊夫林·哈里森(Evelyn Harrison)等。其论战的焦点是花瓶的装饰图案以及代表的含义(图2)。

其实自16世纪波特兰花瓶出土以来,它就一直是西方学者们津津乐道的话题。早在出版于现代美术史学发展初期阶段的《古代美术史》(Geschichte der Kunst des Altertums,首版出版于1765年)中,温克尔曼(Johan Joachin Winckelmann)就讨论了波特兰花瓶的装饰图案问题。作为古罗马艺术研究的权威,温克尔曼通过波特兰花瓶的装饰图像来论证古罗马艺术与古希腊艺术的联系。在他看来,花瓶表面的装饰图案是描绘帕琉斯(Peleus)与忒特斯(Thetis)的婚礼[3]。不仅温克尔曼对波特兰花瓶情有独钟,奥地利美术史家维克霍夫(Franz Wichhoff)也在其著作《罗马艺术——它的基本原理及其在早期基督教绘画中的运用》中提到波特兰花瓶的装饰图像[4]。与温克尔曼的关注点不同的是,维克霍夫试图通过波特兰花瓶上的衣褶形式来讨论当时的艺术趣味。两位美术史巨匠让波特兰花瓶获得了学术认可,完成了其从历史流传物到古罗马艺术作品代表的身份转变,也引发了后世对波特兰花瓶的一次又一次的探讨。

对于设计史的研究者来说,值得关注的是,弗雷纳(Frohner)在1879年出版的《古代玻璃工艺》一书中,把波特兰花瓶视为托勒密王朝末期的经典之作而加以探讨。也几乎是从这个时期开始,关于波特兰花瓶的研究不再仅停留在美术史的层面上,逐渐兴起的设计学科也开始把波特兰花瓶作为案例进行研究。在早期的设计史家看来,波特兰花瓶的经典之处不在于人物造型与衣褶的自然程度,而是它代表了古罗马宝石玻璃工艺的最高成就。比如爱德华·露西·史密斯(Edward Lucie - Smith)在《世界工艺史》中这样描述波特兰花瓶:“尽管大多数车刻和雕刻制品相当简单,但也有例外,其中最负盛名的是收藏在不列颠博物馆中的‘波特兰花瓶’……这样一件作品堪与最精美的宝石雕刻作品相媲美,如维也纳艺术史博物馆藏的‘奥古斯都之宝’以及藏于巴黎纪念章陈列馆的法兰西‘凯西奥大宝’”[5]。再后来的设计史研究者,较史密斯更进一步,不仅只关注波特兰花瓶的玻璃工艺,近些年来,大卫·瑞兹曼(David Raizman)和彭妮·斯帕克(Penny Sparke),更多的把眼光放在社会需求和技术革新上。对于现代设计史来说,古罗马时期的波特兰花瓶更多的是一个理想的古典形象。在韦奇伍德的和弗拉克斯曼等人的努力下,一个古代遗物通过技术革新、现代化的生产方式和成功的营销,成为了设计史上具有里程碑意义的作品。

从温克尔曼到斯帕克,关于波特兰花瓶的研究展现了美术史与设计史对于一件历史流传物不同的认知方式。尽管波特兰花瓶在美术史和设计史上都堪称经典,但原因截然不同。前者是由于古典时期艺术品的崇高性和图像的代表性;后者则是由于市场化的需求和现代技术的革新。

三、现代设计的召唤——韦奇伍德的碧玉炻器版波特兰花瓶

在设计史的研究中,一些学者关注于现代设计的发生和启蒙阶段。而韦奇伍德的碧玉炻器版波特兰花瓶,恰好提供了这样的一个样品。1752年,韦奇伍德顺利出师,成为了一名陶匠,在兄长的陶器作坊谋生。经过几年的工作生涯,他逐渐意识到传统的陶器生产已经不能够满足顾客的需要,式样和产能都是严重的问题。精明的韦奇伍德为了改变现状,首先开始了新工艺的尝试。1762年,他与托马斯·本特利合作,通过本特利的人脉,为他的奶黄色陶器赢得大量的订单。在本特利的周旋下,韦奇伍德成功获得了夏洛特皇后(Queen Chronicle)的皇家订单,1765年,这种奶黄色的陶器被命名为“皇后炻器”,这为韦奇伍德的陶器赢得了声誉,贵族阶层的订单也蜂拥而至。随着大量贵族订单的涌入,韦奇伍德开始考虑产量的问题。1969年,韦奇伍德创办了“伊特鲁利亚”陶器工厂(“伊特鲁利亚”是一个位于意大利中部的古代城邦国家,后被古罗马吞并。古罗马的“伊特鲁利亚时期”则是古罗马艺术的高峰期。两种解释都展现了韦奇伍德对古罗马艺术的推崇),这家工厂不同于过去的小陶器作坊。他尝试性地引入了标准化生产和分工合作的制造方式,并获得了成功;为方便产品的销售,他通过控制运输渠道和印制产品图录来扩大市场。这些创造性的举动,让韦奇伍德不再等同于先前的陶瓷艺人,而是成为了现代意义上的设计师。

同时,通过与贵族客户的交流和与托马斯·本特利的合作,韦奇伍德意识到“新古典主义”是贵族客户的审美趣味所在。关于当时的艺术环境,罗伯特·罗森布鲁姆(Robert Rosenblum)在《新古典主义考察》(Neoclassicism Surveyed)一文中展现了新古典主义的疯狂流行:“1750-1830年之间,几乎所有的艺术品不是在试图与希腊和罗马的物件产生联系,就是在试图模仿希腊与罗马的艺术。可又有谁能定义什么才是新古典主义吗?”[6]为满足顾客的审美趣味,韦奇伍德与一些知名艺术家合作,为自己或者富裕的客户制造独一无二的艺术珍品。这些艺术家包括雕塑家约翰·弗拉克斯曼(John Flaxman)、画家约瑟夫·德拜(Joseph Derby)和乔治·斯塔布斯(George Stubbs)等。这些新古典主义的艺术家通过展现古罗马的艺术作品来为韦奇伍德的陶器提供素材。其中,弗拉克斯曼与韦奇伍德的合作最为成功。而韦奇伍德尝试去复制波特兰花瓶应该归功于弗拉克斯曼。作为一位新古典主义的画家和雕塑家,弗拉克斯曼意识到时代需要这样的一件古罗马艺术品,他对韦奇伍德说“这是送抵英国的最精致的艺术作品,而且它恰恰正是你以毕生之力追求的,完美的巅峰。”[7]韦奇伍德和弗拉克斯曼花费四年的时间用陶瓷技术去复制波特兰花瓶,看似两人只是对于陶瓷技术的终极追求,实际上这也是一个各取所需的过程。对于推崇新古典艺术的弗拉克斯曼来说,他梦想通过复制一件古罗马的物件来展现新古典主义的精神。这是他的个人理想,也是时代精神的需要。

碧玉炻器版的波特兰花瓶完成于1790年(图3)。曾有研究者探讨,为何韦奇伍德会选择一个玻璃制品来进行复制?首先,波特兰花瓶是那个时代最著名的古罗马艺术品,选择它意味着可以引起轰动。再者,联系到当时的艺术背景:新古典主义如火如荼。新古典主义的设计特征之一在于改良传统的作品,运用新工艺和新材料来模仿古典艺术作品,材料不再是产品最重要的属性,所以说韦奇伍德使用他熟悉的“碧玉炻器”技术来复制波特兰花瓶并不奇怪。

现代设计史把碧玉炻器版的波特兰花瓶奉为经典,不仅是因为精湛的技艺,更多是因为它是展现了现代设计早期的一种全新探索:韦奇伍德与本特利的合作展现了营销和市场在设计流程中的作用,与弗拉克斯曼的合作则展现了艺术家与手工艺人的合作,这些探索对于整个设计史的发展都有重要的影响。作为最终和最杰出的作品,碧玉炻器版的波特兰花瓶被韦奇伍德和设计史家赋予了太多的含义:古典艺术与现代技术的结合、现代化的生产方式,以及把艺术融入到商品经济中等。最终,在设计史上,碧玉炻器版的波特兰花瓶成为了一个象征,也正是如此,成为了设计史上的经典。

四、民众的狂欢——大众传媒和设计竞赛中的波特兰花瓶

在现代主义之后,随着文化的多元化,普通民众也逐渐拥有了话语权。尤其是波普艺术和后现代主义,逐渐把设计从精英式的说教转变为大众性的狂欢。在话语权的转换过程中,大众传媒功不可没。尽管从严格意义上来说,大众传媒出现较晚,但早在18世纪,就已经有少数精明的商人,开始利用海报、产品目录等媒体来向民众宣传自己的产品。以韦奇伍德版的波特兰花瓶为例,两次成功的宣传,不仅让韦奇伍德打响了自己的“伊特鲁利亚”陶器,更是让他赚了个盆满钵溢。1790年,韦奇伍德通过全城的海报、限量的门票等手段让伦敦市民吊足了胃口;多年之后的芝加哥巡展前,海报和报纸同样激起了美国人的好奇心,展览得以大获成功。在韦奇伍德之后,更多的商人,甚至大英博物馆,也尝试利用大众传媒来宣传波特兰花瓶。1810年,波特兰公爵三世把波特兰花瓶交给大英博物馆代为保管,陈列在博物馆的罗马厅。出于博物馆的宣传目的,波特兰花瓶被冠上“不可被复制的杰出艺术品”的称号。在吸引民众参观的同时,也在不经意间引发了设计竞赛。

艺术界的竞赛有着相当悠久的传统,达·芬奇与米开朗基罗的绘画竞赛至今仍为艺术界津津乐道,设计界也继承了这一传统。该称号的诞生与上世纪末的复制热掺合在一起,刺激了英国玻璃工匠们的神经。英国的宝石玻璃工艺,尤其是苏格兰的宝石玻璃工艺,在世界享有盛誉,也一直是英人的骄傲,“不可复制”的说法引发了英国玻璃工匠们的复制热潮。在这段时期,诞生了大量的复制品,较为著名的有扎克和法兰兹·保罗(Zach& Franz Paul)的白底蓝釉波特兰花瓶;理查德森父子(Richardson and Son)的黑底白釉波特兰花瓶。尽管这些仿品不算完美,但也满足了民众的好奇心和民族情绪。

热潮似乎就此渐渐散去,意外却发生了。1845年2月7日,波特兰花瓶被一位醉酒的莽汉砸成了碎片。一千八百多年前的文物破损成了189块碎片,但由于法律的不完善,肇事者仅仅被处罚3英镑,舆论哗然。这一事件直接导致了英国关于文物保护相关法律的完善,但对于波特兰花瓶来说,这是它在1790年之后再一次引发全英国范围的关注。之后,波特兰花瓶便进入了旷日持久的修复历程中。这场灭顶之灾让英国舆论在质疑大英博物馆的同时,也在质疑英国的玻璃技艺。60年来无人能完美复制这一罗马时期的艺术品,让英国人觉得颜面无存。新一轮的复制热再一次降临。

1860年,玻璃商人本杰明·理查德(Benjamin Richard)悬赏1000英镑的奖金,用来奖励能够用玻璃来复制波特兰花瓶的工匠。1873年,红屋玻璃作坊(Red House Glassworks)的经理菲利普·帕吉特(Philip Pargeter)雇佣了玻璃雕刻匠约翰·诺斯伍德(John Northwood),试图与其合作复制波特兰花瓶。菲利普·帕吉特和他的玻璃工匠花费一年时间,成功掌握了古罗马宝石玻璃工艺中的“浸——覆盖”技术(Dip-Overlay):先制成耐高温的白色坯体,后把黑色玻璃倒入坯体内,两人合力吹制而成。留给诺斯伍德的任务则是完成对白色玻璃的剥离与雕刻。最初,诺斯伍德试图采用古罗马宝石玻璃器的制造工艺,但他发现该技艺早已失传,甚至文献中提及的必备工具“宝石雕刻刀”(Dioskourides)都无法找到原型加以复制。在这种情况下,诺斯伍德尝试用他所熟悉的苏格兰宝石玻璃工艺技术来完成雕刻。但由于波特兰花瓶上的图像细节过于丰富,苏格兰的宝石玻璃技术也无能为力。诺斯伍德在无奈之下只能另辟蹊径:先在耐腐蚀材料上完成图像的刻画,然后覆盖在白色玻璃表面。接着用氢氟酸去腐蚀和软化不需要的白色部分,最后再用苏格兰的工艺去完善腐蚀和软化的不彻底的部分。

历时三年,诺斯伍德完成了波特兰花瓶的复制(图4),赢得1000英镑的奖金。这次成功的复制让英国人的民族自豪感激增。尽管此时,原版的波特兰花瓶还是一堆碎片,这依然极大提高了波特兰花瓶的知名度和民众对它的好奇感。这也促使大英博物馆开始考虑收购已经成为碎片的波特兰花瓶作为馆藏。

这时的波特兰花瓶,已经不再是一件纯粹的“历史流传物”,对美术史家们来说,它是古罗马艺术的精品,装饰图像展现了古典时期的审美趣味;对设计史家来说,它是现代设计启蒙阶段的杰出代表,展现了传统手工艺到现代设计的角色转换;对于博物馆来说,它展现了人类的历史与文化;对民众来说,它展现了全民的狂欢和话语权的胜利。

五、总结

设计作品的经典化还是一个较为新颖的问题。相比于文学等其他学科已经兴起多年的“去经典化”,设计学科似乎落后了一些。但随着20世纪后现代主义的“去中心化”,经典的地位被一次次质疑,设计学科中的经典化与去经典化也在同时进行。随着文化的多元化,人类对于经典的认知和定义也在不断的变化,图坦哈门的黄金面具是经典,杜尚的《泉》也是经典。在这样的历史潮流中,讨论设计作品的经典化问题几乎更加困难。因此,在笔者看来,波特兰花瓶对设计史的最大贡献不仅是提供了一个精美的工艺品,而是提供了一个历史流传物是如何被发现、认知、赏识,最终成为人类设计史上经典的范本。

首先,设计史上的所谓经典,和时代的需求是密不可分。为何描述现代设计史的书籍会追溯到古罗马已经失传的宝石玻璃器?描述西方现代设计史的书籍,大多会在介绍水晶宫博览会的前一两个章节提及韦奇伍德和他的波特兰花瓶。以彭妮·斯帕克的《大设计》一书为例,运用了较大的篇幅去介绍韦奇伍德和他的波特兰花瓶。斯帕克不是要为表现波特兰花瓶的精美绝伦,而是为了表现那个时代的设计特点:早期的设计师开始出现;手工艺人与艺术家的合作;广告宣传对设计的影响……同样的,在大卫瑞兹曼在现代设计史中,把波特兰花瓶视为历史的遗物,是韦奇伍德的商业头脑和设计灵感造就了波特兰花瓶的传奇。这正体现了现代设计史与常规的艺术史所关注的角度不同:即艺术品的经典可以超越时代,而设计作品的经典与时代的联系要更为紧密。

其次,在现代设计中,商业的运作、市场的需求以及各种设计活动和设计竞赛,也会对设计作品的经典化起到一定程度的作用。虽然经典的形成需要时间的积淀,但不可否认的是商业、市场、竞赛、心理等要素的确可以在短时间内提升一件设计作品的知名度,以至于在短时间内成为一个时代的代表,成为一段时期的经典之作。比如巴洛克时期一件名为“雅典娜”的家具,在现在看来糟糕而又无用,设计史的书籍更不会把它作为经典。但在当时,却是富贵人家必备的家具,被封为家具中的经典。

最后,也是最重要的一点,经典是一个变化着的概念,它随着人类思想的改变而变化。真正的经典需要经历时间的积淀和历史的考验。几千年来曾被冠以经典称号,后来又回归平庸的设计作品不在少数。即使像波特兰花瓶这样的经典,也在历史上销声匿迹了一千五百多年。但经典总归会被一次再一次的挖掘。2008年的春天,纽约大都会博物馆举办了一场古罗马宝石玻璃展览,波特兰花瓶再一次作为经典被提及,诺斯伍德的复制品再一次接受参观者的赞叹。也许只有站在经典的面前,才能更好地体会经典的含义。

[1] http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/article_index/c/the_ conservation_history_of_th.aspx

[2] 乔纳森·M·伍德姆.20世纪的设计.周博,沈莹 译.上海:上海人民出版社,2012:44.

[3] J. J. Winckelmann, Geschichte der Kunst des Altertums ii, Vienna, 1776, 861ff.

[4] Franz Wickhoff, Roman Art: Some of Its Principles and Their Application to Early Christian Painting. London, W. Heinemann, 1900.

[5] 爱德华·露西·史密斯.世界工艺史:手工艺人在社会中的作用.朱淳 译.杭州:中国美术学院出版社,2006:40.

[6] Robert Rosenbium, Neoclassicism Surveyed, the Burlington Magazine, Vol.107, No.742, pp30-31.

[7] Ella Hendriks, The First Patorn of John Flaxman, the Burlington Magazine, Vol.126, No.989, pp618-620.

(徐晨希,南京艺术学院设计学院2011级研究生)

刘亚日

1975年生于中国山西省阳泉市,现居北京;当代艺术家,青年策展人;曾发表过30多篇评论文章策划20多个展览。

学习经历

2000年,北京教育学院美术学系,本科、学士

2007年,中央美术学院第四届批评研修班,毕业生

2011年,天津美术学院,艺术硕士

工作经历

2002年,北京教育学院工艺美术系讲师

2005年,北京工商学院视觉艺术系客座教授

2006年,北京联合大学广告艺术系讲师

2009年,原创艺术博览中心艺术总监

2009年,《艺术坐标》杂志主编

参展情况:

2013年,《无限想象》青年艺术家计划,中华世纪坛当代馆

2013年,青年艺术家邀请展 成都k空间,上海张江美术馆

2012年,《艺游心境》当代艺术邀请展,山西师范大学美术馆

2012年,《演绎中国》当代艺术邀请展尚堡艺术区,金木水火土画廊

2012年,《微体验》青年艺术家邀请展,深圳美术馆

2012年,《当代艺术精英展》,广西南宁有茗堂

2012年,《当代艺术名家邀请展》,三亚红树林今日艺术汇

2011年,《中国当代艺术新浪潮》,法国蒙彼里埃

2011年,《法国艺术博览会》,法国普罗旺斯

2011年,《26届亚洲国际艺术节》,韩国首尔美术馆

2010年,《童年 版画作品个展》,广东御方画廊

2010年,《Cross Over 遭遇》,韩国京畿道

2010年,《第七届中韩国际艺术节》,广西梧州市

2010年,《丝绸之路30个国家的艺术家野外作业》,韩国首尔美术馆

2010年,《中俄当代艺术交流展》,俄罗斯伊尔库斯科国家画廊

2010年,《童心永存流年日志》,798艺术区思莱德画廊

2010年,《首届雁巢收藏中国当代艺术展》,北京CBD华贸中心

2010年,《首届非常接触中国当代艺术展》,北京中德证劵

2009年,《从读现成品》,798艺术区尚视艺术空间

2009年,《宽度》,北京当代美术馆

2009年,《精神仪式》,北京尚堡美术馆

2009年,《精神高地》,北京杰森画廊

2008年,《新年新气象》,杨艺术中心

2008年,《造型艺术展》,中国美术馆

2008年,《生活在宋庄》,宋庄美术馆

2005年,《潜行当代艺术联展》,山西阳泉美术馆

2004年,《大山子第一届国际艺术节》,798艺术区

2003年,《凤凰艺术家中韩邀请展》,北京凤凰城画廊

2002年,《中国当代艺术巡回展》,北京世纪坛

策划主要展览:

2006年,《晋迹 首届中国山西当代青年艺术邀请展》,中国美阿国际艺术

2007年,《大器 姜寻书籍装帧艺术设计展》,北京图书馆至上海图书馆

2008年,《我爱宋庄》,中国环岛美术馆

2008年,《修辞与反观 当代图像绘画展》,中国原创艺术博览中心

2008年,《中国艺术家100人自选联盟展》,中国原创艺术博览中心

2009年,《变形记 卡氏文本实验装置作品展》,中国尚堡美术馆

2009年,《100个艺术理想实验艺术文本展》,中国原创艺术博览中心

2009年,《张守义书籍装帧艺术作品展》,中国48号创意中心

2010年,《图像的距离 魏尚河个案图像研究作品展》,中国上上国际美术馆2010年,《首届雁巢收藏中国当代艺术展》,中国CBD华贸中心

2010年,《首届非常接触中国当代艺术展》,中国中德证劵大楼

2010年,《中国8所艺术学院跨界联盟展》,中国上上国际美术馆

2011年,《中国青年领袖艺术奖 100人新锐榜》,中国小堡驿站美术馆

2012年,《中国当代艺术新浪潮展》,中国中德证劵大楼

2012年,《艺游心境》当代艺术邀请展,山西师范大学美术馆

2012年,《演绎中国》当代艺术邀请展,尚堡艺术区金木水火土画廊

蜜蜂的季节 130×150cm 布面油画 2010年

肉制飞机 120×110cm 布面油画 2011年

那年夏天1988 50×60cm 布面油画亚克

公共收藏:

澳大利亚大使馆;澳大利亚红A画廊;澳大利亚爱若通画廊;法国南方码头画廊;伊尔库斯科国家画廊;中国美术馆;中国广东御方画廊;798思莱德画廊;瑞士当代画廊;中国宋庆龄故居;中国广西梧州政府;澳大利亚悉尼白兔美术馆

出版策划:

《变形记》;《青年领袖》;《艺术坐标》;《非常接触》;《100个艺术理想》;《中国当代艺术新浪潮》;《宋庄艺术家名录》;《流年日志 童心永存》

作品发表:

《中国美术》;《艺周刊》;《美术焦点》;《走遍中国》;《缤纷SPACC》;《世界都市iLOOK》;《红艺术》;《非艺术》;《精神仪式》;《流动艺术》

1987 50×60cm 布面油画亚克力

火柴枪 100×1200cm 布面油画 2012年

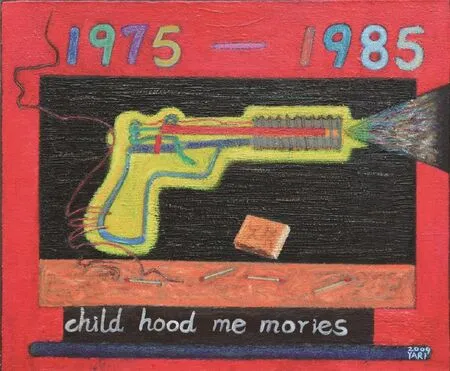

1975-1985 50×60cm 布面油画