1840年至1912年北京都市规划结构演变探析

朱永杰

(北京联合大学 北京学研究所,北京 100101)

鸦片战争以后,外国列强纷纷进入中国,中国陷入半殖民地半封建社会,社会、政治、经济、文化等都受到了一定冲击。作为都城,北京受到了很大的影响,由于社会经济和近代文化教育的发展,北京旧有的城市格局已不能适应社会发展的需要,突破旧有格局已成为社会发展的必然趋势。在1840至1912年间,北京都城的总体结构虽然承袭了清代的格局,但规划结构发生了一些变化,城市结构与城市功能逐步向近代城市的轨道发展。

一、内外城界限逐渐被打破

主要体现在居民杂居、教育设施的设置上。清代前期,满汉分居北京内外城,界限分明。后来民人进入北京内城的现象持续不断,至清末更加突出。鸦片战争后,清政府的“旗、民分治”政策遭遇前所未有的巨大压力:其一,战争的失败导致国人传统的“崇文贱武”观念发生动摇,同时目睹八旗兵的极度腐败,他们对“八旗子弟,人尽为兵”的社会角色提出了强烈的质疑;其二,甲午战争特别是庚子事件后,八旗生计濒临断绝。在北京,1900年由于八国联军的强抢豪劫和八旗俸禄暂停发放,北京旗人普遍面临生计断绝的危机,各家各户纷纷将家中旧物沿街出售。仅在护国寺北大街,售物者就达到上千家,其中尤以满族官员为多;其三,随着民族主义洪波涌起,无论是主张“排满”的革命派,还是呼吁“平满汉”的立宪派,包括一些赞同“满汉大同”的满族人士,都不约而同地要求解决满汉问题,而满汉问题的核心,就是由八旗制度导致的满汉权利、义务不平等问题。因此,变通八旗制度,逐步以“旗、民合治”取代“旗、民分治”不仅势在必行,而且刻不容缓。为了适应时事发展的需要,清政府采取了一些措施:诏令满汉通婚;解除满汉居住和交产方面的禁令;划一旗、民礼制和刑律;为旗人另筹生计等,在社会上反响很大。

在上述背景和清政府政策的支持下,北京外城的民众不断涌入内城,内外城的居民结构变化十分明显。光绪初年,内城汉民不过3万余人,到宣统年间,内城汉民已增至约21万。[1]与此同时,八旗同旗同佐领的群体逐渐散布于京城内外。以镶红旗满洲二甲喇的17个佐领为例,据《八旗通志》初集卷二记载,其居址清初仅限于西安门大街南边的板场、廊房、酱房、小酱房、细米、东斜街等六条胡同。然而到清末,该甲喇下仅斌良1个佐领,人户只有百余,人口不足400,其余人口散居在京城内外至少70余处地方。[2]随着内城旗界的消融,在同一地域内形成了各旗、各佐领、乃至旗人与民人的交错杂居。民人定居内城以后,与旗人形成密切的邻里关系,增进了彼此的了解,有助于满汉民族隔阂的化解,促进商业活动的兴起和民间经济的发展。总之,居民杂居现象不仅大大打破了北京旗、民在空间分布以及行政管理与社会控制体系诸方面的界限,而且空前加速了旗人向“四民”社会的流动,北京城显得更加开放了。

清后期,科举制度日趋显现出它的腐朽性、没落性,为了适应变化了的社会形势,废科举、兴学校的呼声日益高涨。北京内外城陆续设立了一批教育设施。1862年,清政府在北京内城创办了京师同文馆,开启了中国近代教育的先河。1898年,在戊戌变法的推动下,京师大学堂创办于内城景山东街地区。二十世纪初,在清政府废科举、兴学校、改革教育的举措中,北京自得风气之先,率先办起了上至高等教育、下至社会教育的一系列教育机构。据统计,1909年北京有各类学校281所,在校生约12921人。其中高等学校15所,除著名的京师大学堂外,还有京师优级师范学堂(校址在外城琉璃窑厂),高等实业学堂(校址在西城端王府夹道),法政学堂(校址在宣内象坊桥),学医实业馆(校址在前门外八角琉璃厂),农科大学(校址在阜外罗道庄),清华学校 (校址在西郊清华园),铁道管理传习所(校址在西城府右街),汇文大学(校址在崇文门内船板胡同),协和医学堂 (校址在东单牌楼北双旗杆)等一批高等学校。这些学校分布在内、外城,突破了封建帝都教育中心以国子监太学为中心的格局,一定程度地打破了内外城界限,使内外城的教育功能逐渐趋向统一。[3]而且,新式学堂的建立,第一次在封建科学教育制度的藩篱上打开了一个缺口,对社会风气产生了很大影响。

二、交通设施的变化

1840年至1912年间,北京的交通设施得到一定的修整。早在清末一些官员就提出“内政始于道路”的口号。为此,清政府拨款在比较繁华的地段和官衙集中的东四、西四牌楼的南北大街、东西长安街、前门大街、王府井大街、户部大街和东直门大街等主要街道修筑了近10米宽的石碴路,还平整了多条大路,共计修筑88条道路、长约75公里。同时,在前门等主要街道安装路灯、植行道树,并加强道路交通管理和修整。这些做法,为北京开始迈入新型的近代城市建立了良好的开端。

在众多公共交通工程中,铁路的修建工程最为引人注目。1895年以后,由天津达京师西南卢沟桥的津卢铁路破土动工。之所以远离京师,主要是为了避免火车对京师尤其是对紫禁城的影响。津卢线修成后,仍存在卢沟桥到京师运输不便的问题。出于运输的需要,1897年津卢线扩展至永定门外的马家堡。1898年,卢汉铁路北段由正定至卢沟桥的卢保线建成,准备再展修至马家堡。两条铁路的建成大大缓解了南北运输的矛盾,加强了北京与各地的联系。由于火车站离京师较远,仍带来诸多不便,始终未能打破京师禁城的传统格局。

1900年,八国联军攻入北京,为了运送军队和物资方便,英军率先将津卢线展修至天坛,继而由永定门穿越崇文门壅洞,展修至皇城正南的正阳门东月墙。不久,卢保线又被展修至正阳门西月墙。正阳门火车站虽然在形势非常的情况下被修建,但终于打破了皇家的尊严和北京禁城的封闭格局,便利了北京与全国各地的联系。后来北京又陆续修建了一些铁路,1905年京汉铁路全线通车,1907年京奉铁路全线通车,1909年京张铁路全线通车,1911年津浦铁路全线通车,北京逐渐成为连接东西南北交通的铁路交通枢纽。

铁路网的形成是北京近代史上的一件大事,它大大促进了北京与外地的联系与交流,加强了北京作为政治和文化的中心对全国的辐射力。铁路的出现在中国交通史上具有划时代的意义。火车代替了驴马,钢轨代替了土路,蒸汽动力代替了人力畜力,不论是从速度还是从质量上来说都比前铁路时代发生了质的飞跃。铁路的开通,不仅本身是北京城市近代化的一个重要特征,而且还推动了京城其他近代事业的相应发展,如邮政、商业等。

总之,铁路的修建是近代以来北京城市规划结构的一个重要变化,提高了北京首都的中心作用。而且,铁路等交通设施的发展打破了旧有的交通格局,为城市风貌增加了新的元素,是北京城市物质空间从封闭走向开放的一个重要的体现。

三、新商业区的建立

清后期,经济的发展使商品流通的范围愈来愈广,商业得到进一步的发展。宣统年间,全市有40个行业,4541家商铺。[4]由于商品经济的发展和时代的变迁,市民的消费观念、消费习惯都发生了深刻的变化。于是,北京内城逐渐形成了多处新的商业中心,以适应日益增长的商品、娱乐消费需求。其中,西单、王府井两处商业中心尤为突出,和前门商业区一起形成了北京的三大商业中心。

西单地区在清末开始出现一些小商小贩,经营日用小百货、小吃、旧书、衣服、杂品等,商业发展呈现出迅速发展的势头,为民国商业区的形成打下了基础。后来在民国时期,大批商贩不断向西单聚集,西单大街逐渐成为西城区的商业中心。王府井地区在同治、光绪年间也开始出现不少店铺、饭馆,商业发展不断加快。区域内的东安市场于1903年开始成形,它是集日用百货、洋厂布匹、饮食小吃、娱乐杂耍为一体的综合性市场。光绪、宣统年间东安市场又建起了吉祥茶园等娱乐场所和许多店铺,打破了内城不准经商、娱乐的禁令。东安市场逐渐成为内城新的商业中心。清末民初,许多外国人也看中了王府井这块能赚钱的风水宝地,纷纷插足进来,在这里开设洋行商号,还盖起了七层楼高的北京饭店和著名的协和医院。整个王府井成了寸土寸金之地,从南到北,店铺、商号、洋行一家挨着一家,成为北京最繁华的商业区。[5]

此外,北京还有几处独具特色的商业街区。如传统的以经营古玩、字画、古旧书籍等而名扬京华的琉璃厂古老文化街,繁华的鼓楼一带商业街区。尤其鼓楼一带,由于前清八旗子弟俸禄断绝,没有了经济来源,他们以变卖家藏珍宝古玩糊口度日,因而形成了以古玩业为特点的鼓楼商业衔区。

城市商业街区,是一个城市对普通城市居民来说具有吸引力的公共空间形式。1840年至1912年新商业区的发展表明北京的城市规划结构已经不再停留在以前的格局上,打破了旧有的商业功能区格式,新商业区逐渐成为了市民的开放空间,规划思想上有了一定的进步。

四、东交民巷使馆区的形成

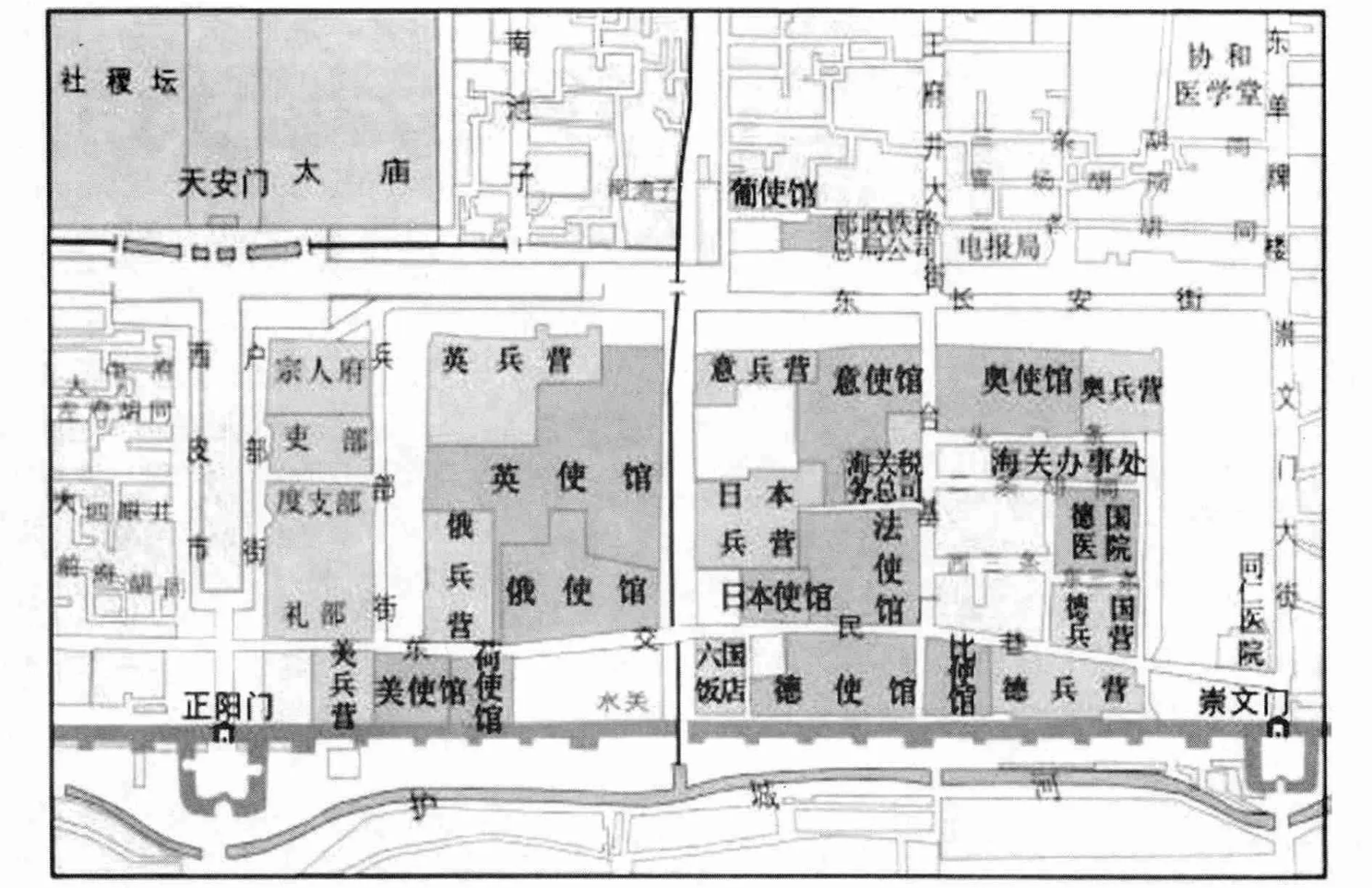

东交民巷紧接皇城棋盘街,是一条重要的街巷,乃中央机关的集中地,区域内中央官署密集程度可以说为京城之最(见下图)。

东交民巷使馆街各使馆位置示意图[6]

从1840年鸦片战争至1901年签订 《辛丑条约》,是中国逐渐沦为半殖民地半封建社会时期,也是列强开始在东交民巷修建使馆及形成使馆街的时期。两次鸦片战争之后,清政府被迫同意各国公使进驻北京和建立公使馆。1861年设立总理各国事务衙门,负责办理各国事务,并开始为各国公使驻京觅地,各国也在北京纷纷选择馆址,以备建馆长驻。

依据《天津条约》和《北京条约》的有关内容,英国率先在御河西岸和亲王府旧址建馆驻使,这是在北京第一次出现外国驻华使馆。法国遂在台基厂南端路东原盛昌辅国公府旧址建立了使馆。之后,俄国在原俄罗斯馆的基础上建了公使馆,使馆规模略有扩大;美国也建立了使馆,在东交民巷街南,与俄国使馆隔巷相望。1863年,清政府又与荷兰签约,荷兰在美国使馆西侧建了公使馆。此后清政府在1864年、1865年、1866年、1871年分别与西班牙、比利时、意大利和日本签约允许设立使馆。于是西班牙、意大利在东交民巷路北建立了公使馆,日本在远离东交民巷的东四六条胡同建立了使馆,比利时则在崇文门内街东建馆。

从1901年《辛丑条约》签订至民国初年,各国不仅在北京划定使馆界区,而且拥有驻兵等各种特权,东交民巷最终形成了一个独立的颇具特色的使馆区。使馆区内各种风格的西式洋房、平坦的道路、明亮的电灯以及各种齐备的生活区、娱乐场所和文化设施,令人耳目一新,相比之下,古老的北京城雄伟壮丽有余,近代城市应具备的各种文明设施不足,因此使馆区在客观上有利于激发中国城市规划者的想象力,对北京近代城市规划建设起到了示范和促进作用。

总之,使馆区出现在清帝国的京城,无论对清朝的封建统治及其封建守旧思想,还是对北京近代城市的规划建设,都产生了一定的影响。使馆区国外的规划结构形式以及先进技术对于清末的北京来说冲击很大,使北京逐步走向开放,并为近代城市的规划埋下了伏笔。[7]

五、近代化市政设施的发展

近代以来,北京的城市规划方面还有一个显著的变化,即一些先进的市政设施逐渐建立。

近代北京出现的市政设施主要包括:电话、电报、电灯照明以及自来水设施等。1901年,外国人首先在北京经营“电铃公司”,从事京津地区的电话业务。1902年,清政府架设了一条通往颐和园和各兵营的电话线,这是北京最早的自办专用电话。1904年,北京第一个面向社会的电话局开业。1905年,北京电话总局成立,位于东单牌楼北灯市口东,城内城外有两处分局。1911年以后,北京电话总局下设四个分局,装机容量3200门,服务范围扩大到南城、西城,1914年实现了与京外的电话联络。1871年,丹麦、英国的商人开始在上海经营电报业务,1882年,津沪电报线路接入北京,宣统年间北京已经成为电报总汇中心,可以通达国内各地,还可与法、俄、英等国实现连线。

真正改变北京市民生活的市政工程是电灯事业和自来水事业。

(一)电灯照明的创始

1888年 (光绪十四年),慈禧接受李鸿章的建议,在重修西苑三海工程时,增加了一些现代化的洋务设施,电灯照明便是其中之一,“铁路纵横于西苑,电灯照耀于禁林”[8]。1890年初,正式发电照明,命名为“西苑电灯公所”。与此同时,为解决颐和园电灯照明问题,便在颐和园东宫门外右侧建造发电厂,命名为“颐和园电灯公所”,全套设备由德国进口。此后的十余年间,北京电力工业基本上没有继续发展,电灯照明只是慈禧太后的特殊享受。

1900年(光绪二十六年),八国联军打进北京,强行划定使馆区。为解决使馆区电灯照明,英国安诺卡其洋行于1903年在东交民巷台基厂三条建造瑞记发电厂,专供使馆区之用。1904年(光绪三十年),由几位华商发起,经商部奏准,成立“筹办京师华商电灯股份有限公司”(后改称“京师华商电灯有限公司”),集股金额20万两(每股100两)。公司选址于正阳门内西顺城街(今北京市供电局所在地),装机容量300千瓦,利用井水发电。从此北京城内外各街道开始逐渐安装了电灯[9],供电服务从清朝皇室和外国人居住区扩展到商业和普通市民社会。

(二)自来水设施的兴办

1908年(光绪三十四年),慈禧批准首创京师自来水公司,此乃古都北京供水近代化的起点。1908年4月18日,农工商部大臣上奏建立自来水设施,慈禧批准建立“京师自来水有限公司”。全部工程包括:孙河水厂(在今顺义县与朝阳区交界处的孙河南岸)、东直门水厂(在今东直门北大街)、三百里长的大小管线及一个总公司(设十个分局)。1908年5月开始筹建,1910年3月20日正式向北京城内供水,历时二十二个月。

这条自来水管线,形成了北京市内供水管线的雏形,也一直是北京城内的供水主动脉。管线连接许多小干管线、支管线、小管线,在外城东接崇文门干管线,西接宣武门干管线,通往各大街小巷,缓解了北京城的用水困难。

电灯照明、自来水等新型市政设施的建设,将北京的规划结构向近代化的轨道推进,一定程度上挑战了长达几百年的封建旧秩序,能够将原来服务于帝王的城市空间改造成服务于市民的空间,显示了王权至尊性的意识形态向市民生活的重要性意识形态的转变。

六、都市规划结构演变特征

城市空间结构包括物质(实体)空间、文化(精神)空间、功能空间等多种形式,既有具体的,又有抽象的空间。物质的城市空间是相对静态的空间,而社会空间是相对动态的、渐进变化的空间。[10]1840年至民国时期北京的空间结构在物质空间和社会空间上都体现了开放性。

物质空间上体现了开放性。内外城教育设施的设置,改变了以前内外城隔离封闭的格局,显示了一定的开放性;交通设施的设立,尤其是铁路的建设,一方面改变了旧有的交通结构,另一方面促进了人口和资源的大量进出,扩大了城市的辐射力和影响力,也显示了开放性;而新商业区的发展,在物流、人流和资金流上实现一定的集聚效应,形成了重要的开放空间;东交民巷使馆区作为新的功能区,在建筑形态上体现了国外的风格,在功能区上影响了北京城旧有的格局;新市政设施的建设,一方面丰富了北京的市政设施内容,另一方面为北京的发展提供了很大的便利。

社会空间上也体现了开放性。北京内外城界限的逐渐打破以及内外城教育功能的逐渐统一,表明以皇族和八旗为代表的政治贵族在北京城中心区的影响逐渐削弱,由于世俗化社会机制的出现,使得城市中以政治和社会身份为基础的传统社会结构发生了一些空间分化;由于联系城市内外交通的发展,北京与其他地区包括与国外发生了相对开放的交流;商业街区通常是为普通市民经商和休闲购物而服务的,这一时期北京发展起来的商业性场所成为了有很强成长性的市民开放空间;东交民巷使馆区对外国侨民和本地中上层人物都产生了极大的吸引力,并逐渐带动了其他商业区的发展;电灯照明、自来水等新型市政设施的建设,将原来服务于帝王的城市空间改造成服务于市民的空间,显示了王权至尊性的意识形态向市民生活的重要性意识形态的转变。

七、小结

通过上面论述可以发现,1840年以后至民国时期,北京都市结构内部有了一些变化:内外城界限逐渐打破,改变了清朝以前区分严格的形势;先进的交通设施也开始在北京设立,增加了北京与外界交流的机会;新商业区的出现,一方面导致北京功能分区的改变,另一方面也表明北京的规划思想有了很大的进步;东交民巷使馆区和早期电灯、自来水等现代化市政设施的发展更是将北京的规划结构向近代化的轨道推进。尽管这一时期北京的城市建设缓慢和水平低下,都市规划结构仍有很多需要改进的地方,但城市的空间结构在物质空间和社会空间上都体现了开放性,北京终于从一个封闭的封建帝国首都,逐步向近代化的都市迈进。

[1]韩光辉.北京历史人口地理[M].北京:北京大学出版社,1996:125.

[2]科学院图书馆藏.光绪宣统民国户口册·镶红旗满洲二甲喇户口册[O].

[3]袁熹.论近代北京的城市结构变化[J].北京社会科学,1997(3):85.

[4]京师总商会各商号[O].宣统元年刊本.

[5]袁熹.论近代北京的城市结构变化[J].北京社会科学,1997(3):85.

[6]齐心.图说北京史[M].北京:北京燕山出版社,1999:429.

[7]张宗平.清末北京使馆区的形成及其对北京近代城市建设的影响[J].北京社会科学,1995(1):87-92.

[8]翁同龢.翁文恭公日记:卷27[O].

[9]魏开肇.慈禧太后和古都北京早期现代化[J].北京社会科学,1995(3):91.

[10]王亚男.近现代北京城市规划建设活动及城市变迁的历史影响[J].北京规划建设,2010(4):138.