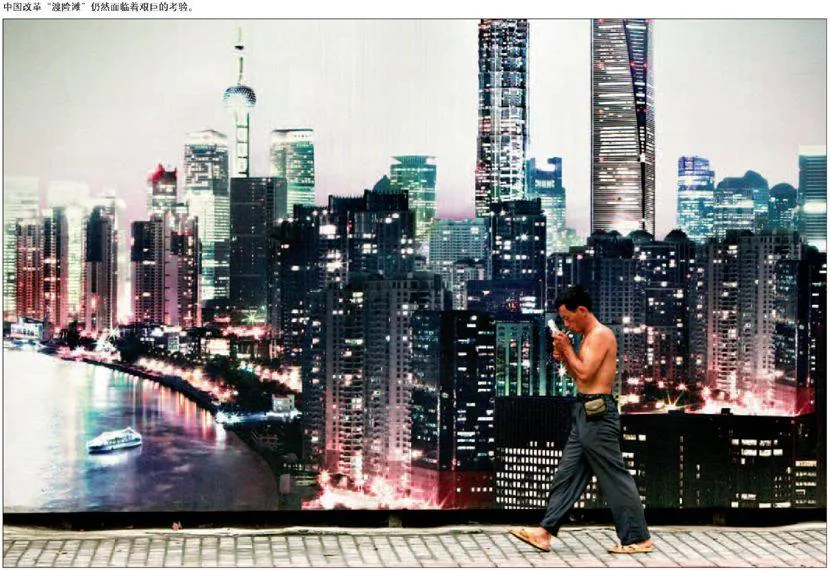

改革“渡险滩”不易

最近一个时期,改革话题被一直热议。固然因十八届三中全会后关注改革的热度不减,更重要的是,经过短暂而又极度的喧嚣和亢奋,当改革进入到真刀真枪付诸实施的阶段时,各种矛盾、风险和阻力都像海上的冰山一般,其庞大身躯以及水面下也许更为巨大的部分,悄然浮出水面并横亘于中国这艘巨轮面前,提醒着人们不能忽视改革任务的艰巨性和复杂性。

一家美国机构近期甚至公开发布报告,将中国改革的不确定性列为2014年全球十大风险的第三位。报告称,尽管中国全面深化改革的力度超过以往20年,但仍然面临艰巨的政治考验。改革过大过快,可能在党内引发不满,既得利益群体若利益受损,可能反应激烈;改革力度过小,时间过慢,又会引发公众不满和抗议;更遑论改革若有重大失误,可能危及改革和政权。

我想这绝不是危言耸听。尽管大家对中国改革范围与力度的信心开始增强,尽管改革有利于经济中长期的增长前景,但毕竟改革不可能一夜之间解决所有的问题,中国经济长期积累形成的不平衡、不协调、不可持续的问题依然存在,既得利益群体维持现状的意愿仍很强烈、力量仍很强大、斗争仍很激烈。基于此,全面深化改革在短期内甚至可能将对经济增长、企业盈利和居民切身利益产生一定的负面影响,还会损害一部分既得利益。

警惕改革遇阻与

经济增速回落叠加风险

就主要的一些改革领域而言,可能面临的风险大致可以分为两类:一类是各界关注度很高、本身很重要,但因种种原因,至今尚未破题,进展十分缓慢,远远落后于社会期待。

比如,最受理论界和实务界关注的财税体制改革,推进的进度最慢。包括中央与地方收支结构的调整、事权和税制的关系、转移支付等问题,都还看不出破题的迹象。

还比如,收入分配领域改革,资源性产品价格改革,都是社会普遍关注、影响面广、利益格局调整大的关键领域和重要环节,也并未见到实质性改革举措。

还有一类改革,虽然已经全面启动,风风火火地开展起来,但也并不是顺风顺水,而是背后暗流涌动,风险四伏。

以金融体制改革为例,利率市场化改革无疑对中国经济长远利好,但因为与市场化步伐加快相伴随的是利率水平的进一步提升,因而短期内可能是一个利空。也就是说,利率市场化将提高企业特别是中小企业的资金使用成本,挤压银行业的利润空间,扭曲直接融资与间接融资的比例关系,并对实体经济部门产生挤出效应,造成产业空心化,进一步扭曲宏观金融结构和经济结构,进而从供给方面抑制经济。

在债务率已经居高不下的背景下,高利率还会加剧房地产泡沫破灭,也导致民营经济苦不堪言,其结果必然是进一步扭曲经济结构,造成逆向选择,加剧国进民退。因此,利率市场化改革存在的风险不容小觑。

其负面影响还不仅如此。随着金融业自由度和竞争的加剧,如果不能很好地在金融监管与金融创新、金融发展之间维持有效的平衡,金融体系可能还会经历一段不稳定时期,可能会引致金融体系风险的上升和宏观经济脆弱性的加剧。

总之,考虑到利率市场化改革有可能造成利率水平不降反升的效果,应充分审慎评估改革的效果与风险,合理规划改革的时间安排,避免经济结构严重扭曲。从这个意义上讲,利率市场化改革最佳时点的选择是对决策层的一个重大考验。

再有,汇率改革也可能引起一些震荡。单向的升值可能有损于出口部门利益,过快的贬值也会使进口部门的利益受到冲击。资本项目的过快开放,同样会对宏观经济的稳定和货币政策的独立性产生严重干扰。

金融结构的变化也会带来一些潜在风险隐患。比如,互联网金融的快速发展,在一定程度上打破金融系统平静湖面的同时,也隐藏着一些不规范的问题。

还比如,扩大银行业对民间资本的开放,允许民间资本发起设立银行,除了一般商业银行面临的风险之外,之前所没有出现过风险,诸如关联企业贷款、控制权争夺、监管滞后等风险,都会成为新的问题。

再比如,金融领域为服务实体经济而采取的主动减杠杆、清理银行影子业务、打破刚性兑付等改革措施,对经济增速的短期影响无疑是直接的和负面的。

再以国企改革为例,十几年都没有大突破,时至今日,仍有很多人并不看好此轮混合所有制改革,问题到底出在哪儿?阻力和症结何在?笔者认为,最大的障碍恐怕还是意识形态桎梏下根深蒂固的所有制歧视。

只要所有制歧视不被打破,民间资本就很难获得公平均等的机会和市场竞争环境,其正当合法权益就很难得到保障,其发展空间就很难突破行政性垄断的顽固堡垒,就很难改变国有资本较为严重的过度市场化和过度追逐经济效益的倾向,以及在不该与民争利的一般竞争性领域大踏步地国进民退。

因此,半年多来,面对国有资本单相思般推进混合所有制改革的积极态度,民间资本表现得是出奇的冷静和理智。在长期所有制歧视下,民间资本对新一轮发展混合所有制的热潮,普遍处于顾虑和观望状态,改革信心严重不足,对自己财产权利和人身权利缺乏安全感,不敢轻举妄动。很多企业家有一种“一遭被蛇咬,十年怕井绳”的谨慎心态,担心再次被“公私合营”,甚至被国有资本吞掉。

尤其令人担忧的是,上述领域改革所遇到的阻力或风险,又和当前宏观经济处于经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期这“三期”叠加交织在一起,使得改革所面临的挑战尤其艰巨。

因此,未来如何平衡促改革和稳增长的关系是关键。全面深化改革需要考虑每项改革对宏观经济的影响,统筹安排各项改革的节奏、力度、先后顺序及其彼此间的配合,对经济具有扩张性的改革措施先行,对经济具有紧缩性的改革措施缓行,尽量减少和缓和改革对宏观经济的短期不利冲击。

有可能使改革停滞的阻力和博弈

中国改革已进入到攻坚期和深水区,现在是“啃硬骨头”、“涉险滩”的改革。为避免既得利益群体的抵制和阻挠,为顺利地对长期以来形成的、盘根错节的利益格局进行彻底调整,决策者别具匠心地设计了“领导小组”及其“办公室”这样极富中国特色的决策和执行机构,并且又下设了六个分项改革“领导小组”及其“办公室”在不同部门,可谓用心良苦。

比如,这些“办公室”因远离一线实际工作部门及其领域,其改革思路和开出的药方能否对症下药、其协调各方面各部门各种利益群体的能力和方法能否手到擒来、其推动工作的手段和落实举措是否针针见血,外界对此还不明就里。

还比如,在强调所有改革都需顶层设计并制定时间表和路线图的同时,如何调动好各地方各部门各方面的积极性、主动性,如何发挥好市场在资源配置中的决定性作用,如何避免将系统性、整体性、协同性强的改革大业碎片化、线性化、程式化,社会各界难免有很多担忧。

再比如,从全会结束后各方的心态来看,各部门、各省区市不乏观望、等待的消极心理,这些微妙的心理夹杂着反腐风暴、简政放权等中央层面的重大部署和安排,其谨慎心态就更容易理解了。

从经济学成本—收益角度分析,为使大家充分享受到改革的收益和红利,恐怕必须要考虑建立一个科学合理的改革成本分摊机制。尽可能在改革成本一定的情况下,使更多的人从改革中获取利益;或者在改革收益一定的情况下,使改革的成本和阻力尽可能小,从而避免因改革引发社会群体的大规模利益冲突。这需要社会各利益相关方充分的博弈与谨慎的平衡,当然也需要决策者的政治智慧。

最后,也许是最重要也最容易被忽视的,是要重视和防止行政部门架空改革的可能。之所以有这种看似荒谬的担心,是因为长期以来我们都没有很好地处理“政府与市场”的边界和关系这一问题。尽管三中全会《决定》中前所未有地强调“市场的决定性作用”,但实际情况要远比党的文件所规定的复杂和诡异。最有可能颠覆这一重大理论创新的,最有可能采取各种手段削弱、曲解、拖延和架空改革本意和改革精髓的,往往就是政府中缺乏必要制约和监督的行政部门。

为此,今后如何根据宪法的基本原则,严格限制行政部门的权力;如何防止这些行政部门利用部门的“解释权”来歪曲改革并夹带部门私货、利用技术性理由对抗、拖延改革,应引起最高层的重视和警觉。

尽管上述这些担忧有些是初露端倪、有些是线性外推、有些是技术问题,但不能低估其背后所反映的改革的难度和挑战。

改革突破口在于建设法治政府

正如李克强总理所言:“中国改革如逆水行舟,不进则退”。当前,改革正处于“涉险滩,过暗礁,闯激流”的关键阶段,是进是退,取决于对下一步全面深化改革选取哪个方面作为突破口和着力点。

笔者认为,真正牵一发而动全身的改革突破口,在于建立一个法治政府、法治国家。

要使十八届三中全会《决定》中最大的亮点——使市场在资源配置中起决定性作用——永不失色,必须彻底落实依法治国,让政府真正敬畏法律、遵守法律,让一切党派、社会组织、企业和每一个公民,真正敬畏法律、遵守法律。只有彻底落实法治,保障宪法权威、司法公正、行政公平,才能以制度化的方式实现对公权力和掌权者有效的监督、制衡和约束,真正把权力关在笼子里、并把钥匙握在监督者手中;才能尽快建立合理利益表达、正常施加压力和良性社会博弈的机制,促进公民意识和社会组织的发育,促进公平与正义的实现;才能真正使政府职能得以转变,从根本上破除权贵资本主义,使执政者与特殊利益集团实现切割,确保全面深化改革得以成功。

对于政府,这意味着要切实转变政府职能,减少政府对经济的直接控制和不当干预,消除各级政府、各个部门的既得利益;这意味着要真正尊重市场机制,充分发挥市场的决定性作用;这意味着改革的发起者和组织者,同时也是改革的对象。

当然,这并不代表政府将无所作为。《决定》中在“使市场在资源配置中起决定性作用”之后,还有一句“更好发挥政府作用”。这就需要在排除政府对市场的过度干扰的同时,还需要“加强中央政府宏观调控职责和能力,加强地方政府公共服务、市场监管、社会管理、环境保护等职责”。

因此,建设法治政府和法治国家,意味着必须以法治的理念和精神指导改革,用法律的形式界定政府与市场的边界,并用法律程序、法律规则矫正政府随时可能出现的越位、缺位和错位。

总之,对待处于关键时期的改革,一方面,要高度重视改革过程中的风险和不确定因素,警惕和关注改革停滞甚至回潮的迹象,适当调整各界对于改革的过高预期。

另一方面,各级政府、各个部门也要借助社会各界期盼改革、支持改革的强大势能,以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头,真正推动各项改革方案的落实和执行,克服巨大的旧体制惯性与利益集团的阻挠,更加注重改革的系统性、整体性、协同性,重塑政府与企业关系,以建设法治政府为切入点和突破口,强化法治理念,打破政府主导,尊重市场机制。

这将是未来中国最终创造改革红利、释放发展活力的关键所在。

作者为中国国际经济交流中心咨询部副部长