乌镇戏剧节::一年一梦

陈燕雯

10月30日至11月9日,江南水乡浙江乌镇,秋雨迷蒙,空气微凉。第二届乌镇戏剧节的举办却让整个小镇沉醉于一场戏剧的热情狂欢。

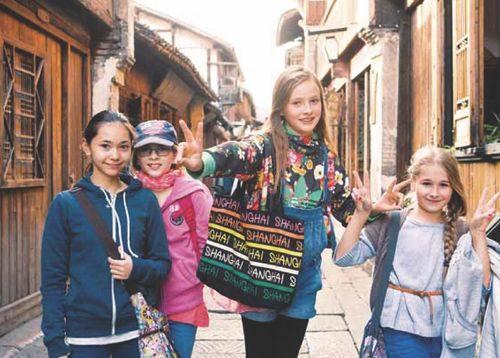

11天里,乌镇的剧场有戏,街角有戏,水边有戏,桥头有戏。全世界爱好戏剧的人们在这里共赴“一年一梦”的美丽之约。

乌镇戏剧节,从其诞生之初,就充分表现出文化共享的热情姿态。首届主题“映”,就是期望从交流与对话开始,让东方与西方、古老与现代、生活与舞台、观众与大师和谐映衬。第二届主题“化”,引申自古希腊文Metamorphoses,是“映”延展铺进。这一字变更,意味深长:它是一种文化交流的演化进程,也是一种文化碰撞的微妙转化。

演 化

古代丝绸之路、玄奘西行……中国从不缺乏对外文化交流的自觉与热情。乌镇戏剧节,则是这个千年古镇在信息全球流淌的互联网时代,以传统对话现代、以中国对话西方的一种新的文化努力。

尽管与享誉世界的英国爱丁堡戏剧节、法国阿维尼翁戏剧节相比,才举办两届的乌镇戏剧节还显得如此年轻,但其文化交流的演进路线却已初露端倪。

今年的乌镇戏剧节比首届更加丰富多元,17部国内外大戏、12部青年竞演单元作品、12场大师小镇对话、5场工作坊以及将近1500场街头表演,让乌镇变成一个“戏剧天堂”,令所有为之前来的人,都对戏、人、景心醉神迷。

改变不仅仅止于数字的增长。从邀请戏剧的多元化、剧目的安排来看,更处处可见文化交流共享的匠心独运。开幕的中国大戏《青蛇》,与闭幕的美国大戏《白蛇》首尾呼应,题材相同而风格迥异,对比充满趣味。

10月30日晚,《青蛇》在水剧场露天实景首演。烟雨迷蒙,2500名观众几乎无人离席。观众们用这种方式,表达了对《青蛇》颠覆性解构传统《白蛇传》民间故事的认可。该剧一反传统,以小青的视角重现人、妖、佛及对真情假意的感悟。“看一场这样的大戏,算是圆了一个梦。”外国艺术家们用尽了他们能够形容“震撼”的单词评价《青蛇》:Wonderful!Amazing!Mircle!Fantastic!苏格兰国家剧院制作人Neil激动地说:“看过剧场版《青蛇》,但今晚这一版超乎想象的好看。雨来得正好,田沁鑫导演的调度充满了智慧!”

美国话剧最高奖托尼奖得主玛丽·辛默曼导演的《白蛇》,则以一种独特的视角、风趣幽默的对白,诠释出美国人眼里的中国经典神话。剧中融入中国传统戏曲元素,舞台布景、服装、灯光、音乐皆极尽细致,人蛇之恋的另类叙述颇为新鲜,着实是国内观众难得一见的戏剧精品。“这是非常具有想象力、有创意的做法!”乌镇戏剧节艺术总监赖声川说,外国人做我们中国的题材并不多,过去在19世纪,做中国题材不管是《蝴蝶夫人》也好,还是花鼓歌也好,加入一些中国的元素,事实上是扭曲地变成一些外国的艺术,中国的文化并没有真正被老外理解。辛默曼则颠覆了这一传统做法,全剧的幽默元素贯穿始终,加上演员的丰富表演,异域文化的碰撞理解成为观众最为期待的看点。

人类的文化交流自古至今生生不息,漫长的演化总是由点滴努力积累而成,由曲解而至理解,由隔阂而至化合。乌镇戏剧节又何尝不是烙印着文化交流的印记呢?丹麦欧丁剧团此次带来的剧目《追忆》,是献给在奥斯威辛集中营里幸存而后又自杀的作家普里·利未和简·埃默里的作品。《女仆》一剧则是中国导演孟京辉对于世界上是否存在一种叫做“女仆主义”的一次艺术化探讨。另一位中国导演林兆华的作品《拍案惊奇之一鸟六命》,围绕宋徽宗年间的一起无头公案展开,这是他对话剧艺术民族化的一次大胆尝试……

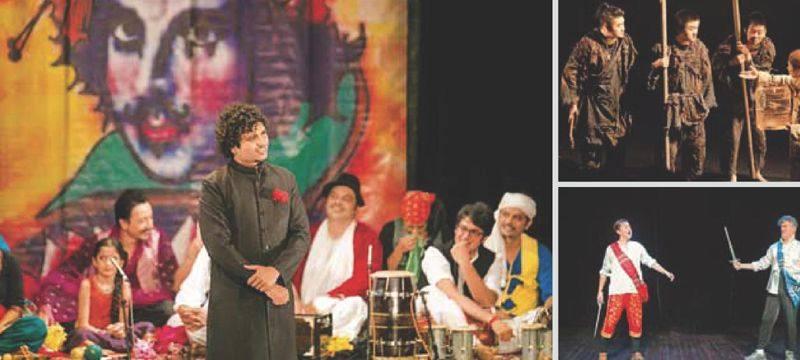

转 化

今年正值威廉·莎士比亚诞辰450周年,本届乌镇戏剧节特别推出“致敬经典”系列。例如,印度团体剧场带来了精心制作的《第十二夜》。《莎士比亚全集(浓缩版)》则来自美国的剧团。美国戏剧人将37部莎翁剧作浓缩成一部97分钟的话剧,让观众在短短的时间里看尽人生百态。演出涵盖了音乐、舞蹈和戏剧等形式,满台的快速换装、场景切换、角色互串,把莎翁拉下“神坛”,重返欢乐人间。

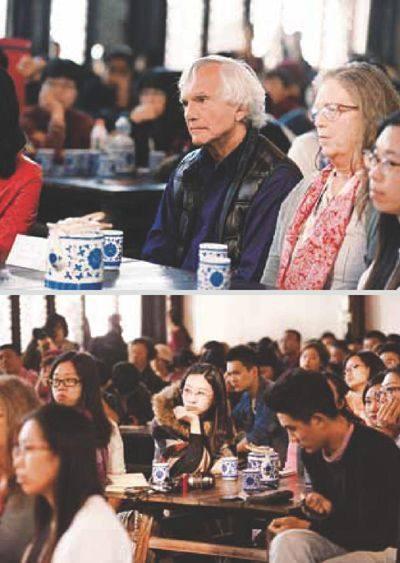

莎士比亚这位英国剧作巨匠,给世人留下了37部戏剧,自17世纪开始就传入德、法、意、俄及北欧诸国,然后渐及美国乃至世界各地,对各国戏剧发展产生了巨大、深远的影响。莎剧跨越各个时代、各种文化的经久流传,经历了怎样的文化演进?对于文化交流又有何启示?11月1日下午,本届乌镇戏剧节的首场小镇对话,即以“国际戏剧节之莎士比亚演出”为主题展开。这场重量级对话由华语世界最知名的导演赖声川主持,中央戏剧学院戏剧研究所所长沈林、美国导演丽莎·勒诺、印度导演阿图·库玛,几位来自不同文化的戏剧“大咖”,坐在古色古香的木质圈椅上,品着乌镇当地特色的白菊茶,聊起共同挚爱的莎翁。

轻松对谈中尽显机锋,文化碰撞的火花四溅,文化交流的心有灵犀,都在古镇空气里流淌。“莎士比亚离开本土就被转化。莎士比亚在不同的语言和文化中会发生不同的转化,但这种转化不是坏事,因为莎士比亚已经成为一种象征—不同文化渴望彼此沟通交流的象征,也是一种媒介—不同国家和文化都能接受并进行对话的媒介。”来自英语世界的丽莎·勒诺对于所有文化分享莎士比亚表现出完全开放的欢迎态度。

“我感到非英语的莎士比亚太精彩太好看了!”丽莎·勒诺认为,转化会产生新的意义,莎士比亚与不同文化结合会呈现不同的新形态。她曾经看过韩国人排演的《麦克白》,竟然用三个人分别代表麦克白夫人的三种情绪,这样难以想象的三条线,创造的意象竟然非常灿烂诗意!

全球化的莎士比亚演给全球看,未必成功;相反,被各种不同文化转化过的莎士比亚倒可能极具文化生命力。作为这种“转化”最成功的实践者之一,印度导演阿图·库玛有着极为深切的感受。他说,印度大约有几百万剧团会排演莎士比亚戏剧,过去曾被要求使用准确的英语口音,到英国去学习莎士比亚时代的服装、道具以及传统的演出方式。“我们剧团也尝试这样做,但每次都全然失败!”阿图·库玛说,真正会让印度观众产生共鸣的,是莎士比亚戏剧中跟印度文化呼应的部分,“莎士比亚的戏必须活在我们自己的文化里!”

化 合

在阿图·库玛导演之下,采用了印度各种民间表演形式、谱上印度风味乐曲、糅杂了印度式混搭英语的“印度乡村版莎士比亚”诞生了。当被邀请到英国伦敦环球剧场去演出时,阿图·库玛曾非常忐忑,然而事实上演出获得巨大成功—伦敦雨天的户外演出,观众座无虚席。迄今,印度团体剧场的《第十二夜》已经在全世界演了100多场。而伦敦的环球剧场则以此为开端,邀请德国、日本、罗马尼亚等世界各地的剧团去演绎不同的哈姆雷特和麦克白。“各国对莎士比亚的不同演绎,让英国人大开眼界!”小镇对话现场,一位来自英国的听众激动而恳切地发言:“我请求大家继续‘发明莎士比亚,这是莎士比亚所需要的!”

戏剧研究专家沈林对此也表示赞同。他觉得,莎士比亚戏剧的魅力就在于剧本留下来了,但表演方式没有,给后来世界各地天才的导演和舞美很大的创作空间。“莎剧中最美妙的是人性,人性才是全世界都可以感受共鸣的东西。我们要从自己的内心去寻找支撑点,莎士比亚才有生命力。”他说,用迷信、崇拜的态度去做经典文化是很危险的,如果死守传统,用所谓古代的声调、服装去演绎莎士比亚,那只能是“活死人”。由此更进一步,沈林认为,与物质遗产的继承不同,文化遗产的继承需要一个学习、驯化、重新发现的过程,如果没有学习就继承不了文化遗产,因此我们与其说一个国家有没有权力去继承别国文化,不如说更多要看有没有这种能力。

印度人做中国菜,不一定要顶礼膜拜全盘照抄,而要取我所需转为我用。治大国如烹小鲜,文化交流传播也如烹小鲜。令人欣慰的是,这样积极、自信、理性的文化交流态度,已经被越来越多的人所接受,这在乌镇戏剧节中随处可以感受到。

“我们最主要的目的是学习。国内外戏剧大师云集,这是一个极为难得的学习平台!”来自武汉高校的国王&小丑剧团,已连续两年带着自编自导的剧目来参加乌镇街头嘉年华表演,其负责人叶果说,话剧源自西方,特别是公共空间表演在欧洲已有很长历史,在中国才刚刚起步,他们希望来这里看看世界上比较成熟的作品加以学习。而从另一个方面来说,戏剧真正生动的“观演力”“创作力”在民间,他们也亟需学习中国传统戏剧文化,找到自己文化的脉络和内核。

这样的文化自信正在年轻人中觉醒。今年乌镇戏剧节期间得到超高赞誉的侗族傩戏和泉州提线木偶,在演出时,观众都把几寸的“舞台”围得里三层外三层,就是力证。中国文化中的质朴、洗练、童趣、讽刺,虚与实的交错、假扮与真实之间的微妙关系值得一再反刍和追寻,那也是我们最终可以区别于他国艺术文化的标志所在。而这,又悄然引出了明年乌镇戏剧节的年度主题—“承”。幻化万千之间,“承”的内涵将逐渐一一呈现。乌镇,这个千年古镇,曾浸润了灿烂的传统文化因子;如今,文艺复兴的全景幕布正拉伸展开。无时无刻不在进行的交融、映射、演化、转化,奏响了一曲中西文化碰撞交流的“进步颂”。□

(本文照片由作者提供)