不隔之隔:心画互文

孙欣

写生,是写活、写真、写意、写心。

那些落于纸面的痕迹都是有待释义的符号,被不同的艺术家编入自身系统进而获得不同的语义——艺术家充当了风景的过滤器,让我们无论如何看不到同一景色里两张完全一致的画面;而即使是同一位艺术家面对同一景色,也会因为心境的差异而显现不同,如同语言学,让我们时常会在不同语境下发现同一句话的多种含义:前种突出写生的个人化、多元化、感知差异,趋向于人的个性,趋向于对答;后者强调写生的永恒性、唯一性、不可复现,趋向于人的共性,趋向于诗。

其实“写生”对于艺术家的重要性犹如日志之于小说家、游历之于诗人,它是艺术家形成感知经验的第一步,而不同于任何经典文本的转译。如同尼采笔下的日神状态,理性又不乏鲜活,显现出人间幻象的表层美好——尽管那些山石树木、流水云烟,无一不是真相的毛发。

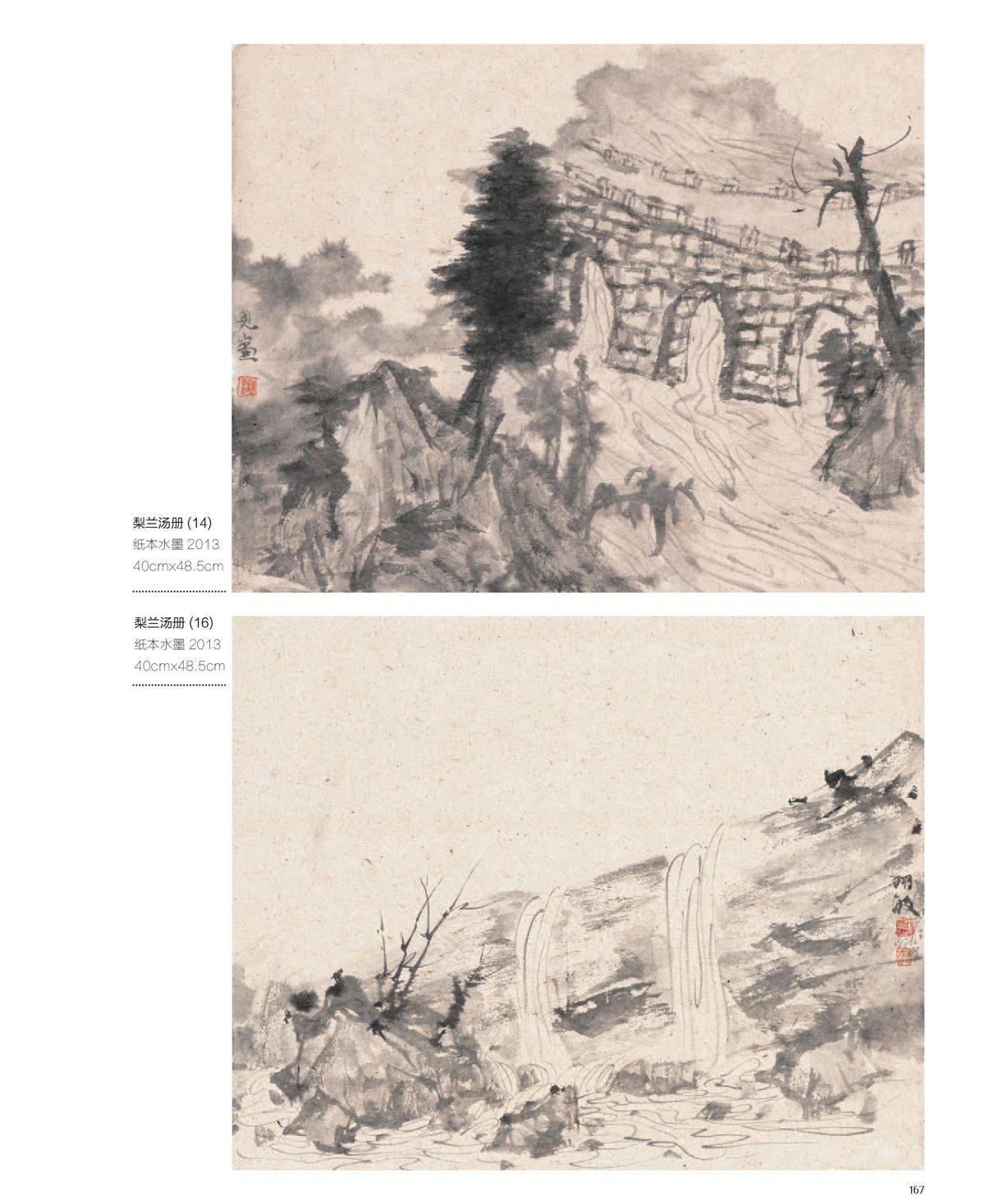

一直以来,“写生”都不是一个单一概念。作为艺术创作初级阶段需要解决的“写生教育”与作为艺术创作方式的“写生”,完全是两个精神层面的创造。此篇文章中提及的“写生”并非是学院的“写生教育”,而是作为发现、理解、阐释人与自然、人与社会、人与自身等诸多问题的“写生”,引领艺术家到达某种情境的“写生”。在山东师范大学美术学院副教授、硕士研究生导师刘明波十余年写生的漫漫长路上,“写生”早已嬗变为一种修行:把他内心之于客观自然、传统图式、经典文化的渴慕与虔诚,都灌注在这种创作方式当中,在个性与共性之中往复穿行。

董其昌在《画禅室随笔》中写道,学艺应先“师古人”、“师造化”,而后“天真烂漫是吾师”。而刘明波的“写生”是经过了学院系统教育之后的再出发,视野捕捉自然万象,即是一个同时面对“古人”和“造化”的过程。于他而言,“写生”其实是一个思考过程,写生的对面,早已不仅仅是客观自然本身了——古人的技术方法、视觉经验、甚至艺术观、世界观都如在目前,与客观自然交相影绰,彼此互文。古代观看和描述世界的方式已普遍被认定为艺术规范,替代了他种方式,而只有面对共同层面的自然,绝对的“临场感”带给他于自然之中发现古人法度、古人视眼、古人心志的机缘,跨时空的体验交叠,竟感同身受。他深知“文之为物,弥患凡旧;若无新变,无以代雄。”传统形貌是窥探的参照,他要做的,是直面自然万象而游离其外,回观传统图式而游离其外。这两种游离,生成一段奇异的距离,在这段距离中生发出非功利的审美心理,直接导向与艺术家心灵弥合的轨迹。

自然与他之间,始终隔着一层传统图式的镜像,而正因如此,他才能够遇见多个层次的自然以及与之相关的联想。经由一棵树的抒写,与倪瓒对谈一个下午;信手涂抹一方顽石,窥见石涛的身影;途径几处云烟、近旁路人,轻易地谋面傅抱石……传统如流,从未止息,对于刘明波而言,即使是传统经验的回忆也是不自觉的,有时连他自己都分辨不清,多年来如此醉心于“写生”,究竟是源于自然世界生动、鲜活的诱引,或者探索方式的惯性,还是为了去重逢那些与心对应的真相——尽管如此,丝毫不妨碍他在自然世界中找到符合程式语言、又别具内心秩序的潜流。

中国画流传于今,形貌可由求学获得,而精神从来都因领悟而生。刘明波的悟性,不仅仅体现在他的写生丝毫不带有凝滞气,带有无需多言的直接自纸上扑面而来、意趣趋近于王国维所言的“不隔”之境,天真烂漫,语语目前;更在于他深知古来名画可贵,全在笔墨,从艺之路需要相当长时间的积淀,因而他不期 “求脱太早”,力避时下中国画坛江湖气、市井气的虚荣搅扰,经年不急不躁,苍行四野,孜孜耕耘。

跳脱有致,不滞于物,没有一笔不自然,是我对其写生系列作品的最初印象。刘明波借助“写生”这一创作方式,把自身和观者暂时带离现实世界,趋向真实自然的虚处,在特定的临界点上显现人与自然的关系——尽管于他而言,这意味着视觉经验与文本经验的缠绕,而自己所要做的,也绝不仅仅是记录这些风物:他只是借助它们,达成一种立体的虚构,心灵的延伸。形式语言方面他尤其注重线条的张弛有度,墨色的法度修持,力求朴质自然,刚柔得中。正如他一直所期待的:把自己“修”进一条线里。正是这种期待,赋予他笔下的风物以心性之力,滋发出恣意率性、疏朗潇洒的风神。另一种存在秩序被悄然唤醒,呈现出一个鲜活的艺术世界。这些时间与空间交汇的诗意,与司空图《诗品》有所对应:“生气,活气也。活泼泼地,生气充沛,则精神尽露,远于纸上。”

以文学量度,古人笔墨法即语法。没有不可改变的语法,艺术家之于笔墨的主体经验更多时候延展了它。内心是画面的底色、氛围,是境界之本,决定了语法落于纸上究竟是真实妥帖,还是满纸谎言。在刘明波看来,画一张好画并非难事——此处他所指的“好画”,是传递既定的美妙语法。能够做到这一点固然让人欣喜,然而,如何在语法重构的基础上传达内在精神则并非易事。内在精神与语法的贯通、契合,是形而上的物化过程。若顾此失彼,难免会遇到不自然的光景:实力派演员在完成一个无需演技的角色,或者一个缺乏感知经验的人在执着写诗——徒有语法,惰于思考,纵使滔滔不绝也难掩内心枯槁;徒有精神,无从表达,也不过是一个缺乏实践落地的空想。

掠过隐匿于深山疏林中的亭台庙宇、曲径回廊,或是梨花旁岸、垂杨临水的幻影,沿途偶见罗汉独坐幽篁、或与同道石间寂然私语。笔墨中流溢而出的鲜活、空寂,仿佛是刘明波十余载的写生沿途。这些时光印痕泄露了他的思想变迁:从最初的期求营造高妙野逸之境,舒展浓郁的文人气息,再到悟会通神、放笔直写,一步步在作品中实践内省与自观。

刘明波性情旷达,治学敏思,读书成痴,收藏成癖。每每下笔行云流水,快意劲健,于信手意笔之中显现秩序。仿佛与王国维阐释的言不尽意、委婉绵远的“隔”分毫无干。而事实上,几乎没有哪几件作品是他的一气呵成之作——即使是那些看上去坦诚朴茂、落落于前的写生。他要做的,是面对自然又游离其外,经由写生发现主体语言、主体视眼、主体心象。如他所言,纸上的言说终究隐晦,有转译的委婉,这一点比较接近于文学中的诗,本质上有逃脱不掉的“隔”,承载了画面耐读的部分。但审美的至高处是“不隔之隔”:初见语语目前,是为“不隔”;再见悬隔深慧,是为“隔”。

“写生”是一个归去来的旅程,你走出去,寻找“不隔”引发的感动,你终究还是要回来,把这感动消隐在一笔一墨之中,“隐”引发“隔”。单纯的“不隔”,只不过是写生的半途。真正意义上的写生,是完整的创造,既包含来时路,又裹挟归去途。毫无疑问,刘明波的“梨花带雨”系列脱胎于他的写生经验。一笔一墨,取于自然又超离自然,成为自然的概念;花树禅房,似曾相识又随心造景,成为自然的门牗。与其说是诗,倒更像是一些有关于诗的只言片语,追求“不隔之隔”的境地,手法接近于“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”。

《乐府指迷》云:“如说情,不可太露。”刘明波的“梨花带雨”系列作品,采取的是传统文学创作中的“举隅法”:由点至面,由提供局部碎片设法使人重新联想到隐没的整体。举隅法是一种隐秘的补充,借助观者的想象完结无数未完成的逻辑秩序。该系列的另外一个重要特征是,摒弃传统文人画的之于“趣味”的执着,不仅因为它过多地遮蔽自然真相使之依从于某种情趣需要,还因为它抛离了心灵真实。

“梨花带雨”系列作品绝非客观自然的映像,而是蕴含了画外余情的第二自然,回忆借助这个空间再次回到目前,成全了人的自然。风物被构想重新安排,向被回忆的空间无限趋近。这些源于自然的万般景象——并非依据经验世界的规则,而是情感世界的法则,被艺术家转化为心理状态的符号,在那里,印象与心象通融和解。用他的话说,“梨花带雨”系列是在传统的屋子里凿壁偷光,一寸心性之光。一件艺术作品仅仅跳脱纸面是远远不够的,把自己画进去才是根本,于自然之中完成内在超越,心画互文,是刘明波的艺术理想。

庄子云:道是自然,是万物之本源;技若有效,必合于道,亦即合于自然。刘勰《文心雕龙》有云:人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。“写生”之所以是最简单又是最难的创造,源于人与自然的共情、通约。艺术家要发现自然风物的鲜活节奏,找到与之投契的语言,又要发现其阴影的意义:如花开的形式,初见蓬勃感性,仔细想来,却有人性最严肃的性质。面对自然,为了让心有所依,刘明波越画越敏锐,越画越率意,越画越趋近自然本色、自我本真。“最高的艺术乃是以人格为对象的艺术”,在写生创作之中趋近于自我人格的发现,或许就是刘明波十余载始终在路上的意义。