从《真相画报》看摄影师的主体想象

张慧瑜

借助文化研究、视觉文化理论等新的理论资源,画报已经成为继小说之后晚清研究/上海研究的热点话题。画报作为一种视觉性呈现,再加上其大众传播的特性,成为阐释晚清/中国现代性的重要媒介。晚清画报作为一种新的观看体验,涉及到如何把观看者的位置组织到视觉呈现之中的问题。如果说《点石斋画报》作为石印画报最为杰出的成果,那么20世纪初期伴随着照相技术的成熟,摄影画报开始取代石印画报成为画报的主要呈现方式。这个时期的画报形态多是摄影和石印相混杂,直到20世纪30年代才出现以摄影为主体的画报,如《良友》。从石印画报到摄影画报,不仅仅是技术的更新,也影响到画报的视觉效果及其呈现方式。与石印画报相比,摄影因其技术特征,似乎不存在视觉中心的问题,在“写实”方面似乎也更略胜一筹,但是如何实现“写实”的效果,依然是一个不得不面对的问题。下面,我以《真相画报》为例来呈现这种美术、摄影混杂在一起的画报形态以及画家/摄影家的自我想象及其充当的位置。

一、“绘吾真相”及其“真相”的来源

1912年民国刚刚成立之初,作为同盟会会员的高剑父、高奇峰兄弟创刊了一个新的画报《真相画报》,他们“光绪末年曾先后游学日本接受近代日本绘画的启发,特别是对明治维新殖产兴业政策的成果留下深刻的印象”1。高氏兄弟曾经留学日本,受到广州画家居廉和居巢的影响,“居氏二人擅于花鸟画,精通植物、动物、飞禽、昆虫等,并且具有相当细腻和逼真的表现手法,这是自五代北宋以来的传统”2,在中国美术史上是岭南画派(又称折中派、新派、新国画派等不同称谓)的代表人物。《真相画报》是高氏兄弟在上海创办的美术兼政论性的画报,创刊于中华民国元年(1912年6月5日),到1913年3月为止,共出版了17期。在此之前,他们曾经出版过《时事画报》。

《真相画报》并非一本纯粹的商业画报,而是一个带有政治色彩的刊物。在《出世之缘起》中,有“本报以监督共和政治、调查民生状态、奖进社会主义、输入世界智识为宗旨”,而“本报执笔人皆民国成立曾与组织之人,今以秘密党之资格转而秉在野党之笔政,故所批评用皆中肯”,是以在野党的身份,监督执政党的行为。也就是说,这是一份以宪政民主为理想的政治家/美术家借以批评时政、监督共和为目的的政论性画报。从目录中可以看出,这并非纯粹的“画报”,而是包括连载小说、美术画法在内的综合性期刊,即使对于画报之“画”也是分为历史画、美术画、地势写真图、滑稽画、时事写真画、名胜写真画、时事画等七大类,既有中国美术画、西方油画,也有摄影作品,尤其在前几期都登载了关于武汉、南京的全景式的摄影“长卷”。选择《真相画报》这个政论性的画报,并非因为其政治性,更在于这种政治性的产生,伴随这一种审美或美术理念的改造,或者说真相既是一种政治理念,同时也是一种绘画方法。

简单地说,在这份画报中,存在着两种媒介。一个是文字,一个是图画,而图画又分为绘画和摄影。在这样一份略显混杂的刊物中,其呈现“真相”的功能被凸显出来,或者说,编者很明确地要借助这些媒介来图绘/书写“真相”,而这本画报为什么要命名为“真相”画报呢?“真”与“画”之间又有什么关系呢?在“发刊词”(署名:英伯)中,可以看出是一篇对辛亥革命之初中国政治局势的分析和评判。在论述者看来,共和政体在中国并没有真正落实,再加上作者的无政府主义理念,“以共和代专制”不过是“以较良者代较不良者而已”3。因此,“真相”的意思在于“洞明政府之真相”,去除“变相共和”,实行“真相共和”。这种政治意义上的“真相”与画报的联系是借用最早实行君主立宪政体的英吉利历史中克伦威尔的轶事为例说明的,所谓“真相”在于“绘吾真相”(Point me as I am),也就是要“描绘我本来的面目”。在这里,“绘”的主体是画家,客体是“克伦威尔”,但是“绘吾真相”的言说主体却是克伦威尔。因此,这种叙述的内在悖论在于,故事中能够“绘吾真相”的不是画家,而是“拥兵摄政”的大将军,或者说,在克伦威尔作为独裁者所追求的“真相”与高剑父、高奇峰兄弟要以“在野”的身份行使对政府的监督之责之间存在着巨大的错位。因此,“惟英雄能自知其真相,亦惟英雄能自保其真相也”。对于共和政体来说,发挥监督政府职责的恰好是记者、画家,所以说,对于“绘吾真相”的主体想象包含在独裁者与画家之中。

这样一种美学理念与政治的隐喻,共和之真相与变相在于“真相”具有与“本人”相似的功能,正如“丑妇之畏镜”,“镜子”成了“真相”的最佳比喻。这种对于“真相”的追求与《点石斋画报》的初衷类似,就是实现一种对事物的“肖”与“活”的再现方式。“相”的出现建立在把事务对象化的过程,或者说,“相”与“对象”的分离是“真相”的前提,“真相”视图达到与实物是一样的效果,因此,在这里,美术的概念还没有完全形成,与其说这种政治实践借助了一种美术的想象,不如说这种想象背后却是一种对于科学精神的支撑,正是这种科学的透视法支撑着何种绘画可以成为“真相”。在这里,“真相”与本人已经发生了一种分离,也就是说,“真相”是“绘”出来的。这种绘画理念,也成为对高剑父兄弟所秉持的政治理念相吻合,对“政府”做出中肯的评价。发刊词并没有指出,绘画与绘画的对象之间为什么存在着真相与否的关系,按照《点石斋画报》的序文,就是“肖”的问题。当高剑父追求“绘吾真相”的时候,西方绘画已经走向了“立体主义”、“抽象主义”,或者说,“真相”与“肖”、“实”的绘画理念是文艺复兴以来形成的一种特殊的艺术风格和追求。暂且不深入讨论这种艺术理念的脉络,借助这种“真相”的身份,高剑父兄弟找到“画家”的位置,这种位置就是为“君主政体”、“共和政体”绘出“真相”。因此,不在于“真相”如何被绘出来,而在于这种“绘”的动作,成为这些留日画家的自我定位和自指。

在《真相画报》中,除了社会讽喻性的社会风俗画之外,还有许多“中国画”(暂且不讨论“中国画”这个概念本身在20世纪的美术史中成为不断被追问和定义的),如一些梅兰竹菊昆虫等传统题材的绘画,都采用细致的工笔画法,这些绘画与其说继承了宋代学院画的写实风格,不如说这种呈现方式本身隐含着一种科学精神。或者说,这些植物、动物已经脱离了文人趣味,而在近代生物学的基础上追求其生物特征,如同解剖图一样,这与高氏兄弟在《真相画报》之前创办《时事画报》,在“物质救国”的旗帜下引入西方素描写生画是一致的。

在石印画报中,其观看的封闭性和假定性在于看客的目光消隐在被看对象之中,而在摄影画报中,看客的消失,实际上就是在画面中取消摄影机的位置。因此,正如肖像照片所显示的一种直视的目光开始出现,这种投向外面外部的目光,既是一种对摄影机的观看,同时又是一种观众的注视,但是这种虚假的注视,却是以“缺席的在场”的方式来呈现出来。正如在画报第二期《南京陆军野外演习》的照片中,画面左边是列队的士兵,画面右边是一个低头注视某物的教练军官,最右侧是远处一群簇拥在一起的军官们,如果按照石印画报的画法以及“情形”的需要,列队士兵的目光应该投向右边的处在中心位置的教练官,但是在这张照片中,却有三三两两的士兵把目光投向了镜头,尤其是近处的两个士兵。这种瞥向外部的目光把摄影机带到了“现场”。当然,更多的照片,是目光投向某个方向,反而没有内在的目光交流,或者目光是单向的,这种单向性,也使得摄影机成了另一种意义上的旁观者。

二、画家/摄影师的主体想象

对于《真相画报》的同仁来说,谁来画以及如何画,不仅仅是一个技术问题,还是一种政治实践,这种艺术与政治实践的耦合,不仅仅是一种比喻,还在于它们共同分享了同一种话语方式。或者说,画家通过绘画来抵达“真相”的艺术想象与监督政府获得“真相”的政治设计之间存在着同构关系,这种自我想象究竟是一个什么样的主体位置呢?从画报前几期的封面中可以看出这种“真相”是如何“绘”出来的。

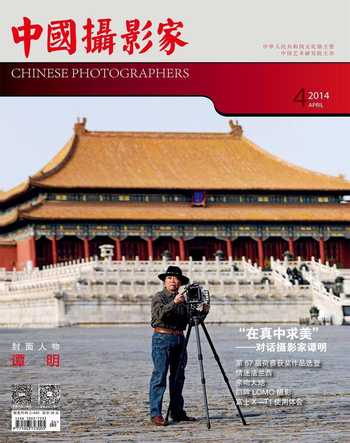

在《真相画报》第一期(中华民国元年六月五日)的封面中,是一个椭圆形的水彩油画。画面右侧是一个背对观众、身穿西装、头戴圆帽、打领结的画家,右手拿画笔,左手拿调色板,画面左侧是画架的位置,画布放置其上,背景是野外,似乎是一个画家在写生,或者说正在创作,奇怪的是,画布上的“画”并非自然风景,而是从上到下四个繁体大字“真相畫報”,画笔停留在“畫”字上。在这里,书写与绘画被奇妙地耦合在一起,西洋画家的装扮以及调色板、直立的画架、画布都指示这是一个油画家,而且作画的环境放置在野外,这也吻合西洋绘画的创作习惯。但是,画布上的字却以书法的形式被“画”或“写”出来,使得画布变成了一个卷轴,画笔变成了毛笔,这种混杂性,似乎纠缠于清末民初关于中体西用的论辩,或者说内中外洋的想象。在这个意义上,“真相画报”既是绘画出来的,又是书写出来的。在第二期(中华民国元年六月二十日)的封面中,画面右侧变成了一个背对观众身穿西装、打领带的摄影师,画面中间是一个放置在三脚架上的黑色照相机,画面左侧纵深处是使用了印象派风格的树林作为风景,这是一个在林中拍照的图景。在这里,摄影机取代了画笔,画家变成了摄影师,拍摄行为本身成为画面的主题。在第三期(中华民国元年七月一日)的封面中,则是一个与前两期相似装扮的戴着礼帽、穿着晚礼服的客人/演员,背对观众,正在掀开帷幔、窗帘或是幕布试图走进去,在掀开的空白处,露出“真相”两个汉字。而在第十七期(中国民国二年三月初一日)的封面中,同样是一个戴着礼帽、穿着正装的人,正背对观众,面对桌子上的梳妆镜,镜中映照出一个西方男人的脸。

这样一组封面故事,都出自高奇峰之手,画中的主角似乎是同一个人,一个消瘦、面无表情的西方男子,分别化妆成画家、摄影师、掀幕人、照镜人,而在不同的封面中,呈现了不同的行为或动作,他们在绘画/书写、拍摄、掀开或揽镜自照,这种动作又与《真相画报》之“真相”产生某种微妙的关系,如第一期和第三期的封面,绘画的对象和掀开的结果,就是“真相”二字。更有趣的是,与其说这些画面是一个动作或行为,不如说呈现了一种观看的媒介和对观看的渴求,正如他们都是背对观众,借助绘画、摄影来描绘、探究一种“真相”。从第三期的封面来看,“真相”是被掩藏在幕布下面的,所以需要借助画笔、摄影机来“掀开”黑色的幕布(“真相”是一种“去”避的过程),使得“真相”暴露出来。如果说“真相”是某种自然风景、客观事实的话,那么第十七期的封面故事则是一个对镜自照的人,一个面对自我的时刻,但是这里的“自我”却是一个西方男人。如果联系到这些封面的作者以及画报的观众是中国人的话,这里的“镜子”更像拉康之镜,镜中像与其说是照镜人,不如说更是照镜人的理想自我,是一个完满的他者。这样一种“绘出真相”的抱负,不得不面对所谓的“真相”依然是借助他者之镜来完成的。

如果把这四幅封面与“绘吾真相”的理念联结起来,似乎就可以得出这样的叙述:“绘吾真相”的过程,就是绘画和摄影的过程,而且是在室外写实或拍照的过程,这种描绘与拍摄行为的效果如同掀开真相的面纱,使得真相暴露出来,而画家和摄影师的身份应该是化妆成西方/男性的模样。

与《点石斋画报》不同的是,在《真相画报》中,已经很少出现群体性的看客了,这与《真相画报》基本上是以摄影为基础的画报形态有关。但是,关于画报的想象还是以“绘吾真相”的“绘”为核心,尽管画家与摄影师是重叠在一起的。对于具有“绘吾真相”功能的画家和摄影师来说,他们何以具有这种权力位置,这种位置似乎与他们手中的画笔和摄影机以及他们穿着西洋的衣服有关,也就是说这种西方/男性的自我想象本身,使得他们具有给观众/人们“绘”出“真相”的能力,在这个意义上,这种画家/摄影师的功能充当一种引导者,而这种引导者却呈现为一种暧昧与尴尬的状态。

在《真相画报》第二期中,有一组滑稽画(可以作为漫画的前身),叫做“新旧人物之由来”,共有五幅画:第一幅是一个躺在地上的葫芦,有一个人正往葫芦里看,此人身穿白西装,葫芦上面写着“社会内容”,画面上面注明“新人物对于社会之内容,不知葫芦里是什么药”;第二幅画是一个直立的葫芦,葫芦里有一个人正要爬出来,此人身穿黑色马褂,葫芦上方空白处写着“世界知识”,旁边写着“旧人对于世界之知识,亦是个闷葫芦”,也就是说旧人关在葫芦里,也渴望知晓外面的“世界知识”;第三幅画是一个西装革履,手持毛笔/画笔的人,如同封面故事中的主角,正在用毛笔/画笔敲打葫芦,旁边注明“打开闷葫芦”;第四幅画是葫芦被打开,里面的旧人走出来,外面站着新人,彼此惊愕地对视;第五幅画是新人低头查看葫芦里的“真相”(葫芦内侧写着“真相”两字),旧人则抬头“看见了”写在墙上的“世界知识”,旁白是“然后新人物尽悉社会之内容,旧人物增进世界之知识”。

这里的“闷葫芦”及其葫芦里的人,很容易让人想起鲁迅的铁屋子寓言,尽管这只是粗浅的讽喻式的漫画作品,似乎很难与这些精英思想家的表述形成对照。这种新人、旧人、闷葫芦以及画家的关系某种程度上是铁屋子、清醒的人、熟睡的人的漫画版。闷葫芦是一个铁屋子,但是葫芦里只有一种人,即想出来的“旧人”,葫芦外面站着掌握世界知识的“新人”。而打碎葫芦的方式不是从内部来“毁坏”铁屋子,也不是新人来打碎铁屋子,反而是从画面之外“横空出世”一个穿着洋装的画家来敲开闷葫芦。具有症候性的是,第三幅画中“打开闷葫芦”的人只出现过一次,似乎他是新人与旧人之外的第三个人,不属于新旧任何一方,处在一种悬置或者说“中介”状态,而这个人恰好正是要“绘吾真相”的画家或摄影师。第三个人是一种拯救/破坏性的力量,一种沟通旧人与新人的中介者。如果考虑到这组滑稽画的主题是“新旧人物之由来”,旧人与新人的位置是平等,或者说他们都处在各自的闷葫芦里面,那么内部与外部的界限就被打破了。在这个意义上,画家的位置是一种越界的位置,一种区分旧人与新人的“第三个人”。

作者系中国艺术研究院电影电视艺术研究所副研究员