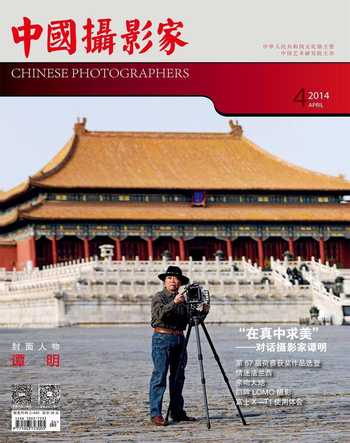

“在真中求美”

“我接触摄影很早,但那时没有想法专门去拍点什么。”

张惠宾:先从一张照片谈起。我看到一张1969年你在内蒙古草原挎枪骑马的照片,是谁给你拍摄的?

谭明:1968年中学毕业后,1969年3月我到内蒙古生产建设兵团当战士。你说的那张照片是我们连队上的一个战友拍的。作为学生,我们一到兵团看到马很激动,都想上马比试比试。当时我在团部警通排,排里有几匹战马,我们要经常出去遛马,所以骑马机会比较多,还算有两下子。

张惠宾:那时候你拍照片吗?

谭明:我和兵团的几个好友经常互相拍些纪念照,自己摸索着冲洗照片。其实上中学时我就给同学拍纪念照,我家里有一台135相机,我经常用它拍照片。文革之前摄影书籍很少,都是同学之间你知道这点我知道那点,大家一起玩。我接触摄影很早,但那时没有想法专门去拍点什么。

张惠宾:从什么时候开始有意识地拍摄照片?

谭明:1971年我调到首钢工作,首钢工会经常组织一些活动,因为我拍过照片,就帮忙拍各种活动。这期间,我认识了钱元凯,他也喜欢照相,我们就一起拍,一起冲洗照片。在这之外自由创作一些工人肖像、工人干活场景等。有时也搞一些创作拍摄,参加展览。这算是初期的创作,比较肤浅,基本都是摆拍。

张惠宾:这是你走上摄影道路的起点,属于半职业式拍摄。从什么时候开始摄影成了你的专职工作?

谭明:1979年我调到北京民航局工作,1985年民航局成立业务宣传部,创办《鹏程》杂志(现为《中国之翼》),办刊宗旨是做旅游期刊,宣传中国的民风民俗及各地风光,也报道民航方面的新闻。我干过摄影,也喜欢摄影,就进了业务宣传部,开始专职搞摄影。

“意志与毅力在我的摄影道路上起着决定性作用。”

张惠宾:专职做摄影之后都拍摄些什么照片?什么时候开始拍摄风光的?

谭明:主要按照《鹏程》杂志的定位要求拍摄世界各地少数民族的风情、节庆。比如1987年我去新疆喀什拍摄文革后刚刚恢复的“古尔邦节”,人们跪在清真寺前祈祷,大阿訇念完之后家家回去宰羊。

张惠宾:你如何把握这类题材的拍摄?这种状态持续了多久?

谭明:因为我们本身既是摄影又是编辑,所以到了现场看到什么拍什么。我经常在大巴扎里转,跟现在的“扫街”差不多,拍回来之后自己编,以组照形式刊出。这种状态持续有四五年之久。之后,我们轮流负责一期杂志。因为是季刊,每人有三个月的时间自己想专题,然后出去拍摄。这样我跑的地方就多了,不止拍民俗风情,开始拍各地风光。

张惠宾:为什么选择风光摄影?最早是去哪里拍风光?

谭明:一方面跟我早期接触国外的画报和广告有关,而且民航局很早就出挂历,挂历是以风光为主,所以那时我就想多拍一些中国壮丽的山河美景,尤其向往拍摄名山大川。另一方面跟父亲对我的影响有关。我父亲是军人出身,曾在那个艰苦的年代为求解放行“两万五千里”,那种不达目的决不罢休的信念和坚韧不拔的意志,一直支撑着我在风光摄影的道路上走了一程又一程。

我最早是1989年去梵净山拍风光,那时的梵净山还是一个自然保护区,云雾非常漂亮,我拍了很多照片,拍完之后自己一看确实有一种自然之美。之后我就着力于风光摄影。风光摄影绝非易事,我曾冒着﹣35℃的严寒在长白山雪地里拍摄,也在世界屋脊阿里经历过生与死的对话。所以意志与毅力在我的摄影道路上起着决定性作用。

“‘真里面可以体现‘美,但如果这个‘美不是现实存在的,你根本拍不出来。”

张惠宾:大家都在说“风光摄影”,你和李少白先生作为风光摄影大家,怎么界定“风光摄影”?它的内涵是什么?

谭明:风光摄影就是摄影师在面对自然时,对美的鉴赏和评判。它不只是对大自然景象的一种记录,更包含很多因素,比如蕴含于自然风光中的中国传统文化。风光摄影在中国有着深厚和广泛的文化基础和群众基础,怡情山水,寄情于景是很多中国文化人的审美取向和艺术取向。

李少白:风光摄影就是以大自然和依附于大自然的人文景观为题材,从审美角度进行拍摄。一定要强调“审美角度”。比如王久良拍的《垃圾围城》,就不是风光摄影,因为他是从社会学角度去拍的,他想带动社会关注这方面的问题。而谭明拍的就是标准的风光摄影,因为你拍的主要还是大自然的美,目的是让大家从审美角度去欣赏它。至于你的作品,作为资料也好、知识也好在传播,那是另一回事。举个例子,张若虚的《春江花月夜》,你说里面有没有知识?肯定有,我们可以通过这首诗研究唐代社会。但作者并不是以此为目的创作出这首诗,他主要还是抒情。

有的杂志把谭明定位为国家地理型摄影师,我认为地理类杂志刊登照片还是以传播知识为主,只是利用审美手段使照片拍得比较好看,但好看不是目的而是手段。所以地理类杂志签约摄影师首先要明确的是传播知识。

张惠宾:近些年摄影界热议“风景摄影”,你觉得“风光摄影”和“风景摄影”有什么区别?

李少白:顾名思义,“风景摄影”是以一个地域的景色为主。而“风光摄影”可以是景,也可以不是景,重在对自然的审美。实际上“风光摄影”和“风景摄影”有交叉。

谭明:现在热议的不光是“风景摄影”,还有“新风景摄影”、“新风光摄影”等,我觉得这都是媒体在炒作。山山水水大风光与草木花的小品风光不过是题材不同,表现形式和手法有区别,但都属于风光摄影这个大类。

李少白:摄影界热议这个问题,归根结底是因为中国文人的固有观念,总是在艺术中强调思想与社会功能,而对审美重要性认识不足。比如中国历代文人对“词”的评价不高,说“词”是“诗余”,“诗”高于“词”。为什么?他们觉得“诗言志”,而“词抒情”。我不同意,凭什么“诗”非要“言志”?“诗”和“词”只是在题材和形式上有一些不同而已,本质上是一样的。再说“言志”就比“言情”高?现在有些人特别强调个人修行、思想,我认为更应该崇尚审美。当今中国审美比思想更重要。如果一个人有极强的审美能力的话,那么对他来说,很多问题都能迎刃而解。

张惠宾:审美本身是否可以理解为一种思想?

李少白:不是。思想有观点和主张,需要通过逻辑性的语言表述出来。20世纪人类最大的教训是什么?我觉得有两个:一个是认识到人不能和自然做对,要和自然和谐相处;还有一个,20世纪是人类思想交锋最激烈的世纪,尤其是各种主义的交锋。最后证明什么?证明了没有哪一种主义是绝对正确的,现在要强调共存,谋求多元化发展。

回到摄影,纪实摄影主要有两个功能:记录历史和关注社会。社会的发展需要人们通过不同方式表达自己的态度,摄影就是一个强有力的工具,所以审美不是纪实摄影的第一要素。而风光摄影的主要任务是美育,审美是第一位的,不审美就不叫风光摄影!

张惠宾:你同意这个观点吗?

谭明:同意。风光摄影的艺术表现是一种美的再现,一种情感的寄托,一种思想及心路的表述。美在每个人心中虽各有不同,但美却是人们不断追寻的目标。人类离不开美,社会更需要美。只有表现了美,才称得上是风光摄影。

李少白:现在很多人刻意逃避“美”这个字,认为一提“美”就低俗,这是不好的倾向。作为“美”来讲,现在固然有一种泛滥,或者是审美疲劳,或者是一种庸俗化,但我们不能否定“美”。人类的精神领域归结起来就是“真善美”三个字,“真”是根本,但最高级的是“美”。

张惠宾:风光摄影里“真”和“美”的关系是怎样的?

谭明:风光摄影离不开纪实,很大程度上具有纪实性。“真”里面可以体现“美”,但如果这个“美”不是现实存在的,你根本拍不出来。我就是在“真”中求“美”。很多人去拍素材,然后在暗房制作,这种攒出来的片子不叫摄影。风光摄影是一件既严肃又严谨的事情,如何真实地再现心中的真善美是每一个风光摄影人面对的课题。

“风光摄影更深层次的再现是用视觉影像解读文化与自然的联系。”

张惠宾:你从风光摄影师的角度理解摄影的根本属性是什么?

谭明:就摄影术的发明本意来讲,摄影就是忠实地记录客观景象。摄影的根本属性还是纪实。它所表述的是社会各个不同的层面,不管是风光还是风情,是建筑还是人文纪实,都是在自然与文化之间不断显现出的社会现象。

张惠宾:你自己怎么看待国家地理型摄影师这个定位?

谭明:摄影师足够了,不需要其他修饰语。是什么不重要,重要的是你在干什么。

李少白:别人如果说我“师”,我极为不高兴。“师”和“家”是有区别的。“师”是一种职业,一种手艺,比如理发师什么的,没有叫“理发家”的。“家”一定是和思想和艺术有关系的。

张惠宾:你愿意别人称你为“摄影家”,但又不愿意有“思想”?

李少白:大家不要误解我反对思想,思想是很重要的,但摄影不是表现思想最好的工具。任何一个艺术门类都有自己擅长的表述和固有的功能。拿文字来说,它能清晰准确地表述思想,但对于感觉,有时它表述不清楚。比如疼痛,你想要表述清楚,就需要很多形容词或是比喻,那么看文字的人必须有同样的生活经验才能理解你所表述的疼痛的感觉。否则,你的形容和比喻就毫无意义。反观图像,它直观易懂,可以清楚地把人类的感觉表现出来。所以作为一个风光摄影家,你拍照片不要妄图说这张照片是表现某种思想或某种观念的,它表现不了。

张惠宾:我理解你说的“让思想滚蛋”,一层意思是说摄影担负不了表现思想的任务,再一层意思是你不愿受思想的桎梏?

李少白:也不是,我说的“让思想滚蛋”,就是说不要干自己干不了的事儿!为什么我会说这句话呢?有一次我听一位摄影家讲他的风光摄影,他就强调风光摄影的思想性,特别提到他拍的一张有纹理的树节子怎么怎么有思想。结果讲课结束后一个毛头小子直指他说:“您这张照片我看了半天,不理解有什么思想!请您具体讲讲它的思想性。”摄影家说了三分钟,意思是反正这张照片有思想性。主办方负责人最后说了两点:第一,艺术家必须要有很高的思想境界;第二,艺术家的作品一定要有思想性。这两点我都反对。这也直接让我说出了“让思想滚蛋!”这句话。我认为,风光作品主要不是表现思想,而是去触动人类的内心世界。每个人的内心世界都潜藏着很多东西,但你通过感官看不到也听不见。那怎么去认识它呢?就是通过艺术去触动它。我说的“让思想滚蛋!”就是让思想从风光摄影当中滚蛋。回过来说谭明,我认为谭明最大的贡献是把中国的风光拍得非常美,并没有说传递了什么什么思想。

谭明:我理解你的意思是,摄影师在拍摄前就要思考怎么去完成你的构想,而不是在拍摄完成后赋予作品所谓思想。虽然摄影很大程度上见仁见智,但这样的牵强附会来得不实在,观者看着也不舒服。我觉得一幅作品七分在拍,两分在看,一分在说。其它交给观者,我们不要限定观者的思路。

李少白:现在中国风光摄影备受争议,一些风光摄影家纷纷寻找出路,主要有两种:一种是转向观念,我觉得他们没有足够的勇气和能力为风光摄影正名,实际上是一种懦弱的表现。另一种倾向是说风光摄影不是再现而是表现。表现什么?表现内心的风景。我觉得风光摄影最重要的还是再现!再现分两种,一种是把大家都看得见的东西呈现出来,这种再现在目前摄影器材比较发达的情况下容易做到,无非是构图好一点,用光好一点。另一种再现,就是像爱德华·韦斯顿和安塞尔·亚当斯那样的摄影大家,他们也是非常逼真地再现,没有人为改变拍摄对象,但他们能看到别人眼中看不到的东西。所以我不同意“再现就低级”,“再现”也不是一个贬义词。摄影就是“再现”,好的摄影家就在于他能不断去发现,把发现的东西再现出来。谭明就是一个“再现”非常棒的摄影家,他的发现能力很强,眼光比较独到。他的《中国最美的地方》确实不错,再换任何一个人去拍,可能都不会比他拍得更好。

张惠宾:你同意这个观点吗?

谭明:他说的有些绝对。风光摄影的创作离不开中国几千年传统文化的熏陶。山清水秀的名山大川,不仅仅是自然景致,更是人们修身养性、寄托理想的家园。所以风光摄影不光是再现,再现是基础,更深层次的再现是用视觉影像解读文化与自然的联系。

“把大家共同认知的特征拍出来,这是很关键的。”

张惠宾:现在整个社会都在提“美丽中国”,这几十年你也一直在拍“中国最美的地方”,这是你的一个很大的成就和贡献。这方面你有哪些比较深刻的体会?

谭明:我喜爱风光摄影,每当我面对自然,就会尽情寻觅那震撼心灵的景观,抒发我内心对美的探求。自然界的山山水水,既是我的创作源泉,又是引领我成长的师长。只有了解自然才能了解我们自己,正如老子所说“天地与我同根,万物与我一体”。投身自然,才能尽己所能地用视觉语言展示生养我们的土地。

李少白:我跟谭明一起上过峨嵋山,峨嵋山有两个主要建筑,金顶和万佛阁,谭明认为最具代表性的是金顶,但过去大家都是近距离拍摄金顶。他找到一个点,既可以表现金顶,又可以表现周围环境,但要走很远。我拒绝往那儿走,我觉得走一趟无非就拍一张片子,有这个时间不如拍点儿别的,当然我们俩的创作观念也不一样。谭明意志非常坚定,走了很长的路,终于拍到了。后来我看那张照片确实非常震撼。谭明追求极致,包括器材也是,只要他想拍的题材都用大座机。很多人说中国的风光照片不如外国人拍得好,其实我认为谭明的风光摄影应该说达到了世界水平。

谭明:我和国外风光摄影师交流过,他们也认为中国的风光确实很美。中国的摄影创作资源之丰富是任何国家与地区无法比拟的。从世界最高峰8844.43米的珠穆朗玛峰到世界第二低地新疆吐鲁番盆地-154米的艾丁湖;有长达一万八千公里的海岸线;有全长约6300公里的长江和全长约5464公里的黄河。如此宽泛的地域等待着我们去探索,去发现。从一定意义上讲,风光摄影是为了社会生活及满足人民大众的精神需求而存在的。当自然之美融入人们的身心,融入社会生活,就演绎成人文之美和历史文化之美。

大自然的风光都有其明显的地域特点,刚才李少白说了,为什么我非要去那里拍峨眉山金顶?到那个地方要爬山,还要走一段很长的废弃的铁轨。那里海拔3000多米,在平地上行走已非常困难,况且那段铁轨只有两脚那么宽,离地面四五米高,稍有不慎就可能滑落摔伤。有的同伴走了十多分钟就受不了回去了。我之所以坚持,就是因为从那个地方拍,能把峨眉山的地域特点表现得更全面。再比如我去云南石鼓镇拍长江第一湾,高度总是不够,不管在水面上,在岸边,还是站在稍高的地方都拍不全。怎么办呢?我就爬山,换另一个角度,等于一天我上上下下爬了三座山,最后在一座山上拍到了河湾。

张惠宾:这是你一以贯之的理念,拍一个地方首先得是那一个地方?

谭明:对,而且不是我说是哪儿就是哪儿,是大伙儿看了之后就知道是哪儿,把大家共同认知的特征拍出来,这是很关键的。现在风光摄影有一个共性与个性的问题,个性必须建立在共性的基础上,你不能拍完之后大家理解不了,你说那是个性。那你就突破了共性的底线,你的个性就不成立了。

张惠宾:你认为摄影家的发现能力体现在哪?

谭明:在拍某个地方之前,要先了解这个地方的历史和现状,思考怎么去拍,在这个基础上才有可能去发现。

李少白:你的发现就是找到最能表现这个地方特征的那个点。而我跟你不一样,我是发现别人看不出来的那些东西。

张惠宾:你在深层次地“再现”一个地方时,会怎么考虑?比如选择什么器材?采取什么机位?

谭明:比如拍新疆的五彩城,很多人去拍,高、低角度都有。我喜欢用大广角贴近它,这样既能突出它的特点,又有一定的视觉冲击力。每一种器材或镜头都有自己的语言,即它适合表现的题材。这是我多年拍摄风光的体会。

“摄影的本质其实就是光影的变化,以光作画,没有光,影就出不来。”

张惠宾:风光摄影对摄影者自身有什么要求?

谭明:首先得有一定的观赏和观察能力,可以看出与众不同的特点来。其次要有一个好身体,能走得动,能吃得了苦。再者还要不断积累经验,因为要观察气象,了解路线等。最后,还要耐得住寂寞,很多时候出去拍片子一个人一呆就是一天。

张惠宾:你的风光摄影作品和别人不一样的地方在哪里?

谭明:我不介意拍很多人拍过的风光。为什么?因为我拍出来肯定和别人不一样,我一定有自己的想法和新意。我喜欢这种挑战。挑战是奋进的动力,能鞭策自己不断出新。比如拍黑城遗址,我不具备天时地利的拍摄条件,只有一次活动机会,几小时的拍摄时间,但黑城遗址的拍摄在我脑海里酝酿许久。我了解过遗址的来龙去脉,西夏在此修建的黑水城距今已有八百多年历史。行于这寻幽访古之路,感受着大漠戈壁中残存孤城的苍凉与孤寂。如果不对遗址进行保护,过不了多久遗址将完全被沙漠吞噬。那么我就要突出沙漠的形态与质感。我以有较强纹理的沙漠为前景,示意黑城八百年沧桑的风雨历程,在构图上把大部分画面留给沙漠,沙漠的纵向纹理在光线作用下,引导我们的视线上行至画面上部的佛塔。夕阳下,昔日金戈铁马的景象便浮现在我们眼前。

李少白:目前在中国,谭明的风光摄影是最到位的一个。比如挑元阳梯田的片子,挑中那张可能就是他的,挑天山,挑来挑去最后也是他的。当然不是说百分之百,但大部分会是他的。为什么?因为他拍到了那个地方最具代表性的画面。“中国最美的地方”已经成了谭明的名片。如果在巴黎或纽约举办一个“中国最美的地方”摄影展,策展人有一定水平的话,谭明肯定是作品入选最多的摄影师。

张惠宾:也就是说,谭明拍“中国最美的地方”就是在拍中国视觉文化名片?

李少白:对,他拍得到位、典型。第一,他选择最具特征性的东西非常准确;第二,他技术上到位。他不是说去一次就拍成了,他是反反复复去,寻找最佳角度,最好的光线,最合适的器材拍摄完成。他跟我不一样,我是“快乐摄影”,拿个135相机就行了。他一般都要背三脚架。

张惠宾:我认为你们俩的区别在于,少白先生是“立异”,你是“求准”。少白先生从理想到行为方式都是“立异”,就像徐悲鸿说的“独持己见,一意孤行”,始终有内在的力量支撑着自己。而其他摄影家,包括你,也在追求与众不同,但你的行为方式跟他不一样,你是“求准”。你的作品传递的信息和文化特征比较准确、到位,可以作为名片让人接受。同时,你也注入了内在的情感因素,这种情感因素也是在“求准”。

谭明:我认为“立异”也好,“求准”也罢,每一位摄影者都有自己的创作思路,利用摄影手段把各自的情感注入影像,以此抒发内心对大自然的感受。

张惠宾:你觉得风光摄影最难的是什么?

谭明:难在创新。“任何一种艺术,如果它自觉或不自觉地模仿其他艺术的话,那它就是否定了自己作为一种艺术的价值。”(出自本·克莱门茨与大卫·罗森菲尔德合著《摄影构图学》)在风光摄影作品中,似曾相识的画面层出不穷。有时一个原创佳作刚刚浮出水面,成百上千的临摹习作铺天盖地而来。所以还是要从自己的情感体验出发解读景物,不懈努力,反复拍摄,才能拍出原创作品。比如广西南宁德天瀑布,我前前后后去了六七次。前几次拍完回来总觉得有遗憾,这里有欠缺,那里不到位,反复琢磨。

张惠宾:营造一种静谧和深远的意境应该是你拍摄风光作品一个突出的特征;我还看了你拍的一些人像作品,也拍得非常宁静。这是不是你的一个有意的取向?

谭明:这可能跟我的个性有关系,我喜欢安静,不喜欢喧闹的场面。干什么事还是要沉下去,静静地思考,表现的东西才能有那种氛围。

张惠宾:另外我感觉你拍的元阳梯田、长城等,画面里有一种旋律感,是有意而为之吗?

谭明:是的,那是一种线条组合,一种肌理。我拍元阳梯田那张片子用的是超广角,利用光影的变化把整个山包的梯田全部展现出来。拍风光片,韵律感是必不可少的。摄影的本质其实就是光影的变化,以光作画,没有光,影就出不来。

张惠宾:摄影作品生成所经历的物理化学的变化,导致摄影有一个先天的、强大的光影修辞能力,这是其他艺术门类不具备的,比如文学语言是靠后期训练出来的,美术也是。而摄影是只要一张照片拍出来,它就具有这种光影效果。哪怕是自拍,或者让小孩拿相机随便拍,拍出来都是作品。而这种先天的、强大的光影修辞能力,恰恰对摄影师的真正表达构成一种障碍。所以摄影师要有节制、有选择地用好光,这非常重要。

谭明:对,摄影就是用光作画。晚上可以长时间曝光拍星光、月光;阴天可以拍透过云层照射下来的散射光;晴天更可以拍各种光。

“器材和技术对我的拍摄帮助很大,能帮助我完成深层次的‘再现。”

张惠宾:一幅高素质的风光照片是由哪些技术因素决定的?

谭明:首先是准确曝光,每个胶片都有一定的宽容度,要拍摄画面的高光和低光必须在胶片的宽容度之内才能很好地反映出来,如果是彩色片一定要掌握每种胶片的特性。同时把握运用好高素质镜头。当然还要利用技术型相机的偏摆移轴完成你的技术质量和创意。

张惠宾:你个人迷恋摄影器材与技术吗?

谭明:器材和技术对我的拍摄帮助很大,能帮助我完成深层次的“再现”。

张惠宾:相对于纪录类照片抓拍的“快”,“慢”是不是你拍摄风光的特点?

谭明:对,因为拍风光要等待最佳时机。比如拍云雾的变幻,该出来的地方出来了,不该出来的地方没出来,这个时机就要耐心等待。但这个等的过程也要“抓”,等它变得合适了赶紧抓拍下来,因为光线的变化是瞬间的事。

张惠宾:你在拍摄时会如何考虑时间印记,并对画面进行形象化描述?

谭明:风光摄影多以自然为题去构思,去拍摄。师法自然,人化自然。从大自然中提取精华,就要与大自然的名山大川江河湖泊交朋友。它们虽然是景物,但它们都具有生命,具有灵性。要用心去感悟,用情去沟通。

有一次我和李学亮一起驾车去新疆木垒原始胡杨林拍片子,我们到的时候天色已经暗了下来,沉睡千年的胡杨饱经风霜,形态各异,仿佛向人们诉说着久远的过去。据说胡杨寿命三千载:一千年不死,死了一千年不倒,倒了一千年不烂。胡杨的根系非常发达,牢牢扎根大地,与恶劣的环境顽强抗争,把绿色展现在黄沙与蓝天之间。我们在林中穿梭寻找姿态造型最富表现力的胡杨枝干,找到一棵,我仔细选择角度和位置。当我架起机器,天已经黑了,周围静得可怕,只有天上的星星向我们暗示着远古的存在。我决定用星空作背景,以示时间的跨度;又用U2灯将胡杨枝干打亮,充分表现其神态。为了让天空留足够空间给星星,我选用了超广角的47XLmm镜头,速度用T门,曝光六七个小时,终于完成了《斗转星移》的拍摄。

张惠宾:后来你拍风光很少用135相机,更多是选择4×5大画幅座机,这种选择出于什么考虑?你在使用过程中有什么经验可以跟大家分享一下?

谭明:4×5底片是135底片的13倍。它所记录下的内容,影像的细微变化,是小底片无法比拟的。4×5相机是一种技术型相机。所谓技术,就是通过相机的水平和垂直调整,极致地去表现影像的层次和质感。它对景物的描述,有一番独特的语言,称得上人类视觉的进一步延伸。很多人劝我拍8×10,人一辈子留下几张大片子非常有价值。我拍过几次,虽然影像素质更好,但它非常笨重,操作起来不如4×5便捷。4×5相机体积和重量适中,操作相对灵活,适合野外作业。我觉得很多场合4×5就够了,没必要追求8×10大片子。

张惠宾:4×5相机的对焦是不是很有特点?

谭明:4×5相机的偏摆移轴,可以达到一个全面合焦,从脚底到无限远全是清晰的。它不像中画幅135相机,必须在一个点上对焦,其他地方弄不好就跑焦了。当然普通相机的超焦距也可以达到全景深,但不如技术型相机来得彻底。使用4×5相机,拍完之后欣赏片子是一种享受,拍摄过程中的调节操作也是一种享受。

张惠宾:你比较节制,没有一味追求更大画幅。这是你的一种综合考虑和选择。现在摄影器材不断发展升级,这是否意味着拍照更容易了?

谭明:容易不容易是相对的。数码的东西来得快,是容易,但胶片拍摄更细致,有些是数字达不到的。比如用135相机拍接片,用矩阵拍摄方式也能拍出非常大的画幅,而且像素很高,但有一点做不到,就是它的视觉有问题。我在这个地方架4×5机器用的是超广角,你为了达到这个画幅,如果你用标准头接片,那你拍出来的画面在视觉冲击力上肯定是不够的;如果你也用超广角镜头,那片子放大之后细节的东西出不来。

张惠宾:如果用中画幅相机拍呢?

谭明:我现在也用哈苏中画幅,5000万像素,最高8000万像素也用过。它有一个问题是暗部躁点比较大,不如胶片拍出来暗部的细节非常清晰。当然将来相机的数字化发展肯定要超过胶片,但现在还没有达到那种水准。

“拍摄世界遗产,重要的和美的都很重要,两者是一体的,都不能抛开。”

张惠宾:风光摄影是你的一项主要成就,同时你还拍了很多中国的世界遗产,这出于什么考虑?

谭明:风光摄影包括建筑摄影,我拍世界遗产也属于风光摄影。为什么我要拍世界遗产?1992年我为富士代言,他们给了我很多普尔维亚胶片,这种胶片不适合拍风光,适合拍寺庙,拍广告。那胶片不能浪费呀,我就用它们拍寺庙,拍文化遗产。就这样我走上了这条路。那时候有三十多个地方,一个一个拍下来也不容易。后来就把它作为一件事坚持做下来了。

李树峰:拍世界遗产和拍一般风光片的区别在哪里?

谭明:拍摄自然遗产最重要的是把地质构造、地理地貌等特征展现出来。比如武夷山属典型喀斯特地貌,素有“碧水丹山”、“奇秀甲东南”之美誉,要把握这些要素,把特色地貌展现出来,然后再利用光影、云雾等变化去配合,才能拍出一张信息量充足的片子。

李树峰:你是不是光影好就拍,光影不好就不拍?

谭明:有时候确实要等待时机,但等待不是长时间无谓地等。在等的过程中,你可以寻找合适的画面去拍,有时候好的片子就是在不经意间拍到的。

张惠宾:你在拍世界遗产时,它们的文化特征是不是你着重要表现的部分?

谭明:是,毕竟它跟没有任何人为痕迹的纯自然原生态的风光是有区别的。在拍摄世界遗产时,还是要跟它的文化、历史背景相融合。在去某个地方拍摄之前,必须做大量案头工作;在拍摄过程中,还要进一步了解更多信息。

李少白:谭明是把拍摄世界遗产当作一件严肃的事情认真对待,他从几十年前开始拍摄,扎扎实实拍了这么多年。他不像有些人,拍世界遗产是一种策划,一种投机。

张惠宾:进入世界遗产所在地非常困难,尤其一些国宝级的地方常人根本进不去,你一般都是怎么进去拍摄的?

谭明:拍摄世界遗产的最大难度就是限制你拍,到现在我还没有拍到敦煌特窟,其他的除了几个新入选的世界遗产,我基本全拍过了。一般要国家文物局开具信函,有时候还需要相关领导特别批示,你才有可能进去拍摄。

李树峰:我们和“我们的家园:世界遗产项目”总监吉奥夫·斯蒂芬合作过几次,他在谈及世界遗产拍摄时说:“拍重要的和拍美的,是世界遗产拍摄过程中最值得考虑的问题。”我们是否更侧重于拍美的?至于它的认知价值和文化价值,我们考虑得太少。

谭明:上次参加《中国摄影家》杂志举办的“百名中外摄影家看永和”活动,我和吉奥夫交流过,他认为我们拍的世界遗产偏于艺术范畴,更多是为了展现它的美。我觉得拍摄世界遗产,重要的和美的都很重要,既要表述它的文化价值也要展现视觉之美,两者是一体的,都不能抛开。

李树峰:如果我要去拍一个世界遗产,首先研究功课不能少,然后到那儿之后,我要从系统性上考虑,把各个侧面都拍到。你要想通过影像把这个地方交代清楚,不能光是一张美片就完了,你得有纵深,有全景,有中景,有局部,有细节,是全方位,多角度的。这里面有几张是重要性和艺术性俱佳的。这是比较理想的。

李少白:这要看你的拍摄目的是什么。比如我把世界遗产作为一个项目来拍,那就必须考虑它的知识性、学术性。如果我只是作为摄影爱好者,寻找拍摄题材,比如拍长城,我非要拍云海中的长城,这无可厚非,因为第一种拍法毕竟是少数人做的事,多数人没必要这么做。

张惠宾:我比较过国内外摄影师拍摄世界遗产的作品,发现一个最明显的区别就是,国内摄影师在拍摄时基本把人全部排除掉,只拍景观;而国外摄影师是把现实生活中的人,包括游客,尽量纳入到画面里。这种区别是文化原因还是摄影者个人的习惯性取舍?

谭明:我觉得是出发点和要求不一样,有时候编者会提出这样的要求,比如中青社有一次跟法国一家出版社合作出版一本中国画册,他们就要求画面中不能出现人。因为他们想完完全全再现景观,人出现在画面里,可能会在视觉上喧宾夺主。

李树峰:中国摄影师偏爱把人抽离出来,这样更容易营造一种纯净的艺术境界,给人一种崇高的静物美;国外摄影师更愿意把人融进去,片子出来以后会引起观者对于当下现实与历史建筑之间关系的思考。这是两种偏向,都挺好的,确实没有高下之分。

“开弓没有回头箭,我会一步一个脚印地走下去。”

张惠宾:你现在主要拍什么?对未来有什么打算?

谭明:目前还是以拍摄世界遗产为主。既考虑把没拍到的全拍了,也找机会进一步完善拍过的题材。

李树峰:你认为中国的世界遗产摄影还有哪些地方拍得不够好,需要加强?还有哪些地方没有拍,需要补拍?

谭明:有太多地方需要补拍,只是我个人能力有限。目前中国还没有一个部门或单位去做这件事。要做好应是国家行为,整体考虑。国家和地方对申遗投入很大财力,但对拍摄出版一套完整的、有观赏性、有史料性、有收藏价值的画册却不上心。我曾与国家旅游局旅游出版社合作出版过大型礼品画册,出版社尽力给我开绿灯,但能力有限,很多地方只有国家文物局出面协调才有可能拍摄。我也和他们的一个司长谈过此事,但没什么进展。开弓没有回头箭,虽然拍摄不能完全尽兴,但我还是会一步一个脚印地走下去。

李树峰:你认为中国的世界遗产摄影作品价值何在?你的作品出路怎样?

谭明:就目前来看,世遗作品除了出画册、办展览、搞活动之外,作为艺术品收藏也逐渐被人们认同。但它真正的价值还是史料性、文献性和研究价值。我相信世遗作品潜在的价值随着时间的推移会逐渐显现出来。

李树峰:全国影友里很多人拍摄风光,请你给影友一些有益的建议。

谭明:风光摄影是一种表达心境的方式,有自然风光、建筑风光、园林风光等。不论哪类题材,表达方式要与内容相结合。平日里可多看展览多交流,开阔视野,增长阅历,培养独立思考和鉴别欣赏能力。理念的因循守旧是创新的桎梏。在艺术创作的道路上,要不断创新,形成自己的套路及个性。这样作品才会有鲜活的生命力。同时,成功的作品离不开情感的投入,表象的魅力能满足视觉上的一时快感,而真正情感与意念的投入,才能震撼观者的心灵。

责任编辑/段琳琳

谭明简介

1950年11月出生,湖南茶陵人。1969年在内蒙生产建设兵团当战士。1971年调入首钢当工人。1979年调入北京民航局做摄影记者。

1998年拍摄并合作出版《香格里拉》画册。1999年拍摄并合作出版《天山南北》画册。2002年出版个人作品集《中国最美的地方》(2014年再版)。2004年在广东举办“中国最美的地方”摄影展。2005年参与拍摄并合作出版国家旅游局大型礼品画册《世界遗产在中国》,画册后被英国大英博物馆和国家博物馆收藏。2008年出版个人作品集《风光摄影》,同年以主摄影和图片总监身份与中青社和法国出版社合作出版大型礼品画册《中国》。2009年参与大型画册《共和国颂》拍摄并任艺术总监,同年参加“世界遗产在中国”大型摄影展,展出作品被德国法兰克福中心图书馆收藏。

1998-2000年连续三年获得“柯达杯”专业反转片优秀摄影师奖。2001、2002年被日本富士公司聘为“富士专业摄影特使”。2004年获第21届全国摄影艺术展“中国的‘世界遗产最佳摄影艺术奖”。

现为中国摄影家协会会员、世界华人摄影学会会员、北京市摄影家协会会员。