泉台民间宫庙建筑的文化传承与交流

黄明珍

泉州作为台湾汉族同胞的主要祖籍地之一,与台湾一衣带水。两地有着悠久的历史渊源,台湾在设府之前,一直隶属于泉州府。泉台两地之间地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循。

泉台两地渊源

大约从两宋时开始,大陆向台湾移民,但人数甚少。明中叶以后,移居澎湖、台湾者逐渐增多,明崇祯元年(1628年),郑芝龙接受明朝的招抚,适逢闽南大旱,饥民甚众,遂在泉州、漳州招纳灾民数万人,许诺“人给银三两,三人给牛一头”,将这些灾民用海船运到台湾垦荒。至此,大陆居民的迁台活动由分散无组织的民间行为转为由官府组织的有计划地向台湾大量移民。郑成功克荷复台后,清廷为在经济上困死郑氏政权,实行“禁海”“迁界”政策,把各省沿海30里居民一律迁居内地,并禁止船只出海,在沿海地区发兵戍守,使泉州沿海居民流离失所者众多。郑成功在台湾一方面实行军屯,一方面招徕泉州、漳州等地的沿海失业、失地流民,向他们提供优惠的经济政策,鼓励流民到台湾垦荒,使泉州再次出现迁台高潮。康熙、雍正年间,清廷收复台湾,开放海禁,闽台两地实现通航对渡,泉州向台湾的移民出现了第三次高潮。“台湾之人,漳、泉为多,约占十之六七。”(连横:《台湾通史》)1926年台湾人口调查表明:全台湾汉族人口3751600人,祖籍福建者有310余万,占80%,其中,泉州府籍占44.8%。1984年台湾当局公布的台湾省人口数字再次表明,福建籍人仍占台湾人口82.5%,其中44.8%是泉籍移民。

台湾并非一开始就是个“宝岛”,台湾海峡素有“黑水沟”之称:“台湾僻在东南隅,地势最下,其去中州最远……春频旱,秋频潦……又水土多瘴,人民易染疾病。自府治直抵诸罗之半线,气候亦与台邑等。半线以北,山愈深,土愈燥,烟瘴愈厉,人民鲜至。”(蒋毓英:《台湾府志》)东渡台湾的船只在海上航行遇台风或触礁沉没者时有发生。入台者即使顺利到达目的地,也不一定可以生存得下去。气候恶劣、瘴气横溢、瘟疫流行、水土不服、缺医少药等情况严重威胁着移民的生命;与当地原住民发生冲突而身亡者亦不在少数;至台移民又因来源地不同而有地域之分,常为各自的利益发生械斗,因此丧生的又不知有多少。闽南有俗谚“劝君切莫过台湾,台湾恰似鬼门关”,反映出渡台的艰辛路程。早期移民为祈求平安,便随身携带家乡的香火或神像等,一旦平安抵达,皆认为是有赖神明庇佑,在台湾安定之后,就在聚居地建筑庙宇供奉这些神灵。

两地民间信仰与寺庙建筑

台湾民间信仰的神祗绝大多数是明清时期由福建尤其是泉州移民携带入台的。可以说泉州有什么样的庙宇,台湾几乎也有。据台湾当局1994年5月30日的统计资料表明:全台民间信仰的神灵共有300种,其中80%是由福建“分灵”过台的。“分灵”包括“分身”与“分香”两种形式,它贯穿于闽人向台湾移民的始终,不管是产生于福建地方的神祗,如妈祖、保生大帝等,还是观音、关帝等全国性的信仰都是从福建传去的。现列部分由泉州移民传入或建立的宫观寺庙如下:

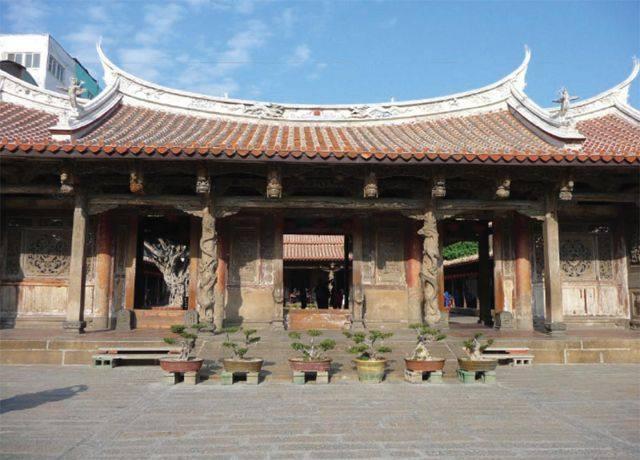

1 龙山寺:龙山寺供奉观世音菩萨,是晋江、南安、惠安三邑籍居民入台后带去的信仰,由晋江安海龙山寺分灵至台。据说,台湾有龙山寺440余座,系由安海龙山寺分香。台湾较为出名的龙山寺有五座,即台南龙山寺、艋胛龙山寺、凤山龙山寺、鹿港龙山寺、淡水龙山寺。台南龙山寺始建于康熙五十四年(1715年),乾隆年间重修;艋胛龙山寺始建于乾隆三年(1738年),此寺为艋胛地区的信仰中心;高雄凤山龙山寺创建于清乾隆年间;鹿港龙山寺始建于明代,清乾隆五十一年(1786年)迁址重建;淡水龙山寺据传初建于清乾隆年间,咸丰八年(1858年)重建。

2 艋胛清水岩:始建于清乾隆五十二年(1787年),奉祀清水祖师陈昭应。为福建安溪移民之主要守护庙。

3 景美集应庙:建于清同治六年(1867年),供奉保仪尊王张巡和保仪大夫许远,俗称虺公。保仪尊王是福建安溪高、張、林三大姓的保护神,这三大姓的安溪人移民至台安顿就绪后,就筹建集应庙供奉保仪尊王。

4 顶泰山岩:始建于清乾隆年问,主要是供奉安溪移民所崇敬的显应祖师,显应祖师为宋代福建永春的得道高僧,传说为乡梓祈雨消灾,圆寂后被尊奉为显应祖师。人们建泰山寺祀之,台北的泰山岩沿用其名。

5 元清观:创于清乾隆二十八年(1763年),由泉州晋江旧温陵七县移民捐建,故前殿悬有“温陵福地”匾。位于彰化,是台湾罕见的以观为名的道教庙宇。

6 南鲲鯓代天府:始建于顺治十八年(1661年),是从泉郡富美宫分香的,主要供奉王爷,为台湾地区的王爷总庙。

7 鹿港凤山寺:始建成于乾隆四十五年(1780年),供奉广泽尊王。由南安分香而至。“南安之有郭圣王,自闽通文中始也。溯其生而神异,十岁时蜕化于郭山;其后灭汤贼、逐岛倭、驱吕寇、救火皇宫,着灵于有宋。是以朝廷敕建‘威镇庙,累封‘广泽尊王……由是奉香火以东渡,塑神像于鹿溪,降乩治病,起死回生。”(刘枝万:《台湾中部碑文集成》)

闽南人迁居台湾后,为了寄托对故土的思念之情,往往以籍贯或故乡地名来命名所移居的村镇,亦在新居村落建筑与祖居地相同式样的房屋。连其所建的寺庙名称和建筑格式也均类同于祖居地。

两地的建筑文化传承与交流

泉台两地在民间信仰方面、宫观寺庙的建筑名称、建筑形式等方面大多一致。台湾寺庙宫观的修筑过程中,处处可见泉州的影子。台湾早期建筑中的木、石、泥水工匠,大多数是从福建闽南,特别是泉州、漳州延聘至台施工的。更有甚者,建筑材料也常从福建泉州运至台湾。

一、建筑工匠

一栋建筑物一般由大木匠师、小木匠、石匠、泥水匠、彩绘、剪粘等几种工匠师来完成其营建工作。

1 大木匠师

大木匠师在闽南传统建筑中既是创作者,又是营建者,是整栋建筑的领头人、总设计师和工程师。建筑过程中是以大木匠师为主来规定该建筑构造的统一尺寸。早期台湾最出名的大木匠师是来自福建省泉州府惠安县崇武溪底乡,时称溪底派,溪底派最为人熟知的是王益顺。王益顺的先祖因曾修建泉州开元寺,成为福建最出名的木匠帮。1919年受邀到台参与台北龙山寺改筑,此后他停留在台湾的时间长达十年,对台湾的寺庙建筑深具影响力。现在寺庙常见的螺旋形藻井及纵横交叉的“网目斗拱”、轿顶式的钟鼓楼、龙柱上端出现希腊或罗马式柱头及其他一些特殊技巧如台北孔庙的大成殿使用斜拱,新竹都城隍庙采用减柱法等,都是王益顺首创或首次引入台湾,他所创作的这些建筑技巧为台湾近代寺庙建筑文化的新里程碑。据台湾学者李乾朗调查,王益顺在台多年,且带去许多溪底派工匠,较为出名的有王妈带、王火艾、王树发、王锦木等人,他们主持或参与了南鲲鲥代天府、台北龙山寺、嘉义城隍庙、土库顺天宫、苑里妈祖庙、大甲妈祖庙、三寮弯王爷庙、艋胛龙山寺过水亭、西螺妈祖庙等台湾著名寺庙宫观的修筑或局部修建工作。

2 石匠

福建泉州惠安以石匠著称,明代开始崇武就出现许多有名的石匠,其中以五峰地区蒋姓石匠师最负盛名。清末民初,惠安工匠蒋金辉等人承揽台北万华龙山寺的建筑工程,其建筑之精密,结构之精细,雕刻之精美,在台湾引起极大轰动。当时台湾各地的寺庙庵堂和大户豪宅建筑都专聘惠安崇武五峰的蒋姓工匠主持,以致流传着“无蒋不成场”的说法。其所雕刻文武人物,表情生动,面孔有一明显特征,脸部上窄下宽,即额小而颊宽,四肢关节处理细致,姿态栩栩如生,特别是反映戏剧身段之特色,显现了匠师对中国戏剧动作之体会程度甚高,且拿捏奇准,令人称绝。台湾鹿港天后宫与台北龙山寺为其代表作。

3 泥水、彩绘匠师

泉州泥水匠师在台湾比较有名的主要有:安溪廖伍,1912年台湾北港朝天宫大修时,任泥水匠师,另丰原妈祖庙泥水也是出自其手。晋江人苏阳水、同安人柯训、泉州周老全、泉州洪宝珍等人亦有不少佳作,至今仍为台湾建筑人士津津乐道。

建造于乾隆五十二年(1787年)的台中县沙鹿镇青山宫、咸丰六年(1856年)的台北艋胛青山宫,均是依泉州惠安青山宫而建,木、泥、石工匠均是从惠安过去的,泥水匠师主要出自惠安官住地区。其建筑、石木雕刻和泥塑彩绘艺术,无不深深烙下祖地惠安青山宫的印迹。《台湾古迹全集》称艋胛青山宫“其雕梁画栋,工艺之精,犹在龙山寺之上。今台北市诸多古庙,此为硕果仅存者”。

二、建筑材料

泉州有丰富的花岗岩资源,盛产青草石、白石、砻石、普石等石料,是上等的建筑和工艺雕刻材料。这也铸就了泉州丰富的石雕建筑文化和雕刻技艺,成就了一批活跃在各地的石匠,其中以惠安石雕工匠最为突出。清朝时期,台湾多数建筑使用的材料是到福建采购后,再用船运至台湾的,有“泉州买石、漳州买砖、福州买木”之说。查阅《重修台郡各建筑图说》,发现明清时期台湾的建筑常有从泉州运去石料加工的现象:“元枢周览庙学形势,艮位奎阁既已杰然高峙,巽方亦应酌建坊表,以资镇应。台地并无石山可取石料,石工亦未睹坊制。兹于泉郡采取巨石,精择良匠刻凿石坊,制度颇称精备;自泉运厦,由海艘配载至台,建于学之巽方,以壮规制。”“查台郡风神庙,在西门外。凡自鹿耳门抵郡登陆及驾小艇赴鹿口配船往厦,皆必取道于此:盖往来台、厦之要津也……再,向来未建马头,登舟上岸,甚苦不便。此地为进郡要路,宜宏规制,以壮观瞻。乃自泉郡购造石坊,运载来台,建于马头之上……”“查台属安平地方为协营驻兵重地……元枢随捐备工价、运费,饬匠于漳、泉等处购办石料,分船运载到台。”

台湾的寺庙宫观在建筑过程中,常见从泉州运送而至的建筑材料,如艋胛龙山寺石材多用泉州白石与青草石,其豪华壮丽,为全市各寺庙之冠;南鲲鯓代天府石雕均为泉州蒋氏匠师所雕,为代天府建筑艺术表现之重点;鹿港天后宫现貌为1922年由王益顺所设计建造,石材多来自泉州,由泉州惠安蒋馨担任石雕主匠,其所雕刻的作品雕工精湛、刻画入微,展现了寺庙雕刻艺术的最高成就;南瑶宫1923年改建时,工匠聘自泉州惠安,石匠为泉州的蒋馨,石料为从泉州运至的白石与青草石,庙旁仍存一座石碑记载蒋氏承包打石工程情况。

鹿港龙山寺由安海龙山寺肇善禅师于南明永历七年(1653年)创建,寺庙式样依照安海龙山寺图样建造,所用木料、砖石也大多由晋江运去,并且特地聘请晋江石雕名师到台湾雕刻了一对石狮。而大殿挂的张瑞图书的“通身手眼”匾額也是从安海龙山寺复制去的。20世纪末,鹿港龙山寺重修时,发现有“泉城阮协兴号”印记的胭脂砖。阮协兴号是清末民初泉州城西著名的瓦窑厂,泉州地区大部分的建筑所需要的砖瓦料皆从此出。鹿港龙山寺发现的胭脂砖证明该寺在清代重修时,所用的红砖是从泉州输送过去的。根据建筑工程师和老工人的经验,泉州砖瓦耐腐蚀能力很强,明清时期台湾地区移民建筑多以红砖为主要建材。

三、建筑资金

台湾寺庙的倡建、捐建,多由泉州人发起,如:鹿港龙山寺随着鹿港城市经济的发展,香火越来越兴旺,原来的寺庙愈显狭小,乾隆五十一年(1786年),“孝廉林君廷璋暨八郊率众修鹿港之龙山寺……都阃府陈君邦光始偕其郡人改建今地;林君祖振嵩、许君乐三实经营之。厥后林君封翁文浚鸠庀缮完……”由道光十一年的《重修龙山寺碑记》可知,鹿港龙山寺的迁址重建是由泉州的武官都阃府陈邦光倡议、八郊士绅响应捐资迁建。日茂行的创办人——泉州林振嵩、其子文浚、其孙林廷璋皆参与捐资修建,并载有泉、厦商船捐题缘金,载运砖石等事。

鹿港天后宫(又名旧祖宫或圣母宫),创建于清初,雍正三年(1725年),施世榜献地迁建。嘉庆十九年(1814年),庙宇倾颓,泉、厦等八郊及地方士绅、船户、铺户相继响应,捐资准备重修。自嘉庆十九年九月开工,嘉庆二十年三月完工,嘉庆二十一年地方士绅将此次重修的缘由始末,镌刻《重修鹿溪圣母宫碑记》,碑中记载“顾自创建迄今,百有余年;榱题砖垩,不无剥落。于是泉、厦各郊相聚而咨,以为庙貌未肃,妥侑无方,非所以为崇奉也。其筹所以新之议既成,自两郊以及船户、铺户无不竭力捐资。盖鼓舞乐输者,遍士庶焉。维时掌鸠材督工之事者,职员林文浚、太学生施士榜;而收银理账,则泉郊金长顺、厦郊金振顺……”鹿港天后宫,乾隆五十二年(1787年)由大学士福康安兴建,此庙为乾隆皇帝所敕建,是清朝官方所祭祀的庙宇。为分辨这两座妈祖庙宇,鹿港圣母宫被鹿港人称为“旧祖宫”,官建妈祖庙则称为“新祖宫”。道光十四年(1834年),新祖宫重修,在重修中,泉州商户、渔户、船户捐资不少,《重修天后宫碑记》中载:“有天后新宫焉。叻于乾隆丁未岁,为公中堂福请帑营建,迄今已垂五十年。前以廊庑未张,有汪公楠来莅斯土,偕乡绅林君文浚增饰之;制遂以备,貌复以新。月异岁迁,地滨于海,氛气易侵;曾几何时,又觉粉垩漫漶、瓦瓴参差,观者咸欹倾是叹。入台的泉州人,在当地站稳脚跟后,对台湾宫庙建筑的修建倾注了极大的热情,出钱出力不遗余力。众人拾柴火焰高,正是在泉州、台湾两地人民的热心张罗下,不少至今闻名于闽台两地的寺庙宫观才得以修筑成功,并流传于世。

——泉州宋船