汉阳陵帝陵外藏坑遗址温度变化规律及预报模型

姚雪 赵凡 孙满利

内容摘要:在对汉阳陵帝陵外藏坑遗址博物馆进行长期环境监测中,对遗址的空气温度和土体温度的变化规律进行探讨,得出该遗址土体温度的预报模型,并验证其可用性。研究结果表明,全封闭式土遗址博物馆的土体温度和空气温度之间存在一次线性函数关系,土体温度预报模型的建立拓宽了遗址本体环境监测的范围。

关键词:空气温度;土体温度;变化规律;预报模型

中图分类号:K854.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2014)06-0069-06

1. 前言

位于陕西咸阳的汉阳陵帝陵外藏坑遗址是我国第一座全封闭式土遗址博物馆[1-5],该馆全封闭式的展陈模式将遗址保护区和参观游览区隔离开,避免了游人与遗址的直接接触,全地下式建筑也减轻了环境因素导致的遗址破坏[6-7][3]。然而温度、湿度、光辐射、空气污染物、微生物及昆虫活动等因素仍然在潜移默化中破坏着文物[8-16]。在这类因素作用下,文物材料不断地发生老化变质,并逐渐走向消失,从而造成对文物使用寿命的严重威胁。根据郭宏在《文物保护环境概述》中的论述:“遗址文物的破坏通常是多个因素同时作用的后果,其中最基本最常发生作用的是文物所在环境的空气温湿度,它们是决定一切物理、化学、生物作用的两个基本条件。”[16]因此,本文以空气温度和土体温度为研究对象,对汉阳陵帝陵外藏坑的温度变化规律进行初步探究。

目前已有学者对汉阳陵帝陵外藏坑遗址的环境进行过长期追踪及相关分析,研究主要集中在遗址的热湿环境和病害成因方面。杨雅媚、曹军曦认为汉阳陵外葬坑文物酥碱、风化的主要原因是大气污染物及降尘通过空气交换进入外葬坑,与土壤中的化学成分发生缓慢反应[17];王静、闫增峰通过追踪评价该遗址的热湿环境,对外藏坑遗址的建筑节能性进行评估,讨论了遗址保护展厅存在的缺陷[6-7];王觅通过对遗址的热湿环境和顶面围护结构的热工性能进行分析,提出解决外藏坑顶面结露的技术措施[18];王永进、马涛等人通过离子色谱测定得出土体表面泛白为可溶盐富集迁移产物[19];李莹莹通过示踪气体衰减法定量证明了外藏坑围护结构并非完全密闭,存在气体交换[20]。

综上所述,目前对汉阳陵帝陵外藏坑展陈环境方面的研究,主要成果有:1.初步了解了外藏坑遗址的热湿环境规律,分析了该遗址博物馆建筑上的不足;2.对外藏坑全地下式封闭博物馆的建筑节能和热工性能进行了评估,提出了改进意见;3.证明了外藏坑遗址并非完全密闭,得出气体渗透速率。前期的研究为研究外藏坑遗址温度规律提供了一定基础,但仍存在以下不足:1.温度规律研究主要针对外藏坑内空气温度,并未对遗址本体的温度变化规律研究;2.缺少对遗址本体和遗址空气温度的对比分析研究,对二者间的相互关系仍不明确。本文将针对以上不足,研究全封闭式条件下室内土遗址的空气温度和土体温度一个完整周期年的变化规律,通过对空气温度和土体温度进行相关分析,得出该展陈模式下土体温度的一般预报模型,通过空气温度即可算得土体内部温度,为进一步研究该模式下土遗址的劣化机理提供数据支持。

2. 监测点布设

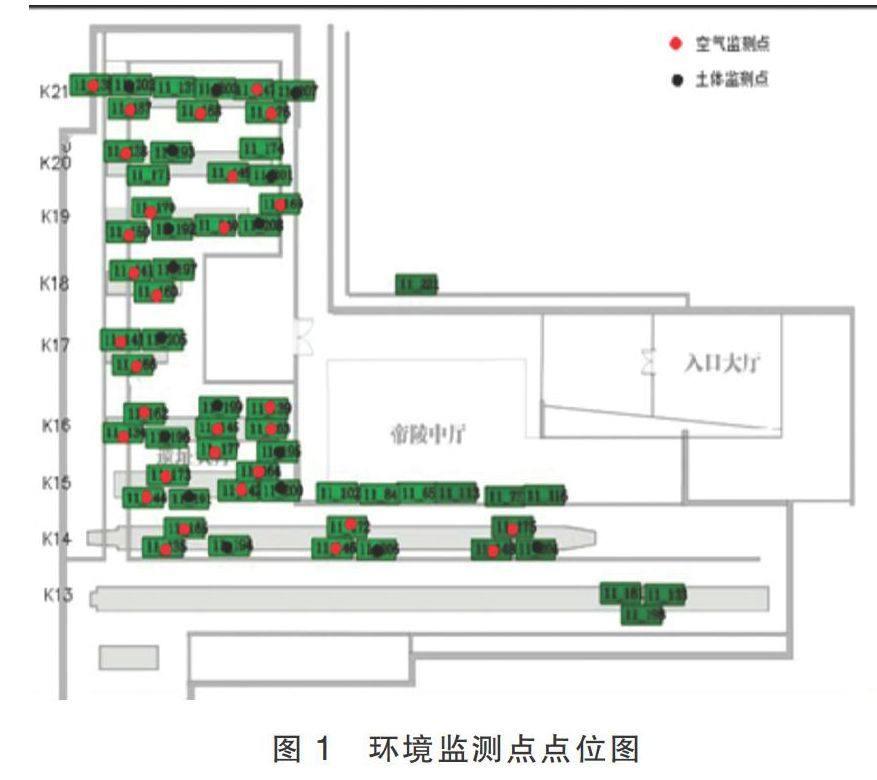

根据监测位置不同,监测点分两种,第一种点设置在每个外藏坑内土体表面,主要监测外藏坑空气中温度的变化情况;第二种点设置在外藏坑底部土体内10-15cm左右,监测土体内部温度的变化情况,具体点位见图1。

3. 温度的时间变化规律

环境监测自2011年6月起,研究时间为2011年6月—2012年5月,数据传输时间间隔为10min,监测周期1d。分别选取K13、K14、K17、K21的温度监测点反映遗址的温度变化。根据前期研究,室内环境相比大气环境具有一定的滞后性,滞后期约为1个月。现选取2011年8月、11月,2012年2月、5月代表一年中的夏、秋、冬、春季的变化。

3.1 空气温度的时间变化规律

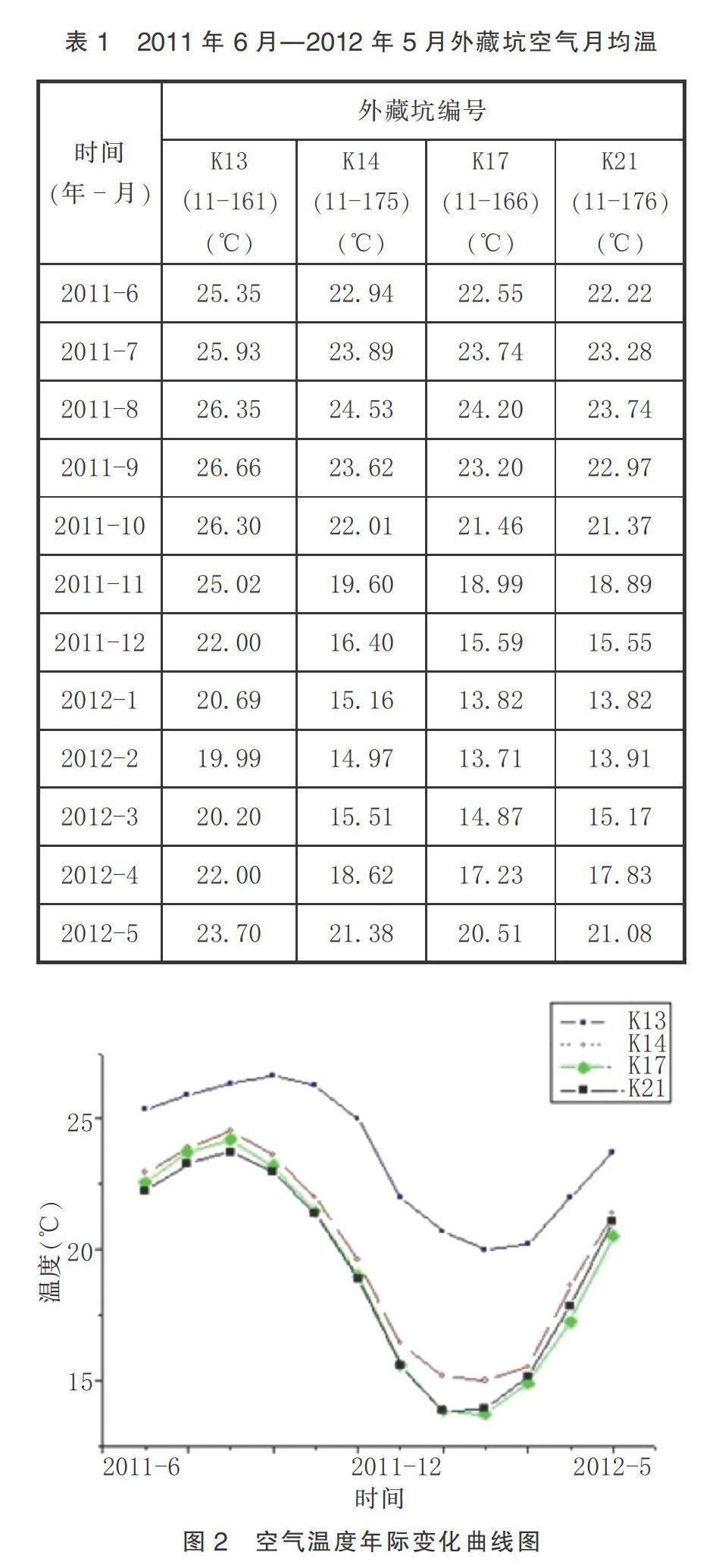

表1为2011年6月—2012年5月各外藏坑的月均温。根据表1制作各外藏坑年际变化图,见图2。

由图2可以看出展厅内两个区域外藏坑大气温度季节性变化规律一致。以K14为代表的二区,在一年中遗址气温的最大值出现在8月,最高温约为24℃,进入9月份后,随着外界气温转凉,遗址内气温也随之下降,至次年1月遗址内气温达到全年最低值约13℃,2月份之后气温逐渐回暖,至次年5月气温升至22℃。K13所处的一区气温变化趋势规律和K14-K17所处的二区一致,但数值略高2.5—3℃且存在一个月的滞后期,这是由于它所处的一区相对于二区较小,小型封闭式展示区域环境稳定性差,调节能力弱,狭小的空间使得遗址内空气与外界空气的交换速率降低,应对外界环境变化的能力滞后。综上,根据气温年际变化图可知遗址内空气温度季节性变化明显,温差明显,年度气温变化值约为10℃。季节性温差是导致遗址缓慢风化的原因之一。

3.2 土体温度的时间变化规律

通过对土体内部温度的日监测数据和月监测数据进行整理对比发现,土体内部温度的日变化小于0.05℃,月变化小于0.3℃,在研究土体内部温度变化规律时,以月均温代表当月土体温度进行年际变化规律的总结。表2是对K13、K14、K17、K21自2011年6月至2012年5月土体内部温度数据的整理。图3为土体温度年际变化曲线图。

由图3可知,各外藏坑遗址土体内部温度变化趋势一致,除K21的6月、7月气温点出现差异外,其余各点规律性较强。以K14为例,土体内部温度最高值出现在9月,最高温约为22℃,10月份后气温逐渐下降,月降幅均为2℃,至次年2月土体温度达到全年最低值为11℃,3月份后随着外界气温回暖,土体内部温度逐渐上升,升幅稳定,月升温约2℃,至6月气温基本稳定。土体内部温度由南至北具有一定的滞后性,土体内部温度变化幅度较平均,响应外界环境变化的能力相当;由于土的比热容大于空气比热容,因此,土体内部温度变化幅度比外藏坑内气温变化幅度小,且使得土体响应外界环境变化时出现滞后效应,滞后期约为1个月,全年温差为10℃。K21出现偏差较大点考虑为该处监测点数据传输出现问题。

4. 预报模型的建立及验证

遗址区处于相对封闭的环境,从图2和图3可以看出遗址空气温度与土体温度年际变化规律,二者关联性非常强,因此,选取K13和K17分别代表遗址内部的一区和二区,研究空气温度与土体温度间的关联性。表3为2011年6月至2012年5月遗址展示区气温与土体温度的月均值。图4、5分别为K13和K17的土温—空气温度对比图。

从图4、5中可以看出,温度随时间的变化呈正弦函数,同一外藏坑的气温与土温年际变化规律一致,相关性强。在6、7、8三个月土温随着气温的升高而升高,逐渐达到全年温度的最大值,即正弦函数的顶点,9月之后随着外界大气环境转凉,土温随空气温度的下降而下降,至次年2月时,气温与土温均降至全年温度的最低点,3月进入春天后,土温又随着气温的升高而升高,直至进入下一个循环。将2011年6月至2012年5月的月均气温、土温进行线性拟合得到图6、图7。

K13土体温度预报方程

Y=-0.19086+0.80133x (1)

式(1)中y为土体温度,x为空气温度。从图中可以看出,土温随气温变化呈现良好的线性关系,拟合曲线为一次增函数,这表明土温随气温的升高而升高。

现采用2012年6月至12月的监测数据来对土体温度预报模型进行模型验证及推广。表4为K13在2012年6月至2012年12月的模型验证。

通过表4的验证,可以看出式(1)的绝对误差最大为1.1,最小为0.58,相对误差最大为5.6%,最小为3.5%,证明此模型适用于该处遗址的土温预报。

K17土体温度预报方程

Y=-0.99089+0.90628x (2)

式(2)中y为土体温度,x为空气温度。从图中可以看出,土温随气温变化呈现良好的线性关系,拟合曲线为一次增函数,这表明土温随气温的升高而升高。

现采用2012年6月至12月的监测数据来对土体温度预报模型进行模型验证及推广。表5为K13在2012年6月至2012年12月的模型验证。

通过表5的验证,可以看出式(2)的绝对误差最大为1.51,最小为0.41,相对误差最大为8.28%,最小为2.5%,证明此模型适用于该处遗址的土温预报。

式(1)式(2)中,K17的斜率大于K13的斜率,这说明K17土体温度较K13更容易受空气温度影响,K13由于所处空间相对狭小独立,空气流通不畅,因此温度变化较缓慢,而K17所处的二区空间大起架高,空气流通较快,土体温度对气温变化的响应较快,因此K17所处的二区环境相对于一区可调控性较强。

5. 结论

通过对汉阳陵帝陵外藏坑遗址空气温度和土体温度进行一个完整周期年的监测,得出全封闭式土遗址博物馆温度变化的一般规律如下:

1.全封闭式土遗址博物馆的空气温度和土体温度呈现明显的季节性变化规律。空气温度于每年8月、9月达到全年最高值,约为24-27℃,10月后气温逐渐降低,至次年1月和2月温度达到全年最低值约为13℃,3月后气温逐渐回暖,至5月气温增至22℃。土体温度变化趋势与空气温度一致,但存在一个月的滞后期。由于全地下式建筑良好的隔热性和玻璃廊道的隔离,遗址内部空气温度和土体温度温差较小,年较差均为10℃。

2.土体内部温度和空气温度存在一次线性关系,数据验证误差较小,适用于该遗址的土体温度预报。土体温度预报模型的建立扩大了土体温度的获取范围,可以通过空气温度计算得出土体温度,避免了传统钻孔埋点获取土体温度对遗址造成的破坏。

参考文献:

[1]张怡.地下土遗址博物馆设计研究[D].西安:西安建筑科技大学,2011.

[2]张平,陈志龙,李居西.汉阳陵帝陵遗址保护与地下空间开发利用[J].建筑学报,2006(2):70-72.

[3]刘克成,肖莉.汉阳陵帝陵外藏坑保护展示厅[J].建筑学报,2006(7):68-70.

[4]张平,陈志龙,李居西.汉阳陵帝陵地下遗址博物馆建筑设计探析[J].工业建筑,2008(7):120-123.

[5]徐进,戴煜轩.浅析汉阳陵地下遗址博物馆展示设计[J].美术教育研究,2011(8):132-133.

[6]王静.汉阳陵博物馆建筑节能研究[D].西安:西安建筑科技大学,2010.

[7]王静,闫增峰,孙立新.土遗址博物馆室内热湿环境测试与分析[J].建筑科学,2010,26(8):27-31.

[8]周双林.土遗址防风化保护概况[J].中原文物,2003(6):78-83.

[9]刘林学,张宗仁,等.古文化遗址风化机理及其保护的初步研究[J].文博,1988(6):71-75.

[10]贾文熙.土质史物的风化机理与保护刍议[C]//文物养护与复制适用技术.西安:陕西旅游出版社,1997.

[11]张志军.秦兵马俑文物保护研究[M].西安:陕西人民教育出版社,1998:104-106.

[12]秦俑坑土遗址保护课题组.秦俑坑土遗址的研究与保护[C]//秦始皇兵马俑博物馆.秦俑学研究.西安:陕西人民教育出版社,1996:1388-1403.

[13]严淑梅,李华,周铁.秦俑三号坑地衣的初步治理与探讨[J].文博,2002(3):59-63.

[14]张光辉.土遗址加固保护研究[D].西安:西安建筑科技大学,2006.

[15]孙博,周仲华,等.温度在夯土建筑遗址风化中的作用[J].敦煌研究,2009(6):66-70.

[16]郭宏.文物保护环境概论[M].北京:科学出版社,2001.

[17]杨雅媚,曹军骥,等.汉阳陵地下博物馆土壤、大气及风化壳的理化特征[J].中国粉体技术,2009,15(2):38-45.

[18]王觅,闫增峰.汉阳陵地下博物馆防结露技术研究[C]//中国建筑学会建筑物理分会,等.2008年第十届全国建筑物理学术会议论文集.广州:华南理工大学出版社,2008:335-339.

[19]王永进,马涛,阎敏,王翀,纪娟,柏柯.汉阳陵地下博物馆遗址表面白色物质分析研究[J].文物保护与考古科学,2011(4):59-63.

[20]李莹莹,曹军骥,李库.示踪气体浓度衰减法定量评价汉阳陵地下遗址厅的空气渗漏[J].中国粉体技术,2010,

16(1):93-96.