敦煌隋代壁画技法探析

关晋文

内容摘要:本文从四个方面探讨了敦煌石窟中的隋代壁画技法:1.隋代壁画位置格局是因内容而有等次之分,随观众视线移动排列;2.横长条幅,上下分栏、左右并列是隋代壁画构图的主要样式,以佛、殿堂建筑为中心的经变画构图正在形成;3.西域遗风与中原新风在融合中创造出新的人物样式;4.敷色逐渐转向以华丽明快的色彩描绘现实景物,线描随物象造型而变化。

关键词:敦煌;莫高窟;隋代壁画;绘制技法

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2014)06-0017-08

关于敦煌莫高窟隋代壁画的研究,前有李其琼先生《隋代的莫高窟艺术》[1]、段文杰先生《融合中西成一家——莫高窟隋代壁画研究》[2]、贺世哲先生《敦煌壁画中的法华经变》[3]等研究成果。在诸位先生研究的启迪下,笔者拟从壁画技法方面进行探讨,不当之处,恳请大家批评指正。

一 窟型与壁画布局

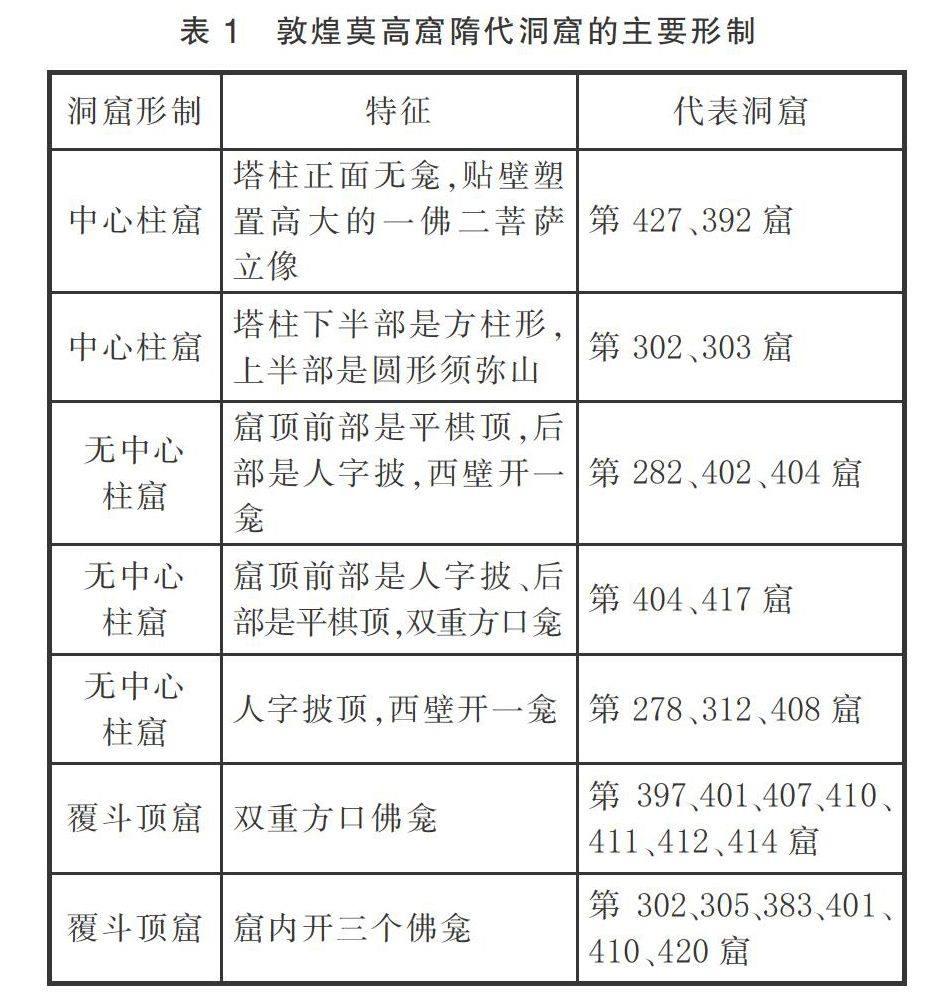

敦煌莫高窟隋代洞窟营建之初就显示出新的生机,洞窟形制与壁画都开始展露新的变化,具体表现为洞窟形制由北朝中心柱窟窟形在消失过程中异化出各种窟形,往昔的禅窟、中心柱窟等较为单一的形制演变为以中心柱窟、覆斗顶窟为基础的十余种形制(表1),同时,壁画也出现了多种新内容。

与前代洞窟相比,隋代洞窟最大的变化是佛龛:一是佛龛的位置提高,二是出现了双重方口佛龛,三是有的洞窟内开三个龛。佛龛高了,礼佛者必须抬头仰视佛龛内的佛像,进一步增强了佛像的庄严感。双重方口佛龛的出现是因为龛内的塑像增多了,一个佛龛内有塑五尊或七尊乃至更多的,如第412窟龛内塑了一坐佛、十弟子(其中龛外侧二弟子为清塑)、二菩萨。要容纳如此众多的塑像,北朝的浅圆拱式佛龛已不能适应,如果增加佛龛的深度,又无法展现佛、菩萨的尊容,而双重方口佛龛进深两重,龛口宽阔,足以塑置多尊塑像,礼佛者可看到整铺塑像的全貌,这是隋代洞窟佛龛的一大重要特征。窟内三壁开龛则是增加塑像的另一种形式。如果联系到另一些在窟内左右壁塑立高大的一佛二菩萨像的洞窟,例如第427、392、412、292、244窟,我们就可以发现隋代是非常重视塑造佛像的,其意在于用雕塑说法像取代壁画说法图。这种高大的一佛二菩萨形式的出现,是受麦积山石窟等中原石窟雕塑形式的影响。窟内增设佛龛或贴壁立像,无论是在空间环境还是视觉方面,都会增加礼佛者对佛像的敬畏感,这是隋代窟龛的另一特点。

隋代洞窟内的壁画分布位置也如同前代有次第之分,是洞窟的营造者考虑到礼佛者进入洞窟后巡礼视线的游移而布置的。进入窟内,礼佛者首先正视洞窟最主要的部分——正壁的佛龛塑像,其次是环顾左右两侧壁,最后仰视窟顶。隋代洞窟的壁画主要内容有佛说法图、经变画、故事画等,布局上总体仍沿袭了北朝的模式:正壁佛龛两侧画菩萨与弟子——这是佛龛塑像总体的延伸;左右两侧壁中央画佛说法图、四周画千佛,上端画天宫伎乐或飞天,下部画供养人或装饰性的三角垂帐。说法图是供礼佛者膜拜的偶像画,在窟内与正壁佛龛塑像有着同等的尊位。画在左右壁中央的佛说法图,与正壁佛龛塑像共同组成了窟内三铺佛说法像分布的总格局。另外,在有三个佛龛的洞窟(如第302、305窟),佛龛外两侧也画有佛说法图,整个壁面形成以佛龛塑像为中心、左右布置说法图的格局。此外,还有通壁画一铺说法图(如第276窟)、两铺说法图(如第394窟)、六铺说法图(如第314窟)的情况,第244窟则是在四壁画了27铺说法图,第390窟更是画了117铺说法图。这些说法图的布局已超出了前文所述的依尊位布置佛说法图的范畴,是由其窟内的整体表现内容而决定布局的。

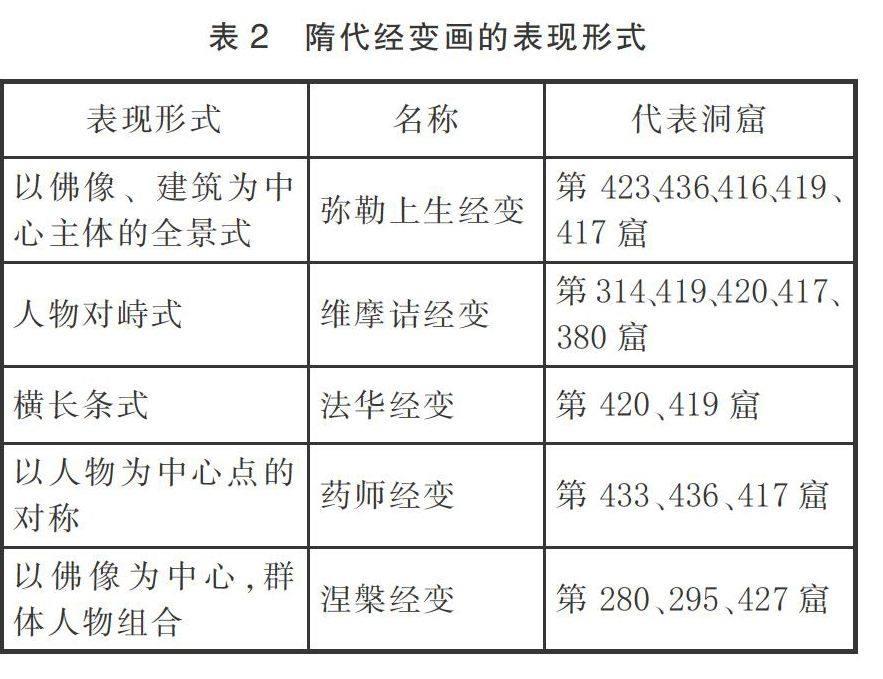

经变画是依据佛经而绘,图解经义以及表现佛国圣境的图像形式,隋代的经变画表现形式呈多样化(表2)。

隋代的经变画多集中分布在窟顶人字披两披、覆斗形洞窟窟顶四披上。这些壁面的布局,尊位仅次于主体佛说法图。

总体而言,敦煌莫高窟隋代洞窟的壁画布局隐含着与礼佛者的心理呼应关系。礼佛者入窟定睛瞻仰佛龛内的塑像,随后环视左右壁的说法图及千佛。通过观想佛龛内的塑像与说法图,礼佛者感受到佛的慈悲;继而仰望窟顶,经变图幻化出佛国圣境的种种美好;再转身回顾,佛的前生今世给礼佛人以教化。至此,佛国世界的因果依次完整传达给了礼拜者。

二 壁画构图

莫高窟的隋代壁画内容大致可归为六类:佛说法图、故事画、经变画、供养人、民族神话题材及装饰图案。本文根据研究重点,主要对其中的说法图、故事画、经变画分别进行构图方面的分析。

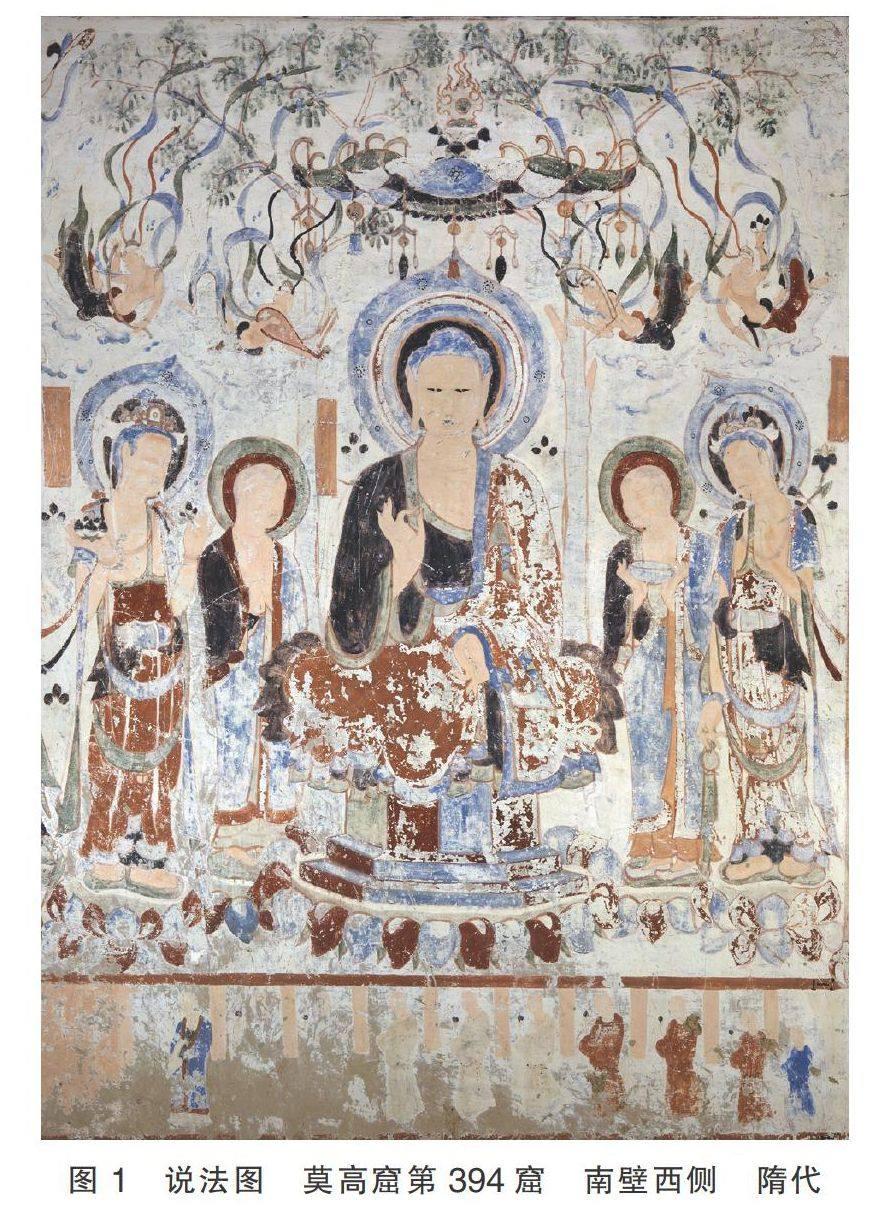

说法图的构图与龛内的塑像一样,主尊佛像居中,形体高大,左右侍立着菩萨、弟子、护法,形成对称之势。这种对称式构图是佛教绘画的基本样式,源自于印度。稳定、庄严的对称式构图在敦煌莫高窟壁画中延续了千年,不过各时代的画面场景所显示的意境却有所不同。北朝的说法图的显著特征是“满”:佛像顶天立地,头光、背光、华盖、树冠布满了整个画面。似乎佛像越大、构图越满,越能显示佛的神圣。隋代的佛说法图特征是“宽松”,佛像等的体量变小了,位置下移;佛像两侧只画一身或两身胁侍菩萨,全身亮相互不遮挡,不作上下分层格式;佛像不再画象征身放金光的大背光,或者转换成为一架折叠式的小屏风;上部空间较大,布置有华盖、宝树、飞天。华盖可见仰俯两面,装饰华丽;宝树的树干、树冠、枝桠无一遗缺;飞天小巧玲珑,撒香花、奏音乐。说法图发展到了隋代,开始展现美轮美奂、宛若仙境般的佛国景象(图1),这种画样来自中原,与河北曲阳一带所出北朝石雕造像属同一风格。

故事画即描绘佛经所说的释迦前生、后世及悟道成佛后教化众生的种种事迹。隋代壁画中故事画的表现形式也呈多样化(表3)。

莫高窟的北周及隋时期是故事画绘制的全盛期,所表现的故事画内容丰富,情节连贯紧密,绘制精致。隋代故事画的主题以释迦本生故事为主,内容有快目王施眼、月光王施头、萨埵那舍身饲虎、须达拏施象等十多种。其表现形式一是横条长幅,这种横长并列人物、山水画、上下多栏分布的画面是汉画的传统形式。第二种形式是单一情节集中并列在同一横长条幅画面上,构图简略,第302窟的尸毗王本生等与北凉第275窟的故事画布局基本相同。这几幅故事画的画面构成浑然一壁而不可分割。相比前代,隋代的故事画情节的横列次序略有变化,各情节之间添加了林木、山石,给人以清新且有人间气象之感。乘象入胎、夜半逾城是隋代表现佛传的主要内容,这两个独立情节相组合,突显了释迦一生中最关键、最重要的两大事件。画面具体表现为乘白象者皆为菩萨装,前有飞天引导,后有伎乐伴奏;有的象牙上还出现莲花伎乐。乘白马者皆为俗装男性,一手执扇,马蹄下有四童子飞天承托。这种样式明显受到云冈石窟北魏第5窟附一号窟、第35窟、第45窟的影响。莫高窟最早的乘象入胎、夜半逾城出现在北魏晚期的第431窟,乘白象者是一裸上身的仙人,头顶有双龙伞盖;乘白马者是一裸上身菩萨装人物,头戴汉式小冠,头顶张伞盖。第431窟的这种表现形式,是以神仙观念创作的佛画。人物造形、装束则全是汉画风韵。不知何原因,在此后的五六十年间,莫高窟再也没有见到乘象入胎、夜半逾城这一题材,直到隋代后期才又出现(第278、383、397窟),但画面构成不是沿袭第431窟,而是效仿了中原佛像雕刻。

多情节连续表现一个故事以须达拏太子本生最为典型,莫高窟最早的见于北周第428窟,画面分上、中、下三栏,整个故事自上栏左端起始呈“之”字形连续至下栏右端结束。整幅壁画构图以人物为主,以山峦作为分隔情节的配景。每栏下端均布有一带山峦,如同舞台前沿的护栏,可视为图中的“近景”,同时也是与下栏的间隔线,故事情节就在连绵的山峦中展开。这幅故事画绘技粗放,当属河西地域佛画之风。隋代第423、419、427等三个洞窟也画有须达拏太子本生,但画面构图与第428窟全然不同。第423窟的须达拏太子本生画在窟顶人字披,构图不划界分栏,虽然如同第428窟以群山围绕间隔每一情节,但故事发展走向却是横长条形式,从左至右,转折下方,再从右向左。全图的23个情节,分别画在被18座群山环绕的圆圈内。图的中下部有一座被群山围绕的大城池,这是天人所化供太子旅途休息之所。这座城既是故事发展的转折点,也是画面的中心所在,它把故事分割为前后两段:城右部表现太子种种施舍的情节,城左部则主要表现国王赎回孙儿、迎回太子等情节。这幅画是一壁分栏连续故事画的一种表现形式,画风仍属北周第428窟之系统,但在人物造型、宫宇建筑布置等方面明显受到中原新风的影响。最精彩的是与第423窟同一时期的第419窟须达拏太子本生,也同样画在窟顶人字披上,也是由上、中、下三栏连接而成,总长10.1米的画面画了50多个情节、两百余人物、大小13座庭院建筑,山石林木错落有致。与前两图相比,其构图所表现的视域大为扩展,在表现太子乐善好施的同时,还突出了太子的身份地位。宏伟的宫宇建筑,成群结队的随从人物,无不彰显着太子的荣贵。其次,是强化了太子施舍儿女以后的情节,孩子被婆罗门捆绑、鞭打、挨饿、辗转出卖等种种痛苦,太子夫人思念孩子,求帝释天帮助去找孩子……十多个情节紧密连接,形象感人,画面与前段太子施舍实物的顺畅、平静场景形成强烈对照。这幅壁画还注重对图中景物的描绘,错落有致、疏密有度的山石林木不再单纯是故事情节的间隔线,更可看作是画家在营造一个有生命的景物园。观者看到的不只是图解式的故事画,还是美的景物画。同时,我们也看到了图中一些主要情节的画面构图与前两图有基本相似之处,如太子施舍白象、车马、衣物都是一个情节分成两个画面,太子在经过天人化现的城池时,都是从左门进入,右门出来;太子深山房屋、前面的弯曲小溪等画面也完全一样。由此可以看出,第423、419、427窟的三幅壁画画样同出一源,在发展中经历了由粗简逐渐趋向完美的变化,从而形成了多个画样。

经变画在隋代尚处在初始阶段,其构图还尚无定式(表4)。

其中,全景式构图的经变画在隋代最为典型,第423窟窟顶人字披上的弥勒上生经变为其代表(图2)。画面中央画殿堂及楼阁建筑,内有弥勒菩萨及四胁侍,楼阁上有伎乐,两侧各立12身捧莲花天人,场景表现的是弥勒所居的兜率天宫。画工将弥勒圣境分为内外院式的场景,巧妙组合布局为一壁,以建筑为主体、人物布置分明、画面简约的佳作。这幅壁画中的殿堂楼阁建筑与北魏洞窟的阙形龛非常相似,在汉画像石刻中也常见。第419、420窟的法华经变,其构图形式是各品独立,它们是隋代规模最大、内容最丰富、艺术最精湛的经变画。

第420窟的法华经变绘于窟顶四披。东披绘观音普门品,上端横列一条是商旅遇盗,画了商客驼队翻山越岭历经种种艰险的情节;下部为左右两部分,右半部分是观音救诸苦难、有求必应诸情节,左半部分是观音三十三现身,表现形式为上下两排横长并列,现身人物均置于殿堂建筑之内,人物布置上下参错、聚散多变。这幅观音普门品是隋代同一内容中构图最巧妙的一幅,画工巧用了建筑形式、疏密布置之变化、听法信众之多寡、方位安排之变化,避免了因多座建筑形式相同又一字并列可能产生的单调程式感。这种左右分置的构图法,为后来的唐宋所沿袭。南披画火宅喻品,表现幼童嬉于火宅而不知危险、长者以三车诱导脱离火宅的境况。其构图为中央分上下两部分,上半部分是牛、羊、鹿三车,下半部分另画三辆华丽的大白牛车,这是全图的主旨。全图殿堂楼阁错落密集,曲廊通达。其中的牛羊鹿三车虽布置在图中央主要位置,但所占空间较小,使得整个画面看上去更像一壁屋宇建筑图。北披绘方便品,是以佛涅槃为中心。西披绘序品,是以一座殿堂庭院建筑为中心。

总观第420窟的法华经变的构图,绘制在四披的各品是四个各自独立的画面,各品之间互无关联。构图上,还未彻底突破左右横列、上下分栏布局的传统格式,但已确立了以主旨内容为中心主体并向左右展开,从而组构成独立完整的经变画的发展基础。

三 人物造型

人物造型是指壁画中佛教及世俗人物的姿态、面相及其衣冠装饰等。菩萨像在洞窟中出现最多、也最具代表性,本文就以菩萨像为例来探讨隋代石窟的人物造型。

隋代菩萨像的造型总体上可归为两种:一种是西域样式,一种是中原样式。莫高窟的隋代洞窟是对北周洞窟的沿袭与发展,隋第302—305窟与北周第294—301窟毗邻,风格也基本相似。对这些洞窟的菩萨进行比较,即可见其造型之异同。在人体、面形的造型上,菩萨画像与塑像,隋与北周基本相似:人物头部几乎呈方墩形、颈粗肩宽、下肢粗短。从正面看,人物的身体上宽下窄、面形方而微圆;侧面看,宽额,眉骨、两颊、下巴向外凸出。这种造型样式,源于北周时期北方民族融合和南北两种艺术并存而融合。这种风格是想变革求新,但表现尚不到位的结果。

西域样式的风格与中原风格在人物造型方面的差异,主要体现在菩萨身姿、肌肤晕染与服饰方面。西域样式的菩萨,上身袒裸,站立身姿呈“S”形,身体的支点落在一只腿上,出胯,另一只腿踮足,凸显膝部;着双层裙,内裙短至膝下半腿,赤足;面部及裸露肌体作凹凸晕染。菩萨上身半裸的“S”形造型,源自于印度。另一种站立式的身体支点在一只腿上、另一只腿脚轻微踮起似起步状,其造型样式源自希腊,又被犍陀罗所借用,再经西域传入敦煌。这种样式,莫高窟在西魏时少见,北周再出现(如第428、301窟),并延及隋初(如第302、305窟)。中原样式的菩萨造型,身姿端正婷立、宽大披巾严身、身饰珠宝璎珞、装饰华丽,身体支点虽也偏重在一只腿上、另一只腿脚却并未踮起。

西域、中原两种样式,在敦煌相遇、相交、相融,其中尤以隋代的第420窟最为典型。第420窟是一座覆斗顶三壁三龛窟,窟内正龛(西壁佛龛)为双重方口龛,龛外两侧各画四大菩萨五大弟子,站立最前面的(即壁面下部)三身是全身菩萨画像。这种样式,是隋代洞窟正龛龛外壁画内容的基本布局。这个洞窟的西壁佛龛外两侧就绘制了不同样式的菩萨像。龛外北侧的三身菩萨画像是典型的西域样式(图3)。其中,中间一身菩萨正面站立,左手托莲花摩尼宝珠,右手提净瓶,裸上身,披宽巾,头戴三叶宝珠冠,项挂珠链,臂戴镯钏,着双层短裙,身体着力点落在右腿,右胯微凸,左足稍微踮起,腰部微扭,头似在动,身姿呈轻微“S”形。其扭动的身姿,比隋初第305窟的西域样式菩萨平缓了许多,然而,其抬足、扭腰、提胯这些微妙动姿仍在平缓中显现出来。在其左右两侧的菩萨像是半侧面,均穿双层露踝短裙,外套菩萨像中少见的中亚风格的贯头衫。左侧菩萨,右手托莲花火焰宝珠、左手持宝链。右侧菩萨,右手拈一小宝珠,左手拇指食指相合结印。这三身菩萨像是隋代菩萨造型的典型,其身体动态和面相造型源自西域,但其佩戴的三叶宝珠冠和肩披的宽巾,则是同时期中原石雕菩萨像造型的基本特征。西壁佛龛外南侧的三身菩萨画像是中原样式,面相略显长方(图4)。中间一身菩萨也是正面,端庄婷立,头戴火焰三珠冠;身着及地长裙,左肩斜挂络腋裹腹,项挂璎珞,肩披宽巾;双手交叉于胸前,右手拈一火焰宝珠。画面左右两身菩萨像,是半侧面像,头戴三珠冠,项挂璎珞,披宽巾,穿双层裙。右侧菩萨左手拈一金莲蕾,右手持物似一荷叶形琉璃杯;左侧菩萨左手提净瓶,右手置胸前似作手印状。两组菩萨画像在壁面上对称分布,人物装饰、动态、手姿、持物也相对称。两组菩萨你中有我、我中有你,西域、中原两种风格的菩萨样式,在此得以融合表现。另外,在有限的壁面空间谋求人物的完美呈现,三身菩萨就需要有正面、侧面的差异化表现,动态的设计经营就显得尤为重要。龛北侧中间菩萨的“S”形动姿及两臂间关系的处理,并没有像隋初第305窟胁侍菩萨那样充分施展西域样式的重要特征,显然是受到了壁面空间的制约。龛南侧的三身菩萨,左边菩萨的左臂被拥挤得几乎看不见了,左足也无法站稳。根据造型上的这些缺点分析,这些菩萨的绘制是画工直接在壁面上起稿作画的,两组菩萨画像又都是从右边第一身开始画起的,故尔造成左侧菩萨像造型的局部失衡。

晕染是一种绘画技法,也是塑造人物肌肤形象的一个重要环节,特别是面部晕染。李其琼先生对此已有研究。我们以菩萨像为例做进一步的分析。隋代壁画中人物的晕染方法概括为两种:一是由西域(主要指新疆)传入的凹凸晕染遗法,一是由中原传来的晕染新法。凹凸晕染法多为北凉、北魏时期所用,具体方法是先在画像上涂一层白粉色,再用一种粗壮的土红“线”,在白色上依人物面部、胸腹、手足骨骼结构、肌肤涂饰晕染出有立体感的形象。面部晕染是先用土红色或黑色等勾涂出脸部外轮廓,再沿眼部上下,经鼻两侧,旋至颧骨下部。另在鼻翼两侧、嘴角、下巴处勾涂一笔,随之将土红色“线”的一边晕染开,最后在眼部、鼻梁再加涂一笔白色,使其明亮、有高凸感。也有只沿形象各部勾涂一笔土红“线”,并未把土红色晕开,如同一条粗壮轮廓线。这种染法在隋代早期仍在延续,但随着绘制技法的发展,西域的凹凸晕染法在中原晕染法的影响下渐渐褪去,人物面部不再晕染外轮廓,两颊的晕染仿效中原法染成两个团形。中原晕染新法是西域晕染法与我国民族传统的晕染相融合,逐步地创造了既表现人物面部色泽、又富有立体感的新的晕染法,第304、419、420、427等窟的人物描绘就是典型的中原晕染新法。中原晕染新法的具体方法是先在人物肌体上涂一层浅淡的肤色,为了使颜色之间更好地衔接,在画面半干半湿的状态下,再用淡红色在面颊上作团形晕染,再沿额头发际染一笔,下巴、耳廓、颈部、胳膊也相应施染一笔。如此绘就的菩萨面相如贵妇般点染胭脂,有肤色之美,第394、402窟中的菩萨像最为典型(图5)。尤其值得关注的是,隋代后期的人物像晕染打破了早期中规中矩的晕染方法,稍带写意的笔意在人物眼、脸颊、下巴、额头部施行渲染,重在蕴意,依势行笔,极大地丰富了视觉效果。人物形象的生动准确,看得出画工观察细微,对于结构的熟练掌握。

通过前述分析与比较,表明隋代已展露出追求写实传神的艺术倾向,进一步突破了外来艺术风格的束缚,正在逐渐形成本民族的风格,完整独立的中原晕染样式得以显现。

四 敷色与线描

隋代壁画受中原绘画新风的影响,色彩观念也在悄然地发生着变化。北朝崇尚以热烈的红色基调塑造佛像,而隋的色彩风格则逐渐转向华丽多彩。隋代壁画使用的颜料与北朝基本相同,仍以土红、蓝(石青、青金石)、绿(石绿、铜绿)、白及黑色为主。土红仍是用量最多的颜料,主要用于涂布壁画的底色和起稿线、涂饰造像服饰。以土红涂壁作画,是甘肃河西地区石窟早期壁画的色彩特征(北魏、西魏之际出现了一些白粉素壁壁画,但并未对这一时期壁画的红色基调造成影响)。随着中心柱窟的消失,隋代洞窟内出现了仿殿堂建筑的红色脊枋,窟顶仿藻井平棋涂布大片的红色,而人字披下的大幅红色基调的说法图不再出现,昭示着用红色涂壁画佛一统窟内天下色彩观念的变化。隋代洞窟四壁的千佛色彩虽仍沿袭着北朝用土红涂底作画的遗风,但色彩日渐丰富,大多数洞窟千佛底色使用的是经调和后的淡土红色、淡赭色、灰赭色。第404窟的千佛更是以天蓝色涂底,这虽然是个案,但画工用色已不再墨守成规。第421窟龛内弟子像周围遗留的“紫”、“青”、“朱”、“禄”等是画工为了便于布色的标记文字,进一步说明了隋代壁画用色的丰富。到了隋代后期,一些洞窟的四壁为白粉素壁说法图所占据,不再画千篇一律的千佛像,传习二百年以土红色涂壁画佛的遗风逐渐结束。

青、蓝、绿色也是隋代绘制壁画的主要颜料,多用于屋宇建筑、山林树木、菩萨衣饰、装饰图案。由西域传入的青绿相间、相叠、相交晕染是青绿涂色的基本手法,在绘制中,青绿二色不能分离使用。隋代壁画景物丰富,亭台楼阁、车马、山石、树林、人物涂青染绿,非常繁丽。蓝色多采用石青或青金石,也是隋代壁画色彩中最亮丽的颜色,色性稳重;因为其色相与屋瓦的青灰色相近,自北魏以来敦煌壁画中所见屋宇建筑均以石青涂饰屋顶。隋代壁画中建筑甚多,台阁相连,曲廊通达,成片成片相连的蓝色给观者留下了深刻印象。青色依然主要是用于涂绘山石,青色涂绘的山,有独立高大之势;青、绿色相间晕染之山,似岭上浮动之轻雾。绿色生性活泼,在使用中与青色形影不离,涂绘人物衣裙巾带互为里表,涂绘景物相得益彰。深绿色主要涂绘树冠,不作晕染的涂饰,西魏、北周壁画中已有应用,遗憾的是这种颜料或因粉粒过粗,粘合剂稀释,或是植物颜料,多有脱落。壁画中杨柳桑榆连株成片,却显不出绿色来,而蓝(青)更显得明亮。

白色在隋代壁画中也特别显眼,所用颜料有白垩土、高岭土和铅白粉。两种白土主要用于涂粉壁面作为壁画的地仗,或为人物衣裙巾带、装饰纹样勾勒线条。铅白粉主要用于涂绘人物肌体,现在都已变成了黑褐色调,但白土作为白色颜料是不会变色的。我们对第419、420窟窟顶壁画的黑褐色底色进行调查后发现两个洞窟壁画绘制的时间前后相隔不长,画工极有可能存在着传承关系。这两个洞窟的壁画地仗都经过了两次涂刷,第一次是用白垩土或高岭土涂刷,为了增强白色的明度,第二次涂刷时加入了铅白粉。在白底色上再次涂白色时,涂到位的地方,铅白后经氧化变成了褐色;而未涂到位遗漏的地方,仍然保持着白底色。白色在隋代壁画中还有着特殊的作用。如源于西亚的连珠纹就基本固定地施以白色,这些连珠纹是佛龛、四壁、窟顶四披边界的装饰纹样,它像一幅白色珠粒串起的支架支撑着石窟,成为石窟结构装饰的一大特征。

隋代洞窟中还有一些变了色的颜色,其本色现在还无法确认。依据北凉第275窟、北魏第263窟从宋代壁画下发现的早期壁画,人物肌肤为白色、朱红色晕染,其氧化变色有黑、褐、灰褐等多种颜色。从现有的壁画颜料分析研究成果中,只能知道壁画现有颜色的物质成分,而不能明其色相,对于美术研究而言只能望壁兴叹了!如果从绘画的色彩关系来推测,变为黑褐色的颜色原貌可能是红色系的各种暖色。

另外,在使用青绿色的同时配以金色点染,在隋代洞窟中随处可见。人物面部、足部,包括各种饰品、装饰图案纹样等等贴金箔或涂绘金粉。可以肯定,贴金箔技法也是构成隋代壁画艺术风格的重要表现语言。

关于隋代壁画的线描,段文杰先生将壁画上的线依其功能分为起稿线、定型线、提神线和装饰线,对于线的形态从文化方面进行了分析,对用笔方法也做了具体介绍,为后人的继续研究奠定了基础。

线描始终是敦煌壁画的重要造型手段。隋代壁画物象丰富,线描变化多端,不同物象有不同线法,线的运用更为简练、粗壮,柔韧而流畅。细节之处更富于轻重缓急的变化,而不仅仅只是一般的粗细。壁画中的佛、菩萨、弟子多用土红线在泥壁上直接起稿。在壁上起稿前,必定先有一个完整的纸本小样,依据内容情节分布某一内容所占之区域,划定某一情节所在范围界线,确定人物大小及位置,然后起笔作画。着色完成后首先用较深的墨线重描一次眉毛、上眼睑、鼻子、嘴角,更加突出人物的神韵。袈裟、衣裙等的转折则依人体结构勾线,形体、手足用墨线或淡赭线勾勒定形,加强了人物的身姿、手姿等重要细节。有的菩萨在胸、腹部勾描双线,强调人物的形体结构以及表现肌体的柔软。供养人、故事画中的人物、建筑、山石、树木、动物等也都用土红线起稿,线条简略,行笔没有顾忌,可以放开自由勾描点画。还有一种线描,在起稿时就注意勾描形象的细部,组织线条每一笔落在恰当的位置,在人物服饰略施淡彩后,透出下面的土红起稿线,不需再次勾描。

兰叶描是隋中晚期的主要线条,工整中流露出生动、豪放之气,具有写意的意味,将线描发挥到了极致。

结 语

本文从壁画布局、构图、人物造型、涂色描线等层面,对隋代壁画绘制技法做了梳理与分析。隋王朝在大统一中融合了南北文化艺术,并将之西播敦煌,为莫高窟带来了新题材、新画样、新绘技。一些洞窟的佳作,极有可能就是由中原来的画工所绘制。西域风格的佛、菩萨画像在中原风格的影响下,逐渐融汇形成清丽素雅的样貌;世俗人物的写实技能有了进步,生动传神;宫宇建筑,已渐渐出现探索空间透视的端倪;山石布置,有掩映开合之势;林木枝干及叶形可辨杨柳桑榆;车马之形,可及可触。这些共同形成了隋代壁画艺术的新特征,也表现出隋代壁画的绘制技法发展到了一个新阶段,为唐代壁画绘制技艺的跃升奠定了基础。

参考文献:

[1]李其琼.敦煌隋代壁画研究[M]//中国石窟·敦煌莫高窟·二.北京:文物出版社,1984:161-170.

[2]段文杰.敦煌石窟艺术研究[M].兰州:甘肃人民出版社,2007:201-220.

[3]贺世哲.敦煌图像研究[M].兰州:甘肃教育出版社,2006.