《遇见大运河》:用舞蹈语言助力大运河申遗

栗子

5月21日,大型原创舞剧《遇见大运河》在杭州大剧院揭开了神秘的面纱。炫酷的舞台艺术与华丽的演出服装交相辉映,它以舞蹈的语言娓娓道来,倾诉中国大运河“开凿、繁荣、遗忘、又见运河”的千年历史,助力中国大运河申遗,从而折射出关注传统、传承历史、保护生态的人文关怀。

最好的“遇见”,走的是亲民路线

人们常常把黄河比喻为中华民族的母亲河;把运河比作中华民族的生命之河。有人说运河是一个“魂”,我想这个比喻是妥当的。它经历了上千年的沧桑风雨,养育了一代又一代的中华儿女,是中国人民智慧和勤劳的结晶,也是中华文明传承发展的纽带。

一条流淌千载春秋的大运河,不是谁的大运河,而是所有生于斯、长于斯的中华儿女共同的生命印记。所以,当“遇见”发生,它激荡起的一定是更大范围内人们的心绪和情感。

导演崔巍说,这部舞剧花了3年时间创作,一路都在“遇见”:遇见大运河、遇见非遗、遇见传统文化、遇见每一个爱大运河的人。

一束追光,定格在舞台中央。《遇见大运河》以寻踪大运河厚重历史的现代人,抱着对大运河文化各自不同的理解、感受,去探寻运河文化的灵魂所在为引线,表达他们对中国大运河的深深眷恋与爱;同时以“开凿、繁荣、遗忘、又见运河”为主线来展现运河的主题及千年历史;两条情节线错综交织,让观众能够从一个新的视角审视这条流淌了千年的运河,体验这条河流所蕴藏的中华民族的文明与智慧。

“国家需要文化精品,我们想做的不仅仅是舞台艺术,更是文化事件,更好地传播中国优秀文化。大运河本身就是百科全书,我们想尝试,一种舞台艺术是否也能成为社会纽带的百科全书。如果一味轻歌曼舞,那只是孤芳自赏。我们现在的作品,就应该与时代共舞、与百姓同享。”导演崔巍说。

为了使作品能够获得更大的社会效益,在前期策划时,结合剧目的主体,与当前社会问题中最具代表性的事件相关联。在演出前一个月,结合浙江“五水共治”的主题,全网征集“我的水故事”,呼吁全社会共同保护我们的水资源。让老百姓们一起参与到《遇见大运河》中,把他们的水故事融入剧中。100多位普通市民书写着自己与水的不解之缘,或平淡、或激昂、或温馨、或感人,打动了崔巍和她的团队。

舞者声情并茂、边说边舞的表演,不仅消除了舞蹈传播中常见的“看不懂”综合征,而且将整台演出的四幕连成一气,并为探索“口头语言”与“动作语言”的相得益彰积累了宝贵的经验。

传统的舞剧,每张票价往往几百至上千元,一不小心就容易曲高和寡。为了让剧目接地气,让更多的百姓能够走进剧场感受高雅艺术,《遇见大运河》在票价上走了一个彻底的亲民路线,“不送票、不打折”,最低票价60元、最高票价180元,一般老百姓都看得起。因此,这部舞剧走出小范围的“文艺圈子”,在三天的公演中创下了票房的奇迹,一台舞剧连演三场,场场爆满,就连甚少使用的三楼观众席也是座无虚席—收获了更多普通杭州老百姓的关注和追捧。

世界的舞蹈语言,发出中国声音

有了这么接地气的气场,那应该有更世界的胸怀。

但凡一般的舞剧,都是用肢体来代替语言,但是在《遇见大运河》里,首度让舞蹈演员像演话剧一样有了台词。“让舞剧开口说话,简直是导演自己给自己找麻烦。”艺术总监萧加坦言,在此之前,恐怕只有对欧洲艺术界有着深远影响的“舞蹈剧场”建立者皮娜·鲍什与保罗·泰勒曾经尝试过这么疯狂的事。“虽然业内肯定会有不同意见,但导演这么做是有自己的思考,因为艺术的每一次创新,都需要自我突破。”

让舞者边舞边说,用“说话”这一突破,为故事的起承转合提供了随时转换的主动性,并为观众制造了无法观前知后的悬念。

《遇见大运河》表达的是用生命、泥土和水堆砌起来的运河的故事,它不仅仅是讲述一个只属于中国的故事。“我们遇见运河,讲的是人与水之间的感情、人类对生命与大自然的渴望、对真善美及共同繁荣的追求,让世界各地的观众产生情感上的共鸣与感动。”崔巍这样说。

历史学家吕叔、旅法艺术家微米、运河保护志愿者小弟、造型设计师醒生主创等团队则以各自的专业角度,从运河边遗存的建筑、码头、文化遗址中寻觅运河文化的灵魂所在。为了更好地用世界的舞蹈语言去表达中国大运河,主创团队邀请为《加勒比海盗》《珍珠港》作曲的好莱坞著名作曲家克劳斯·巴德尔特参与音乐创作,力图让不同国家、不同民族的观众加深对剧情及人物的理解,将中国的民族文化及大运河的历史呈现在世界人民面前。

舞台上男女主角的双人舞跳得技精艺熟、炉火纯青,而且把其中的戏魂演得入情入理、催人泪下。曾凯扮演的男主角承望,一个对运河历史充满敬畏之心的现代人—他跟随着周可扮演的女主角水灵的脚步,看到了大运河在各个历史阶段创造的一幕幕辉煌:运河边的小桥、流水、人家,运河两岸璀璨的民间文化。当然,他也看到了漕运给那个时代带来的繁荣景象。

舞蹈剧场的第一幕叫做“开凿”。舞台上,演员们将力量灌注全身,展现着撕扯与颤栗,每个人脸上都是怒吼与呐喊的表情。肉身与泥土的交织,是人最初与运河的“遇见”。背景影像里,那用慢镜头记录下的劳动中的人体曲线,像层峦叠嶂的山峰,又像蜿蜒曲折的河流。

坐在我身边的女士悄悄从包里掏出纸巾,抹了抹脸上的泪。她说,我们都忘了,我们以为运河只是水,但一开始这条水道是多少人用生命挖出来的。观众忻先生在接受笔者采访时说:“这是一部让人感动的舞台剧。确实很好看,很用心。我真的被感动了。”

34岁的忻皓是浙江的节水大使。他说,世界上许多大江大河都有属于自己的音乐代表作。多瑙河有《蓝色多瑙河》,科罗拉多河有《科罗拉多河上的月光》,伏尔塔瓦河有捷克著名作曲家斯美塔那的《伏尔塔瓦河》,长江有《长江之歌》,黄河有《黄河颂》。大运河呢?“我们希望是《遇见大运河》”。

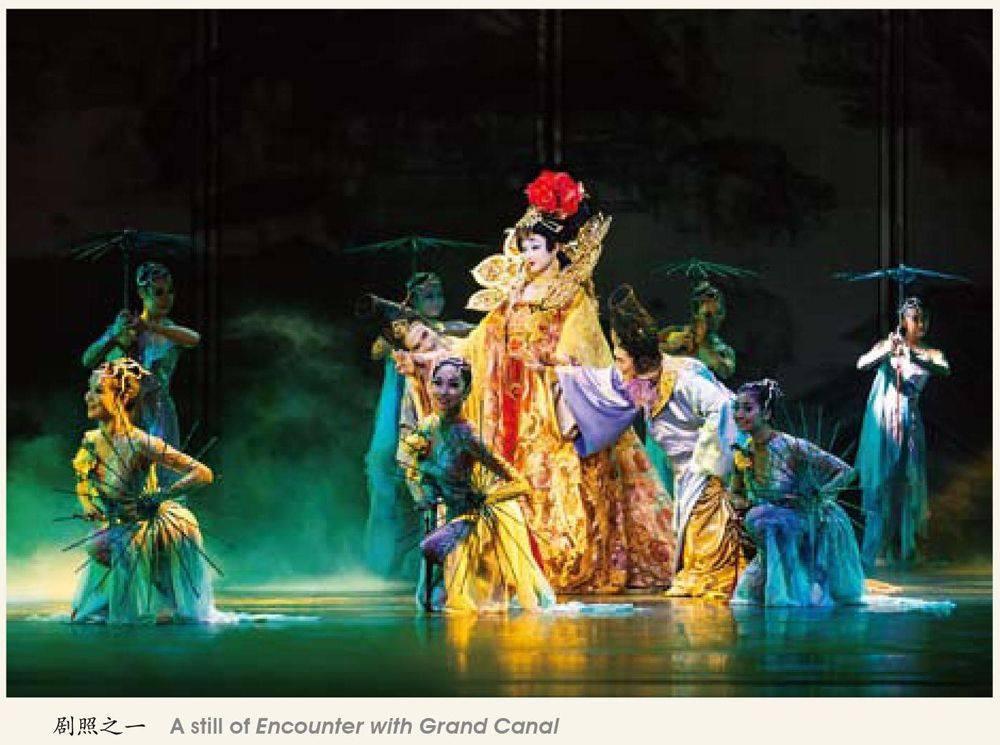

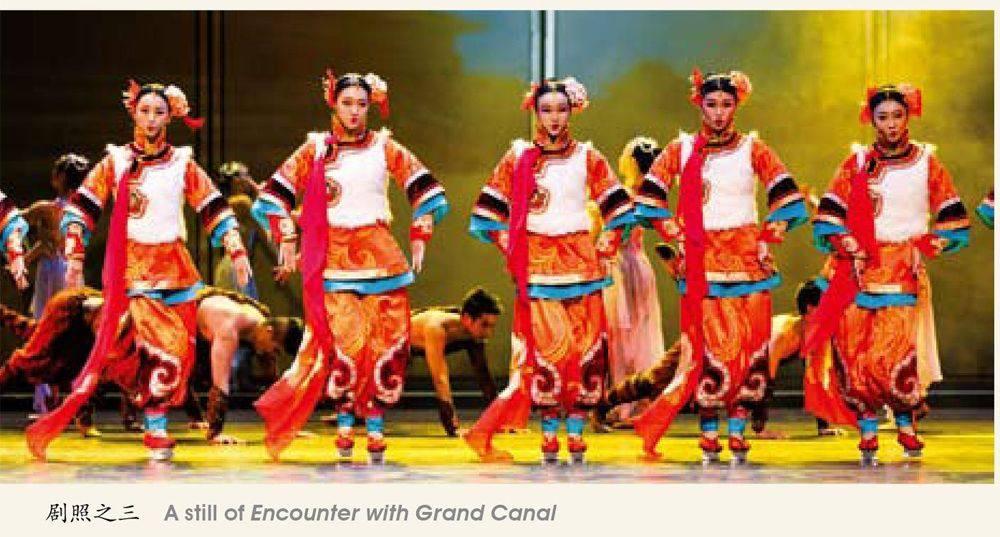

作为一位经过了奥运历练的导演,崔巍擅长的是用气场强大的群舞来讲述一段故事。比如第二幕的“繁荣”,音乐不再压抑,而是变得激昂,伴随着齐整鼓点出场的是漕运的纤夫,而紧跟清脆的铜铃走出的,是身着绸缎的宮女,还有披着华服的贵妃、色彩艳丽的花神,舞台上顿时呈现出金碧辉煌的景象,那是繁华的王朝盛世,是曾经在世界上国富力强的象征。

在杭州首演后,舞剧《遇见大运河》拟计划在中国大运河沿线27个城市巡演,最终走向世界舞台。主创团队艺术总监萧加介绍说,为了配合《遇见大运河》海外演出,团队将会通过策划系列摄影、美术、快闪等文化活动,普及中国历史及大运河的知识,增进世界对中国文化的理解。

特殊意义的作品,留下的思索空间

世世代代的杭州人,用勤劳和智慧呵护了大运河,而对它的诠释和再现正是《遇见大运河》的历史担当,这是导演崔巍创作生涯中最为艰难的一部作品。“冥冥之中我感到它赋予了我一份使命—对民族历史对传统文化继承与发展的使命。”

3年前,因为运河申遗之缘,崔巍选择了这个题材。经过3年的创作,崔巍感受到,越接近它就觉得了解它越难,难就难在千年的运河不是一部戏就能完全体现的。无数个不眠之夜,那不息的水声让崔巍联想到,生生不息的运河水蕴含着一种无穷的力量,它象征着坚忍不拔的民族精神……这样一个具有特殊意义的作品,它不只是一个舞蹈剧场,而应该成为一个文化事件,而是全中国人民保护运河的共同心愿与行动,也是对中国大运河文化遗产传播的一次提取、展现与表达。

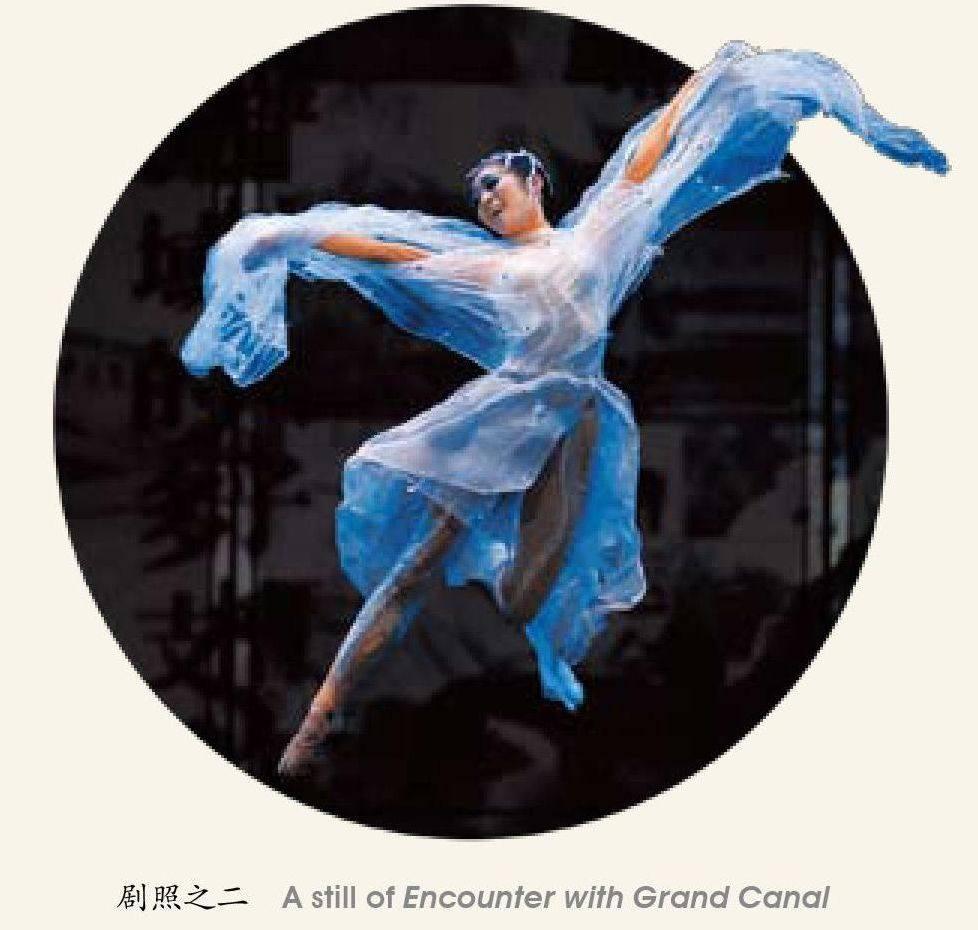

在大运河未受污染之前,女主角“水灵”身披薄纱,轻盈灵动—据说,这是全世界最薄的纱,随着演员的肢体舒展,挥洒出柔美飘逸的曲线,衬托出水的“无色”和质感。而在大运河受污染之后,薄纱之上,覆满厚重的布条,色彩灰暗,毫无层次。昔日纯净灵动的河水充斥着垃圾和污水,大运河奄奄一息……这样智巧的设计也显示了《遇见大运河》在编排上的用心。

一位主创人员爆料,除了生活在运河边的人们,就连克劳斯·巴德尔特在采风时也深深地爱上了这条承载着千年历史的长河。“他爱上了运河边的炸臭豆腐,有个住在运河边的老人给他做了双棉鞋,他像小孩一样满心欢喜。”于是,当克劳斯写出配乐时,主创团队听完都很满意,“可是克劳斯却还不满意,他说他每次去运河边都有新的灵感,又认真地再度修改。”

“舞蹈剧场”发端于上世纪70年代,因德国现代舞蹈大师皮娜·鲍什不满于将舞剧创作囿于刻板的结构与程式化的动作语言等弊端中,由此开创出这种“舞蹈剧场”表演理念与样式。它为全世界舞蹈创作者们提供了自由不羁的时空。皮娜·鲍什曾在中央芭蕾舞团主办的大师座谈会上谈到,她的“舞蹈剧场”便是对自己心灵的拷问—“为什么要跳舞”,并以创作实践来回答自己的问题。

崔巍选取“舞蹈剧场”这一在中国依然陌生的样式,显然是希望能在表现“大运河”这一重大题材上摆脱羁绊,呼吁人们珍惜文化遗产的自觉而发出自己的呐喊。其艺术创作表明当代艺术家所承担的历史担当与社会责任,提醒全社会关注水文化、保护大运河,为申遗助力。

在这里,一滴水被赋予了灵魂。“虚实相生”的舞台呈现方式,循环的视觉影象与流动的人体动作交织,让人们在倾听千年流水之音的同时,留下思索的空间:如何更好地把握运河以“漕运”为主的核心功能?如何创新体现运河的自然特性和运河两岸的人文精华,以及促进运河文化的昌盛?面对日益美好的大运河,我们还应该做些什么?