印度政治信任的世代变迁及其影响因素研究——基于世界价值观1989—2007年调查数据的分析

梁江禄 胡涤非

近年来,政治信任已逐渐成为政治学、公共管理学等学科研究的一个热门领域。政治信任备受关注主要有两个原因:第一,它反映了民众对一个国家(地方)的政府及其行为的认可程度,意味着民众对掌权者的认同和服从程度,是政权合法性的重要基础和来源;第二,政治信任也是政府政策有效性的基础,若政治信任过低,则政府制定的政策将失去民众的支持,这将不利于经济的发展、政治的稳定、社会的和谐。

政治信任研究肇始于洛克时代,到20世纪60年代开始成为独立的知识领域。经多年的发展,政治信任研究范围由以美英等西方国家为蓝本不断扩展至世界各国,研究方法从以实证研究为主逐渐向实证与规范研究并重转变,相继产生了公民文化论、社会资本论、自由宪政论等密切相关的理论主题。概括起来,有关政治信任的研究主要集中在三大方面:一是关于政治信任的起源,主要有两种解释理论。文化理论者认为政治信任是外生的,是人际信任推广到政治系统的一种表现;与此不同,制度理论者则更倾向于政治信任是内生的,是个人对制度的评价。二是政治信任的测度分析,在诸多研究中,最具影响力的研究来自“测量派”中的“行为主义流派”,以克雷格、涅米、西瓦和坎贝尔等为代表的学者通过设计大量的测量指标,使得政治信任行为和政治体系变量更具可观察性和操作性,以此间接揭示政治信任的内涵,检验政治信任的各种理论假设,极大地推动了人们对政治信任的认知和理解。三是政治信任的影响因素分析,过往的研究认为社会资本、政府效率、政治参与行为、传统文化与价值观等因素均对政治信任程度产生深刻影响。

与政治信任的起源、政治信任的测量和政治信任的影响因素等相关研究相比,从世代变迁的角度来研究政治信任的文献则相对较少,但却有部分学者开始对这一领域产生了浓厚的兴趣。目前学界中,率先涉足此一领域并取得相关研究进展的代表者是达尔顿。他以为代际文化差异是公民政治信任变迁的关键因素,但达尔顿的这一观点也饱受质疑,如Misher&Rose对中欧、东欧等由前共产主义国家转型而成新民主政体国家的研究表明,制度理论对政治信任的解释力要强于文化理论的解释力。那么影响政治信任世代变迁的因素是什么?

目前以欧美、东亚、东南亚等地区中的国家为对象的政治信任研究成果已较为多见,但是以南亚国家为对象的研究成果则相对较少。印度是南亚的大国,在世界经济政治格局中占有重要的地位,随着印度社会经济的不断发展,其地位也逐渐得到世界各国的关注,印度是中国的友好邻邦,中印两国的历史遗留问题亟待解决,中国尤其应该对此进行关注。因此,印度的政治信任状况如何,印度政治信任世代变迁的影响因素是什么,这些成了一个重要的问题,这不仅仅是一个学术提问,更是一个地缘政治乃至国际关系格局的思考。本研究正是基于这些问题而展开的,我们的目的主要有两个:一是对印度政治信任的世代变迁状况进行比较清晰的阐释;二是探讨印度政治信任世代变迁的影响因素。

一、研究设计

(一)数据来源

本研究所用数据来源于世界价值观调查(World Values Survey,简称WVS),该调查以85个国家为调查对象,从1981年开始进行了连续的多波次的调查。在南亚该组织选择了印度、孟加拉国和巴基斯坦三个国家进行调查。对印度的调查是1989年开始,到2007年结束。其间,WVS共在印度进行了四波调查,第一波调查在1989—1993年进行,第二波调查在1994—1999年进行,第三波调查在1999—2004年进行,第四波调查在2005—2007年进行。

(二)世代划分

代际划分是一个频繁更替而又笼统的概念界定,通常来说,代际不仅具有自然属性,还有社会属性,即代际的划分除了考虑年龄段的差异外,还应考虑社会化背景、价值目标、行为方式和观念,应结合实际情况对代际进行划分。在文学上,通常按照作家的出生年份划分代际,一般分为“70后”、“80后”和“90后”等。在社会学上,学者一般认为在大致相同的时代范围内,有相似的目标、行为方式和观念,有共同的思维方式和对世界的感受方式的人们,可称为一代人。罗马尼亚社会学家皮·特·安坠也指出:“尽管每代人都有自己的力量和世界观,可还是这样的人类团体:它自愿地创造出一代新人。”在物流管理学领域,港口的代际划分有着更为具体的量化衡量指标。文学、物流管理学等学科与政治学在学科知识体系上存在着差别,为此本研究借鉴社会学对代际划分的概念界说,依据WVS的调查年限间隔,尝试建立一个印度政治信任变迁的世代划分体系。

本研究中,我们以WVS的每一波调查为一个世代。第一、第二、第三和第四波调查分别为第一、第二、第三和第四个世代。

(三)变量描述

本研究以政治信任为因变量,以社会信任、非制度化政治参与、主观幸福感、政治态度、印度价值观转变和印度国民背景变量为解释变量。

1.政治信任

本研究以政治信任为因变量。伊斯顿将政治系统分为三类:政治团体,即共享政治分工的广义的政治群体人员;政治制度,政治权力共享的游戏基本规则;当局,对制定和执行政治决策负责的选举和任命的官员。根据伊斯顿的分法很多学者认为,政治信任从结构上来说主要包括三个方面:对政治制度的信任;对政府的信任;对政府人员的信任。南开大学的马得勇教授对亚洲八个国家和地区的政治信任进行分析研究时,将民众对议会、军队、警察、法院等七个政治组织的政治信任综合起来作为一个指标来衡量政治信任。本研究借鉴伊斯顿的概念界定和马得勇的测量方法,依据WVS的问项设计,将印度国民对军队、警察、议会、政府官员、政府和政党等六个政治组织的信任综合起来作为一个指标来测量印度的政治信任。

我们从WVS中的六个相关问项获取数据,这些问项可表述为:“你对军队、警察、议会、政府官员、政府和政党等六个政治组织的信任程度如何”,我们对回答进行赋值计算,将回答“毫不信任”、“不太信任”、“相当信任”、“非常信任”分别赋值为“0”、“1”、“2”、“3”。

2.社会信任

熊美娟的研究显示,社会信任与政治信任之间存在很强的正向关系。林琳也以人际信任为解释变量对越南进行国别研究。为此本研究以社会信任为第一个自变量,我们依据WVS的问项“大多数人是可以信任的”获取数据,将回答“小心为好”、“大多数人是可以信任的”分别赋值为“1”、“2”。

3.非制度化政治参与

维巴等人将政治参与界定为旨在影响政治体系的活动,包括投票、接触政府工作人员、参加政治会议和抗议活动等。谢治菊在其研究中将政治参与分为制度化参与、非制度化参与,非制度化参与包括参加暴力对抗、静坐游行示威等参与活动。杨鸣宇研究发现,联系有影响力的人士和游行示威对政治信任具有显著的负向作用。由于WVS未设置有关制度化参与的问项,为此,本研究借鉴前述三人的研究方法,以非制度化政治参与为第二个解释变量。WVS中关于非制度化政治参与的问项分别为“签署请愿书”、“加入抵制”、“参加合法和平的示威游行”、“参加非官方的罢工”和“占领建筑物或工厂”。对回答进行赋值,将回答“曾经做过”、“有可能做”、“永远不会做”分别赋值为“1”、“2”、“3”。

4.主观幸福感

WVS的主持者英格尔哈特根据对41个国家的资料分析后指出,政治信任“稳定来源于另外两个因素:主观幸福和人际信任”、“信任与人的主观幸福感有关,特定社会公众中的主观幸福感是该政体是否拥有合法性的指标,而具有较高教育水平和具有后物质主义价值观的人,则表现出了高水平的人际信任”。基于此,我们以主观幸福感作为一个预测变量,主要从问项“幸福感”、“生活满意度”、“主观健康状态”、“后物质主义”等获取数据。

5.政治态度

杨鸣宇把“对政治感兴趣”作为变量对政治信任进行解释。梅祖蓉认为“是否信任政府部分程度上取决于公民对政治的看法”,对政治的态度越积极则越信任政府,反之,则越不信任政府。参照杨、梅两人的研究,我们把政治态度作为一个自变量,包括“对政治感兴趣”、“政治在生活中很重要”、“经常与朋友讨论政治话题”、“你在政治上的自我定位”、“愿为国而战”五个问项。第一个问项,回答“毫无兴趣”、“有点兴趣”、“比较感兴趣”、“非常感兴趣”分别赋值为“0”、“1”、“2”、“3”。第二个问项,回答“一点都不重要”、“有点重要”、“比较重要”、“非常重要”分别赋值为“0”、“1”、“2”、“3”。第三个问项,回答“从不”、“偶尔”、“经常”分别赋值为“0”、“1”、“2”。第四个问项在1(左翼)到10(右翼)之间取值。第五个问项,回答“不愿意”、“愿意”、“看情况”分别赋值为“0”、“1”、“2”。

6.代际价值观转变

价值观转变理论由英格尔哈特提出,是指不同代际的人价值观念的变革,而代际价值观的变迁被认为反映了世界政治经济整体变化的方向。英氏把人类价值观划分为四个维度:传统、世俗主义、生存和自我表达,WVS发现工业社会中人们价值观都有从传统向世俗主义、生存意识向自我表达转变的趋势,这些转变表现在对堕胎、搭便车、受贿等的态度上。在此,我们以印度价值观转变作为一个自变量,探求其对印度政治信任的影响。该变量主要从WVS的问项“你认为以下行为是否合理:政府声称的福利;搭便车;偷税漏税;受贿”中获取数据,被试从1—10中选择相应的数值,“1”为“永不合理”,“10”为“永远合理”。

7.国民背景变量

在已有的研究中,个人背景变量被认为可能与政治信任存在相关关系,杨鸣宇把个人背景变量作为控制变量来辅助解释政治信任,谢治菊认为村民背景变量影响着基层政府的政治信任。因此,我们以个人背景变量作为一个自变量。本研究中,印度国民的个人背景变量主要包括性别、年龄、婚姻状况、受教育水平、就业状况、收入水平、社会阶层等。

二、数据分析

(一)印度政治信任世代变迁的特征描述

1.印度政治信任的世代分布

从计算结果来看,第一个世代是印度政治信任的最高水平,为1.70,其次为第四个世代的1.41,再次为第二、三个世代,政治信任值分别为1.37和1.34。整体上,印度的政治信任经历了“高—低—高”的世代变迁过程。

按照公式的计算原理,各世代的政治信任度都分布在0—3之间,将印度这四个世代的政治信任值加总求平均值,那么印度在1989—2007年这18年间总的平均政治信任值为1.46,对此进行百分制换算处理,换算结果分为三个档次,值在60分以下为“政治信任水平低”;值在60—80分的为“政治信任水平一般”;值在80分以上的为“政治信任水平高”。根据换算结果,印度平均政治信任水平为48.7分,因此,可认为印度政治信任水平较低。

2.印度各政治组织政治信任的世代变迁

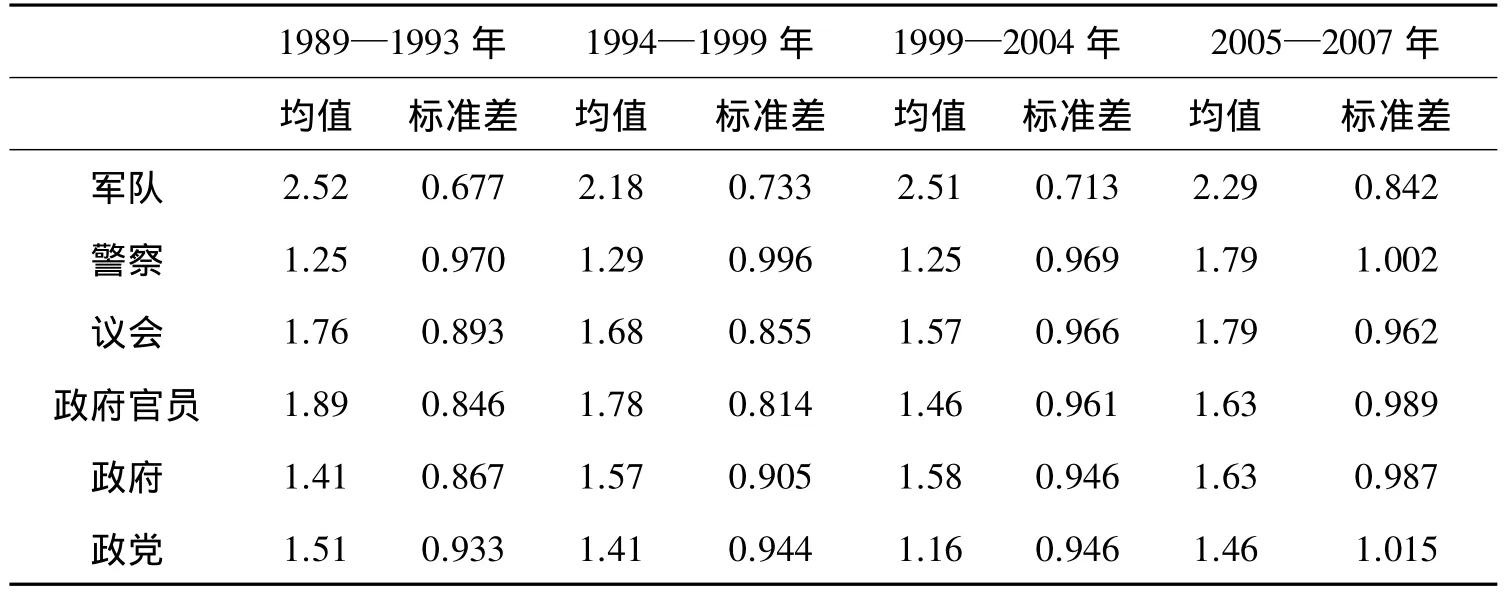

如表1所示,议会的政治信任先是处于一个较高的水平(1.76),然后逐步下降(1.68),到第三个世代时跌到最低谷(1.57),第四个世代又回升(1.79)到与第一个世代差不多的水平。政府官员的政治信任也是先处于一个较高的水平(1.89),然后逐步下降(1.78),经第三个世代触底反弹(1.46),第四个世代又回复到一个较高值(1.63)。政党的政治信任也是先处于一个较高的水平(1.51),然后逐步下降(1.41),经第三个世代触底反弹(1.16),第四个世代又回复到一个较高值(1.46)。

军队在四个世代中的平均信任度分别为 2.52、2.18、2.51、2.29,由变化的趋势看,军队的信任度呈不规则波动,而高信任度则是其显著特征,四个世代中政治信任度都在 2.0 以上。印度警察的信任度分别为 1.25、1.29、1.25、1.79,世代变迁路径极为有趣,由原来较低的水平上升到一个较高的水平后,又回到原始水平,最后再次上升到一个更高的水平,而且第四个世代的平均信任度要远高于前面三个世代的平均信任度。政府的政治信任的世代变迁尤为独特,从第一到第四个世代,其平均信任度分别为 1.41、1.57、1.58 和 1.63,这表明四个世代中,印度政府的政治信任一直在上升。

表1 印度政治信任世代变迁的描述性统计分析

3.印度不同部门政治信任差异分析

从表1可以看出印度军队的信任度很高,而其他政治组织的信任度相对较低。我们认为印度上述六个政治组织可以划分为两大部门,军队可命名为“国土防御部门”,警察、议会、政府官员、政府和政党可以归入“国家治理部门”。

与军队相比,国家治理部门的政治信任要低得多。政治信任主要包含三个维度,对能力的信任、对良善的信任和对诚实的信任。对能力的信任是指公众对整个政治系统、政府部门以及政府官员是否可以有效地制定、执行公共政策以及提供公共服务的能力的心理感知。无论是对“国土防御部门”还是对“国家治理部门”的信任,都属于对能力的信任,印度国民相信他们的军队能保证国家的安全,却不相信“国家治理部门”能把国家治理好。印度军队对外战争中颇有战功,而国内问题却层出不穷,比如种姓问题、寺—庙之争、饥荒等问题,这导致了“国家治理部门”的低信任度。

“国家治理部门”内部也存在差异。从表1我们看到政府的信任度逐代递升,谢治菊曾发现中国农民对越抽象的对象,政治信任度越高,而政府则通常被认为是比较抽象的,从这可看出,印度国民对政府这一抽象的对象信任度也较高。

印度警察的信任度相对比较低,因为警察在生活中经常充当“恶人”的角色,给人的好感较少,第四个世代中警察的信任度有所提高,是因为在印度洋海啸中警察救援得力,其形象有所提升。

(二)印度政治信任世代变迁的影响因素分析

1.相关性检验

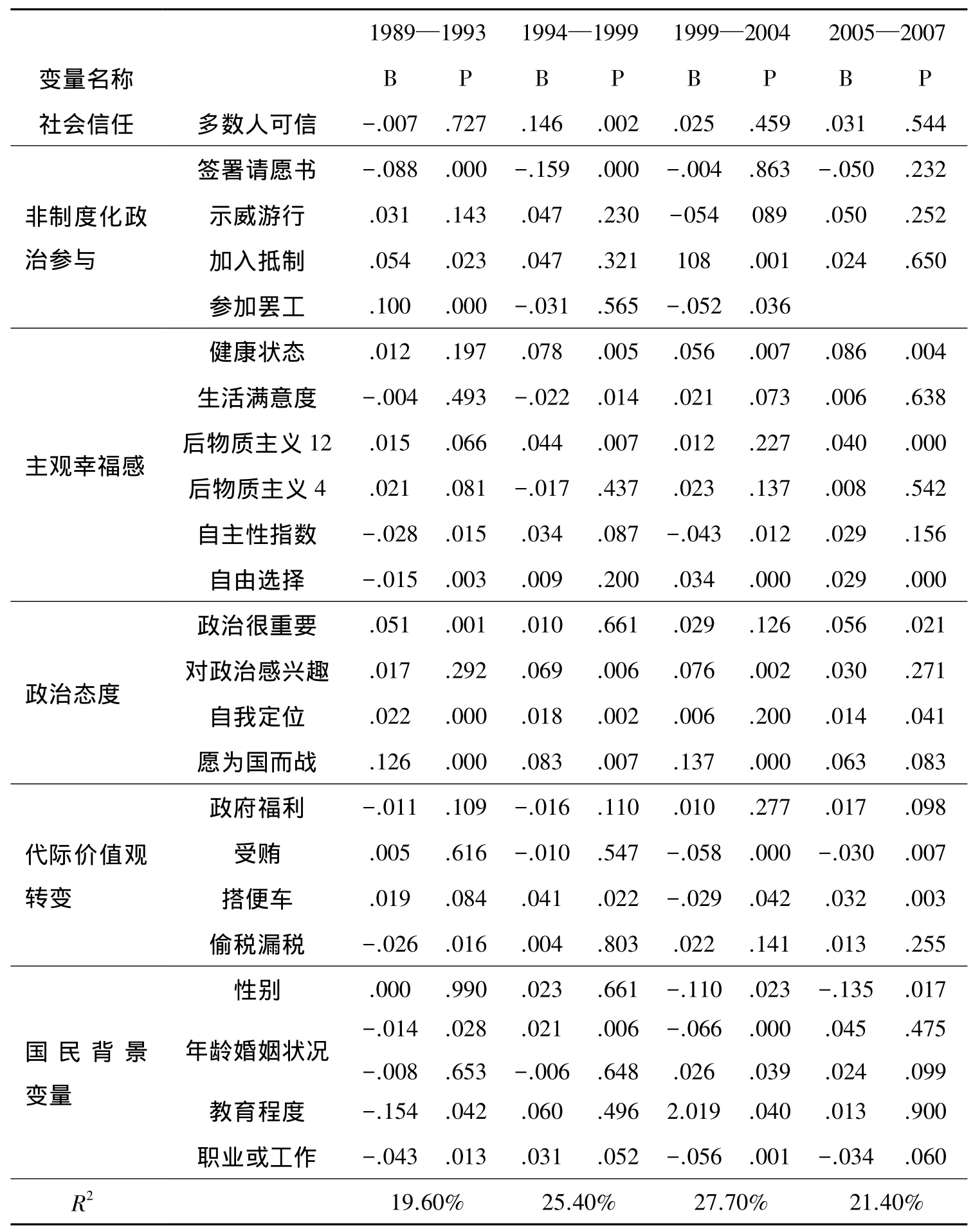

我们采用SPSS统计分析软件将社会信任、非制度化政治参与、主观幸福感、政治态度、印度传统文化价值观、国民背景变量等六个变量按世代分别与印度政治信任进行相关性分析,以测量它们之间的相关性。结果如表2所示。

总体来说,各变量指标在第一个世代中相关系数较小,在第二、三、四个世代中相关系数较大,即各变量指标对第一个世代的影响力度较小,对第二、三、四个世代的影响力度较大。

具体来说,社会信任与印度政治信任的关系在不同世代呈现不同的特点,在第二、四个世代呈显著的弱相关关系,在第一、三世代则不相关。非制度化政治参与多与印度政治信任呈负向相关关系,第一个世代多呈正向关系,相关系数的大小在不同的变量指标上相差各异。政治态度、主观幸福感这两个变量与印度政治信任呈正向关系,其中,这两个变量在第二、三、四个世代中影响力度较大。在国民背景变量中,“你多大时完成教育”与印度政治信任相关性相对较强,具体分析发现,从没接受教育和在13—18岁间完成教育的印度国民政治信任较高,而在12岁以前和19岁以后完成教育的印度国民政治信任均较低。英格尔哈特所说的价值观的转变,在前面三个世代影响较小,从第四个世代开始对印度政治信任产生了较大的正向影响。根据英格尔哈特的代际价值观转变理论,价值观的转变在长期社会过程的群体效应之中完成,从表2可以认为,第四个世代时印度完成这种价值观的转变,前面三个世代未表现出显著相关性或许是正处于静悄悄的革命之中。

表2 印度政治信任的相关性检验

续表

值得注意的是,第一个世代中各变量对印度政治信任的影响较小,但这期间政治信任度却较高,这与印度历史有关。政治信任是一个存量,一个国家中某一时期民众中存在的政治信任水平总是在继承前一时期政治信任存量的结果,政治信任不能够在短时间内“暴发而成”,而必须有一个较长时期的积累过程。这就不得不关联到印度的政治历史,1989年仍是拉吉夫·甘地执政时期,拉吉夫·甘地的母亲英迪拉·甘地遭刺后,拉吉夫·甘地和以他为领袖的执政党(国大党)赢得印度民众空前的信任和认同。尽管拉吉夫·甘地执政的后期(第一个世代末)局势动荡,但拉吉夫·甘地执政期间还是在某些方面取得了不错的成绩,印度民众仍对国大党抱有一定的期许。伊斯顿也曾指出“如果成员对当局或典则的道德效力有一种坚定的内在信任,那么,即使当局的输出或失败行动对成员造成了不断的打击,支持仍有可能继续存在”。这就是第一个世代中,印度政治信任处于较高水平的一个重要原因。

2.多元线性回归分析

每个世代分别建立一个回归模型,各变量对模型的联合解释力分别为19.4%、25.4%、27.7%、21.4%。具体如表 3 所示。

(1)社会信任对印度政治信任的影响分析。从表3可以看出,社会信任只在第二个世代通过显著性检验,对印度的政治信任产生正向影响。社会信任对其他世代为什么没有影响呢?社会信任被尤斯拉纳、Aberbach&Walker等学者认为是预测政治信任的一个重要变量,但这里情况却不同,综合以前的研究,我们认为可能原因有二。

第一,塞利格曼指出,在等级文化盛行的社会中,社会信任以及政治信任不可能萌发,因为在这样的社会中,社会秩序本身就规定了不同阶层的人可以做什么,不可以做什么,因而不同阶层的公民不可能拥有相同的价值观念。帕特南也认为,信任不可能在一个高度分化的社会中得以提升。印度存在着等级森严的种姓制度,这种社会分层也许阻碍了社会信任对政治信任的作用。

第二,Newton则认为社会信任在限定条件下可以对政治信任进行解释。由于本研究使用的是WVS已经成形的数据,在此,我们难以对既有的数据进行调整,所以不具备Newton所说的“限定条件”,但在本研究中社会信任与政治信任通过了相关性检验,因此可以认为我们是从侧面验证了Newton的观点。

(2)非制度化政治参与对印度政治信任的影响分析。从表3可以看出,第一个世代中有三个指标“签署请愿书”、“加入抵制活动”和“参加非官方的罢工”进入回归模型,“签署一份请愿书”在此期间对印度的政治信任有副作用,这与已有的研究相一致。第一个世代中印度的政治信任还处于相对比较高的水平,是因为“加入抵制活动”和“参加非官方的罢工”这两个指标对印度的政治信任有正向作用。第二个世代中,只有“签署请愿书”进入模型,且有显著的副作用,这也是第二个世代印度政治信任开始下降的原因之一。第三个世代中,“参加合法和平的示威游行”和“加入抵制”进入回归模型,“参加合法和平的示威游行”具有显著的副作用,虽然“加入抵制”具有正向作用,但这两个指标相互抵消,政治信任继续下降。第四个世代中,所有指标均未对政治信任产生影响,因此反而有利于印度第四个世代政治信任的提高。

(3)主观幸福感对印度政治信任的影响分析。健康状态从第二个世代开始起作用,首先是处于一个相对较高的水平,第三个世代时下降,第四个世代又上升到一个较高的水平,这与印度政治信任世代变迁趋势大体上是一致的。由此可推断,印度国民的健康状况在一定程度上对其政治信任有影响。如英格尔哈特所言,后物质主义对印度的政治信任有着显著的影响,后物质主义12项指标在第二、第四个世代中影响系数变化不大,但第四个世代的显著性水平有所提高,这一单项指标的变化也与印度政治信任世代变迁的趋势契合。

表3 印度政治信任回归分析(Method=进入)

(4)国民政治态度对印度政治信任的影响分析。从表3可以看出,第一个世代中,指标“政治在生活中很重要”、“在政治上的自我定位”和“愿为国而战”进入了模型。第二个世代中,“对政治感兴趣”、“在政治上的自我定位”和“愿为国而战”进入了模型。第三个世代中,“对政治感兴趣”和“愿为国而战”进入了模型。第四个世代中,“政治在生活中很重要”、“在政治上的自我定位”和“愿为国而战”进入了模型。政治态度是行为人基于对政治系统主观要求与现实之间满意度差异而表现出的对政治系统的态度,或者由之派生的参与政治系统的行为准则,一般来说,对政府和政府官员有着积极的态度,则政治信任度比较高,而对政府和政府官员持否定性评价的,则政治信任度比较低。第一、四个世代进入模型的指标数量较多,可以看出这两个世代印度国民对政治有着更积极的态度,并具有正向影响,所以这两个世代的政治信任水平较高。第二个世代中,共有三个指标进入模型,但影响系数要小于第一个世代,这表明政治态度对印度政治信任水平的影响下降了,第三个世代中,只有两个指标进入模型,影响力较小。可以看出,印度国民的政治态度对其政治信任有较显著的影响,且呈现出与印度总体政治信任相一致的世代变迁轨迹。

(5)价值观转变对印度政治信任的影响分析。第三个世代时,对受贿、搭便车所持的态度对政治信任具有负向影响,说明对这二者所持态度会降低印度国民的政治信任度,这是造成该世代政治信任值低的原因之一。对政府福利、搭便车所持的态度在第四个世代时对印度政治信任产生了正向影响,对政府福利、搭便车所持的态度对前面三个世代则没有产生作用,对这两者的态度是第四个世代政治信任上升的原因之一。

(6)国民背景变量对印度政治信任的影响分析。研究发现,性别在第三、四个世代对印度政治信任有负向影响,国外有的学者发现教育程度与政治信任正相关,吕传振等认为教育程度与政治信任负相关,在这里我们发现,教育程度对印度政治信任的影响并不是静态的,在第一个世代为负向影响,第三个世代变为正向影响,这种影响实际上呈现出世代变迁的趋势。本研究中年龄与政治信任负相关,在多元回归模型中,年龄对因变量的影响呈现动态变化,这与既有的研究有些许出入。具体来说,年龄对第一、三个世代有负向影响,在第二个世代表现为正向影响,第四个世代中则无影响。婚姻状况在第三、四个世代对印度的政治信任产生了正向影响,这说明婚姻状况是印度政治信任触底反弹的推力之一。职业或工作在第一、三、四个世代中对印度政治信任产生负向影响,在第二个世代呈正向影响,个中原因仍有待研究。

三、结论

本研究以WVS获取的数据资料为基础,采用定量分析方法,分析印度政治信任的世代变迁状况,并挖掘造成这些状况的原因。研究发现,从1989—2007年这18年间,印度的政治信任经历了“高—低—高”的世代变迁过程。我们还发现印度的总体政治信任度并不高,印度国民对不同政治组织、不同部门的信任程度存在差异,其中对“国土防御部门”(军队)信任程度较高,对“国家治理部门”(警察、议会、政府官员、政府和政党)信任程度较低。在印度政治信任的影响因素方面,社会信任对印度政治信任世代变迁的影响力弱小,非制度化政治参与、政治态度、主观幸福感、价值观转变等因素对印度政治信任的变迁有着较为重要的影响。

根据印度政治信任“高—低—高”的世代变迁状况,我们认为,在接下来一段时间内,印度的政治信任或将有走低的趋势,形成“高—低—高—低”的变迁状况。在接下来的时间里,印度若要加快经济社会发展、安定国家,执政党若要长久执政,则需要采取相关措施保持并提高政治信任,巩固政权合法性基础,具体政策措施则需要根据各个影响因素、不同部门、不同政治组织的不同情况采取不同的实施方式。

从整体上看,政治态度、主观幸福感、国民背景变量对政治信任水平影响较大,培养国民正确的政治态度,提高国民的主观幸福感,如鼓励国民参与公共政策的制定,帮助国民在政治上的准确自我定位,加大医疗卫生方面的投入以提高国民健康水平,加大社会保障方面的投入以提高公民的生活满意度等能在相当大的程度上提高政治信任水平。虽然国民背景变量对政治信任的影响呈非规律性的变动,但我们发现,教育程度、婚姻状况等的确对印度政治信任的提升有重要作用,是以做好国民教育事业,保证国民受教育权利,倡导婚恋自由,促进婚姻幸福等,能有效提高政治信任水平。

政治信任的构成是复杂的,执政党要想长久执政,除了在政治态度、主观幸福感、国民背景变量等上述三个方面做努力外,还要在社会信任、非制度化政治参与、代际价值观转变等方面下功夫。如前所述,一定程度上,等级森严的种姓制度阻碍了社会信任对政治信任的作用。这一制度造成了种姓隔离,致使不同种姓之间、不同阶层之间的信任无法形成。反观印度政坛,这一制度还造成了种姓的政治化与政治的种姓化,致使低阶层群体在政治上缺少话语权。这些都大大影响了印度的政治信任。因此,允许阶层自由流动,消除阶层固化,减少阶层歧视,缩小贫富差距,对一国的政治信任有重要作用。从相关性检验及回归模型中,我们看到非制度化政治参与对政治信任的影响呈负向影响与正向影响共存的局面,是以规避风险,扬长避短,是执政党需要考虑的问题。总的来说,保持民意表达途径的畅通,引导民意的理性表达,回应公民的合理诉求,这些将有着积极的意义。回归模型显示,代际价值观转变在第四个世代对印度政治信任产生显著影响,这说明代际价值观转变有赖于后天环境的培养,是以,在社会上引导明辨善恶是非之风气,在国家层面倡导正确的价值观念,营造出一个惩恶扬善、自由宽容,能形成共同或相似的价值取向的大环境,有利于培育公民的政治信任。

就部门而言,“国土防御部门”即军队的信任度较高且较为稳定,这说明军队确切地保卫了印度的国家安全,为印度的发展进步提供了一个稳定、安全的环境,这也是军队拥有高信任度的原因。这也反映出军队不可或缺的作用,只有在军队保卫国家安全的情况下,我们才能谈国民对其他部门的信任,倘若军队行为失范,失去信任,或有国家动荡、外敌入侵,甚至国家灭亡之危险。孙子曰:“兵者,国之大事也。”是以,建立一支正义、文明、威武的军队极为重要。

印度“国家治理部门”的政治信任具有较强的敏感性,世代变迁的轨迹更明显。部门内部,对议会、政府官员、政党的信任都经历了“高—低—高”的世代变迁过程,对警察、政府的信任在总体上是由“低—高”变动。“国家治理部门”在国家治理方面表现欠佳,是以对其信任度低,进而又导致国家治理效能低下,形成循环“陷阱”。若要提高“国家治理部门”的政治信任,则执政党需秉持为公民服务的执政方针,政府所作所为需能增加公民福祉,官员腐败需得到控制,议会、警察需各安其职,政治运行需得到民众的首肯,但这要依赖于一定的制度环境,只有在民主发展水平较高、民主制度比较健全的情况下,以上所说的才能得以实现。建立在种姓制度之上的印度畸形民主,注定了其“国家治理部门”较低的信任水平。因此,要提高政治信任水平,增强政权的合法性基础,应首先加强民主制度建设。

虽然中国与印度的国情不同,国家体制不同,但我们仍能从印度那里吸取一些经验教训。目前,我国的政治信任存在“差序格局”,对中央政府的信任远远超过对地方政府的信任,对县、乡一级的基层政府的信任尤其低,而中国目前普遍存在的上访现象,亦造成政治信任的逐级流失。基层政府的信任度低,政治信任的因故流失,这些都是应该认真对待的问题。我国正处于社会主义初级阶段,发展的任务艰巨,要想实现全面现代化,要想实现中华民族的伟大复兴,要想实现中国梦,必须要有坚实、稳定、持续的政治信任,以巩固政权的合法性基础。从提高、巩固政治信任的角度来看,我国应进一步健全法律法规,完善社会保障体系,推进医疗卫生、教育等事业的改革,惩治贪污腐败,保持民意表达渠道的畅通,加强民主制度建设。

本文仅属探索性的研究,存在一系列的局限。采用的数据来源于WVS,并非专门针对印度政治信任而设计,这是工具上的不足,为此,在有些变量的选择上还存在着极大的主观性,如政治参与的变量选择就并非最优。因为WVS的问卷设计,致有些变量不能采用,经济形势对印度的政治生活等各方面都有重要影响,而常用的经济绩效变量,在此由于条件限制不能采用。政治效能感是一个被普遍认可的预测变量,在此也不能采用。由于此等种种限制,本研究只是起抛砖引玉的作用,我们期待更具专题性的实证研究。

[1]上官酒瑞.国外政治信任研究的历史进程与理论聚焦[J].上海行政学院学报,2011(4):103-111.

[2]虞崇胜,陈鹏.政治信任研究:历史、逻辑和测量——基于1955年来全球政治信任研究成果的文献分析[J].比较政治学研究,2012(1):77-97.

[3]Craig S C,Niemi R G,Silver G E.Political Efficacy and Trust:a Report on the Nes Pilot Study Items[J].Political Behavior,1990,12(3):289-314.

[4]帕特南.使民主运转起来:现代意大利的公民传统[M].南昌:江西人民出版社,2001.

[5]杨鸣宇.谁更重要?:政治参与行为和主观绩效对政治信任影响的比较分析[J].公共行政评论,2013(2):52-71+179.

[6] Tianjian Shi.Cultural Values and Political Trust:a Comparison of the People's Republic of China and Taiwan[J].Comparative Politics,2001,33(4):401-419.

[7]Rose R,Mishler W.What Are the Origins of Political Trust?:Testing Institutional and Cultural Theories in Post-communist Societies.[J].Comparative Political Studies,2001,34(1):30-62.

[8]李向民,任宇石,吴志刚.企业员工代际划分及“新新人类”管理[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),2010(1):27-29.

[9]张立群.“代际”的出场与其存在的“焦虑”:关于新世纪一种文学现象的考察[J].南京社会科学,2012(1):135-141.

[10]康斯坦丁,曹兴,姜丽萍.代际关系与代际价值[J].青年研究,1989(9):27-32.

[11]Citrin J.Comment:the Political Relevance of Trust in Government[J].The American Political Science Review,1974,68(3):973-988.

[12]宋少鹏,麻宝斌.论政治信任的结构[J].行政与法,2008(8):25-27.

[13]刘昀献.当代中国的政治信任及其培育[J].中国浦东干部学院学报,2009(4):57-60.

[14]熊美娟.政治信任研究的理论综述[J].公共行政评论,2010(6):153-180+203.

[15]马得勇.政治信任及其起源:对亚洲8个国家和地区的比较研究[J].经济社会体制比较,2007(5):79-86.

[16]熊美娟.社会资本与政治信任:以澳门为例[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2011(4):77-87.

[17]林琳.越南的人际信任价值观与国家政制[J].东南亚研究,2012(1):10-15.

[18]Verba S,Schlozman K L,Brady H E.Voice and Equality:Civic Voluntarism in American Politics[M].MA:Harvard University Press,1995.

[19]谢治菊.村民政治参与及其对基层政治信任的影响分析[J].广东行政学院学报,2012(6):43-49.

[20]马克·E.沃伦.民主与信任[M].北京:华夏出版社,2004.

[21]梅祖蓉.中国政治信任水平测度指标及现状[J].云南社会科学,2009(2):5-9.

[22]Inglehart R,RAbramson P.Economic Security and Value Change.[J].A-merican Political Science Review,1994,88(2):336-354.

[23]王天楠.英格尔哈特代际价值观转变理论及其现实意义探究[J].武汉科技大学学报(社会科学版),2014(1):60-66.

[24]张宇,王冰.观念改变世界:“世界价值观调查”研究评介[J].华中科技大学学报(社会科学版),2012(4):101-107.

[25]Zhengxu Wang.Before the Emergence of Critical Citizens:Economic Development and Political Trust in China[J].International Review of Sociology,2005,15(1):155-171.

[26] Grimmelikhuijsen S.Do Transparent Government Agencies Strengthen Trust?[J].Information Polity,2009,14(3):173-186.

[27]Seok-Eun Kim.The Role of Trust in the Modern Administrative State an Integrative Model[J].Administration & Society,2005,37(5):611-635.

[28]Berman E M.Dealing with Cynical Citizens[J].Public Administration Review,1997,57(2):105-112.

[29]Carnevale D G.Trustworthy Government:Leadership and Management Strategies for Building Trust and High Performance[M].San Francisco:Jossey-bass Publishers San Francisco,1995.

[30]谢治菊.论我国农民政治信任的层级差异:基于A村的实证研究[J].中共浙江省委党校学报,2011(3):77-82.

[31]唐斌.政治信任的概念、特征与价值[J].理论月刊,2011(8):49-52.

[32]林承节.印度近二十年的发展历程[M].北京大学出版社,2012.

[33]戴维·伊斯顿.政治生活的系统分析[M].王浦劬译.北京:华夏出版社,1999.

[34]尤斯拉纳.信任的道德基础[M].中国社会科学出版社,2006.

[35]Aberbach J D,Walker J L.Political Trust and Racial Ideology[J].The American Political Science Review,1970:1199-1219.

[36]闫健.居于社会与政治之间的信任:兼论当代中国的政治信任[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2008(1):26-31.

[37]Newton K.Trust,Social Capital,Civil Society,and Democracy[J].International Political Science Review,2001,22(2):201-214.

[38]李明,潘春阳,苏晓馨.市场演进、职业分层与居民政治态度:一项基于劳动力市场分割的实证研究[J].管理世界,2010(2):60-68.

[39] Mcdill E L,Ridley J C.Status,Anomia,Political Alienation,and Political Participation[J].American Journal of Sociology,1962,68:205-213.

[40]侣传振,崔琳琳.城乡居民政治信任的差异化比较研究:以政府绩效为研究视角[J].现代城市,2012(2):41-44.

[41]胡荣,胡康,温莹莹.社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任[J].社会学研究,2011(1):96-117+244.

[42]赵莹莹.种姓制度对印度现代化进程的影响[D].兰州大学,2010.

[43]孔凡义.信任、政治信任与政府治理:全球视野下的比较分析[J].中国行政管理,2009(10):123-126.

[44]李连江.中国农民的政治参与[EB/OL].http://www.comment-cn.net/data/2006/1010/a-rticle_20361.html.

[45]胡涤非.村民政治信任及其对村级选举参与的影响:基于广东省惠州市P村调查的实证研究[J].暨南学报(哲学社会科学版),2010(3):156-162.

[46]胡荣.农民上访与政治信任的流失[J].社会学研究,2007(3):39-55+243.

[47]黎平海.印度金融自由化对中国金融体制改革的参照意义[J].东南亚研究,2005(2):41-45.

[48]张健.当代中国政治信任的结构与变迁:1978-2010[D].上海:华东师范大学,2011.

[49]Norris P.Critical Citizens:Global Support for Democratic Government:Global Support for Democratic Government[M].Oxford:Oxford University Press,1999.

- 世界经济与政治论坛的其它文章

- 互联网平台企业的竞争发展战略——基于双边市场理论