经济转型背景下印尼农业结构演变研究

卢泽回

(厦门大学,福建 厦门 361005)

印尼是世界上最大的群岛国家,由上万个岛屿组成,疆域横跨亚洲及大洋洲,位于赤道附近,属于热带雨林气候,雨量充足,适宜种植业作物生长,其国土面积大部分土地肥沃,有着非常优越的农业发展条件。工业化早期,印尼同泰国、马来西亚、菲律宾等其它东盟国家一样属于农业国,农业在国民经济中占绝对主导地位,不仅贡献了大部分的国民经济总量,而且解决了绝大部分的劳动力就业。自20世纪70年代推行以“农业为基础、工业为重心”的经济发展战略以来,经历40多年的发展,印尼已经由农业国转变为新兴工业化经济体;当前印尼已经是东南亚最大经济体和世界第十六大经济体,作为正在崛起的新兴经济大国,印尼经济结构正在转型,在整个国民经济体系中,其农业整体结构及内部结构也相应发生了深刻的变化。

一、印尼农业整体结构演变

在这里,农业指广义农业,即三次产业划分中的第一产业,包括种植业、林业、渔业、畜牧业,其中种植业包括粮食作物种植和经济作物种植;农业整体结构演变指农业在整个国民经济体系中的变化状况。一般而言,随着工业化进程向前推进和经济结构的转型升级,农业产值绝对量和现代化水平将会不断提升,而农业在国民经济中的相对地位将不断下降,包括产值比重和就业比重。

(一)农业整体发展概况分析

印尼农业总产值和人均产值水平不断提升,按现价美元核算,农业总产值由1970年的43亿美元上升到2012年的1 126亿美元,增长了25倍;按2005年不变美元价格核算,农业工人人均产值由1980年的559.9美元上升到2011年的937美元,增长幅度为67%。印尼农业总产值增长率波动较大,水平相对较低,2005年以来保持相对稳定:20世纪60年代农业产值平均增长率为2.7%;1970—1980年为3.8%,低于同一时期其它东盟国家的水平(泰国为5.4%、马来西亚为5.0%、菲律宾为4.9%),但相比本国前一个十年的平均增长率水平已经有了很大的提高;1980—1990年为3.4%;最近几年,农业产值增长率保持稳定水平,维持在3%左右。随着农业不断向前发展和工业化、城市化进程加快,农村人口发生了转移,使得印尼农村人口占总人口比重从1970年的82.9%降为2012年的49%,42年下降了34个百分点。农业发展的同时,劳动力发生了转移,农业就业人数和比重均呈不断下降趋势,2005年就业人数为4 130万,占总就业人数的44%,2012年为3 890万,占35%。

(二)农业整体结构演变分析

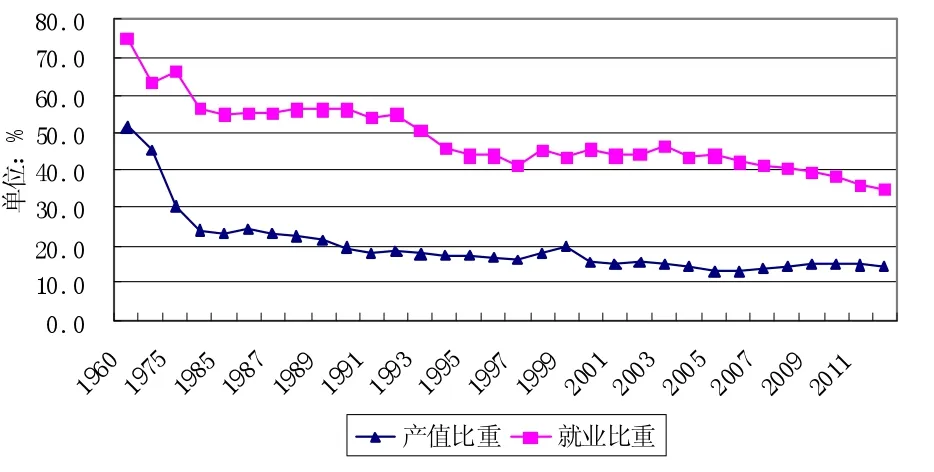

自独立以来,将近70年的经济建设历程中,印尼农业在整个国民经济体系中的相对地位发生了显著变化,如图1所示。由图1可以得知,农业产值比重和就业比重在整个国民经济体系中均不断下降,两者均表现出很强的趋势性和保持一定的同步性,表明农业产值比重下降的同时,农业就业比重也在下降,劳动力从农业向其它产业发生了转移。

图1 农业产值比重和就业比重变化趋势

1.农业产值比重整体趋势向下,呈现双阶段特征。印尼农业产值比重变化历程大致可以分为两个阶段:1960—1985年的迅速下降阶段和1985年至今的缓慢变化阶段。1960—1985年期间,农业产值比重迅速下降,从1960年的51.5%下降到1985年的23.2%,25年下降将近30个百分点,平均每年下降1.2个百分点;该时期是印尼实行进口替代工业化战略时期,相比20世纪60年代以前,工业取得了迅速发展,由此带动产业结构和农业相对比重发生显著变化。农业产值比重经过一轮迅速下降后,于1985年进入缓慢变化阶段,周期从1985年持续至今,具体地,1985年农业产值比重为23.2%,2012年为14.4%,将近30年时间下降不到10个百分点。1985年至今,农业产值比重缓慢变动原因主要有以下几点。(1)农业在印尼国民经济中占有重要地位,印尼政府一直以来十分重视农业的发展,经常制定促进农业发展的政策,比如近年来采取的农业多元化发展举措,这些因素使得农业能够获得一种较为稳定的发展环境从而避免外部因素的巨大冲击。(2)随着劳动力向外转移,农业产量水平和劳动生产率不断提高,农业获得较好的发展势头,从而使得农业在整个国民经济体系中的比重不至于快速下滑;根据世界银行统计数据,以(2004—2006年 =100)为标准,印尼1985年的作物生产指数为50,2012年为124.6,增长了1.49倍。(3)工业和服务业发展相对缓慢,1997年东南亚金融危机以来,印尼制造业经营状况不佳,出现了“逆工业化”现象,服务业是印尼三次产业中发展比较落后和相对滞后的部门,2000年以来,两者处于一种相对缓慢的发展格局,以至于对农业的挤占效应不大。

2.农业就业比重整体下降幅度较大,呈现逆经济周期特征。印尼农业就业比重变化非常有特色,呈现出很强的阶段性和逆经济周期特征。1960—2012年期间,农业就业比重出现了三次比较明显的下降阶段和两次平稳阶段。1960—1985年期间,农业就业比重快速下降,由1960年的75%降至1985年的54.7%,25年下降了20个百分点。1985—1993年期间,农业就业比重进入平稳阶段,1985年为54.7%,1993年为50.6%。1994年以后农业就业比重突破之前的平稳阶段,进入低于50%的下降阶段,并持续到1997年东南亚金融危机爆发。1997年以后,由于印尼制造业受到东南亚金融危机的严重冲击,大量企业破产和工人失业,因此,农业就业人数增多、就业比重相对上升,这种态势持续到2003年,但这时期的就业比重始终没有超过1993年的水平(50.6%)。2004年之后,随着印尼经济的恢复和振兴,工业(尤其是制造业)重新获得发展,吸收劳动力就业增多,导致农业就业比重进入较快的下降阶段,这种态势一直持续至今,2012年农业就业比重为35%,为历年最低水平。从以上分析可以看出,当印尼经济处于景气时期,农业就业比重呈下降趋势;当印尼经济处于不景气时期,农业就业比重呈稳定或略微上升趋势;由此可知,印尼农业就业比重表现出逆经济周期特征,农业就像一个蓄水池,对劳动力起着很大的缓冲与释放作用。

3.农业就业大部分时期缺乏弹性,就业比重变动滞后于产值比重变动。根据收集到的数据,可以计算出1996—2012年期间印尼农业的就业弹性系数,该值大部分年份均小于1,表明农业就业缺乏弹性,即农业就业人数变动比率小于产值变动比率,从而导致农业就业比重变动滞后于产值比重变动,2012年农业产值比重为14.4%,但就业比重仍高达35%。农业劳动力转移相对滞后将会导致剩余劳动力大量存在,按照劳动力市场均衡理论,以工资率与边际劳动生产率相等作为充分就业工资水平核算,印尼农业部门必然存在大量的剩余劳动力,那么这部分剩余劳动力能否顺利向其它产业转移对印尼推行农业机械化、现代化、产业化而言是非常关键的问题。

二、印尼农业内部结构演变分析

农业内部结构演变的一般趋势主要体现在三方面:(1)传统农业向现代农业转变,从技术性较低的粗放型农业向技术性较高的集约型农业发展;(2)农业内部各子部门协调发展,即种植业、林业、渔业、畜牧业之间出现多元化综合型发展,并且种植业内部经济作物比重不断提高;(3)农业产业化水平不断提高,农业由分散个体化经营走向产业化规模经营。

(一)传统农业向现代农业转化状况

2000年,中国农业部曾组建农机考察团对印尼和马来西亚农业机械化水平进行考察,其中对印尼的考察结论主要有:农业科技推广普及不足,农民教育水平低;主要农作物的品种落后;种植业田间管理不够,种植方式粗放,作物产量低;农业机械化水平和农业劳动生产力水平较低;农田水利基本设施不配套。由此可以判断,2000年前后印尼农业基本处于传统农业阶段,农业发展水平低下。那么,经历这么多年的发展,印尼农业由传统阶段向现代化阶段转化情况如何呢,本节通过化肥使用量、农作物单位产量、农机使用量和灌溉设施三项指标进行初步分析。

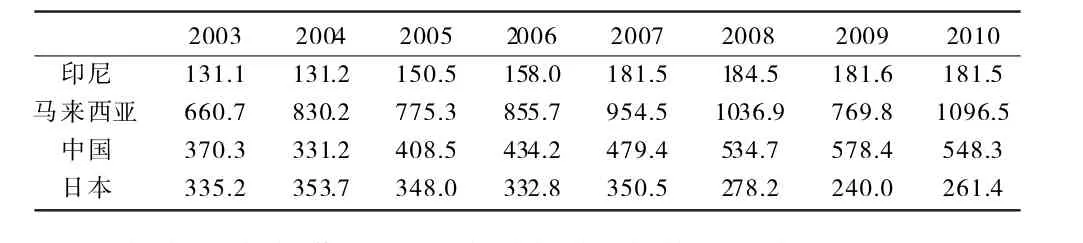

1.化肥使用量。化肥是重要的生产资料,对农作物单位产量的提高有直接影响,化肥使用量是衡量农业现代化状况的一项基础指标。20世纪80年代,印尼政府推行“绿色革命”时期对农民使用化肥进行大量补贴,1980年印尼政府对化肥补贴额达到6 800万美元,1988年达到5.5亿美元,大量补贴使得化肥的使用普及很快,化肥使用量年平均增长率达到12%。化肥的大量使用使得印尼的粮食产量增长很快,尤其是大米,1984年总产量达到3 813万吨,印尼终于实现期望已久的大米自给目标。进入90年代以后,化肥补贴需要大量的资金,而当时印尼政府未能满足,导致化肥使用量大幅度减少,1993—2000年期间,化肥使用量年均增长率只有0.1%。进入21世纪,化肥使用量有了较快的增长,如表1所示,2003年每公顷耕地使用化肥量为131.1千克,2010年达到181.5千克,增长幅度将近40%,年平均增长率为6%左右。从时间序列数据比较,近年来印尼农业化肥使用量有了很快的增长;然而,从截面数据来看,与马来西亚、中国、日本等国家相比较,其水平还有很大的差距,2010年马来西亚每公顷耕地使用化肥为1 096.5千克,中国为548.3千克,日本为261.4千克。

表1 印尼每公顷耕地化肥使用量及国际比较单位:千克/公顷

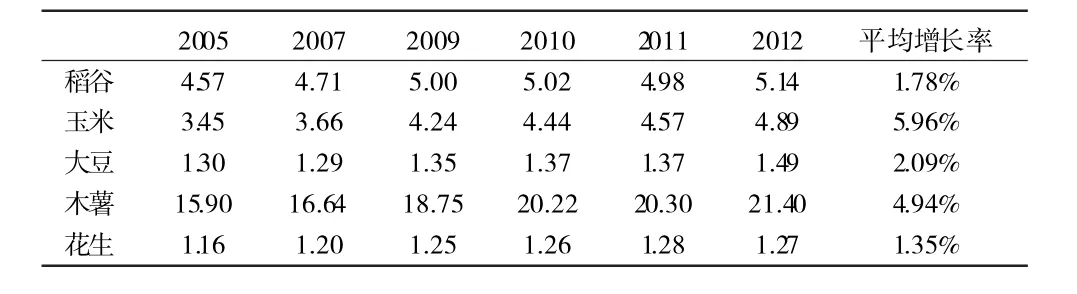

2.农作物单位产量。农作物单位产量是农业劳动生产效率的重要体现,也是衡量农业现代化状况的指标之一。印尼主要粮食作物的单位产量状况如表2所示,2005年以来,稻谷等五种粮食作物单位产量均有不同程度的增长,其中玉米和木薯增长较快,稻谷、大豆、花生增长相对较慢。稻谷和玉米是印尼主要的粮食作物,2005年稻谷单位产量为4.57吨每公顷,2012年为5.14吨每公顷,增长幅度为12.5%,年均增长率为1.78%,将近10年来,稻谷单位产量水平徘徊不前、提高程度非常有限,2012年印尼的稻谷单位产量水平还没达到我国杂交水稻的一半;2005年玉米单位产量为3.45吨每公顷,2012年为4.89吨每公顷,增长幅度为41%,年平均增长率为5.96%,玉米单位产量提升相对较快,但仍大大低于巴西、中国、古巴等国家的玉米单位产量水平。就经济作物而言,咖啡和棕榈油是印尼主要经济作物,目前,咖啡单位产量在790千克每公顷左右,仍大大低于巴西、越南、哥伦比亚等国家咖啡产量水平,后三者咖啡单位产量分别为1 000千克每公顷、1 591千克每公顷、1 220千克每公顷;印尼是世界第一棕榈油生产国,但棕榈油单位产量只有2~3吨每公顷,低于马来西亚4~5吨每公顷的水平。

表2 印尼主要粮食作物单位产量单位:吨/公顷

3.农机使用量与灌溉设施。农用拖拉机使用量、柴油发动机使用量、灌溉设施覆盖率是衡量农业机械化和专业化程度指标,然而,印尼这方面的统计数据是比较缺乏的。根据《世界经济年鉴》统计数据,2008年印尼耕地农用拖拉机单位使用量为4.1台每公顷,而同一时期马来西亚为24.1台每公顷,泰国为15.6台每公顷。目前,印尼购买大型、高端的农机设备还有一定的困难,适用的主要是价格低、维护方便、适用性比较强的小型农机。由以上两点,可以大略判断,近年来,印尼农业机械化程度还处于比较低的阶段,影响因素是多方面的。(1)印尼人口众多,总耕地面积少,人均耕地面积很低,据世界银行统计数据显示,2009年印尼人均耕地面积为0.1公顷左右,农业生产较分散,这不利于推行农机规模化使用。(2)推行机械化面临许多现实问题:一方面许多经济学家和社会学家担心造成农村大量劳动力剩余,给劳动力就业带来很大压力;另一方面需要大量的资金从国外引进机器,本国工业体系不完整,配套能力差;再者,农民教育水平偏低,科技掌握能力不高。

灌溉设施作为农业的基础设施,印尼农业也面临着很大的不足,印尼大部分地区缺乏完善的灌溉系统,农民基本上还是靠天收成。20世纪70年代中期到90年代中期,印尼政府曾对农业基础设施进行大量投资,在爪哇岛和全国各地兴建水利工程,印尼一度成为东南亚农业灌溉面积最大的国家,1969年印尼水稻灌溉面积为360万公顷,1984年为490万公顷。但自1997年东南亚金融危机以来,政府没有修筑新的灌溉系统,也没有对旧的灌溉设施进行修复,使得印尼农业灌溉水平停滞不前:1995年印尼农业灌溉率为14.55%,2000年为13.39%,2003年为13.08%。进入21世纪,印尼农业灌溉系统仍没有得到很大的改善,长期以来,水利灌溉渠道受自然灾害和居住、工业占用破坏程度严重。印尼全国耕地面积为8 000万公顷左右,据2009年印尼公共工程部统计数据,灌溉耕地面积共740万公顷,其中186万公顷耕地灌溉设施损坏,其余560万公顷灌溉设施尚好,13省水利灌溉设施亟待修复。①近年来,印尼政府加大农业基础设施修复力度,2013年,印尼农业部基础设施负责人表示,印尼政府将在四年之内筹集20.4亿美元对所有损坏的灌溉系统进行修复,实际效果如何让人拭目以待。

4.印尼农业现代化转化情况小结。综合以上三个方面的分析,可以得出结论:纵向层面比较,当前印尼农业现代化水平的确有了一定程度的提高;横向层面比较,与东盟邻近国家以及发达国家相比,印尼农业现代化水平还有一段很大的距离,水平相对较低;综合两个角度分析,可以看出印尼农业正处于传统阶段向现代化阶段过度时期,并且处于比较初期的阶段,还没有实现质的突破。印尼实现农业现代化还需要具备很多条件,包括出台农业政策、实行土地改革、完善农业金融信贷支持、采用现代化农业经营管理、提高农业技术和效率、农业产品走向多元化和国际市场、农业劳动力向工业和服务业有效转移等等,可以预计,随着国民经济的进一步发展和印尼政府在中期发展规划中对农业的高度重视,印尼农业向现代化转化过程会加快,但是要彻底完成这个转化,仍需一个长期的艰难过程。

(二)农业内部协调发展状况

1.种植业内部粮食作物与经济作物协调发展状况。农作物包括粮食作物和经济作物,二者的比重关系是衡量农业商品化程度和农业结构优化程度的重要指标,如果粮食作物比重偏高,那么农业的商品化程度就会偏低,从而农业支持工业发展程度非常有限,反过来则结果相反。

20世纪60年代后期至80年代中期,印尼政府将实现大米自给目标作为农业发展的重点,过分强调大米生产,导致其他粮食作物和经济作物发展相对缓慢,粮食作物内部生产结构比例一度失调,非稻谷粮食作物产量较低,农业结构呈现单一种植制格局。80年代中期,国际石油价格暴跌导致印尼油气产品出口受阻,外汇收入大幅下降,政府开始重视经济作物发展,因此,80年代中期以来,印尼种植园经济发展很快,当时为了提高经济作物产量,政府已经给小种植园提供低息贷款用于翻种和扩大种植面积,1991年印尼种植园面积达到1 189.4万公顷,为1968年的2.4倍。进入21世纪,尤其是苏西洛上台执政以来,政府非常重视农业多元化经营,采取综合型的农业发展战略,大力发展粮食作物的同时,给种植园业优先发展机会,天然橡胶、棕榈油、咖啡、可可等经济作物列为重点发展品种,当前,印尼是世界第一大棕榈油生产国和世界第二大产胶国,可可和咖啡产量分别位居世界第三和第四位。近年来,随着国民经济的崛起,印尼粮食生产与经济作物发展逐渐趋向平衡,农业结构由单一粮食种植制走向多元化经营的大农业体制。

2.种植业、林、牧、渔业之间协调发展状况。种植业、林、牧、渔业四个子部门之间的协调发展状况反应了农业内部结构高级化程度,一般趋势表现为各部门综合协调发展的同时林、牧、渔业三者的产值比重不断上升。印尼政府越来越重视农业内部各子部门的协调发展,逐步认识到农业经济多元化发展对国民经济稳定和增长的重要性。

苏西洛上台执政以前,政府除了重视粮食生产外,其它农业部门也得到了一定程度的兼顾。对林业而言,政府自2002年起禁止原木出口,积极发展林木加工业和高附加值的林业出口产品,2006年木制品出口额达到28.9亿美元;对畜牧业而言,为了改善和提高人民的生活质量,满足居民对副产品日益增长的需求,政府大力发展畜牧业,尤其是牲畜饲养,1984—1994年期间,畜牧业年平均增长率为4.9%;对渔业而言,20世纪70年代之前因捕鱼工具落后、方法传统,渔业发展相对缓慢,70年代后期,印尼海洋渔业推广使用机动船机械化捕鱼,渔业发展速度较快,按1993年不变价格核算,1984—1991年期间渔业产值年平均增长率为5.2%。总的来说,这段时期内印尼农业内部各子部门都有了一定程度的发展,但种植业仍占有很大的比重,1994年,种植业占农业产值比重达到65%,其它三者比重之和为35%,其中林业占14%、渔业占10%、畜牧业占11%。

苏西洛2004年上台执政后,积极挖掘农业的经济增长点,重视农业发展和农村社会的振兴,给农园业、渔业、畜牧业优先发展条件。随着印尼制造业的恢复与振兴,木材加工业、造纸业、家具业、海产品加工业等下游行业的带动,林、渔业获得了较快的增长,它们在整个农业中的比重发生了很大变化:2005年林业产值大幅增加,占农业产值比重达到51.8%;2009年渔业占农业产值比重达到30%,2011年印尼的渔业产品出口额为32亿美元,渔业的快速发展与印尼政府大力引进外资、重视渔场建设密切相关。相比种植业、林业、渔业而言,印尼的畜牧业发展相对缓慢,但也有了一定程度的发展,以(2004—2001年 =100)为标准,印尼畜牧业生产指数 2005年为 95.4,2008年为105.6,2010年为 119.0,2011年为 123.5。当前,印尼国内畜牧产品生产仍然满足不了居民对肉类和奶制品的需求,每年仍需从国外进口一定的比重弥补国内生产缺口,据2010年统计数据,印尼95%的肉类需求必须由进口来满足,国内生产每年只能满足4%~5%的肉类供给;由于人民生活水平的提高促进了奶制品需求的不断上升和国内奶制品产量增幅不大的原因,印尼奶制品进口比重仍然很高,2011年牛奶进口比重高达70%。①《印尼试图降低对进口牛奶的依赖》,中国驻印尼参赞处网站,2011-07-27.针对畜牧业发展缓慢的状况,印尼政府也加大了发展畜牧业的力度,近两年,由于印尼农业部和畜牧业协会大力提倡发展黄牛饲养业,牛肉进口比重大大下降,2011年肉类进口比重降为17%,按照印尼农业部统计,2013年肉类进口比重将降至13%左右,2014年有望实现肉类自给。

三、印尼农业结构演变面临的主要问题

由前面分析得知,印尼农业整体发展水平不断提升的同时,农业相对地位逐步下降,农业产值比重和就业比重不断减小。目前,印尼农业内部结构正朝着多元化、综合型发展的方向前进,农业结构演变呈现出良好的态势;然而,印尼农业的发展还受到不利因素的制约,农业结构演变面临着一些问题。

(一)耕地被占用、人均耕地面积狭小

耕地是农业的基础,种植业、畜牧业对耕地有很大的依赖程度。近年来,印尼农业用地占土地面积比重虽略有上升,1970年为21.2%,2009年为29.6%,2011年为30.1%;但是,印尼人多地少,人均耕地面积几十年来一直变化不大,处于较低水平,自2009年以来一直维持在0.1公顷左右。印尼人均耕地面积不断缩小跟耕地被占用有很大关系,随着工业化进程的推进,工业占用耕地的情况在印尼常常发生。根据印尼中央统计局统计数据,2004年前后,印尼每年有4.7万公顷农田被占用,尤其是爪哇岛耕地农转非最为严重,这一地区的耕地减少面积占全国90%左右。另外,2003—2008年期间,印尼2 100万公顷的农业用地中有12.1万公顷转化为非农用地,2009年又有2.7万公顷被占用。耕地面积大幅度缩小造成印尼每年农产品产量减少890万吨,粮食产量的减少将会危及粮食安全,印尼政府如果不立法明令禁止,工业占用农业耕地的情况还会发生,情况将会更加恶化。耕地被占用、人均耕地面积小、土地零散化,加上农业存在的大量剩余劳动力还没能有效转移,这些因素将共同制约农业走向现代化、产业化和机械化,纵观整个亚洲,印尼这种情况是比较突出的。

(二)农村贫困问题仍未有效解决

国民脱贫致富,改善人民的生活水平,是一国经济发展的根本落脚点。几十年的发展历程,印尼经济取得了令人瞩目的成绩,农业整体水平不断提升,但是农村贫困问题仍然得不到缓解。全国贫困人口2007年为3 717万,2012年为2 913万,其中农村贫困人口2007年为2 361万,2012年为1 849万,2007年以来农村贫困人口所占比重一直高于63%。由此可见,印尼全国和农村贫困人口绝对数量不断下降的同时农村贫困人口比重仍然居高不下,原因主要有:(1)农业存在大量剩余劳动力;(2)农业工人人均增加值增长缓慢,据世界银行统计数据,2008—2012年期间,印尼农业工人人均增加值增长幅度为14.1%,远低于全国人均GDP增长幅度(63.7%)。农村贫困问题得不到有效解决,将会加大居民收入分配差距以及扩大农村与城市之间的发展差距,进一步阻碍印尼二元经济结构转化和城市化、工业化的推进。

(三)农业发展区域不平衡

印尼区域经济发展不平衡,西部发达、东部落后的面貌由来已久,政府历来重西轻东是主要原因之一。印尼有一万多个岛屿,各个岛屿之间自然条件、人口居住、经济条件有很大的差异,农业发展水平差距悬殊。爪哇岛面积占全国面积的7%,然而却生产了绝大部分的粮食作物,爪哇生产的稻谷、玉米、木薯等粮食作物总量占全国总产量的60%~80%,蔬菜、水果超过一半的数量也来自于爪哇生产。近年来,随着爪哇岛工业化和城市化进程加快,农业用地被工业建厂、住宅建设等项目挤占,爪哇粮食产量不断下降,将会影响到印尼粮食安全问题,进一步拖累整个经济的发展。爪哇岛以外的外岛农业发展滞后的主要原因是政府投资过少、基础设施落后,导致外资和私人投资相当缺乏,这种区域农业发展不平衡的格局势必给资源配置带来负面影响,进而影响到印尼整体经济建设效益。印尼农业发展的未来方向,应该加大落后地区的基础设施建设,发挥区域之间比较优势,充分利用当地自然条件、资源发展特色产业,加强区域经济分工与联系,以缩小农业区域发展不平衡差距。

[1]农业部农业机械试验鉴定总站科技外事处.赴印度尼西亚、马来西亚农业机械化考察报告[EB/OL].中国农业机械化信息网,2000-01-01.

[2]世界经济年鉴(2008—2009)[M].北京:经济科学出版社,2009.

[3]汪斌.东亚工业化浪潮中的产业结构研究[M].杭州:杭州大学出版社,1997:217.

[4]温北炎.印度尼西亚经济与社会[M].广州:暨南大学出版社,1997:94.

[5]吴崇伯.当代印度尼西亚经济研究[M].厦门:厦门大学出版社,2011:19,21.

[6]王勤.东盟五国产业结构的演变及其国际比较[J].东南亚研究,2006(6).

[7]印度尼西亚农用耕地大量减少[N].经济日报,2004-01-07.

[8]Benget Besalicto Tnb:RImoves to raise coffee output.The Jakarta Post,July 6,2009.

[9]OECD.Agricultural policies in non-OECD countries:Monitoring and Evalua-tion,2007.