绿道建设对乡村旅游的影响研究——以广东增城为例

◎ 刘云刚 罗启亮

绿道建设对乡村旅游的影响研究——以广东增城为例

◎ 刘云刚 罗启亮

摘 要:伴随中国国民经济的不断增长、城市化率不断提高,人们越来越重视生活质量、健康、休闲等话题,使得绿道研究、乡村旅游研究等具有生态特性的话题日益成为当今学术研究的热点。本文以乡村旅游开发与绿道规划、建设、管理的相关理论为指导,基于对广东增城市绿道建设与乡村旅游开发的过程与策略梳理、成果与效益分析、以及对增城模式创新性的总结,探讨了绿道建设与乡村旅游开发二者互动、互馈的可能性。

关键词:绿道 乡村旅游 外溢效应 增城

自2010年广东省出台《珠江三角洲绿道网总体规划纲要》至今,珠三角绿道网建设已基本完成“一年基本建成,两年全部到位,三年成熟完善”的目标,同时绿道网本身的完善也带来了经济、社会、环境等多方面的外溢效应,包括对乡村旅游的影响。众多学者围绕珠三角的绿道建设,探讨了绿道建设管理过程及出行方式等方面的特征,但对绿道的外溢作用仍探讨较少。广东增城市是国内绿道建设的先行者,也是绿道建设带动乡村旅游发展的受益者。自2008年起,增城市在短短的三年间建成257.91公里的绿道,并率先赋予绿色经济功能,以绿道建设带动乡村旅游发展,连续几年增城绿道接待旅客以同比近200%的速度增长,绿道沿线村集体经济增长速度高于其余村50%以上,着实带动了当地农民就业与致富。乡村旅游是统筹城乡的重要一环,对维系中国文化基底、推动乡村地区发展有重要意义。因此,本文通过增城市的案例研究,探讨绿道建设对乡村旅游的影响,弥补绿道外溢效应研究和乡村旅游发展研究方面的不足。

一、绿道建设与乡村旅游

(一)乡村旅游发展概述

乡村旅游是依托于乡村地域及其生态环境,以已具有乡村型的生产形态、生活习俗、乡村聚落、乡村文化等自然和人文资源为吸引物的休闲度假旅游,是主要以城市居民为目标市场,以乡村资源为依托,以村民为经营主体进行的旅游产品的经营活动[1]。乡村旅游的内涵极为丰富,国内外学者对此争论颇多,但一般认为,乡村旅游包含三个大方面:一是发生在乡村地区,二是以乡村性作为旅游吸引物,三是乡村旅游属于休闲度假游,三者缺一不可。其低级形态是向游客提供观赏、游憩、休闲、度假、购物和娱乐等乡村旅游产品,高级形态则为参与、养生、保健、考察、修学、科普等。除此之外,相比发展工业,乡村旅游具有投资小、风险小、利润率高的特点。同时,发展乡村旅游将促进乡村地区农业生产与旅游消费的双重利益[2-4]。

纵观我国乡村旅游发展前二十年,旅游产品以观光旅游、农家乐为主,项目单一,对“乡村性”的开发不够,并且与部分城市生态旅游产品发生功能重叠;另一方面,改革开放后的二十年间,城镇经济体发展不均衡,辐射乡村的能力较弱,乡村旅游的客源市场较小,这都导致了二十年间国内旅游市场的混乱、乡村旅游发展的沉浮[5-8]。

在“农家乐”盛行的四川地区,由于旅游产品过分雷同,自90年代初起经历了十年的蓬勃发展,最终却无法挽回价格恶性竞争带来的负面作用,维系艰难[9]。而在此过程中,当地政府并没有摸清行业的实际发展情况,不但缺少政府应有的行业监管和规范手段,甚至单纯为了追求即时效益和政绩,在逆境中引入外来企业一手包办,变相对农户企业进行了打压。这样的故事并不是特例,某些政府行为违背了旅游资源开发和市场发育规律,造成了自然旅游资源和乡村传统文化的损害,我们的政府正缺乏为这个“新”行业保驾护航、保证可持续发展的经验和有效手段[10-11]。

归结起来,所有问题的核心在于妥善解决对乡村旅游产品的理解、定位和开发,而这又与相关市场的发育和需求息息相关。2000年后我国进入快速发展时期,城市化不断推进,国民收入普遍增加,人们不再满足于每天机械化的工作和作息,城市居民对旅游的需求大大增加。以乡村性为卖点的乡村旅游恰好满足城市居民日常对短途、短期以及异质性的需求,产生了独到的旅游吸引力。而乡村旅游应如何迎合需求?发展乡村旅游的一大重点在于以农民为主体进行开发经营,而大多数农民缺乏优秀的经营理念和产品创意支撑,更缺乏充足的资金进行旅游产品打造和宣传。如果完全放手让农民进行零基础的旅游产品开发,很可能会继续走老路、走弯路。所以在当今乡村旅游产品的开发热潮中,政府的引导非常重要,而本文的绿道建设案例恰好为这样的一个思路提供支撑。

(二)绿道建设与乡村旅游

按照查理斯·莱托(Charles Little)在其著作《美国的绿道》中的定义,绿道是指沿着诸如河滨、溪谷、山脊线等自然走廊,或是沿着诸如用作游憩活动的废弃铁路线、沟渠、风景道路等人工走廊所建立的线型开敞空间,包括所有可供行人和骑车者进入的自然景观线路和人工景观线路[12]。因此,绿道天然具有旅游的含义,是连接公园、自然保护地、名胜区、历史古迹和高密度聚居区之间的纽带。

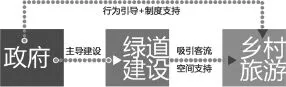

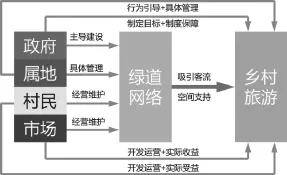

图1 绿道建设与乡村旅游开发机制

总结各国绿道形成的过程我们可知,绿道网络规划建设自身是从城市绿地和公园规划的实践中萌生,之后开始借助河流、山脉、轨道等已有元素开发绿色带状游憩功能。现在国内外大多数的绿道建设将绿道的生态保育、环境保护功能同城市开放空间规划的思考和探索结合起来,形成带状绿地(Greenbelt)以对城市无序蔓延、空间过度开发等城市问题进行一定的调节和控制[13-20]。现代的绿道融合了众多的功能,其空间区位、生态作用以及游憩功能,正与乡村旅游倡导的生态和乡村性有契合之处:绿道网络建设往往一部分在城市一部分在乡村,在空间上将城与乡的各个要素由“点”连成“线”,再成为“网”,搭起了城乡之间的路径联系,也将乡村地区区域内的景观进行路径整合,形成乡村性的旅游氛围体验;另一方面,绿道系统拉近了城乡居民之间的联系,满足城市游客的近郊游憩需求,刺激了乡村居民提供服务,为城乡居民发生经济关系提供了场所支持,这更是为乡村旅游提供了发展契机[21-27]。此外,王云才(2006)指出区域景观整体与乡村意境梦幻体验将是乡村旅游具有宏观统筹视野的一大发展方向[28],同时这也是在区域尺度下,通过绿道网络规划建设打造通道式动态旅游类型的一大亮点,侧面指出了绿道建设与乡村旅游的紧密联系。

那么,在绿道建设与乡村旅游开发过程中,各个主体应当担任怎样的角色?刘军萍(2006)结合国内外经验,总结出政府在乡村旅游中的四大职能:第一,编制总体规划和执行项目计划,保证区域发展的均衡性和产业发展的驱动力;第二,制定规章,引导和规范乡村旅游的健康发展;第三,给予资助,帮助乡村旅游提高质量;第四,组织培训,帮助从业人员转变观念,注重参与者的能力建设[29]。综合说来,农民是发展乡村旅游的主体,而绿道建设作为一项民生工程,同时也是政府介入乡村旅游、引导乡村旅游发展的一种手段。所以在绿道的开发过程中,政府应当注重整个专项组织架构的搭建,同时也应当通过政府行为引导农民参与其中,为乡村旅游开发“保驾护航”[30]。此外,李如嘉(2010)在成都温江杨柳江的绿道开发基础上提出了基于使用绿道理论的线性旅游开发理念(注重要素的线性连接)和产业聚落发展理念(注重相关产业要素的线性空间聚集)[31],为绿道建设兼顾沿线产业发展提供了具体的空间开发手法。

珠三角地区的土地开发模式强调TOD模式(即交通导向发展模式),注重快速交通对城镇发展的带动作用。而实际上,乡村地段的交通干线甚至常常切割城乡之间的联系,发达的交通系统背后却形成了城乡环境不适宜人居、不亲近自然的格局。另一方面,TOD模式的核心理念是对城市风貌为核心的大力推崇,难以兼顾当今日益凸显的城乡二元格局,特别对于区位条件不佳的落后地区,若非新城建设,交通系统的建设往往只是处理过境和通达的需求,并不能带来发展机遇[32]。珠三角绿道网是国内绿道建设的先例,于2009年启动建设热潮,全长2372公里,整合起9市共200余个自然和人文精华景物景点,形成服务人口约2565万、覆盖珠三角全区域的绿道网络体系[33-34]。通过绿道建设,珠三角地区以生态导向发展模式(即EOD模式)优化提升传统的TOD模式,以新取向整合资源要素和产业布局,促进乡村地区第一、第二、第三产业的联动与升级[35-36],从依赖工业化转变为不需要依赖工业化,实现区域增长方式的变革。绿道建设是对新城市主义中TOD开发模式的补充和完善,而绿道建设与乡村旅游开发就是以绿色经济带动区域增长的浪潮下最耀眼的新星。

二、增城的案例

(一)研究区域概述

增城市是珠三角通过绿道旅游探索乡村旅游发展之路的先行者。增城市位于广东省中部、珠江三角洲东北部,属广州市行政管辖范围。增城西连广州市区,东接惠州,南与东莞市隔江相望,离深圳和香港都很近,地理位置十分优越,是珠三角城市群和粤港澳“黄金走廊”的重要节点。全市面积1616平方公里,现辖6个镇、3个街道和1个国家级经济技术开发区,连续11年居广东省县域经济综合发展之首。

增城市拥有优越的自然条件和旅游资源。有蕉石岭、大封门、南香山等多个森林公园,森林覆盖率达48%;增江河穿城而过,沟通南北,一河两岸的景观为市民休闲以及旅游业的发展提供了优美的环境。生态区覆盖派潭、小楼、正果三镇,有白水寨,兰溪的畲族村,小楼的古藤、何仙姑古庙,派潭的高滩温泉等自然景色。此外,增城还拥有丰富的农产品,如荔枝、丝苗米、迟菜心、冬瓜,腊味、凉粉、豆腐等等。其中增城荔枝、凉粉草、丝苗米、乌榄称为“增城四宝”。这些资源为开发休闲观光农业,生态型农业提供了物质保障。

增城市市内交通四通八达,铁路与水路交通也较方便,市区内酒店服务业发达,旅游接待设施齐全。就整个增城市行政区范围而言,南部地区有良好的区位优势,承担重要的城市服务功能、交通集散功能和产业经济支撑;而中部、北部地区道路体系不完善,但多保持自然风貌、田野风光,与增城南部、广佛都市圈以及莞深惠都市圈形成城乡风貌的对照。

图2 增城市区位图

(二)增城市生态旅游的兴起

增城市对生态旅游的探索并不是一蹴而就,而是通过政府观念的不断转化和各级领导干部的不懈努力,在实践中循序渐进产生的。增城市生态旅游探索共分以下三个阶段:

1.三大主体功能区规划

在2000年前,增城市一直走粗放式发展路线,付出很多却收获甚微。直到2003年,增城市政府对以往观念进行反思,开始以科学发展观探索新路径,根据市域内不同区域的资源禀赋条件,提出将全市划分为南、中、北三大主体功能区:交通便利、工业基础良好的南部将着重发展制造业和现代服务业;环境优美、基础设施完备的中部着重打造文化生活区;而工业基础薄弱却有良好生态资源的北部地区将着重发展绿色经济,走生态产业的路线,发展都市农业和度假休闲旅游业,创建1000平方公里的生态旅游示范区。

2.全区域公园化战略

2007年,增城市基于可持续发展、公园化的理念,提出通过“全区域公园化战略”统筹城乡规划建设,意在融合工业文明与生态文明,因地制宜,充分利用自然条件进行开发建设。经过几年的努力,大大提高了增城市的生态环境,也全面提高了市民的生活水平和生活质量。

3.绿道建设

2007年,政府提出“建设广州东部生态旅游休闲区”的目标,将旅游业纳入全市经济发展四大支柱产业之一,并从2007年起,开始了从市区到白水寨风景区的休闲健身自行车绿道建设。随后,2010年增城政府借整个珠三角地区的绿道建设浪潮,基于自身绿道建设已有成果,将探索的重心放到了发展绿色经济上。早期绿道设计和建设主要的出发点是服务于旅游,多局限于运动、休闲的绿道游憩以及生态环境保护等功能;近期明确指出,要赋予绿道“绿色经济”功能,以围绕农民增收致富得实惠的目标强化绿道建设。

(三)增城的绿道建设

1.政府主导

一是增城市城乡规划局先后编制了《增城市绿道规划》和《增城市绿道及配套设施建设指引》,为绿道建设管理提供了建设标准和技术指引,确保实施主体有序推进绿道建设。

二是增城市成立增城市绿道网建设领导小组,市长亲自担任组长,制定了《增城市绿道网建设管理实施方案》作为绿道网建设管理的纲领性文件。《方案》指出绿道建设要坚持“政府主导、镇街属地实施、市场运作”的绿道建设管理机制,同时确定了增城市绿道建设采取政府作为建设业主主体的工程项目管理模式。

三是相关部门制定了《增城市绿道运营管理暂行办法》,以规范绿道运营管理工作,保障绿道及配套服务设施的正常使用。确立增城市新农办负责统筹组织全市绿道建设,建成后及时向市文体旅游局进行移交。市文体旅游局为绿道建设工程运营管理的主管部门,负责绿道运营管理的统筹工作,包括监督检查绿道运营情况、维护情况和管理情况,落实安排年度计划资金和组织绩效考核等各项相关工作。除此之外还专门成立考核小组对各主体进行季度考核。这些内容解决了绿道管理责任主体模糊的问题。

2.共建共管

在具体的规划、建设和管理上,增城绿道有以下几个创新点是基于发展乡村旅游、绿色经济的考虑[37-42]:

第一,规划理念突出了经济功能。其中特别强调要通过绿道建设,整体上连接三大主体功能区,微观上连接沿线农村,引导南部资金到北部投资生态休闲和度假旅游业,吸引周边发达地区市民到增城中、北部度假休闲,发展绿色经济,带动北部农民就业创业、增收致富。

第二,在绿道建设和建设机制保障上,倡导因地制宜,并突出共建原则。一方面,政府要积极主导,制定规划和建设标准,扶持相关项目并主动调动各方积极性;另一方面,绿道建设采取“属地建设”模式,以保护农民土地为原则,确定属地镇、街为建设主体,再将任务职责落实到户,形成垂直联动机制。属地建设确定了绿道的建设中村集体、村民的主体性,政府补贴基本建设经费,以鼓励村集体和村民充分利用现有资源进行绿道网项目经营和乡村旅游开发。这确保了绿道网、驿站、游客服务中心及相关项目的及时、有序开发,同时也增进了绿道在培育乡村旅游产业、促进农民增收致富的作用。

第三,在绿道网经营管理上,注重属地管理和市场主体经营管理相结合。一方面建立以属地为主的常态化管理机制,发动农民参与到新农村建设和城乡“清洁美”工程中,做好乡村环境整治和保洁,并开发农家旅馆、旅游村等经营类项目;另一方面建立以市场主体经营管理的长效机制,引入多元化投资主体和经营主体负责绿道的维护管理和运营,将镇、街所属的自行车租赁、游船经营等配套服务交由企业自主运营,自负盈亏。

(四)绿道建设与乡村旅游开发策略

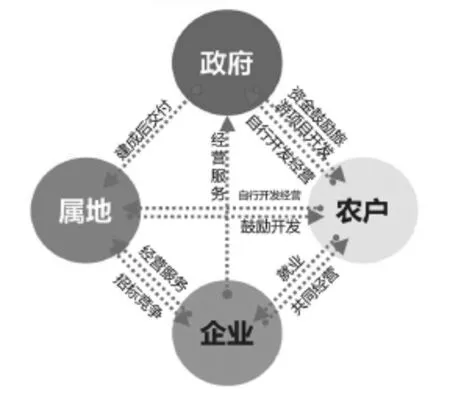

增城绿道建设强调“政府主导、属地管理、市场运作、农民参与”,即公共服务性项目由政府主导、属地管理,经营性项目由市场运作、村民参与。首先,由政府出资建设绿道和绿道驿站等服务设施,绿道日常管理维护交由属地进行,绿道驿站、自行车租赁、游船经营和配套服务则全部由市场竞争引入经营主体,同时也积极引入大型企业建设景点和农家乐。除此之外,农户一方面与旅行社等企业共同运营配套服务设施,另一方面通过申请政府资金支持,自行开发乡村旅游项目并经营获得盈利。

总结起来,便是采取以“政府+农户+企业”多方博弈为根本的“参与式乡村旅游开发模式”(如图3)。

图3 开发机制

三、增城绿道建设对乡村旅游的影响

绿道对乡村旅游的影响效益主要由经济、社会、环境三大方面构成。其中,经济效益是绿道建设促进乡村旅游开发的动力,起主导作用;社会效益是绿道建设带动乡村旅游发展的结果和再动力;而环境效益是绿道建设为乡村旅游可持续发展提供的资源保障和前提条件。众多专家、学者对增城市绿道建设带来的效益进行过分析[43-46]。

(一)经济效益

增城绿道通过“以藤结瓜”的方式串起了46个村庄,把沿线农村变成旅游服务的载体,促进当地农民就地创业、就业,实现农民收入大增。中山大学对增城绿道建设效益进行了系统评估并指出,增城绿道建设对乡村旅游的经济效益主要体现在促进农民就业和增收以及激活农村集体经济三方面。

1.促进农民就业

绿道建设促进农民就业效应主要体现在两个方面:一是直接就业效应(绿道维护、卫生管理和治安联防而带动就业);二是间接就业效应(绿道建成通过旅游业带动其他行业的发展,间接带动相关就业)。增城绿道沿线各村平均雇佣了15~25个本村村民来负责绿道维护、卫生管理及治安联防工作等,另外产生本村小商贩约30人左右,即增城绿道经过的46个村庄直接增加就业岗位约2500人。绿道自行车驿站配套了自行车出租、自行车维修、小卖部和公厕等功能设施,20个驿站可解决就业人员100人。另外,截至2010年,绿道沿线有农家旅馆、农家乐59家,招聘本地从业人员近700人,且随着绿道和旅游设施的不断完善,还应增加700个就业岗位。因此,绿道直接和间接增加的就业岗位总数大约为4018个。

表1 绿道增加就业人数统计

2.促进农民增收

绿道沿线的乡村旅游开发强调社区和居民的全方位参与,从旅游产品的生产到销售、从开发到接待均由社区和居民主动参与,从经济上保障了乡村全体居民的旅游收益,从而保证农民能从旅游开发中直接获益,增加农民的直接收入。

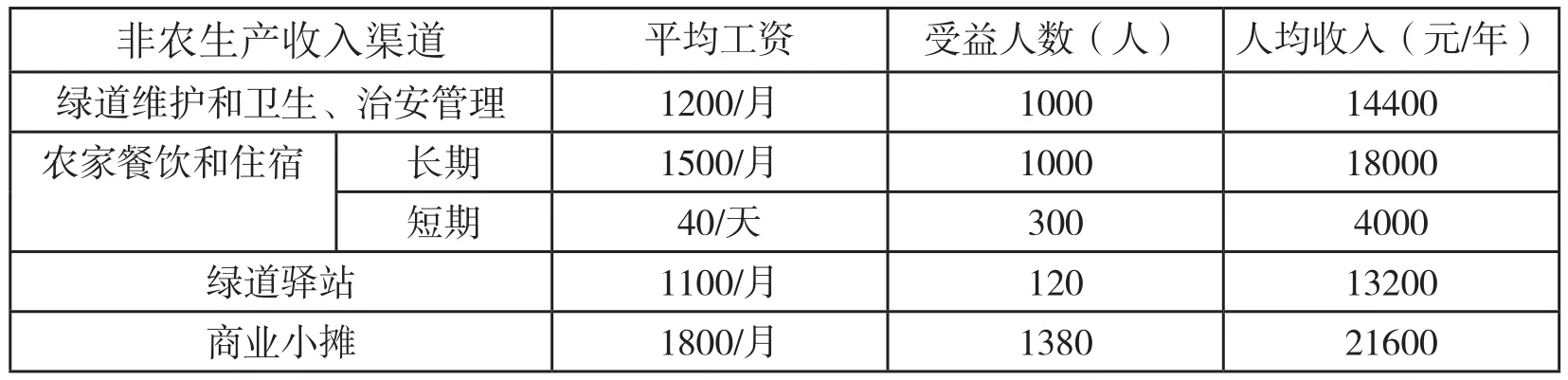

绿道建设主要通过三种途径促进沿线农民增收:一是农产品变为旅游产品而畅销,增加了农民农业生产收入;二是盘活了农村闲置物业以出租利用,增加了农民资本性收入;三是绿道建设带来的绿道维护管理和游客服务需求,增加了农民工资性收入(表2)。以荔城街的莲塘村为例,绿道运行后,每亩土地租金从800元上升到了1200元,2009年农民人均纯收入增长了20%,可见绿道建设对促进农民增收效果明显。

莲塘村以前是一个无人问津的贫困村,自2009年增城绿道建到莲塘村,村民纷纷把旧民居改造成绿道服务中心,将住房改成农家乐,打造“农家乐一条街”,树立旅游观光村形象。目前,700余人的小村里建成了43家农家乐,超过20%的村民通过开发农家乐致富。同时,乌榄、番薯、芋头等土特产也畅销起来,沿线农副产品的销售量和价格同时上涨,收购方式也由以往农民赶集变成了居家摆卖。除此之外,正果蒙花布村也建起了11家农家乐,白水寨绿道旁的上九陂村北山一带建起了20多家农家乐。在笔者的走访中,多数农家乐月利润达到3000元以上,以周末和节假日为主。在节假日(如五一、国庆黄金周)的时候甚至日入上万元,绿道旅游带来的效益可见一斑。

表2 绿道周边农民获得非农生产收入测算

3.激活农村集体经济

增城绿道2008年开始建设,逐步实施和完善。2008年沿线45个村集体经济总收入平均增长速度为53.1%,而2009年平均增长速度达到了121.7%,而同地区15个非绿道沿线村庄的2009年集体经济总收入平均增长速度仅为68.1%。可见绿道对盘活利用农村集体资产有较大的促进作用。

同时,绿道沿线农村集体的平均支出2008、2009年的增长速度分别为16.3%和86%,主要用途在于治安联防和环境卫生建设等,农村集体对改善环境、发展旅游的意愿和能力进一步增强。这说明绿道建设后对沿线各村治安提出更高要求,促使村集体更加注重本村治安环境的结果。

从收入构成来看,在绿道建成之前,增城市中部、北部地区的村集体几乎没有非农业收入,绿道沿线的45个村中2007年仅有7个村集体有经营收入,平均经营收入为10908元,到了2009年有11个村有经营收入,平均经营收入为27367元。这表明在农村地区已经初步具有经营消费服务以满足绿道旅游带来的消费市场。

可以看出,农村集体经济发展主要是绿道建设后,通过发展相关服务产业带动经济发展,同时绿道提升农副产品的附加值,促进了农副产品的销售,进而带旺了农贸市场,如腊圃村村干部反映集体收入主要靠农贸市场。而农产品价值提高又促进了集体生产资料地租提高,如西境村集体总收入由1万元提高到15~16万元,主要是村集体鱼塘租金的上涨;此外,土地租金价格上涨,也提高了集体收入,如莲塘村土地租金之前800到900元,现在统一为1200元,另外小楼村一些无法耕种的地被征收,也有租金收入。通过绿道建设带动作用,农村集体经济各要素之间形成良性促进、循环发展的活力格局。

4.促进绿道市场经济

据“增城市旅游网”统计,增城绿道共吸引了“增城市安达国际旅行社”、“羊城之旅”、“广之旅”、“港中旅”等近20家旅行社投资入驻,以提供绿道游览线路、提供有偿绿道游览服务和承包绿道驿站为主营业务。其中,绿道驿站作为绿道最核心的配套服务设施,除了提供自行车租赁外,还承包烧烤、钓鱼等项目的工具、材料支持。据一家承包8个驿站的旅行社工作人员透露,五一、国庆黄金周等节假日效益最好,每年国庆长假期间至少接待几万人次,而驿站的自行车供给量远远无法满足游客的租赁需求,使得旅游旺季期间“一车难求”。此外,绿道沿线“农家乐”等消费性服务设施也引进了强大的第三方企业入驻。其中正果镇以湖心岛景区旅游开发为重点,将周边的“增江第一湾”、“琵琶洲公园”、“何家大院”等人文景点有效整合,引进广东鸿发投资集团兴建何屋村农家乐“聚龙庄”项目,总投资1000万元,是广州市目前最高规格的农家乐项目。

一方面,外来企业具有较为丰富的资金和手段支持,在具体服务项目的打造上优于村集体自行开发;另一方面,外来企业入驻带来的高税收给村民带来了红利;此外,企业的相互竞争带动了市场经济氛围,有利于乡村地区经济的发展。

(二)社会效益

1.绿道旅游提升增城旅游吸引力

通过实地走访调查,共当面访谈56人,发现约61.5%的绿道行人在此体验绿道休闲游,其中约44.6%的游客专程从外地(增城以外)前来体验绿道。他们多是将增城绿道及绿道沿线景点选作周末近郊游览观光、休闲健身的目的地。约66%的游人通过半个小时以内的车程到达绿道进行游玩,只有17.9%的游人从距增城绿道在1个小时车程以外地区前来。

调查显示,虽然大多数人还是第一次使用增城绿道,却已经有相当一部分的绿道“粉丝”,他们把绿道当做日常的健身或休闲的方式,有很高的重游意愿,成为了较为固定的使用人群。同时绝大多数人都非常肯定增城绿道建设,愿意在绿道旅游中支付一定的费用,也愿意将增城绿道推荐给亲朋好友。在游览绿道之后,游客对增城市的形象评价有较大的提升。

由上可见,增城绿道在区域范围内有一定的旅游吸引力,增城绿道已打造成为一个有较强影响力、且发展前景良好的旅游品牌,源源不断地吸引周边城市居民前来使用绿道和消费绿道。

2.推进乡村地区社区建设

农业经济具有季节性,忙、闲时的劳动力分布不均,劳动力浪费严重;多数青壮年劳动力选择外出打工,老、幼留守务农,这都使得乡村地区的社区建设存在缺陷。

荔城街街道办非常重视绿道经营管理带来的乡村发展机遇,专门引进了当地龙头旅行社负责绿道的维护、环卫和治安等。但政府在起步初期没有向公司收取租金,而在协议中坚决要求企业为当地村民提供经营、维护等就业岗位,实际解决村民的直接就业问题。而另一方面,政府通过发放扶持金鼓励绿道沿线相关服务设施建设,带动了村民及以村民为核心的社会关系群体共同就业。

绿道建设一方面提高了村民的生活水平和幸福感,另一方面通过刺激乡村地区的社会经济活动,延长了农民的收益期,也将更多的外出务工人员带回到当地,间接维系了乡村社区的“社区精神”,巩固了乡村地区的族系、社群架构,减少“留守儿童”、“孤寡老人”等社会现象,增进农村地区血缘、地缘甚至业缘的关系。如小楼人家核心景区便吸纳了附近400多位农民从事服务行业,小楼镇全镇农村富余劳动力转移就业率增至98.3%。

3.扶持乡村地区发展,促进城乡一体化

增城绿道通过激活乡村旅游的发展实现有地域特色的城乡经济链接,进而实现城乡社会生活的趋同和城乡空间的融合,从新的角度推进了增城的城乡一体化发展:

一是在开发方式上,绿道生态出行方式倡导了以保护原生态、原民俗、原居民、原产权的方式来建设新农村和发展农村产业,避免对乡村社会环境的破坏。

二是农民通过参与绿道建设、维护和乡村旅游开发,大量农村剩余劳动力从农业生产中解脱开来,转向接待、服务、运输、建筑等行业,促使农产品变为旅游产品,实现农民就地就业,盘活农村空置物业,从而加速乡村非农化的进程。

三是绿道通过自身串联城乡的特点吸引城市居民消费,在空间和生活方式上构成了城乡空间上的融合,削弱了城乡交流的屏障,减少了城乡差异,缓和了城乡二元贫富两极分化带来的社会矛盾。

(三)环境效益

增城绿道在规划和建设过程中,尊重自然规律,保护生态,不大挖、大拆、大建,根据地形现状因形就势,利用村道、堤围和果园,沿山边、路边、水边蜿蜒穿行,遇树绕路、遇村绕道、遇水搭桥,使绿道与周边的自然景观和生态环境相协调,较好地维持和保护当地的自然地理环境和生态资源,以及改善沿线村庄的居住环境,从而提供良好的乡村旅游环境。

1.改善和保护当地的生态环境,促进环境可持续发展

增城市拥有良好的自然环境,绿道建设尽量利用自然地形修路开桥,并通过绿化工程的建设提高了全市绿化率,沿线建设数个生态公园,进一步改善了增城生态环境。据统计,2009年东江、增江河、西福河等境内主要流域水质平均达到三类以上,而绿道建设重点路段——增江,通过河涌整治上游水质达到二类;鹤之洲、增江画廊、莲塘春色、白湖水乡等一批绿道网线和生态景点的建成,进一步扩大林带、林区和绿化整治点的覆盖范围;全市森林覆盖率达到55.38%,市域人均公共绿地面积达到19.73平方米,为同时期全国的人均公共绿地面积9.71平方米的2.03倍,全市空气质量全年都保持了优良标准。

通过绿道建设合理开发乡村旅游的意义不仅在于保护生态环境,而在于坚持以科学保护、合理开发和永续利用的原则为基础开展乡村旅游,可以弱化乡村旅游开发经营者以传统的不可持续的方式发展旅游,从而强化其“环境兴游”、“生态兴游”的可持续发展的思想观念。

2.改善沿线村庄的居住环境

增城绿道的建设本身涉及公路、自行车道、绿化工程、防洪堤围、公园、广场以及各项配套服务设施。按照“五个一”标准(即一个停车场、一个休息场所、一间公共卫生间、一家士多店、一个医疗站)完善绿道沿线各村的道路、基础设施和各项服务设施,为本地居民提供了良好的休憩场所和交往空间,保证了绿道沿线游客和居民能够享受到便利的服务。同时,绿道不仅改善了沿线村庄的交通条件,而且加强了堤围等水利设施建设,部分村借绿道建设增加了休闲公园和广场等活动场所,乡村生活居住环境大大改善,设施配套服务标准逐渐向城市水平靠拢。可见,增城绿道对改善区域性的交通环境、城市和农村的居住环境等具有重要的作用。

3.增强群众环保意识,加强人与自然和谐

乡村旅游的发展不仅改善了农村的卫生条件和卫生习惯,还优化了农民的居家条件和生活环境。一方面,游客对清洁卫生的乡村环境的诉求,带动了农民在原有设施基础上进行整修、美化的积极性,间接促进了农家的生活环境;另一方面,通过开发乡村旅游资源,尤其是绿色环境资源,人们更能深层次走进自然、认识自然、融入自然,逐渐增强大众的环保意识,这也促进了乡村旅游资源的保护,增强了乡村地区可持续发展的能力,同时也更好地促进了人与自然和谐相处。

(四)遗留问题

1.乡村旅游收益不高

具体走访中,作者发现超过60%的受访者表示愿意支付的绿道旅游费用仅为25元/次以内,绝大多数人将花费控制在150元以内。究其缘由,一是实际只有33%的游客选择在绿道附近设施就业、购物消费;二是多数游客年龄在30岁以下,以在校学生为主,这部分游客收入相对较低,66%的游客年收入在3万元以下,旅游消费边际支出较低。综上看来,这是由现有的乡村旅游产品特性所决定的:一是缺乏带有过夜吸引力的旅游产品,使得游客游憩时间有限,无法带动旅馆住宿业;二是现有的旅游产品层次不高,从旅游形象、品牌上主要吸引消费预期较低、收入水平较低的人群前来旅游。

表3 各项服务设施评价得分

2.服务设施不健全

表3是汇总访谈中游客对各项服务设施评价统计分析表,我们对各项设施分为很差、差、一般、较好、很好五个等级,分别赋值1-5分,分数越高,则游客对该项设施评价越高。

由表可见,对绿道及沿线设施的整体评价较高,但是对自行车租赁点运营、救护点布置以及治安、公厕等评价较低。除此之外,在实地访谈中了解到还有停车位不足、道路混用、娱乐设施单一等亟待解决的问题。

3.管理手段欠缺

随着绿道系统日益成熟,私人摊档占道不正当经营现象、绿道及配套设施人为毁坏等现象日益严重,但政府和社区缺乏对非正当行为的有效管理手段。任其发展,必将严重影响增城绿道树立的品牌形象。

四、总结与讨论

(一)增城模式

实际上,经济、社会、环境三大效益往往不一定成正相关,草率鲁莽的开发常常会牺牲环境效益以换取经济效益,所以通过三大效益的探讨能让我们反思某些地区乡村旅游开发和乡村地区发展的不足。纵观增城模式的成功之处,正在于对乡村旅游的经济、社会、环境三大效益之间的关系处理。

首先,增城市在“区域公园化战略”的大背景下提出绿道建设,旨在于提升城市生态环境,是基于对环境效益的宏观决策和思考;其次,着眼绿道旅游为乡村地区带来的发展机会,大力推进乡村旅游开发,“引凤筑巢”,将生态环境效益转化为看得见、摸得着的经济效收入,合理利用资源优势,采取生态导向型的开发模式,是在保障生态效益的基础上争取区域增长、经济效益的思考;除此之外,绿道建设自身本是基于城乡统筹、解决城镇群无序蔓延、提升城市化质量而展开的公共性项目,让市民有休闲运动之地,让游客有游憩观光之景,让农民有增收致富之路,这都使得绿道建设和乡村旅游开发成为政府维持社会秩序、维护社会效益的重要手段。

具体来看,政府、属地、村民和企业纷纷担任了不同的角色(如图4)。政府通过政府行为和公共政策,充当整个模式的决策者和倡导者;属地政府紧随其后,具体落实政策,并鼓励村民和市场进入到模式中来,实际管理过程中的每个细节,积极推进整个模式的进度;而村民和企业一方面参与绿道网络沿线服务的经营和维护,一方面开发运营乡村旅游项目,是绿道对乡村旅游产生外溢作用中的实际“经手人”。于是,整个模式形成了从决策到管理,再到实际运营的角色分工。

图4 增城模式总结

(二)增城模式的推广

绿道建设作为一种政府手段,有非常广阔的示范作用和推广的可能。

从三大效益来看,增城市绿道建设背后是对生态环境效益的重视,也是对三大效益的兼顾。生态环境由于其效益的远期性,往往在决策环节中被置后考虑。所以转变思路,在可持续发展目标指导下巧妙结合社会、经济、环境三大效益,是模式推广的首要前提。

增城地处广佛肇都市圈核心发展区的外围,距离广州主城区约60公里,良好的区位条件使得增城能获取大量的客源;增城自身有非常丰富的生态资源与人文资源,与大都市形成异质性的吸引力。城市居民有近郊游憩需求(多为经济发达城市),而本地又有良好的乡村旅游资源供给,这是增城模式推广的资源前提。

增城强调绿道建设中的“政府主导、属地管理、市场运作、农民参与”,从而形成了乡村旅游开发中“政府+企业+农户”多方博弈的“参与式乡村旅游开发模式”:①政府主动部署是模式的必要保障。由于乡村旅游涉及吃、住、行、游、娱、购多个要素,往往涉及多个部门,需要政府主导,统一思路,整体调控。②积极带动社区参与是发展的重要核心。社区参与乡村旅游并没有统一的标准,如何结合本地农业生产和产业结构调整进行开发,充分调动社区和农户参与的主动性、积极性,是主动保护当地文化、可持续发展的必要条件。③充分带动市场氛围是持续增长的长期动力。市场运作机制较为成熟,既能长期保障旅游产品的质量,又能产生合理竞争、集聚效应,形成多方共赢。

(三)讨论

中国正处于社会发展的转型期,改革开放后的前三十年以极大的环境代价换取了经济发展。如今,如何重视资源集约,坚持可持续发展,探索因地制宜之路,对区域增长提出了新的挑战。正如本文所述,学术界对绿道建设、管理等有充分的研究,也对乡村旅游有非常超前的认识,但将两者结合起来具体探讨城乡统筹和可持续发展的关注并不足。本文的研究正好启示了二者结合的存在和重要意义。绿道的外溢效应本身就是基于绿道的特性而产生,结合了乡村旅游开发而带动了乡村地区发展。或许在生态环境保护中还有众多的领域,因其特性与其他行业产生互动,从而对区域增长方式、可持续发展作出了新的贡献。因此,有必要进一步深化环境科学与产业研究的互动探讨,以期更好地指导和服务于日益急迫的可持续发展需求。

参考文献:

[1]赵航,王庆.乡村旅游与农民增收[J].乡镇经济,2007(12):36-40.

[2]谢泽氡.乡村旅游发展理论与实践研究——以昆明乡村旅游为例[D].昆明:云南师范大学,2006.

[3]刘亚敏.乡村旅游发展动力机制研究[D].昆明:云南师范大学,2007.

[4]黎洁,刘俊,李明明.乡村旅游开发模式研究[J].商场现代化,2007(6):214.

[5]何景明,马泽忠,李辉霞.乡村旅游发展中存在问题的调查与思考[J].农村经济,2004(7):36-38.

[6]张立明,赵黎明.城郊旅游开发的影响因素与空间格局[J].商业研究,2006(6):181-184.

[7]刘嫄.我国乡村旅游发展存在的问题与对策研究——以济南市为例[J],安徽农业科学,2010,38(8):4247-4249.

[8]Cevat Tosun.Limits to community participation in the tourism development process in developing countries[J].Tourism Management,2000,21(6):613-633.

[9]何景明.“农家乐”发展中政府的“缺位”与“越位”[J],旅游学刊,2006,21(3):11.

[10]赵鑫.论乡村旅游与新农村建设[D].开封:河南大学,2008.

[11]蔡碧凡.乡村旅游示范区评价标准体系与标准的建构研究[D].长沙:中南林业科技大学,2005.

[12]C.E.Little.Greenways for America[M].Baltimore:Johns Hopkins University Press,1990.

[13]Robert M.Searns.The evolution of greenways as an adaptive urban landscape form[J].Landscape and Urban Planning,1995,33 (1-3):65-80.

[14]Annaliese Bischoff.Greenways as vehicles for expression[J].Landscape and Urban Planning,1995,33(1-3):317-325.

[15]J.G.Fabos.Introduction and overview:the greenway movement,uses and potentials of greenways[J].Landscape and Urban Planning,1995,33(1-3):1-13.

[16]J.G.Fabos.Greenway planning in the United States:its origins and recent case studies [J].Landscape and Urban Planning,2004,68(2-3):321-342.

[17]Jack Ahern.Greenways as a planning strategy[J].Landscape and Urban Planning,1995,33(1-3):131-155.

[18]Luis Ribeiro,Teresa Barao.Greenways for recreation and maintenance of landscape quality:five case studies in Portugal[J].Landscape and Urban Planning,2006,76(1-4):79-97.

[19]周年兴,俞孔坚,黄震方.绿道及其研究进展[J].生态学报,2006,26(9):3109-3116.

[20]刘滨谊,余畅.美国绿道网络规划的发展与启示[J].中国园林,2001(6):77-81.

[21]Fleischer A,Felsenstein D.Support for rural tourism:Does it make a difference?[J].Annals of Tourism Research,2000,27(4):1007-1024.

[22]张文,范闻捷.城市中的绿色通道及其功能[J].国外城市规划,2000(3):40-42.

[23]谭少华,赵万民.绿道规划研究进展与展望[J].中国园林,2007(2):85-89.

[24]黄哲.绿色通道规划理论在生态旅游规划中的运用研究及实践探索[D].长沙:湖南大学,2005.

[25]张毅川,李东升,乔丽芳.城市“绿道”类型、功能与设置浅议[J].防护林科技,2004(4):50-51.

[26]Searns R M.The evolution of green-ways as an adaptive urban landscape Form[J].Landscape and Urban Planning,1995,33(1-3):65-80.

[27]Rob H.G.Jongman,Mart Külvik,Ib Kristiansen.European ecological networks and greenways[J].Landscape and Urban Planning,2004,68(2-3):305-319.

[28]王云才.中国乡村旅游发展的新形态和新模式[J].旅游学刊,2006,21(4):8.

[29]刘军萍.国外乡村旅游管理者与经营者角色定位之启示[J].旅游学刊,2006,21(4):8-10.

[30]刘梅.“绿道旅游”学科专项研究——基于绿道旅游在武汉市发展前景的调查分析[J].商业文化,2011(6):305-306.

[31]李如嘉.基于绿道理论的乡村旅游规划实践研究——以成都温江杨柳河生态旅游走廊为例[J].资源开发与市场,2010,26(11):1054-1056.

[32]Anthony Walmsley.Greenways:multiplying and diversifying in the 21st century[J].Landscape and Urban Planning,2006,76(1-4):252-290.

[33]广东省住房与城乡建设厅.珠三角绿道网总体规划纲要.粤建规函[2010]8号.

[34]李敏.国外绿道研究现状与我国珠三角地区的实践[J].中国城市林业,2010,8(3):7-10.

[35]徐文雄,黎碧茵.绿道建设对于珠三角城乡统筹发展的作用[J].热带地理,2010,30(5):515-520.

[36]徐文雄,胡辉伦,汪清蓉.低碳经济背景下绿道建设对于旅游发展的影响——以从化为例[J].特区经济,2011(4):174-176.

[37]增城市城乡规划局,增城市新农村规划建设办公室,增城市城市规划设计室.增城市绿道网规划[Z].增城:2008.

[38]增城市新农村规划建设办公室.增城市新农村规划建设指引[Z].2008.

[39]湛冬梅,邓毛颖.增城市绿道规划建设[J].南方建筑,2010(04):47-50.

[40]彭靖.增城市绿道规划与创新性实践[J].中华建设,2012(08):90-91.

[41]邓毛颖.增城市绿道规划与建设机制研究[J].规划师,2011,27(1):111-115.

[42]邓毛颖.城乡规划信息传播与沟通:揭开城乡规划神秘的面纱——以增城市为例[J].规划师,2010,26(11):12-16.

[43]中山大学城市与区域研究中心,增城市新农村规划建设办公室.增城市绿道建设效益评估报告[R].增城:2010.

[44]邓毛颖.统筹城乡,推进全区域公园化战略——增城市绿道规划建设与效益分析[J].小城镇建设,2010(10):20-25.

[45]朱泽君.论绿道对发展绿色经济的作用——以增城绿道建设的探索和实践为例[J].城市观察,2010(3):86-91.

[46]赖伯舟.增城市绿道网项目建设及效益评估研究[D].广州:华南理工大学,2010.

(责任编辑:卢小文)

【中图分类号】F592

doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2014.01.008

作者简介:刘云刚,中山大学地理科学与规划学院教授,主要研究方向:城市化与政治地理学。罗启亮,中山大学地理科学与规划学院本科生。

【基金项目】国家旅游局规划项目(11TACG019)、国家自然科学基金项目(41271165)、教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJAGJW007)成果。

Spillover effect of Greenway Construction on Rural Tourism:A Case Study of Zengcheng

Liu Yungang,Luo Qiliang

Abstract:With the development of China’s national economy and the urbanization process,people pay more attention to public topics including living quality,health,recreation activities etc,igniting academic research interests on China’s greenways and rural tourism.Guided by the theories concerning greenway development,construction and management,and based on the review on the process and strategy,result and efficiency analysis,and summary of the Zengcheng mode,the paper explores the reciprocal interaction between greenway construction and rural tourism.

Keywords:greenway; rural tourism; spillover effect; government’s role; Zengcheng