生态足迹视角下的宁波市水资源可持续利用评价

董朝阳,伍 磊,童亿勤

水是一切生命赖以生存、社会经济发展不可替代的重要自然资源和环境要素,人类的生存发展无时无刻都离不开水资源。随着人口和经济的快速发展,水资源短缺已经成为了全球共同关注的热点问题。1992年加拿大生态经济学家Rees提出了生态足迹理论并不断完善[1-3],该理论是近年来可持续发展定量评价被常采用的方法。其定义是生产已知人口(某个个人、一个城市或一个国家)所消费的所有资源,以及吸纳这些人口产生的所有废弃物所需要的生物生产面积(包括陆地和水域)之和[4,5]。考虑到水资源已经成为了关乎经济社会发展的重要性战略资源,国内外许多学者开始将水资源纳入到生态足迹的研究中去,并借此来科学地评价水资源的可持续利用状况。

生态足迹既体现了人类活动对生态环境的压力,也体现了生态环境对人类活动的支持能力[6],因此该理念被提出后就广泛应用于不同的社会领域,如旅游资源领域[7]、能源交通领域和国际贸易领域等,而且也从不同的空间尺度上对水资源生态足迹进行了应用和实践。从国家尺度上来看,Wackernagel等[2]对世界上不同国家的水资源生态足迹进行了研究,谭秀娟和郑钦玉[8]运用ARMA模型研究了我国生态足迹变动的趋势,并通过相应评价指标对我国水资源的可持续利用状况做出了科学的评测。从省、市、区的尺度上来看,Jenerette等[9]用等空间异质性生态足迹的方法计算了33个城市的水资源生态足迹。洪辉和付娜[10]为了能使水资源生态足迹更加全面合理,将淡水消费和水污染消费作为一种消费的种类纳入到生态足迹的计算当中,并由此测算出了西安市的水资源生态足迹。龙爱华等[11]引用虚拟水的概念,用产品虚拟水的方法计算了新疆、青海、甘肃和陕西四省的水资源足迹,表明以虚拟水概念为基础的水资源足迹更能如实地反映出人类对水资源的消费利用状况,对干旱地区的水资源管理具有重要的指导意义。此外,卢艳等[12]、邱微等[13]、陈栋为等[14]、王俭等[15]通过建立了水资源生态足迹以及水资源生态承载力的模型,分别计算了河南、黑龙江、珠海市、沈阳市等地的水资源足迹,通过分析水资源的利用现状,科学地衡量了这些区域水资源的可持续发展状况。可见,水资源生态足迹是定量衡量地区水资源利用状况的科学方法。宁波市作为沿海发达地区,工业发展迅速、人口密度大,对水资源需求量大,在经济快速发展的过程中水资源面临着诸多问题。因此,本文将基于生态足迹理论,结合国内外学者的研究结果,构建水资源的生态足迹和生态承载力模型,对宁波市2002-2010年水资源的可持续利用状况作出评价,为水资源科学管理提供决策依据。

1 研究区概况

宁波市位于宁绍平原的东端,我国大陆海岸线的中段,处于东经 120°55'-122°16',北纬 28°51'-30°33',是长江三角洲南翼和浙江省的经济中心。市内河流众多,主要有余姚江、奉化江和甬江等河流,平原河网密布,是浙江省八大水系之一。余姚江发源于上虞市梁湖,奉化江发源于四明山东麓的秀尖山,它们流经各区在三江口汇合成甬江,并于宁波镇海口流入东海。甬江流域面积长达4518 km2,域内雨量充沛,水资源尤为丰富,是宁波市人口集聚、经济最为发达的区域。全市海岸线长达约1500 km,由于海岸和河口处于东海强潮区,受气象、地理影响经常受风暴潮和旱、涝危害,自然灾害发生频繁。

宁波市属典型的亚热带季风气候区,温和湿润,四季分明。境内雨量充沛,多年平均降雨量1500 mm左右,其中4-9月降雨量占全年的70%。全市多年平均水资源总量75×109m3,人均水资源占有量为1260 m3,只有全省人均水平的六成。目前全市水源工程总供水能力已达到21×109m3;拥有各类水库403座,其中大型水库5座,中型水库21座,建成各类水闸900余座,修筑江堤、海塘约800 km,围垦海涂4×104hm2,已初步形成了供水、防洪、挡潮、除涝、灌溉、发电、旅游等多功能的水利体系。

2 研究方法

2.1 水资源生态足迹模型

本文根据对水资源生态足迹的描述和用水特性的分类,将水资源账户分为生活用水足迹、生产用水足迹和生态环境需水足迹三个二级账户,并据此进行计算。水资源账户的计算模型可用下式表示[16]:生活用水足迹模型:

其中,EFdw为生活用水足迹(hm2);N为人口数;efdw为人均生活用水足迹(hm2/cap);γ为水资源全球均衡因子;p为生活用水量(m3);Wd为水资源全球平均生产能力(m3/hm2)。

同理,生产用水足迹和生态环境需水足迹的模型公式与生活用水足迹模型公式相同,其中EFiw、EFew分别表示生产用水足迹(hm2)和生态环境需水足迹(hm2),efiw、efew分别表示人均生产用水足迹(hm2/cap)和人均生态环境需水足迹(hm2/cap),Wi、We分别表示生产用水量(m3)和生态环境需水量(m3),N、γ以及p和生活用水足迹模型中表达一致。

水资源总生态足迹为:

2.2 水资源生态承载力模型

水资源生态承载力是指某一区域的水资源,以可持续发展为原则,在一定条件下能为人类活动和生物生存所能持续提供的最大生态服务能力,即水资源在保障社会经济和生态系统保持良性发展的前提下所能提供的最大支撑能力。一个地区的水资源总量为地下水和地表水资源的总和(扣除两者重复计算的量)。但如果一个国家或地区过度的开发水资源,使其的利用率超过了30%-40%,就有可能引起当地生态环境的恶化,因此一个区域在计算水资源承载力的时候必须要扣除60%用于维持生态环境的平衡[16]。据此,水资源生态承载力的计算模型可用下式表示:

其中,EC为水资源承载力(hm2);ec为人均水资源承载力(hm2/cap);ψ为区域水资源的产量因子;Q为水资源总量(m3)。

2.3 水资源生态赤字(盈余)

将某一特定区域内水资源消耗产生的生态足迹与生态承载力进行比较,就会产生水资源生态赤字和水资源生态盈余,该指标就可用来判断研究区域内水资源的可持续利用情况[8,17]。

若Erd<0,说明该区域的水资源处于生态赤字状态,即水资源的生态足迹超出了其生态承载力的部分,如果要维持该区域的平衡,就需要从该区域之外的地方调水,或以破坏当地的生态环境系统为代价;若Erd>0,则该区域的水资源处于生态盈余状态,即水资源承载力大于其水资源生态足迹,说明区域内的水资源量可以保障社会经济和生态环境的良性发展。

2.4 模型中相关参数的确定

全球水资源平均生产能力即为全球多年平均产水模数,在水文学中,将平均产水模数定义为计算时段内地表水资源量与地下水资源量中扣除重复计算量除以计算区域的面积[18]。不同国家的单位面积产水量差异较大,本文主要参照黄林楠等[16]在水资源生态足迹方面的研究结果,取全球水资源平均生产能力(p)为3.14×103m3/hm2。在生态足迹模型中,由于不同种类土地的单位面积生产力是不一样的,因此无法将它们进行直接的比较,为了能使计算的结果可以进行对比,所以就引进了均衡因子的概念,相当于一个权重因子。本文根据世界自然基金会(WWF)2002核算的各类土地的均衡因子,取水资源均衡因子(γ)为5.19[16]。由于在不同地区之间,同类生物生产性土地的生产力也存在区别,因此不能进行直接的对比,为了使其更具有可比性和统一性,产量因子就是一个将各地区同类生物生产性土地转换成可比面积的参数。具体公式如下:

其中γag为区域单位面积产水量(m3/hm2);γg为全球单位面积产水量(m3/hm2)。

据此,通过查阅相关数据,可以得出浙江省的水资源产量因子为2.81[16]。由于宁波市有关数据的缺失,无法精确地计算出宁波市水资源的产量因子,因此本文就以浙江省的产量因子近似为宁波市的产量因子来进行计算分析。

2.5 数据来源

本文中计算的生态足迹包括生活用水生态足迹、生产用水生态足迹和生态环境需水生态足迹。其中生活用水包括农村居民生活用水和城镇居民生活用水;生产用水包括第一产业用水(含林牧渔用水、农田灌溉用水和牲畜用水)、第二产业用水(含工业用水和建筑业用水)、第三产业用水(包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等各种服务行业);生态环境需水为环境用水。文中的水资源相关数据来源于2002-2010年《宁波市水资源公报》[19],人口数和国内生产总值(GDP)来源于2003-2011年《宁波市统计年鉴》[20]。

3 结果与分析

3.1 宁波市水资源生态足迹账户构成

由于宁波市2002-2004年水资源生态足迹分账户数据的缺失,因此本文只分析2005-2010年宁波市水资源生态足迹账户的构成(表1)。在水资源生态足迹各账户中,宁波市2005-2010年生产用水生态足迹占了水资源生态足迹的绝大部分,其次为生活用水生态足迹,生态环境需水生态足迹只占了水资源生态足迹中较小的一部分。从各类用水的发展趋势来看,生产用水生态足迹所占的比例虽然呈逐渐减小的趋势(从2005年的79.8%减少到2010年的67.9%),但依然维持在一个很高的水平。生活用水生态足迹所占的比例总体上呈逐年上升的态势,由2005年的15.7%增加到了2010年的20.9%,其中2005-2007年生活用水生态足迹所占比例的增速是比较快的,这与几年来宁波市城市的快速发展所导致的人口急剧增加存在着一定的关系。随着可持续发展战略的进一步推广和实施,宁波市生态环境需水所占的比例也呈现逐年上升的态势,从2005年的4.5%增加到了2010年的11.2%,可见近年来宁波市对生态环境的保护和建设正在做出一定的努力。

在2005-2010年生产用水生态足迹账户组成中,第一产业用水生态足迹大于第二、三产业用水生态足迹之和。从它们所占生产用水生态足迹比重变化的趋势看(表1),第一产业用水生态足迹比重总体上有减小的趋势(从2005年的59.1%减少到2010年的55.4%),而第二、第三产业所占比例总体上虽有递增的趋势,但变化幅度较小,这表明宁波市在产业结构的转型升级方面需要进一步加强,特别是需要提高第三产业的比重。从生活用水资源各账户构成中可以看出,城镇居民用水生态足迹的比例逐年持续上升,而农村居民用水生态足迹的比例则逐年持续下降,由此不难看出随着宁波市城市化进程的深入,宁波市的农村人口不断的向城市迁移,导致了九年来宁波市城镇居民生活用水生态足迹的持续增加。

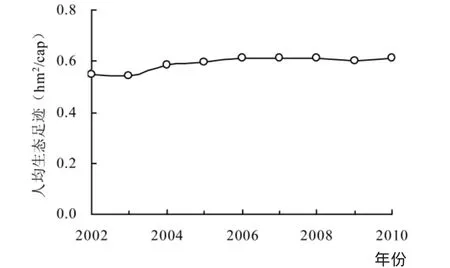

3.2 宁波市水资源人均生态足迹动态

从总体上看2002-2010年宁波市人均生态足迹呈波动的上升趋势,由2002年的0.5462 hm2/cap上升到了2010年的0.6121 hm2/cap(图1),增长了约12.07%。其中,2002-2003年宁波市人均生态足迹减少了约0.35%,而2003-2004年人均生态足迹呈明显的上升趋势,增长了约7.46%,增长率在历年中最大。2003年人均生态足迹为0.5443 hm2/cap,为九年来宁波市人均生态足迹的最小值。宁波市九年来人均生态足迹的最大值为2008年的0.6145 hm2/cap,最大值和最小值之间相差仅为0.0702 hm2/cap。由此表明,从2002-2010年宁波市的人均生态足迹变化率逐渐减小并处于一个比较平稳的状态,波动幅度不大。

图1 宁波市水资源人均生态足迹动态

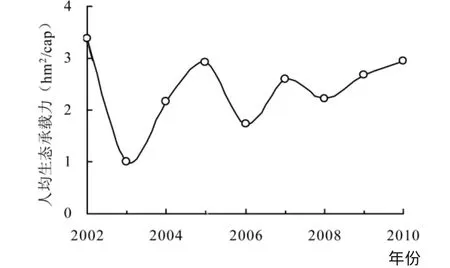

3.3 宁波市水资源生态承载力动态

2002-2010年宁波市水资源的人均生态承载力变化幅度较大(图2)。九年来宁波市水资源人均生态承载力的最大值是2002年,为3.3807 hm2/cap;而2003年又到达了最小值,为0.9917 hm2/cap,第二小值是2006年,相比较2002-2010年其余年份的人均生态承载力,这两年的人均生态承载力要明显的低。对宁波市水资源生态承载力构成的进一步分析表明(表1),水资源生态承载力在总量基本上与地表水资源的总量相吻合,所占比重达90%以上,地下水资源量(与地表水资源不重复计算)的影响是很小的,由此可见水资源的承载力很大程度上都取决于地表的水资源量。

图2 宁波市水资源人均生态承载力动态

2002年宁波市降水量1751.5 mm,较多年均值多15.3%;地表水资源量94.31×109m3,比多年均值多30.8%,属丰水年份。2003年降水量1015.2 mm,比多年均值少33.1%,地表水资源量26.65×109m3,比多年均值少65.7%,属特枯水年份。2006年降水量为1288.0 mm,比多年均值少15.1%,地表水资源量为48.82×109m3,比多年均值少33.5%,属偏枯水年份。从以上分析可以看出宁波市水资源量随时间的变化分布具有不均匀性,其变化趋势与水资源生态承载力趋势一致,可见,水资源生态承载力受当地的水文、气象等自然因素的影响较大。

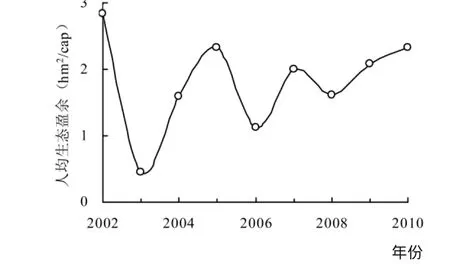

3.4 宁波市水资源人均生态赤字(盈余)动态

2002-2010年宁波市水资源人均生态盈余呈上下波动的趋势(图3)。2002-2003年水资源人均生态盈余呈急剧下降的态势,2003年人均生态盈余达到九年的最小值,为0.4475 hm2/cap,与该年为特枯水年的实际情况相符。从2003-2005年又呈快速的上升趋势,到2006年人均生态盈余再一次出现低值,这也与2006年为偏枯水年份降水量少的变化动态吻合。从2006-2010年,宁波市人均生态盈余基本上呈稳步的上升趋势,只是在2008年时出现了小幅的下降,这与宁波市水资源人均生态承载力的变化趋势基本一致。因此,虽然宁波市水资源的供给大于居民生活消费和社会经济发展的需求,处于生态盈余状态,有一定的盈余空间来满足宁波市居民的利用,但是宁波市的水资源人均生态盈余受人均生态承载力影响大且变化趋势波动较大,处于不稳定状态。

图3 宁波市水资源人均生态盈余动态

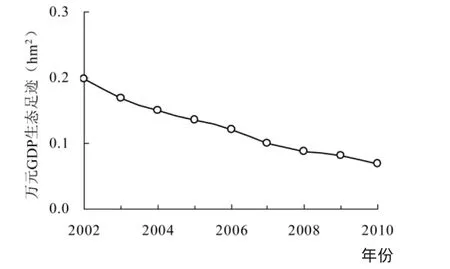

3.5 宁波市万元GDP水资源生态足迹动态

万元GDP水资源生态足迹是指某一特定区域内水资源生态足迹(EF)与国内生产总值(GDP)的比值[8],它反映了某一地区科学用水效益的水平。若万元GDP水资源生态足迹越高,说明对资源利用效率越低,反之,则说明对资源的利用效率越高。因此,通过万元GDP水资源生态足迹,可以分析出宁波市水资源的利用效率。宁波市的万元GDP水资源生态足迹呈逐年下降的趋势(图4),从2002年的0.1989 hm2下降到了2010年的0.0686 hm2,九年来宁波市的万元GDP生态足迹下降了约65.51%,这说明宁波市近年来对水资源的利用率越来越高。由此可见,2002-2010年宁波市在水资源的合理开发利用和节约用水方面均取得了显著的成效,减少了水资源的消耗,为宁波市水资源的可持续利用做出了贡献。

图4 宁波市万元GDP水资源生态足迹动态

4 结论

2002-2010年宁波市水资源的人均生态足迹变化率不断减小并且逐渐趋于一个比较平稳的状态,但人均生态承载力变化幅度较大,与当地的水文、气象等自然因素有很大关系,且地表水的生态承载力占水资源生态承载力的主要部分,总体上宁波市水资源处于生态盈余水平。宁波市水资源有一定的潜力满足当地生产与居民生活,但生态盈余状况与水资源生态承载力的变化趋势非常相似,受降水量大小的影响颇深,具有不稳定性。

2005-2010年宁波市水资源账户中,生产用水生态足迹在水资源生态足迹中的比重最大,虽然在总体上有下降的趋势,但基本保持在67.9%-79.8%;在生产用水生态足迹的构成中,第一产业所占比重虽有下降趋势但依旧最大,第二、第三产业的生产用水所占比重虽然有递增的趋势但幅度很小;在生活用水生态足迹中,城镇居民用水的生态足迹逐年持续上升,农村居民用水生态足迹逐年持续下降;生态环境需水生态足迹在水资源账户中所占比重最小,总体上呈逐年上升的趋势。

2002-2010年宁波市万元GDP水资源生态足迹呈逐年下降的趋势,在经济发展方面对水资源的利用效率在逐渐的提高。尽管如此,仍需要推进循环经济建设,进一步加强水资源的循环利用,最终使宁波市的水资源利用达到一个良性、安全的状态。

[1]尹璇,倪晋仁,毛小苓.生态足迹研究评述[J].中国人口·资源与环境,2004,14(5):45-52.

[2]Wackernagel M,Rees W.Our ecological footprint:Reducing human impactontheearth[M].Gabriela Island:New Society Publishers,1996:1-215.

[3]Rees W.Ecological footprint and appropriated carrying capacity what urban economics leaves out[J].Environmental and Urbanization,1992,4(2):121-130.

[4]Wackernagel M,Lewan L,Hansson CB.Evaluatingthe useof natural capital with the ecological footprint:applications in Sweden and Subregions[J].Ambio,1999,28(7):604-612.

[5]童亿勤,劳雅婷.浙江省本地生态足迹低于差异性研究[J].农业现代化研究,2008,29(5):576-579.

[6]章锦河,张捷.国内生态足迹模型研究进展与启示[J].地域研究与开发,2007,26(2):90-96.

[7]Hunter C.Sustainabletourismand thetouristic ecological footprint[J].Environment,Development and Sustainability,2002,4(1):7-20.

[8]谭秀娟,郑钦玉.我国水资源生态足迹分析与预测[J].生态学报,2009,7(29):3559-3567.

[9]Jenerette G D,Wu W L,Goldsmith S,et al.Contrasting water footprints of cities in China and the United States[J].Ecological Economics,2006,57(3):346-358.

[10]洪辉,付娜.浅谈水资源生态足迹和生态承载力的研究[J].山西建筑,2007,33(30):200-201.

[11]龙爱华,徐中民,张志强.西北四省(区)2000年的水资源足迹[J].冰川冻土,2003,25(6):693-700.

[12]卢艳,于鲁冀,王燕鹏,等.河南省水资源生态足迹和生态承载力分析[J].中国农学通报,2011,27(1):693-699.

[13]邱微,樊庆锌,赵庆良,等.黑龙江省水资源生态承载力计算[J].哈尔滨工业大学学报,2010,42(6):1000-1003.

[14]陈栋为,陈晓宏,孔兰.基于生态足迹法的区域水资源生态承载力计算与评价——以珠海市为例[J].生态环境学报,2009,18(6):2224-2229.

[15]王俭,张朝星,于英谭,等.城市水资源生态足迹核算模型及应用——以沈阳市为例[J].应用生态学报,2012,23(8):2257-2262.[16]黄林楠,张伟新,姜翠玲,等.水资源生态足迹计算方法[J].生态学报,2008,28(3):1279-1286.

[17]高标,房骄,何欢.吉林省生态足迹动态变化与可持续发展状况评价分析[J].农业现代化研究,2013,34(1):95-99.

[18]薛桂芳.水资源生态足迹研究[J].陕西农业科学,2007(2):75-77.

[19]宁波市水利厅.宁波市水资源公报(2002-2010)[EB/OL].http://www.nbwater.gov.cn/NewsList.aspx?CategoryId=14,2002-2010/2013.

[20]宁波市统计局.宁波市统计年鉴(2003-2011)[M].北京:中国统计出版社,2003-2011.