年画“活”得不容易

柳建明

1950年至1980年这一时期,山东高密民间年画走过了一段不平凡的路程,其间风云变幻。从如日中天般的辉煌,到不见天日;从不见天日,到重见天日。大起大落,耐人寻味。

年画也要“进步”

1950年新中国刚成立不久,为迎合新思想发展的要求,破除封建迷信,高密扑灰年画(手绘年画),包括半印半绘年画和木版年画,从构图到版式都发生了翻天覆地的变化。如木版年画《灶王》,在当地也叫“灶马”,上面的神像图案被完全取消了,取而代之的是上带节气表,下画棉花、谷子、玉米,或是小孩扭秧歌、打鼓的图案。其中有一幅《灶王》的图案为婚事新办的场面,上画一对新人,身穿新式服装,胸前佩戴大红花,手举小红旗,在伴亲的队伍中还出现了小女孩的形象,一改过去重男轻女的表现形式,突出强调了男女平等,辅助装饰纹有红五星等。用一对新人来代替旧时的神祗,在当时是比较明智的角色转换,具有鲜明的立场观点。此画面构图意为小两口主家过日子,靠的是自力更生,艰苦奋斗,才能换来幸福生活。

但此类“进步年画”却很难让思想相对保守的农村老百姓接受,市场销量明显下降。没办法,为了维持生计,民间艺人只好顶着巨大压力,又悄悄恢复了部分老版老样,只不过在局部做了小小改动,如在主图案的边缘加饰一些红五角星、和平鸽、红旗、红太阳之类的小图案,或改刻加刻一些文字,如剔除“天官赐福”、“牛王”、“马王”、“一千二百神”等字样,添加“庆丰收”、“庆祝胜利,努力生产”、“社会主义好”等字样,这些新增加的小图案或文字多多少少能让人感受到那个时代的气息。这些小图案和文字,被民间艺人戏称为年画的“护身符”。

年画作坊最富

1955年左右,高密农村建立了高级农村生产合作社,散布于高密农村各个乡镇(夏庄、姜庄、河崖、大栏、柏城)的个体民间年画作坊亦顺势加入合作社,民间艺人们带着各自家中的年画木版和画作投入到以一个村为单位、或几个村合并起来为一个单位的集体生产中来,成为集体开办副业的一个项目。如夏庄镇北村(其由东李家村、西李家村、朱家村、任家村、仪家村5个村庄组成)当时就有300多人聚集在一起绘制和印刷年画,村中的破庙及闲置的房屋都被利用了起来。所成立的集体年画作坊,名“胜利社”。人员按每日所记工分挣取提成,按劳分配,多劳多得,技术过硬的,一天能挣到三、四块钱。作坊年手绘和印制年画总量达400万张,产品畅销山东各地及东三省、内蒙等地。其仅在税务部门存档、准予出版的年画印样就有230余种。有一段时间嫌用木版印刷不够快,还到青岛联系用胶印机印制年画,多印制的是半印半绘年画线条轮廊稿,一趟派三辆马车往回拉,社领导动员全村的妇女都来领活干,这些活现学就会,主要是按照画面分布的各种颜色,往上上色,据说,全村80%的妇女都从事过这方面的工作。

俗话说“大河有水,小河满”,集体壮大了,村里的五保户都跟着沾上了光,每年除了例行分发的口粮之外,或多或少也能分到一些零用钱。就连“胜利社”的上级部门,那时叫“夏庄人民公社”,因办公经费短缺,也曾寻其门下借过一笔钱,约计8.1万多元,这在当时是一笔不小的数目,后无力偿还,被一笔勾销(大约在1960年左右),据此可见其当时财力有多雄厚,用一句通俗的话来说,简直就是富得冒油了。

说起“胜利社”有钱的事,还有这么一个小故事被当做茶余饭后的谈资,在当地流传着。说是社里一个干会计的,因为收画钱,一直忙到年根也没顾得上请(买)一张《财神》回家。到家后,家里人都埋怨他,他很幽默地拿出用牛皮纸包的一大包钱,打开说:“你看,我本身就是个财神,还用得着再请财神吗?”这种自娱又娱人的玩笑,只有富足的人才开得起。

年画题材闯祸

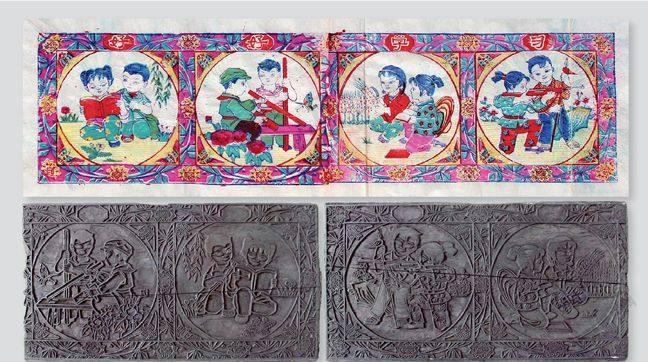

可惜这样的好日子没维持多久,到了1964年,一场突如其来的事故让“胜利社”陷入了困境。其起因是,该社印制的一幅多条屏年画,为半印半绘年画,名为《薛仁贵征东》,发行到了东三省,又辗转流落到朝鲜,引起朝方不满,认为此画有伤两国人民之间的感情,将问题反映到了北京。北京马上派人到了山东,山东立马派人到了高密,来的人在高密县政府人员的陪同下,马不停蹄赶到“胜利社”所在地的夏庄镇朱家村生产大队,通过大喇叭通知全体村民到大队部集合开会,也不说干什么,只强调要每人捎带一把斧头,没有斧头的带上锤。等人到齐,一声令下,让村民将存放在“胜利社”里的所有年画木版都劈烂砸碎,也不管劈的是不是《薛仁贵征东》那块年画木版,连锅端,真有点“株连九族”的意思。

其他乡镇的年画社闻听到消息以后,为避祸端,均将此版暗自销毁掉。现在谈起此事,亲历者仍心存余悸。据说《薛仁贵征东》印版,加套色版,多达32块,每一块版正背两面都雕刻有图案,印三遍色后,再上彩手绘,装裱成幅,为8条屏,属高密年画中的鸿篇巨制。

一波未息,一波又起,紧跟着又赶上“四清”运动和“文化大革命”,传统民间年画被视为“四旧”,统统归入扫除之列。为了扩大影响,争得成绩,有的乡镇一次会用十几辆马车,拉上满满的年画和年画木版,到县城里集中一地、大张旗鼓地烧,就像是汇报战果一样。姜庄镇王家城子生产大队有一个屠宰组,用年画木版当劈柴来煮烧肉,收集到的年画版子从地面到屋顶垛了满满的7间屋,白天黑夜连轴转着烧,整整烧了一秋一冬。

这期间很多木版被改为他用,如版面宽大、另一面不带刻纹的,会被人改做成面板;版厚的,用作菜板;版呈长方形、上雕刻有凸出条状纹的,会被直接当成搓衣板。有些年画艺人出于对这门手艺的偏爱,舍不得糟蹋这些精雕细刻的木版,便冒着风险,想尽一切办法来保存它。如他们中有的人把年画木版用塑料薄膜层层包裹密封严实,在自家露天的粪圈底下挖坑埋藏,以上一层粪池作掩护,才得以躲过一劫。还有的人把年画木版藏到炕洞里,等风声过后,再扒出来,很多木版不是被烟炝得漆黑,就是被火烤糊了一角。

那个年代,在农村种完地以后,可供人闲时消遣娱乐的方式少之又少,最普及、最流行的就是三五成群聚在一堆打打扑克牌。也算是“学有所用”吧,失去绘制年画权利的民间艺人随机应变又暗自承担起印制扑克牌的任务。所印制的扑克牌一版分多张,要打成较厚的纸壳,用玻璃瓶子碾压平展、打磨光滑,再一张张裁剪开。纸面上,有的地方可上色,如叶子就抹上一点绿,花就抹上一点红,属“土法制造”。出产的扑克牌,不敢在公开场合叫卖,多在私底下交易,否则会被抓住,扣上“投机倒把”的罪名。有一种纸牌叫“马吊牌”,俗称“芝麻片”,是用来赌博的,更不敢暴露真实身份。其背面印着密密麻麻的芝麻点,形状像芝麻片糖,找上门来买的人,不会直呼其名,只问有没有“芝麻片”,此暗语内行人明白,外行人根本听不懂。除此之外,还捎带着给一些校办工厂或社办工厂刻商标印版和广告印版。

年画终于“翻身”

至“文革”末期,紧张的态势稍有缓解,民间艺人中有胆子大的,就又重操旧业,偷着摸着印绘个一星半点的年画,在小范围内进行兜售。所印绘年画的边缘故意都不带框线,紧跟形势,不要框的意思就是响应上级的号召,要打破一切条条框框,彻底解放思想,原已带有框线的木板,会用凿刀戗去,以避免招惹上麻烦。

而在市面上,传统民间年画仍属查禁的迷信物品,归工商所查管处理。有贩卖年画的小贩千方百计想把批发来的年画带到东北去卖。他们把原装有挂轴的《家堂》、《财神》年画,去掉天杆和地轴,折叠起来塞进纸箱里,或是夹带在别的物件里,希望能够蒙混过关。那时,高密火车站、烟台火车站、大连火车站都有人在查,查扣了不少。小贩们要乔装打扮、冲破层层封锁线,才能达到目的。

另外,在本地较常见的一种卖画方法是,卖画人把样品画揣在兜里,上街假装溜达,碰到真要的主,就领着到一固定的人家里买,如果碰上的是假装来买画的工商执法人员,那只有束手就擒、自认倒霉了。

1978年年底,搞了多年地下活动的高密民间年画绘制业从地下转移到地上,笔者曾在一位民间艺人的手中见到过一张纸质微微泛黄的信笺,上写有“证明”两字,以下文字内容是“兹有夏庄公社朱家村大队经县文化局批准,所印制的年画同意到市场出售。特此证明。高密工商局(上盖公章)”。下落日期是:1978年12月30日(十一届三中全会以后)。说明从这一天起,高密民间年画终于可以光明正大地出来见人了。

但允许归允许,还是附加有条件的,如贴在窗框两旁及顶端的“窗旁、窗顶”年画,要把花瓶开光内的“喜”字处理掉,补配上“丰”、“收”二字,把顶联的“麒麟送子,富贵满堂”几个字抹去,改印成“春风送暖,百花争艳”,这样才让卖。许多年画换了新颜,如“窗旁”年画上的花瓶换成了奖杯,起衬托装饰的暗八仙图纹、八宝图纹、摇钱树等换成了火箭发射塔、卫星、炼钢炉、麦穗等。或干脆就用当时惯用语(口号)配图来替换,如“提高警惕,保卫祖国”、“好好学习,天天向上”。

而占总销售量多半以上的本色年画,如《灶王》、《家堂》、《财神》、《桌围》,其公开销售的范围仍受到限制。1979年,有一姓王的小贩,想用轮船往大连、哈尔滨发运一批此种类型的年画,结果被烟台港当作违禁品查扣,因牵扯数量较大,该王姓小贩不忍放弃,受明人指点,把官司一直打到了文化部,最后由文化部出具证明才算打赢了这场官司。这也可说是坏事变成了好事,从此高密民间年画有了保护伞,并获得了一个响当当的名称,叫“民间艺术品”。受到鼓舞,当地一些美术工作者也热情洋溢地加入到民间年画创作队伍里来,并推出了一批富有创新意识的年画。