禁欲时代的情色

王彬彬

从《英雄虎胆》到《冰山上的来客》:电影史里的“女特务”情色书写

在二十世纪五六十年代中国大陆的“红色电影”中,以“反特”为题材的电影占有相当地位,同时也是那个时代最受观众欢迎的电影种类。而这类电影之所以受欢迎,一个重要的原因是因为其中往往有那种以女特务身份出现的人物形象。花旗袍、烫头发、高跟鞋;说话浪声浪气,嘴里经常叼着香烟卷;面容妖艳,行为诡秘……这些,似乎组合成了红色银幕上女特务的固定形象。

虽然这种女特务是“反面人物”,导演和演员极力要表现出她们心灵的凶残和肮脏,但仍然成为当时民众心中“一道亮丽的风景线”。在1950 年上映、由东北电影制片厂拍摄的《钢铁战士》中,贺高英扮演了其中的国民党女特务,这个女特务一心想以色相引诱被俘的“我军”张排长,给观众留下了深刻的印象。这应该是建国后出现在银幕上的第一个女特务形象。此后,这类女特务在电影中频繁出现,构成了红色电影中一种十分独特的人物画廊。

在八一厂的著名影片《英雄虎胆》中,由著名演员王晓棠扮演的漂亮迷人的女特务阿兰小姐,让广大观众最感兴趣,最为着迷,并至今津津乐道的封之为“中国第一女特务”。阿兰在影片中大跳时髦的“伦巴舞”,她被土匪头子的骚扰,她对于打入匪巢内部的我军侦察科长曾泰的爱恋,以及当发现曾泰的身份后悔恨交织举枪射击时被我军击毙的结局,令人扼腕。阿兰的忧、阿兰的媚,当然还有阿兰的憧憬,在强调政治观念的时代,竟然引起许多观众的同情,不能不说是一个奇迹。

上影天马厂于1963年拍摄的反映“南京路上好八连”事迹的《霓虹灯下的哨兵》,是根据轰动全国的南京前线话剧团演出的同名话剧改编而成。影片中出现的女特务曲曼丽,主要任务是受特务老K指使,准备爆炸“五一”游园会,制造新上海的社会混乱。前线话剧团的原班人马齐上银幕,女特务的角色也由该剧团的女演员姜曼璞扮演。姜曼璞外形娇媚,肤色白皙,说起话来细语轻声,服装时髦艳丽。女特务主要是以大学生的身份出现,由此开拓了女特务形象的另一种类型。

从《英雄虎胆》中的阿兰和李月桂、《永不消逝的电波》中的柳尼娜到《霓虹灯下的哨兵》中的曲曼丽、《冰山上的来客》中的假古兰丹姆……当年的观众中,至今还有一些人对这类女特务一往情深、怀念不已,提起来便两眼放光,仿佛提到的是自己初恋的情人。

茨威格在回忆录《昨日的世界》中,对十九世纪末二十世纪初维也纳禁欲主义的道德风尚有深刻的剖析。茨威格说,那是一个用尽种种手段“掩盖和隐藏性爱”的时代,以致一个女子根本不可能把“裤子”这个词说出口。然而,“凡是受到压抑的东西,总要到处为自己寻找迂回曲折的出路。因为只有不给予的东西才会使人产生强烈的欲望,只有遭到禁止的东西才会使人如痴若狂地想得到它。”

茨威格的剖析,也适用于“红色电影”在中国盛行的时代。这也正是那个时代的青年人对电影上的女特务有异常兴趣的原因——可怜的他们,只有让电影中的女特务陪伴着自己性爱方面的幻想与冲动。

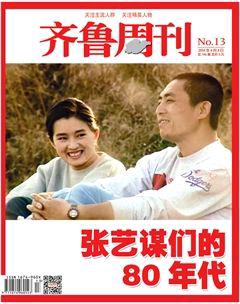

“爱情和人性的启蒙者”

“红色文艺”大行其道的时代,也正是“红色价值”主宰整个社会生活的时代。在现实生活中,女性个个都是“铁梅”范儿,在发型、服饰上任何一点“女性味”,都被视作是“小资产阶级情调”,成为批斗的对象。

既然“女性味”意味着腐朽、堕落甚至邪恶,那当然就要在女特务身上充分体现。这样一来,女特务就成了关于女性知识的启蒙老师。那个时代的年轻人,从女特务的头上,懂得了什么叫烫发;从女特务的唇上,懂得了什么叫口红;从女特务的眉上,懂得了什么叫画眉;从女特务的脸上,懂得了什么叫涂脂抹粉;从女特务的衣着上,懂得什么叫“旗袍”“胸针”“高跟鞋”……这样一来,那个时代的年轻人,是从电影中的女特务身上,体会到女性的魅力,并体验到什么叫“神魂颠倒”。

在那个“红色时代”,现实生活中没有爱情的位置,文艺作品里更是不能从正面充分表现爱情。正面人物要么根本没有两性关系,要么这种两性关系也是高度政治化的,如思想觉悟高、生产劳动强、“毛主席著作”学得好之类。赵树理在小说《小二黑结婚记》里头写,婚姻登记处会询问:你为什么要跟她/他结婚?提供的标准答案就是:“因为她/他能劳动!”而男女“谈恋爱”时,谈的也是国际风云、国内大事和单位里的“阶级斗争”。

既然纯粹的私情是与“革命者”无缘的,那就必然与“反革命者”大有缘了。这样一来,那个时代电影中的女特务,竟鬼使神差地成了爱情和人性的启蒙者。

在电影《永不消逝的电波》中,扮演女特务柳尼娜的演员陆丽珠,“文革”中惨遭批斗,原因就在于她把女特务这一角色演得太好。一个演员,因为戏演得太好而受迫害,当然是奇闻。然而,却又并非不可理喻。

“红色电影”中之所以需要女特务出现,本意只是为宣传和强化“红色价值”,然而,女特务们却在客观上鼓励、导引和启发了“红色价值”所极力要压制、掩盖和隐藏的东西。当“红色价值”的捍卫者意识到这一点时,当然要把怨恨发泄到扮演女特务的演员身上。

“红色电影”的编导们,本意是要让女特务的各种表现引起观众的厌恶、仇恨,没想到却事与愿违,女特务竟成了观众最喜爱的人物。不得不说,这是“红色价值”的失败,是人性的胜利。

在禁欲的道德氛围中,无性化是女人唯一的选择

所谓“特务”,本是一个中性词,即“特殊任务”之意。1927 年国共处于尖锐敌对状态后,周恩来在上海主持中共中央军委工作,曾在军委成立“特务工作科”。可见,在我们的话语体系里,“特务”最初并不单指“敌方”,可是后来,“特务”变成了一个贬义词,至于自己这一面担负同样性质的工作者,则称侦察员。“敌方”的特务往往是女性,而“我方”的侦察员,则往往是男性。

那是一个禁欲的时代,那是一个女性全面男性化的时代。“我方”人员与女特务周旋虽是出于革命需要,但也是一件极其危险的事。在禁欲的时代,在禁欲的道德氛围中,女性的美丽娇媚,某种意义上是对“革命者”最大的威胁。

中国历代的游民阶层和底层革命者,都把轻女仇女作为一种道德规范,作为检验“革命者”精神、意志的一种标准。而轻女仇女的深层原因,则是对女性的恐惧。

《水浒传》第四十六回,杨雄杀潘巧云,杀得振振有词。潘巧云的“罪过”之一,是挑拨杨雄与石秀的兄弟情义。母大虫顾大嫂、母夜叉孙二娘,之所以能跻身一百单八将之列,就因为她们毫无害羞、胆怯、柔弱、慈悲等通常被认为更多地属于女性的品格,同李逵、武松等人一样,她们也杀人不眨眼,也以杀人放火为人生最大乐事。当人们说梁山上有“一百零八条好汉”时,就已经将她们视作“汉”了,或者说,就已经以游民的价值取向为她们做了“变性手术”。对女性的这样一种价值取向,正是后来“红色文艺”中“正面女性”无不男性化的根源。

其实, 50年代的时候,倒是产生过喀秋莎那样健康美丽的优质偶像(虽然人家是苏联的),可惜很快就被粗糙乃至丑陋的形象所替代,中性化、无性化是女人唯一的选择。这个阶段,也是政治宣传画最兴旺蓬勃的阶段,宣传画上的女孩子个个都是邢燕子,满脸红光,斗志昂扬,脸上的表情要么就是对同志春天般的温暖和热情,要么就是对敌人秋风扫落叶般的无情,还配合着拳头,像是随时准备揍人。

50年代初,张爱玲身着羊毛开衫加旗袍出席文代会时,反倒成了另类,鹤立鸡群,只落得个浑身不自在。

爱与美总是相辅相生的,当爱情在大众生活中绝迹的时候,美也就变成了邪恶。教育家陶行知说过,中国生活中的道德程度过低,与它的日用人文太缺少美感有直接的关系:“美的良知一旦焕发出来,比之道德自觉与发现功效是强得太多了,美就是一步到位的道德。”endprint