创新视域下社区合作养老模式的构建探析

冯 杰,吴文强

(福州大学 经济与管理学院,福建 福州 350108)

一、社区合作养老模式是传统养老模式创新的必经之路

(一)老龄化形势下的中国养老困境

老龄化进程提速、人口红利消失、养老问题敏感性凸显是我国养老问题较发达国家而言更加复杂、困难的主要原因。

首先,人口老龄化加速,老年抚养义务沉重。目前我国人均预期寿命达到74.83岁,60岁以上老年人口约1.94亿人。到2050年,老龄人口比例将占总人口的1/3。1982—2012年我国老年抚养比不断攀升,2012年已达12.7%(见图1),老年人的养老需求将愈发强烈[1]34。

图1 1982—2012年全国老年抚养比

其次,家庭养老功能弱化,养老资源代际间分配不公。我国长期实行计划生育政策,家庭微型化、空巢化发展。据估计,中国的“4-2-1”结构家庭数会在2015年达到108万个,2025年超过158万个,2035年达到185万个[2]。“4-2-1”型家庭已是我国家庭养老风险的集中体现,社会保障制度、公共品等代际转移和交换过程中存在的尖锐矛盾已经让养老金代际转移不公、独生子女家庭养老难等问题甚嚣尘上。

再次,现行养老模式发展受限。家庭养老、社区养老、机构养老这三大主流养老模式中,家庭养老保障能力降低,而机构养老供不应求、资源利用率低下且缺乏情感认同。我国养老机构现有的266.2万张床位与当期养老所需的800万张间有较大缺口;按照1:4的护理人员配置, 2万左右的实际持证者相较1 000万护理人员的要求也相距甚远[3]。而各地探索的新型养老模式,诸如基地养老、以房养老、乡村养老、异地养老、招租托老等也饱受争议,尚无法发展成为我国养老的主要选择。

(二)社区合作养老模式创新发展的条件已具备

第一,社区合作养老服务模式有强力的政策支撑。党的十八大报告指出:要“创新社会管理,改进政府提供公共服务方式,加强基层社会管理和服务体系建设,增强城乡社区服务功能”。在社区养老服务的问题上,《中华人民共和国老年人权益保障法》规定,要“发展社区服务,逐步建立适应老年人需要的生活服务,文化体育活动,疾病护理与康复等服务设施和网点”。因此,创新社区养老服务供给模式是社会发展的必然要求。

第二,城市化将极大地推动社区合作养老模式的出现。随着城市化的飞速发展,我国城市老龄化问题日趋突出。数据显示,2030年,上海、北京、天津三大城市的老年人口比例将分别达到39.7%、35.0%和29.5%[4]。城市化中的老龄化问题、社会结构转型中“农民工市民化”带来的人口难题均要求我国不断完善城市社区养老服务系统[5]。而社区合作养老恰是我国城市老龄化问题的重要突破口。在城市化背景下,社会组织已经开始参与我国老龄事业建设,应进一步推动公民个人、企事业单位与民间团体有效参与社会管理和社区养老服务并进行合作。

第三,信息技术和社区服务能力的发展也为社区的老龄化合作事业提供了重要动力。在我国多数地区,尤其是城镇,便捷、高效信息通讯足以构建网络化的社区合作养老服务平台,便民信息网、老年健康档案、社区呼叫系统等多种老年服务形式可以实现家庭、社区与社会在合作养老服务上的有效对接。家政服务、食品配送等社区商业服务与非政府组织的快速成长更能满足城乡社区合作养老服务的发展需求。

二、创新视域下社区合作养老模式的内涵、特点及优势

(一)社区合作养老模式的内涵

合作是创新社区养老模式的灵魂,利用综合性平台推进老年服务整合是国际养老服务实践的重要趋势,而合作式社区是这些平台中最具效率的机构[6]。社区是基层公共服务的平台,要想彻底发挥社区养老服务潜能,创新性的合作是关键!著名合作问题研究学者罗伯特·阿克塞尔罗德有针对性地指出:“随着中国从相对集权的经济与政治向市场经济与开放社会的转变,如何促进合作的问题显得更为重要”[7]。

社区合作养老模式可以将家庭、社会、市场和政府的养老功能集成优化。梁新颖认为,社区可以“成立养老机构,为那些生活不能自理或不能完全自理的老人提供有偿又有效的生活服务”。而新时代的社区养老,将“以家庭养老为主,社区机构养老为辅,在为居家老人照料服务方面,又以上门服务为主,托老所服务为辅,整合社会各方力量,建立起全新的社会服务体系”[8]。2011年,《社会养老服务体系建设规划(2011—2015年)》明确指出:在解决老龄化问题上,应以社区为依托,坚持政府主导,鼓励社会参与,合作共治。

因此,创新视域下,社区养老应该发展成全方位的合作式养老,它兼有家庭养老、机构养老和社会养老等多种功能。社区合作养老模式是政府和社会力量依托社区,为社区的老年人提供生活照料、家政服务、康复护理和精神慰藉等方面服务的一种新型的合作式居家养老。

(二)社区合作养老模式的特点

第一,养老供给主体多元化。党的十八大报告指出:“在城乡社区治理、基层公共事务和公益事业中实行群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督”。因此,社区合作养老模式将最大限度地开放社区系统,在政府主导的前提下,引入市场机制,合理利用社会力量补充养老服务中的空缺,广泛调动公民个人、家庭、政府、社会团体、企业的积极性。尤其在个体责任方面,要挖掘老年人自身潜能,最大程度上实现“自我养老”与“积极老龄化”。

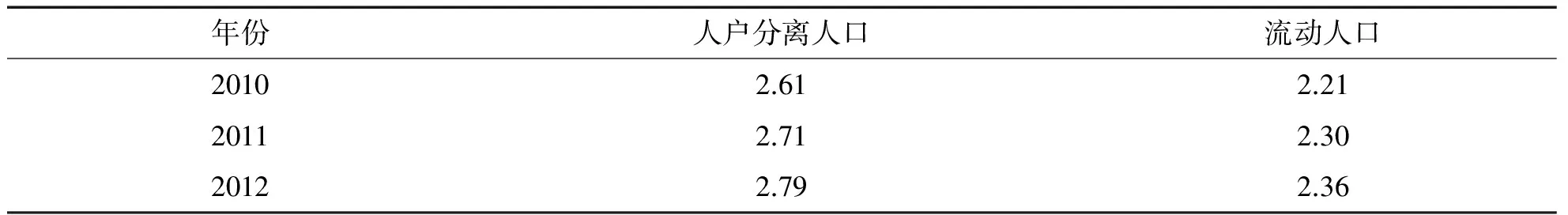

第二,养老服务客体群体化。《规划》表明,我国现有3 300万左右失能或半失能老人,占老年人口总数的19%。而我国2.36亿流动人口数的养老问题也不容忽视(见表1)。在创新养老模式的前提下,社区合作养老模式将以保障低收入、五保、空巢、高龄、三无、失能、残障、独居和城乡流动人口为基点,辐射多层次的社会群体。

表1 我国流动人口数(单位:亿人)

第三,养老合作内容多样化。社区合作养老模式要求政府、非政府组织、商业机构等在医疗保健、文化娱乐、社区建设、公共服务等不同老龄工作上开展合作。传统社区养老服务范围窄,内容简单,服务对象大多是弱势群体,服务层次仅属救济型。而社区合作养老的服务内容将实现服务的多元化拓展,并由物质供给型向精神关注型延伸。

(三)社区合作养老模式的创新优势

第一,养老形式灵活多样。社区治理体制的健全将使社区合作养老有更多创造性空间,如“以房养老”,有学者提出“建立金融机制,住房反向抵押贷款”的模式[9]。但若结合社区合作养老的工作思路,令具有相同文化背景、兴趣愿景、环境意识的社区老人集中居住,出租空余的住房资源,通过稳定的房租以及子女们、社区、政府、社会合作供养,可以多重保障老人们的晚年生活。

第二,养老关系紧密而温馨。美国老年病学家Bill Thomas证明了:密切的社会沟通与联系有效提升了老年人身心健康水平[10]。社区合作养老模式使老人们不离群居环境却得到来自社会、政府的周全照料与精神慰藉,托老所、上门服务等弥补了家人照料的不足,有助于消除老年人悲观、抑郁、孤独等负面情绪,享受天伦之乐。

第三,养老资源高效化利用。相比于养老院等机构养老,社区合作养老不仅能避免浪费建设用地,节约大量土地资源,也能提高至少4~6倍资金利用率[11]。此外,从公共养老服务优化的角度出发,将分散的人力、财力、物力集中、协调地投入生活必需资料、公共娱乐设施、志愿服务等的配置,可以更好地回应老年人对文化、消费、公共物品等方面的合理诉求。

三、社区合作养老模式的障碍因素分析与创新突破

社区合作养老是养老事业发展的新生事物,其构建与发展存在多重障碍:政府的工作部署缺乏整体性和连续性;社区养老服务资源不足;社区硬件设施不齐全等。因此,为了满足人民群众与日俱增的养老需求,要从我国基本国情出发,遵循十八届三中全会《决定》以及《社会养老服务体系建设规划(2011—2015年)》,改进社会治理方式,建立并完善社区合作养老模式,丰富社区养老服务内容。

(一)制约社区合作养老模式发展的障碍因素分析

1.政府宣传力度不足,居民合作养老意识未树立

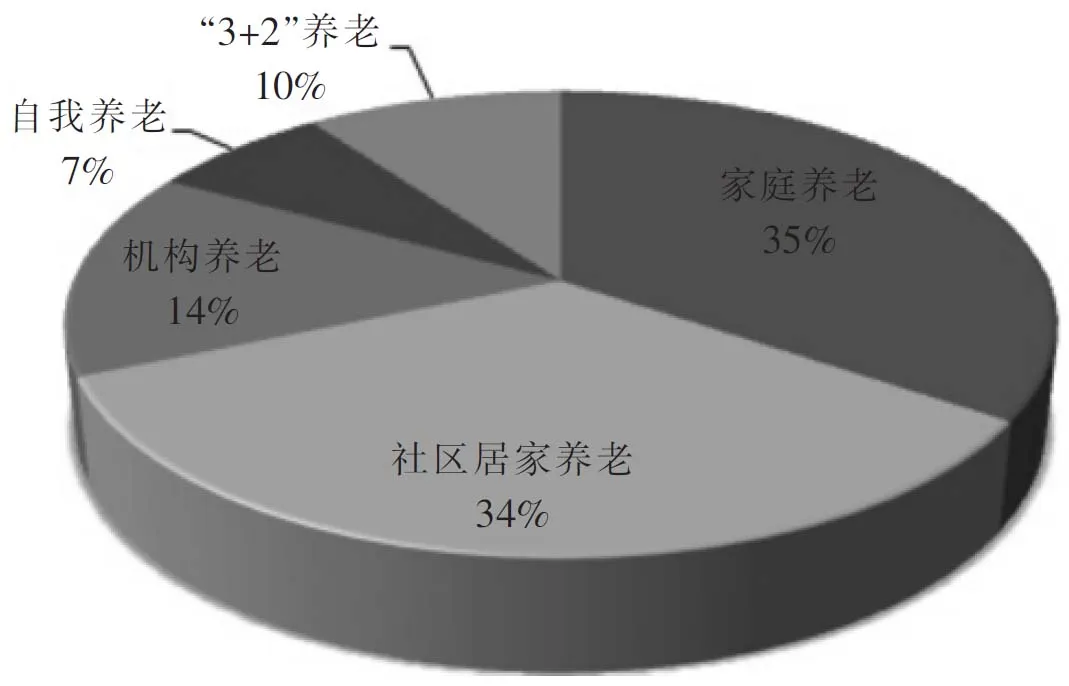

图2 某社区居民养老意愿调查

目前,民众对社区合作养老的接受程度较低。为实现“老有所养”的战略目标,政府已出台了《社会养老建设服务体系规划2011—2015》等政策,要求“不断提高社会养老服务水平和效率”,“实现合作共赢”。但我国社会养老服务体系建设尚处于起步阶段,相关政策的宣传、落实仍不到位。在对300名社区老人的问卷调查中发现,目前养老方式中家庭养老依然占86.0%,而居民期望的养老方式中,社区养老仅占34.0%[12]。传统养老思维束缚了社区养老事业的发展,合作养老的优势未能充分发挥。

另外,我国目前缺乏成熟有效的社区合作养老的实践与经验研究。尤其是城乡之间、地域之间的文化特征迥异,政府还应想方设法,积极引导社区合作养老步入正轨。

2.老龄服务供求矛盾突出,资金渠道亟需拓宽

养老资金不足是我国社区养老服务发展缓慢,许多银发产业被“看好”但不“叫好”的根源所在:

首先,养老风险增加,居民养老金支付额低。2013年的全国人力资源和社会保障工作会议指出:城乡居民养老金月均仅81元。我国基本养老保险保障力度不足,养老金的资金缺口正以每年0.1万亿元的速度扩大[13]。社区养老服务欠缺最根本的经济保障。其次,社会化养老筹资机制不完善。社区居民养老金来源以个人储蓄与家庭供养为主。在养老服务资金的供给上,企业补充养老保险发展不足,企业年金处于零星发展阶段,社会各方没有形成有效的合作链条。再次,社区养老服务的国家投入也极其有限。目前,我国城乡社区事务的财政支出仅占政府公共预算的8.5%[1]234,这也构成制约社区合作养老服务发展的经济因素。

3.社区治理效能低下,养老服务体系力量薄弱

我国养老服务的组织力度不强,尤其是养老服务类社会组织尚处于孵化期,无法承接社会发展加重的养老责任。据统计,我国现有社区服务中心104 237个,但专门的社区养老服务机构仅44个[1]235。

养老服务专业化水平不足是致使社区养老质量难以提升的又一主因。当前的社区养老服务主要由社区养老服务中心、助老服务社、在校大学生志愿者或民间团体组成,队伍规模较小且分散,不能形成合力;服务范围较窄且技术要素含量较低,专业化服务水平不高。

此外,养老服务相关的法律法规还有待完善。《老年人权益保障法》、《关于加快推进居家养老服务的意见》等政策法规更加注重宏观性原则,而符合社会养老服务体系的配套标准、运行规范和监管制度等细则出台缓慢。

4.城乡二元结构差异大,社区合作养老服务配套硬件缺失

当前我国的社区建设偏重大城市,社区可整合的养老服务资源尚不丰富,而硬件设施的建设直接决定着养老服务系统的适应能力与工作效率。从宏观角度而言,我国农村社区化程度不高。全国64 222万左右的农村人口,如何有效实现农村社区化,根据社会结构调整、整合并布局合理的社区群,是创新社会管理体制、发展社区合作养老需要解决的重要问题。从微观角度而言,大部分社区设计缺乏针对性,不符合老龄居民的无障碍建设要求,其设施也不能完全满足老年人的日常生活需求。因此,要从市政规划、住宅设计、社区环境改善和公共设施配套等方面综合完善老年人养老服务体系建设,设计符合老年人身心健康发展的社区空间。

(二)构建社区合作养老模式的创新路径

1.创新政府管理,铺展社区合作养老蓝图

政府要强化社会管理和公共服务职能,在社区合作养老模式的探索、宣传与制度建设等方面提高投入水平,创新养老服务供给体制:首先,政府应多举措树立社会合作养老的意识:一要放开市场约束,引导和支持社会力量投入社区养老服务设施建设;二要通过地方各级政府宣传,普及养老新观念、新方法,号召媒体、社会团体、社区管理中心倾力配合,唤醒老年人合作养老的主动意识;三要牵头进行社会性合作,实现老年福利的社区产业化,如台湾菩提长青村,以“老有所用”、“自立”的理念,鼓励老人自主参与社区服务与力所能及的旅游服务产业,在补充社区养老资金的同时也使老人获得尊重。其次,政府应鼓励各省市、地区关注并借鉴国内外社区合作养老的成功做法,积极开展社区合作养老实践,如2007年河北青县推出的农村合作养老,充分发挥社区的综合优势,破解了当地农村“养老难”问题。另外,国家还可以深入开展对社区合作养老理论与政策的研究,建立专项的社区合作养老科研基金,对社区合作养老的可行性、操作性进行系统的调研分析,为发展社区合作养老服务提供科学依据。

2.立足基本国情,拓展社区合作养老引资渠道

第一,加大政府财政投入,建立社区养老引资的长效机制。政府应采取委托管理、信贷支持、补助贴息和服务购买等多种方式,凝聚市场与社会力量,建立社区合作养老的动态保障机制。英国以政府主导的“社区照顾”就是由政府出资建设服务设施,而居民只需按收费标准对相关服务支出进行少量付费。

第二,市场机制积极投入,让养老金“钱生钱”。社区合作养老需要发挥市场机制的基础性作用,实现“政府主导、社会参与、市场化运作、行业管理”的创新模式,如北京海淀区试行的“政企合作式”社区养老,市场力量有效进入公共服务领域,避免政企竞争造成的交叉浪费,也带动着居民养老服务业、相关房地产行业及保险业的链变。

第三,社会筹资模式创新,优化配置社区养老资金。社区养老保障资金筹集的主要模式有星光计划、三三制、政府包办模式、分步筹集资金模式、企业负担模式、货币养老模式等。我国要在现有筹资渠道上,继续发展多元化社会筹资。2005年,Holzamann与Hinz提出的“五支柱”养老金制度将自愿的企业年金、商业养老保险、医疗与住房资助等都纳入养老金的统筹管理范围,给我国以深刻的启发[14]。

3.借鉴发达国家有效经验,构建社区合作养老服务体系

在社区合作养老服务体系建设、社区养老责任分担、合作机制构建、创新社区养老服务供给模式等方面,发达国家形成了相对完善的社区合作养老服务的体制与机制,有许多值得我国借鉴之处。

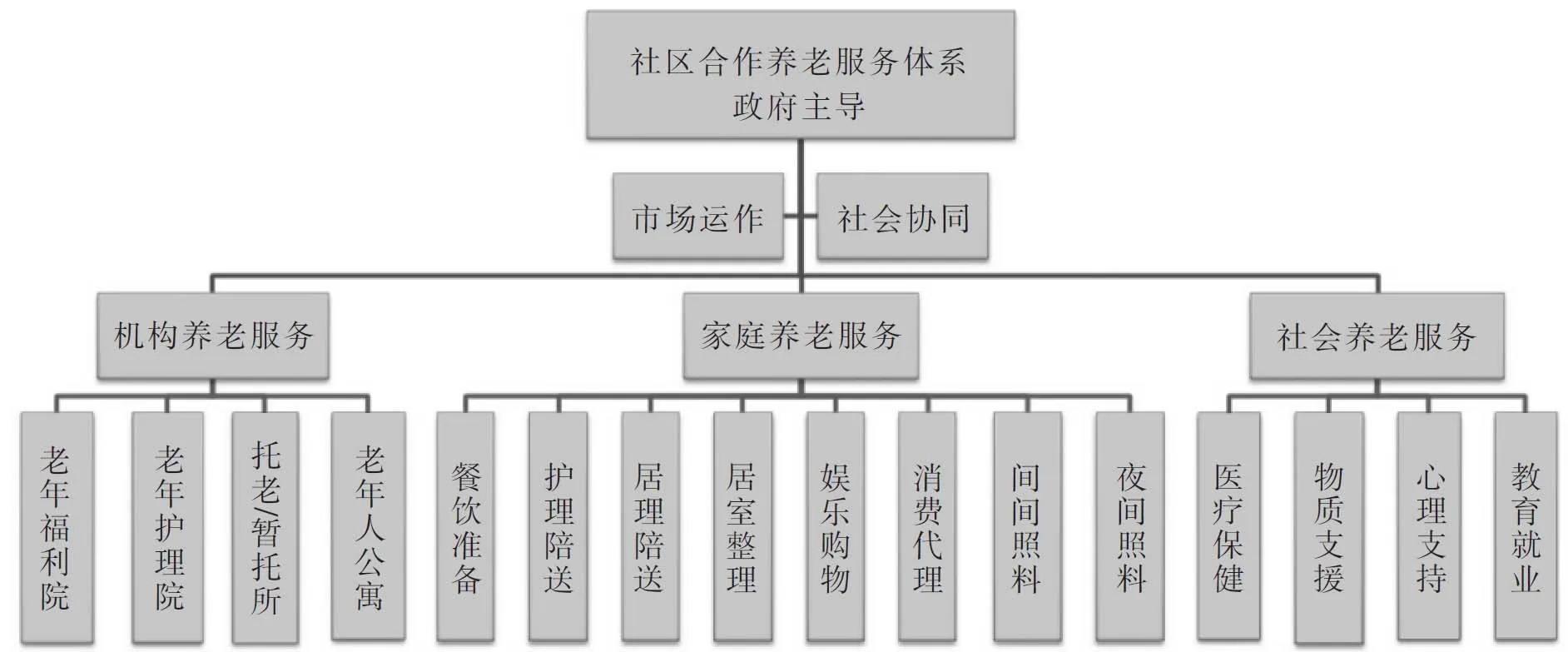

服务体系建设方面,要建设立体化的社区养老服务体系,充分吸收社会各方面可利用的资源。《国家基本公共服务体系“十二五”规划》强调,要“充分利用现有资源,加快专业化的老年养护机构和社区日间照料中心建设”。以老年养护和社区日间照料为中心,我国应进一步形成包括生活照料、物质支援、心理支持、整体关怀、健康管理等在内的综合、专业化养老服务体系,如图3。英国的社区照顾的老龄服务,既有社区提供的专门小型服务机构或者住所,也有社区内外成员(家庭成员、亲友、邻居或者社会志愿者等)参与并服务老人[15]。

图3 我国社区合作养老服务体系构建图

社区养老责任分担方面,要强调多方参与,实现“多中心治理”。我国政府应加快职能调整步伐,从服务生产者向规划者转变,要加强社区合作养老相关制度建设、制订行业服务行为规范,为社区合作养老资金筹措提供政策支持;社区自治组织要负责居民养老服务的沟通与反馈,保障养老服务的种类、数量与供给效率;私人部门,尤其是社区企业,可以为社区居民提供老年理财、心理咨询以及各类低偿的便民便利服务;此外,社会组织是社区养老服务的重要补充力量,居民的参与和监督也将充分表达与回应自身服务诉求。以美国为例,政府侧重制定法规,维护养老服务的公平、正义,并对社区发展拨款;发达的市场在老年人合作居住、社区护理保健等方面提供了专业、规范的服务;协助生活组织、Pitt县老龄委员会等非营利组织为需要帮助的老年人提供全方位的支援[16]。

社区养老的合作机制方面,要构建短线责任和长线责任并重的服务框架[17]。短线责任以市场交易为主,社区居民自由购买养老服务,通过市场与社会力量满足服务需求;长线责任依托政府与养老服务提供者签订合作契约,购买社区养老服务,制定服务的标准和依据,对养老行为进行制度化控制。此外,政府也可将部分职能转移给社会组织,促进政府、社区与社会力量的合作、融合。如日本大力发展的老年护理,通过《新黄金计划》、《看护保险法》、《介户保险》等政策法规,逐步明确了公民、市场、社会、政府在养老服务的合作与责任定位,形成“政府主导、市场运作、社会协同”的社区养老服务格局。

社区养老服务供给模式创新方面,从立法角度强化社会合作、奉献意识,将有效推动社区合作养老服务的发展。美国《国家与社区服务法案》规定,社区服务满400小时的学生每年可以领取4 725美元奖学金,纽约大学社会工作学院甚至将社区服务列为必修课,每年600个小时的社会服务是学生毕业条件之一。

4.做好科学规划,夯实社区养老服务基础

在宏观层面,我国要规划老人宜居的乡村或小城镇社区,重塑城乡结构体系,如丹麦的代际合作居住社区、专门的老年合作居住社区等,能最大限度地满足老人的需要[18]。2013年,我国中央城镇化工作会议提出的“两横三纵”城市化战略将是全方位优化社区布局的新契机。各级政府应将社区合作养老模式列入城乡规划,作为社会管理创新的重点,合理安排,确保经济支持。

在微观层面,社区应配备新型的、无障碍性、适应老年人的身心健康发展需求的养老服务设施。如美国“戴尔韦伯型”社区和日本 “长寿村”,既有尊重老人的私人空间,也有满足老人健康保健、娱乐交流的公共活动区,增加老人社会交往之时也强化了他们的自理能力[19]。目前,我国有学者开始着手研究老年人生活的时间与空间分布规律,通过社区老人每天活动的时空特征,设计符合老年人的行为习惯与审美特点社区公共空间。

社区合作养老模式,是解决我国养老问题的新思路之一。它可以集中更多的养老资源,开发社会合作养老的潜力,满足大众养老需求。相信社区合作养老模式在社会发展过程中必能有助于解决我国的“养老难”问题,打造出适合我国老龄化国情与社会管理格局的养老新模式!

[参考文献]

[1]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴(2013卷)[M].北京:中国统计出版社,2013.

[2]齐险峰,郭震威.“四二一” 家庭微观仿真模型与应用[J].人口研究, 2007,31(3):32-40.

[3]穆光宗.我国机构养老发展的困境与对策[J].华中师范大学学报:人文社会科学版, 2012,51(2):31-38.

[4]翟振武.中国城市化与城市人口老龄化的趋势与对策[J].中国人口科学,2004 (5):11-17.

[5]柳建平,张永丽.农民工市民化与中国经济社会结构转型问题研究[J].河南师范大学学报:哲学社会科学版,2013(5):76-80.

[6]Robert Myrtle, Kathleen H. Wilber. Designing Service Delivery Systems:Lessons from the Development of Community-Based Systems of C8n’ for the Elderly[J].Public Administration Review, 1994,54(3):245-252.

[7]Axelrod Julius. The Evolution of Cooperation[M]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2007:3.

[8]陈元刚,谢金桃,王牧.我国社区养老研究文献综述 [J].重庆工学院学报:社会科学版,2009(9):2.

[9]张茜,任燕燕.住房反向抵押贷款养老运行机制探讨[J].求索,2013(2):10-14.

[10]曹梅娟,陈凌玉.老龄化背景下引入合作居住养老模式的思考[J].中国老年学杂志,2011,31(17):3427-3429.

[11]梅金姣,朱红,廖晓春.社区家庭亲缘式养老合作模式[J].中国老年学杂志,2013,33(19):4926-4927.

[12]闵瑰,曾莉萍.南昌市某社区老年人养老方式意愿调查[J].医学信息,2012,25(10):21.

[13]李连芬,刘德伟.我国养老金 “多支柱” 模式存在的问题及改革方向[J].财经科学,2011(3):108-116.

[14]Robert Holzmann, Richard Hinz. The Reform of The Pension System International Comparison [M]. Beijing: China Labor and Social Security Press, 2006.

[15]张民省.老龄化趋势下中国养老模式的转变与创新[J].山西大学学报:哲学社会科学版,2008,31(3):117-122.

[16]Dorit F,Els DJ. Community and Health:Immigrant Senior Cohousing in the Netherland [J]. Communities (Winter), 2009(145):50-53.

[17]徐金燕.社区公共服务治理机制创新:西方国家改革的经验借鉴[J].当代教育理论与实践,2013,5(7):182-184.

[18]Bamford G. Cohousing for Older People:Housing Innovation in the Netherlands and Denmark[J].Australasian Journal on Ageing,2005,24(1):44-46.

[19]Abraham N, Delagrange K, Ragland C. Elder Cohousing: An Idea Whose Time Has Come[J]. Communities,2006(132):60-70.