回忆唐德刚教授

1989年上半年,我在西安东大街外文书店二楼“内部书店”看到了唐德刚教授的长篇小说《战争与爱情》,因其为台湾原版,是1988年2月1日远流出版公司初版的,价极昂,吾又囊中羞涩,故向台湾的张香华老师提及,岂料她特意寄了一套初版本给我,而且还是绕道香港由诗人犁青再寄给我的。

当时我已开始姓名学的研究,常从正史、野史中寻觅资料,无暇细读小说。而初读《战争与爱情》的兴奋,是一种从未有过的经验。愚以为:《战争与爱情》肯定不让《围城》,应该在其上,才是较为客观的事实。

1992年7月17日,我居然拜见了唐德刚教授,我敬仰已久的大作家。这恰恰是柏杨先生、张香华老师为提携晚辈的刻意安排。唐德刚教授与陈宏正先生一家人有西安之行,唐公下榻大差市之阿房宫宾馆。不才专门拜望前辈,唐公就在宾馆内请我喝咖啡,入座者还有唐公胞妹唐德韧老师、柏杨女儿崔渝生老师及其夫君曹长安先生。

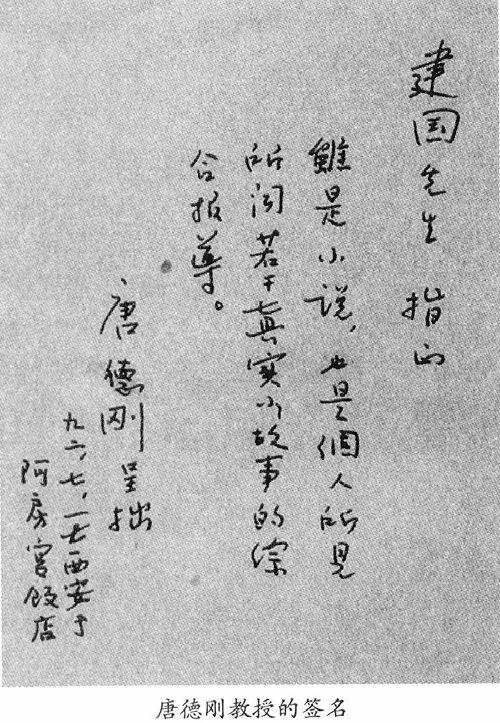

当时,我拿了两套自己爱看的书请唐公签名,一本是大陆版《胡适杂忆》,一本即为台湾原版《战争与爱情》。唐公为后者签名如下:

建国先生指正

虽是小说,也是个人所见所闻若干真实小故事的综合报导。唐德刚呈拙

九二、七、十七西安于阿房宫饭店

当日,唐公真是谈风甚健且犀利,无所不谈;谈而无不痛快、无不淋漓。仅就小说述及一二。

起初,我想问问唐公与夏志清的论战、进展及如何和好如初的,而未能深入下去。唐公说,夏志清的小说史有偏见,对张爱玲的评价过高了。

说到《战争与爱情》,唐教授一入座,就先谈到书中的“慰安妇”,并说:“我是第一个在书中提到‘慰安妇的。近来的‘慰安妇问题成为热点,日本人也注意到了我书中的材料。”

他还说:“此书是《北美日报》编辑李蓝向你磕头求你写,你能不写?此报是花费了三千万美金办的,稿费当时还可以。每天的专栏连载可拿二十五美金,这钱在美国可以好好请你们吃一顿!”唐公指着我、崔老师说。

“于是,我每天便把写日记的时间省出来写小说,这部小说也是拼凑出来的真实故事。‘慰安妇那儿就是一个高潮,因为,看着看着怕读者没兴趣,我就又来一个高潮(并做手势)。但是天天连载,报纸随时都有关门的可能!”

唐教授还说,“清代以来写出的小说不知多少,但流传下来的仅有那么几部:《红楼梦》、《儒林外史》、《二十年目睹怪现状》等。一部真正的小说不应该是写给一代人看的,应该是写给几代人看的。大浪淘沙,真正会流传下去的小说,是经得起历史淘汰的。”唐公又说到琼瑶的小说,当时年轻人爱看,现在年轻人就不大看了,热不起来了;我与崔渝生老师都说,琼瑶在大陆也热不起来了。

我又问到:唐教授为何停笔中文写作二十年?他说,“当时在胡适先生的支持下,我们每人出五十美元办《海外论坛》,是期期拖刊;我们倡导民主,可我们内部都不讲民主!”唐公胞妹插话:“是丑陋的中国人!”唐公说,“对,是丑陋的中国人,一生气就不写中文了。”重写中文,是缘于将唐公自己的英文著作译成中文。唐教授说,我太太吴昭文女士国文好。开始我又以中文写作,错别字满篇,就是太太替我改的。吴昭文女士国文功底好,柏杨先生每本书出版后寄唐教授,唐公都不大读,但吴昭文女士本本都要细读。

记得我还对唐公说过:《胡适杂忆》,我已看了七八遍;唐公却说:“台湾有人已看了三十余遍,香港中文大学有人已把它译成英文,并还想译《战争与爱情》。”

唐德刚教授的长篇小说《战争与爱情》,实则1991年11月人民文学出版社即已开印,第一版印了九千册,但是,当时我们都还不知道;后来,华东师范大学出版社于1995年5月又将此书印了五千册。

唐公回美国后,爱护晚辈有加,竟寄来大作《五十年代的尘埃》送我,还附有一篇大札:

采诗先生:阿房宫之谈甚乐。可惜为时太短,未能畅叙。那晚您太忙,又未能参加舍妹的饺子宴,甚感怅怅也。西京别后,遂去金陵。四五日乃往上海转旧金山。在加州曾游“悠胜美地”国家公园。仰望世界第五、第十高瀑布,并抚摩两千七百年之古松,感人生之矮促与渺小也。顷于八月九日返美矣。

忆在西安崔渝生女士想要一本拙著《战争与爱情》(原拟题为《三天两夜》),归来翻地库,存书已尽为友人取去,手边已无一全套。惟在上海时,闻亲友言拙作已有“大陆简字版”。今返美友好也言之凿凿,想必已在坊间了。请渝生代为查看一下。她如想购几部自用或送朋友,请告我,书价当由我付也。忆在西安时,您提到书中女主角叶嘉莹,我耳重听,误以为您问我是否认得叶嘉莹教授,我答认得认得,答非所问,真是乌龙。我与嘉莹为诗友,然撰拙著时尚不识嘉莹也。否则当另取名。拙著中男主角之妹“林文月”,亦有同名者。甄家在台湾。她是台大文学教授,女作家也。雷同之后,文艺界有以为故意落笔,实非也。

叶嘉莹虽非真名,故事倒非全假,只是集数人遭遇为一人而已。我写长篇短篇小说,始自初中,遗兴而已,无意留存。纵留历经革命和抗战,亦无法保存也。四十年代抵美仍不时为文字游戏。无心插柳,不意竟为读者编者转载不停,亦出意外。七十年代台湾文艺界朋友竟主动为我搜集了一些劫后余尘,编为《尘埃集》要我自己题签,我说这只是五十年代的尘埃,早年的尘埃已飘扬无踪了,因署之曰《五十年代的尘埃》。今寄两本给您和渝生一笑。其中有些早列在他人名下,经友人查出方物归原主的,一笑。拉杂写了一些。您有什么吩咐,就请随时来信嘛。敬祝

快乐平安!

唐德刚

九二、八、一八于北美洲

2009年10月,唐德刚教授离世后,我仅在美国《世界日报》发表一篇小品《唐德刚与取洋名》,聊表愚之哀思与怀念之情,后来廖且为编辑要去又将它刊在《合肥晚报》上,此乃“阿房宫之谈”的又一话题也。这次将唐公给我的信首次刊出,感念唐公赠书签名之情,并供研究小说的专家们聊备参考。endprint

——陕西秦阿房宫