构建第三代图书馆的技术思考

康晓丹

摘要:第三代图书馆“智慧图书馆是图书馆事业应对信息技术革命带来的变革的未来方向,如何通过信息化技术实现智慧图书馆的理念将成为下一步的工作重点。重点介绍了上海大学图书馆从感知、计算和交互等三个技术层次实现智慧图书馆的体系,并对其在智慧图书馆技术实现领域的实践和未来的构想进行说明。

关键词:智慧图书馆 云计算 物联网

1 引言

2011年,互联网逐渐转变为物联网,互联网用户达到20亿人,并且以史无前例的方式将各种设备物件连接起来,使更全面的互联互通成为现实。随着大规模计算机集群及云计算技术的发展,人们实现对大数据加工、建模、预测、分析和共享,进而最大化地利用信息资源,从中获得前所未有的洞察力,从而可以更快、更好地做出决策。这些科技发展所带来的以感知化、互联化、智能化为核心的新一代信息革命的浪潮,给传统的图书馆工作带来极大的冲击。

2009年初,IBM提出智慧地球的概念,认为未来的地球应该是构建于感知化、互联化、智能化的基础上。在“智慧地球”的基础上,“智慧国家”、“智慧城市”、“智慧校园”等概念应运而生。一时间,“智慧”一词成为各个领域的焦点。图书馆学领域专家在吸取“智慧地球”概念的核心内涵后,提出了“智慧图书馆”的概念。这一概念的产生,使得以感知化、互联化、智能化为核心的新技术有可能融人图书馆的工作中,从而使新一代信息革命的成果可以为图书馆事业所用,使得图书馆的升级换代成为可能。在经历了传统图书馆到复合型图书馆的转型革命之后,图书馆事业将迎来以第三代图书馆“智慧图书馆”为核心的下一次革命。高校图书馆作为研究型图书馆的代表,也将打造高校智慧图书馆作为自身下一步工作的重点。

2 高校智慧图书馆的研究和实践现状

2.1 智慧图书馆的概念

智慧图书馆,就是以一种更智能的方式,利用感知化、互联化、智能化为核心的新一代信息技术来改变用户和图书馆设施、系统及信息资源的交互方式,以提高交互的明确性、灵活性和响应速度,从而实现智慧化服务和管理。

智慧图书馆的理念和实践率先出现在欧美的大学图书馆、公共图书馆和博物馆中。它的出现标志着人们开始将“数字基础架构”与“物理基础设施”相互融合,以一种超越纯技术层面、更加具有人文关怀的理念重新认识和建设图书馆。智慧图书馆实质是利用智慧技术,提高读者服务水平和提升读者感受的革命。

2.2 高校智慧图书馆的含义

高校图书馆作为研究型图书馆的先锋,生而存在为学术研究保驾护航的基因,故高校智慧图书馆的建设更加侧重于为学术研究提供便利性和基础性支持,利用感知技术更好了解学术研究的需求,主动推送必要的学术信息;利用互联技术,将孤立的信息孤岛连接起来,拓宽学术研究的信息覆盖度;利用智能技术,对互联技术下的大数据进行分析、处理、建模、预测,为学术研究指明方向,并验证结果。从而提升图书馆对学者学术研究的支持力度,促进高校教学和科研水平的提高。

2.3 高校智慧图书馆的研究现状

目前国内外大多数图书馆学者对智慧图书馆的研究仍停留在模型、概念和内涵阶段,例如有学者指出,智慧图书馆一图书馆+物联网+云计算+智慧化设备,主要通过物联网来实现智慧化的服务和管理。具体来说就是智慧图书馆通过物联网实现各个环节的通信,包括用户之间的通信、用户与图书馆的通信、图书馆之间的通信、用户与信息资源的通信以及信息资源之间的通信。它的最高阶段就是各个环节都由图书馆智慧化地完成,无需人工干预,实现“智慧”状态。

于此同时,国内已经有部分高校图书馆开展了智慧图书馆的技术预研和技术模型规划。例如上海交通大学图书馆在“十二五”中长期发展规划中明确提出,到2020年,力争建成智慧图书馆,并提出了智慧图书馆的五大要素:资源——优质、多元、高效;服务——智能、泛在、感知;技术——精准、便捷、智能;馆员——敬业、专业、创新;读者——乐用、协同、敏锐。从技术实现角度来看,将更多地采用通信技术、物联网技术、云计算、RFID和智能信息过滤等,为智慧图书馆提供坚实有效的技术支撑条件。北京邮电大学于2009年底开始感知性智慧图书馆示范系统(BUPT-SLDS)的项目研制工作,由该校网络技术研究院和图书馆合作,旨在探索和研究出利用物联网技术实现智慧图书馆的具有适应性和可扩展性的部署框架和模式,为图书馆员和读者提供一个真实的基于物联网的智慧图书馆体验环境,为今后智慧图书馆的建设提供可行的参考模型。这一系统的技术实现模型为:(1)以智能手机作为读者服务的主要载体;(2)利用Wi-Fi、ZigBee等无线通信技术感知和定位读者;(3)利用RFID技术感知和定位图书;(4)选择实现具有较强示范和体验效果的智慧图书馆的部分功能;(5)与图书馆自动化系统无缝链接。

2.4 国内高校智慧图书馆的技术实践

在完善理论研究的同时,有的图书馆开始了智慧图书馆的初步实践。

上海交通大学图书馆的图书安装了RFID智能标签,引进基于Primo的知识发现平台以及基于LibGuides的学科信息指南网上社区,并尝试通过手机、iPad和信息共享空间等设备和设施,将分布于多领域、不同类型的信息进行汇聚、处理与共享,以期实现图书馆各物体、各信息载体的互联互通。在未来的规划中,上海交通大学图书馆将以学科领域、服务任务和目标为驱动,进行感知、网络和应用各个层面的协同工作,对环境、目标等进行智慧获取和处理,提供更为智慧、更为精确、多元化感知的信息服务。借助不断发展的物联网与信息技术,实现任何人、任何物、任何信息载体在任何时间、任何地点的互联互通,海量信息在物联网平台的聚合而产生新的信息,并引发全新的服务创新模式,最终实现智慧图书馆的建设目标。

作为智慧图书馆的基础应用,越来越多的高校图书馆开始尝试RFID技术。目前,上海交通大学、复旦大学、苏州大学、汕头大学、北京理工大学等近百所高校图书馆已经实施了RFID。通过RFID技术,图书馆实现自助借还、智能盘点等功能,大幅提高了服务水平,节省了大量的人力和物力,取得了良好的经济效益和社会效益。endprint

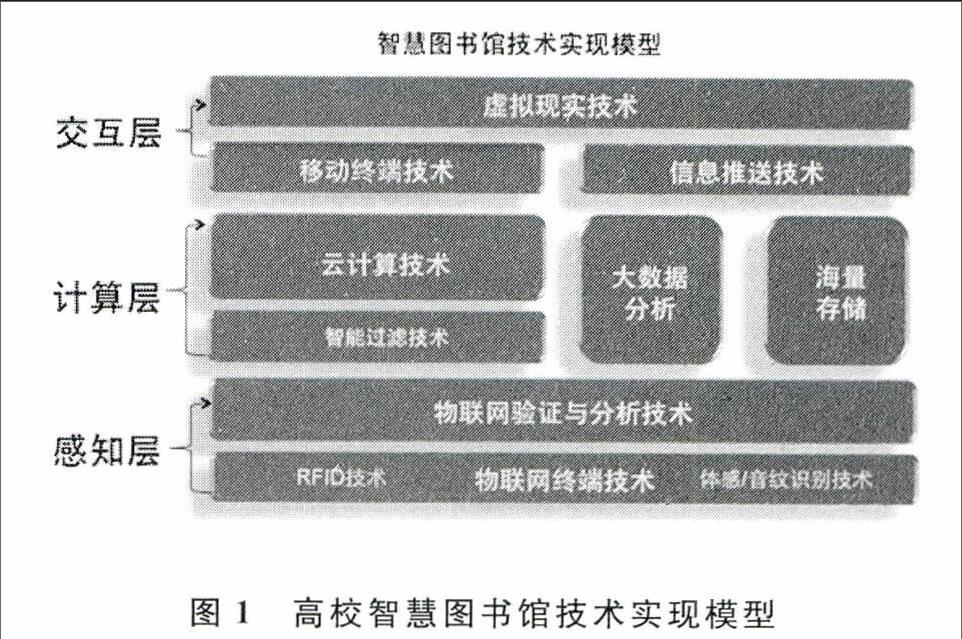

3 上海大学图书馆对高校智慧图书馆技术实现体系的研究

上海大学图书馆近年来也开始关注高校智慧图书馆的研究与实现,由于认识到信息技术是实现智慧图书馆理念的重要支撑和手段,所以将高校智慧图书馆实现研究集中于技术实现体系。经过广泛研究和验证,上海大学图书馆认为需要从感知、计算和交互三个层次实现智慧图书馆。下图1为高校智慧图书馆技术实现模型。

3.1 感知层技术实现

感知层的技术实现目标为:(1)通过感知技术,识别、分类各种形式的媒体中存在的信息和知识。(2)通过感知技术,识别和记录读者的行为。(3)结合计算层技术,分析读者行为,从中发掘并验证需求,实现读者行为到需求的转换。(4)结合互联网技术,将读者/学者需求和信息进行配对和推送。

感知层的技术实现依赖于物联网技术的发展。物联网技术是面向应用并以需求为发展导向的新兴技术,其体系结构可以分为三个层次:(1)泛在化末端感知网络;(2)融合化网络通信基础设施;(3)普适化应用服务支撑体系。

在感知层应用的技术主要包括RFID识别技术、体感识别技术、音纹识别技术、二维码识别技术、传感器信息收集技术、普适计算、数据和信号处理技术、安全和隐私技术。感知层的目标是通过识别技术、安全和隐私技术识别读者身份和信息载体,通过传感器技术和识别技术记录读者行为,通过微型化的普适计算终端进行数据的预处理,通过数据和信号处理技术将数据传递给计算层。其中行为感知和识别是感知层核心技术。

3.2 计算层技术实现

计算层的技术实现目标为:(1)利用计算技术,实现读者行为到需求的转变。(2)利用大数据分析,实现读者个性化需求的收集和满足。(3)利用云计算,实现图书馆信息系统的整合和智能化,实现图书馆运作的无人干预。(4)利用云计算所带来的强大计算能力为科学研究提供计算平台,用于学术成果的预测和验证。

计算层的技术实现依赖于以云计算为核心的大数据智能分析、海量数据管理和行为分析技术。云计算是未来信息系统的基础和核心,从应用性质而言,分为IAAS、SAAS、PAAS三个不同层次。(1)IAAS(基础架构及服务云):是一种将基础架构作为云计算单元的技术,实现CPU、内存和存储的动态分配和海量聚合。对于智慧图书馆而言,通过IAAS技术可以有效解决海量存储的问题,实现海量数据的云管理,并提供学术研究的计算平台。(2)SAAS(应用即服务云):将标准应用统一部署到云计算,使应用成为开箱即用的云计算技术。通过SAAS,可以建立智慧图书馆的应用技术标准,实现用户行为采集和分析的标准化,有效降低智慧图书馆实施的成本,并提高其可用性。(3)PAAS(平台及服务云):利用云计算的海量运算能力,搭建某一特定应用的平台,并通过平台接口提供服务的云计算技术。通过PAAS技术,可以搭建大学图书馆公用的行为分析平台,集合几家甚至几十家图书馆的技术资源,对海量用户行为特征进行分析,实现集约化服务平台的最大作用。

3.3 交互层技术实现

交互层的技术实现目标为:(1)用交互技术打造快捷通道连接信息、感知层、计算层和读者,使读者快速得到信息。(2)用交互技术打造多渠道信息传递通道,采用多种终端使读者不论何时何地都能快捷获取信息。(3)用交互技术有选择地推送特定信息给特定读者,实现信息主动化定制化推送。从而为科研人员定制有针对性的学术动态和学术信息,同时提供便利的学术社交网络平台。

交互层技术实现依赖于近期发展火热的移动技术、主动推送技术、社交网络和虚拟现实技术。最近十年,手机作为移动终端的普及是有目共睹的。随着IOS系统、Android系统等智能系统的广为应用,手机已经成为强大的移动计算终端,可以承担起普适计算的任务。近几年以3G为代表的移动互联网络的兴起,更是给移动终端插上了网络的翅膀。通过高速移动网络可以使移动终端有效地与云计算整合,并结合手机搭载的摄像头和NFC芯片,实现感知层和交互层的互动,实现信息的流转,这一切使得移动终端成为智慧图书馆交互的核心之一。

主动推送技术是人类信息传播的一场革命,它使人类摆脱了被动接受信息的窘状,在信息泛滥的情况下,主动推送可以避免信息污染,使读者有效获得自己所需信息而非淹没于杂乱无序的信息海洋中。

社交网络的出现,改变了人类的沟通模式,使信息推送、更新和传递达到前所未有的便利和快捷,而未来学术社交平台必定使科学技术的分享和互动达到新的高度。

人类利用信息技术的终极梦想之一是构建一个全新的世界。虚拟现实是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界,提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟,让使用者身临其境一般及时、没有限制地观察三度空间内的事物。通过虚拟现实技术,可以实现信息的实时、按需和全景的有效交互。虚拟现实技术是按层次进行发展的,如全息投影、3D建模、三维投影技术已经逐渐成熟,而灵境级等终极虚拟现实技术也在成熟中。通过虚拟现实技术可以给读者以真实体验,使读者享受全方位的交互服务。

4 上海大学图书馆在高校智慧图书馆技术实现领域的实践和规划

基于高校智慧图书馆技术实现模型的研究成果,上海大学图书馆通过统一规划,在技术实现的三个层次上展开了一系列有针对性的实践。本着先易后难,采用成熟技术,使用和实践一代,规划和预研一代的原则,上海大学图书馆在感知层和交互层进行了实践,并在计算层上做了相关规划。通过感知层面的RFID书籍识别和自动借还书系统,交互层面的移动图书馆、RSS智能信息推送和智能座位预订系统的实践,结合对未来私有云计算中心的规划,已初步具备了高校智慧图书馆的服务能力。

4.1 感知层实践

感知层是智慧图书馆的基础,也是通常实践智慧图书馆的第一步,该领域技术比较成熟。上海大学图书馆在这个领域的实践主要集中于RFID书籍识别和自动借还书系统。上海大学图书馆采用了业界领先的超高频RFID技术,通过对新校区馆内流通部门40余万册图书RFID的部署,实现对图书的信息识别和自动跟踪,并基于RFID实现了自动借还书,在方便读者借阅的同时,使更多的馆员变换到读者指导、图书管理和学科服务的岗位。高校图书馆的服务重心越来越向专业学科服务转移,RFID的使用有利于将高层次工作人员从简单劳动岗位上解放出来,深入院系去开展学科服务工作,从而建设研究型图书馆,全面提升图书馆服务品质。在未来的规划中,上海大学图书馆还将对阅览部门的书籍进行RFID的实施,最终实现全馆图书的统一感知和分析。endprint

另外在未来的规划中,上海大学图书馆可能采用体感、音纹等行为识别技术,进一步采集读者和图书馆的互动行为信息,为智能统一行为分析奠定基础。

4.2 交互层实践

交互层是面向读者的服务接口,也是读者最能体会到智慧图书馆好处的渠道。上海大学图书馆在这个领域的实践主要集中于移动图书馆和智能座位预订系统。由于智能手机越来越成为读者的信息交互终端,传统的图书馆网上服务终端已难以满足读者的需求,所以基于移动设备的移动图书馆势在必行。上海大学图书馆很早就关注了这一趋势,并及时推出了移动图书馆(见图2)。通过移动图书馆,可以实现读者预约借还书、检索在线数据库、查询讲座、了解图书馆动态、预订图书馆座位等功能,并结合推送技术和短信通知,及时通知读者相关信息。为了方便读者使用,图书馆还采用二维码技术,使读者轻松获得移动图书馆服务。

为解决自习占位问题、缓解自习座位紧张的压力,上海大学图书馆及时推出了自动选座机(见图3)。通过自习室的平面图,读者可以直观选择自己想要的可用座位。这在方便读者的同时,也将图书馆有限的资源进行了最大程度的利用。

目前正在搭建的学科化服务平台将让图书馆与读者尤其是研究人员的交流沟通达到新的层次,通过更深和更广的学科化服务赋予图书馆新的内涵。

4.3 计算层的规划

计算层是智慧图书馆的核心,无论是云计算还是普适计算,都是为了将计算资源与行为分析相结合,通过对行为结果的分析,进行读者行为的预测,从而提供最适合、最需要的服务给读者,实现智慧图书馆对读者的个性化服务,而这一切都需要强大的计算和存储资源。上海大学图书馆在这一领域也进行了规划,计划在未来打造以VMware为核心技术的私有云,并将馆内所有应用系统迁移到该私有云上,在此基础上不断增加计算资源、存储资源和应用,使之成为上海大学智慧图书馆的核心和枢纽。图4为未来上海大学图书馆私有云的构架图。

5 小结

智慧图书馆目前处于起步阶段,但将成为21世纪高校图书馆研究与发展的重点。感知、计算、互联技术的发展和应用,以及学科馆员以按需服务的模式向读者/学者提供个性化服务,使高校智慧图书馆的建设成为可能。当然,构建智慧图书馆的目的不是采用一流的设备和技术将图书馆员最少化甚至无人化,而是用先进的信息技术、科学合理的手段给读者提供更优质的服务。故在高校智慧图书馆的研究之路上,除了关注技术实现,还应重视设计和发展的人性化,并体现高校智慧图书馆的精神内涵和文化底蕴。本着“读者第一”和“高校图书馆工作应围绕用户和学术研究来定位和构建”的原则,实现技术与人文的完美结合。endprint