薄互层超稠油油藏高周期吞吐后化学辅助蒸汽驱提高采收率对策研究

——以泌浅10断块Ⅳ9层为例

费永涛 ,李 星,刘 宁,王 俊,刘士梦,贾玉亮

(1.中国石化河南油田分公司石油勘探开发研究院,河南郑州 450018;2.中国石化石油工程地球物理有限公司河南分公司)

河南油田稠油油藏大多为单层厚度薄(1~3 m)、隔夹层发育的薄互层稠油油藏, 采取蒸汽吞吐开发20余年,吞吐轮次高,汽窜干扰严重,产量递减幅度大,地层压力下降幅度大,吞吐开发后劲不足[1-2]。为此,在直接继承蒸汽吞吐井网基础上,陆续开展了不同条件下的吞吐转蒸汽驱矿场试验[3-5],取得了一定的效果,汽驱阶段采收率达到10.4%~15.6%,为薄互层稠油油藏高周期吞吐后期转换开采方式积累了一定的经验。同时,矿场试验也暴露出汽窜干扰依然严重的问题,仍有部分井汽驱见效差或不见效,对此虽然采取了转驱前注汽井大剂量调剖、注过饱和蒸汽、生产井吞吐引效、间歇汽驱、汽驱过程中热采氮气泡沫调剖等措施,汽窜情况有所缓解,但吞吐阶段汽窜方向仍然是蒸汽驱阶段汽窜主要方向,蒸汽波及体积难以有效扩展[6]。

为进一步提高薄互层稠油油藏高周期吞吐后的采收率,决定在古城油田泌浅10断块Ⅳ9层优选8个井组试验区开展井网调整+化学辅助蒸汽驱试验,通过井网调整最大限度避开吞吐阶段汽窜通道,利用化学剂实现蒸汽均匀推进[7-8],提高蒸汽波及体积,从而改善蒸汽驱开采效果,为转换开发方式提供理论依据。

1 试验井组概况

试验井组目的层为古近系核桃园组三段Ⅳ9层,地层倾角为12°,储层岩性为细砂岩和粉砂岩,为三角洲水下辫状河道沉积,胶结疏松。油层埋深230.0~360.6 m,平均294.6 m,平均有效厚度9.4 m,纵向上细分为Ⅳ91、Ⅳ92、Ⅳ93、Ⅳ94和Ⅳ95五个单油层,平均孔隙度34%,平均渗透率2.28 μm2,原始含油饱和度75%,油层温度下脱气原油黏度为54 000 mPa·s,系浅层超稠油油藏。该井组1988年8月开始蒸汽吞吐开发,目前单井平均日产油仅0.69 t,油层动用程度差异较大。在泌浅10断块Ⅳ9层选取8个井组模型,模型中平面网格数为76×57=4332,纵向网格数为9,其中包括47口井,井距约为70 m×100 m,井网控制储量为69×104t。

2 井网井距研究

2.1 井网

井网形状与井距直接影响到化学辅助蒸汽驱注采动态及开发效果。确定合理井网与井距主要考虑以下因素:①充分考虑油藏的非均质性及油层连通程度,尽可能使注汽井注入的蒸汽向多井点均匀推进,提高面积扫油系数及有效热利用率;②注采井数比要满足蒸汽驱开采过程中采注比大于1.0的要求,足以形成真正的蒸汽驱开采;③要尽可能为蒸汽突破后或发生不规则窜流后留有调整井网及井距的余地。

根据统计2009年后新投产蒸汽吞吐井的砂厚及不同采注比阶段下的单井产液量、注汽强度,并结合目前现场的实际情况,确定单井最高排液量15 m3/d。由此计算五点井网注汽速度约为22.5 t/d。这样的注汽速度很难维持蒸汽的干度,而根据对泌浅10断块Ⅳ9层先导试验区排液能力和注采能力的判断,注入能力能够达到产液能力的3倍,因此,最终选定使用反九点法井网。

2.2 井距

井距大小直接影响到化学辅助蒸汽驱开发效果,如要较快地见到蒸汽驱效果并获得较高的采油速度,就需要采用较小井距;但井距越小,需钻油井数越多,开发投资增大。对于浅层油藏井网密度可增大。根据三个不同井距模型的数值模拟结果,70 m×100 m井距采出程度73.64%,接近50 m×70 m井距采出程度75.41%;油汽比指标0.34也接近50 m×70 m井距条件下的0.35,开发指标高于100 m×140 m井距。对于浅层油藏,采用70 m×100 m井距,井网密度增加幅度不大,投资费用较为合理。

2.3 注汽井位置

对于地层倾斜的稠油油藏,在注蒸汽开发过程中,需要特别考虑蒸汽超覆对开发效果的影响。模拟油藏倾角10°,井距70 m×100 m反九点井网,注汽井分别在井网中心、上(下)移动1/3和1/2井距的开发指标。以注汽井位于井网中心为基准点,注汽井越往上移,越容易出现蒸汽超覆现象,越容易发生汽窜,产油量下降越快,达到极限油汽比时间越短,开发效果越差;而注汽井越往下移,对蒸汽超覆和汽窜的抑制效果越好,开发效果较优;注汽井下移1/3~1/2位置时,开发效果较为接近,因此注汽井位于井网中心偏下1/3~1/2之间是较优的。

3 化学剂注入方式优化

3.1 化学剂段塞大小

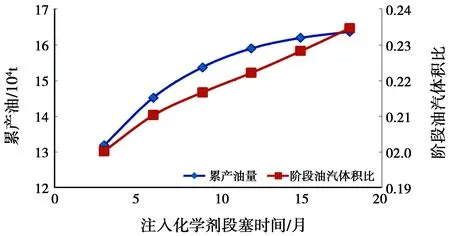

在70 m×100 m反九点井网的基础上,模拟注入不同化学剂段塞时间分别为3、6、9、12、15和18个月,后续纯蒸汽驱,直至瞬时油汽比0.13模拟结束。图1显示,段塞增加至12个月,化学蒸汽驱开发效果较为明显,之后累产油量和阶段油汽比曲线平缓。因此确定最佳的化学剂段塞为12个月,累积注入TFP-2量为550 t。

3.2 化学剂注入顺序

化学辅助蒸汽驱中的TFP-2和氮气在驱油机理中的作用相辅相成,TFP-2含发泡剂,氮气也是形成泡沫的必要条件,注入顺序将直接影响泡沫驱油的效果。

图1 化学剂段塞大小与累产油和阶段油汽比关系

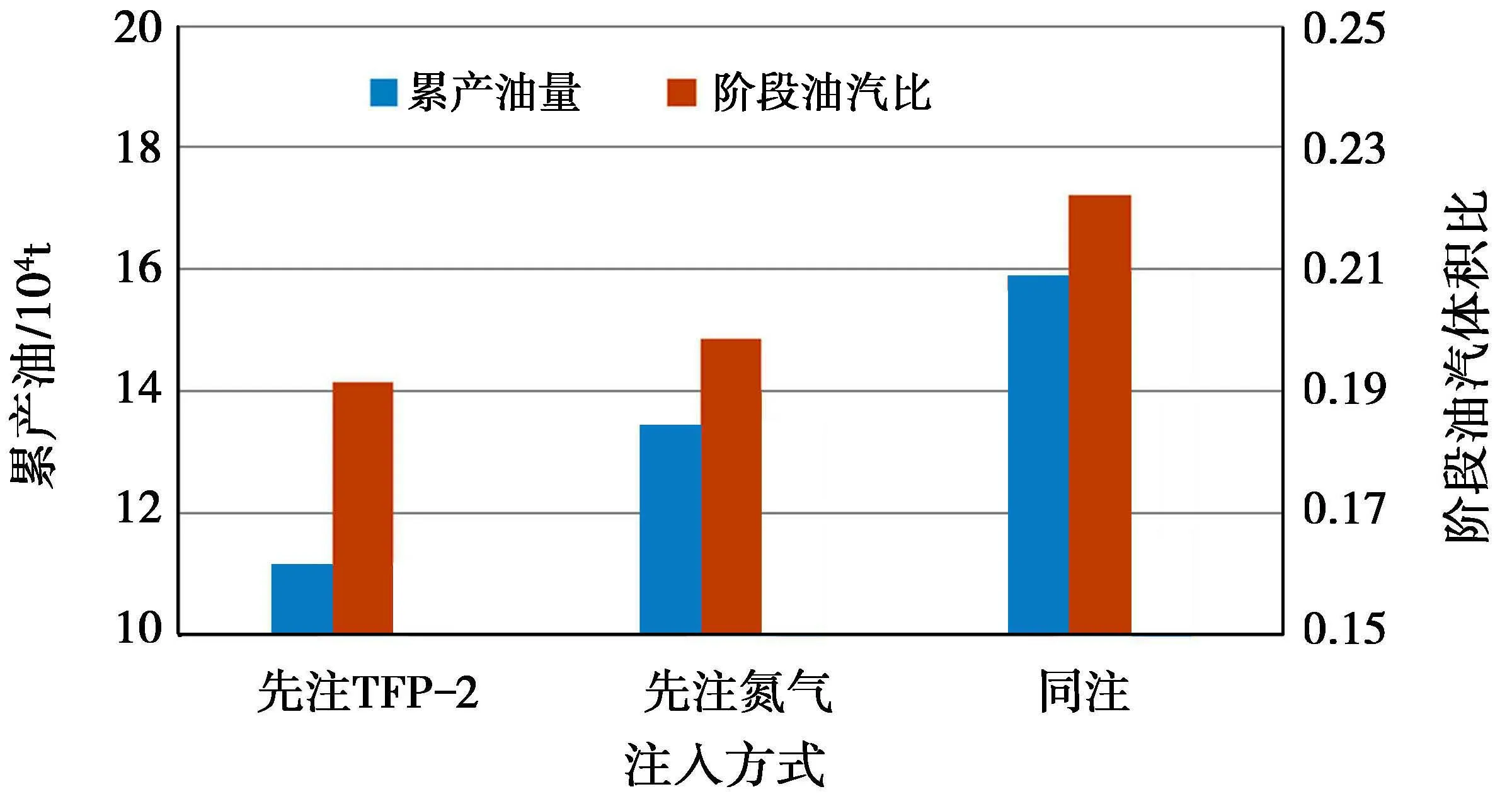

在70 m×100 m反九点井网的基础上,在TFP-2、氮气注入量相同的条件下,模拟先注TFP-2、先注氮气以及同注三种注入方式的开采效果。图2显示,TFP-2和氮气与蒸汽同时注入的效果最优。

图2 不同化学剂注入顺序对累产油和阶段油汽比影响

3.3 化学剂浓度

化学辅助蒸汽驱中的TFP-2作为发泡剂,其浓度将直接影响泡沫驱油的规模。在70 m×100 m反九点井网的基础上,同时注入TFP-2和氮气12个月,后续纯蒸汽驱至瞬时油汽比0.13。原始注入流体中TFP-2质量分数为0.0136%,模拟TFP-2不同注入量的开采效果。图3表明,随着TFP-2质量分数增加,累产油量和阶段油汽比增加,质量分数由0.0001%增加至0.027%,对化学辅助蒸汽开发效果影响较为明显,高于0.027%之后,对化学辅助蒸汽开发效果影响减弱,因此确定最佳的化学剂质量分数为0.027%。

4 注采参数优化

4.1 注汽强度、速度

在70 m×100 m反九点井网的基础上,通过改变产液量保持注采比不变,模拟注汽强度对开采效果的影响,图4显示,随着注汽强度/速度的增加,累产油量和阶段油汽比增加,当注汽强度达到4.58t/(m·d)时,开采效果最好,对应的平均注汽速度为36.63 t/d。

图3 不同化学剂浓度与累产油和阶段油汽比关系

图4 不同注汽强度与累产油和阶段油汽比关系

4.2 注汽干度

图5显示,随着注汽干度的增加,注入热焓增加,升温降黏效果增强,累产油量和阶段油汽比增加,当注汽干度达到峰值0.8后,注汽速度再增加,化学辅助蒸汽驱效果变化不明显。考虑到现场的实际情况,在后续采注比研究中使用注气干度0.55。

图5 不同注汽干度与累产油和阶段油汽比关系

4.3 采注比

图6显示,当采注比小于1.10时,地层能量充足,随着采注比的增加,产液能力增强,累产油量和阶段油汽比增加,当采注比为1.10之后,化学辅助蒸汽驱效果减弱。因此,确定最佳采注比1.10。

5 化学蒸汽驱井网调整研究

根据上述的蒸汽驱的井网井距及注汽井位置的研究结果,在泌浅10断块Ⅳ9层先导试验区选出两套具有代表性的8个反九点注采井组,按照现井网转向(井网与构造走向平行)及现井网不转向两种类型,开展化学辅助蒸汽驱井网部署设计优选。

图6 不同采注比与累产油和阶段油汽比关系

不转向井网与地质构造呈一定角度(约为30°),注采井距约为70 m×100 m,注汽井8口(可利用老井3口,需新钻注汽井5口);油井39口(可利用老井29口,需新钻采油井10口)。

转向井网与地质构造基本平行,采用反九点注采井网,注采井距约为70 m×100 m,注汽井8口(可利用老井1口,需新钻注汽井7口);油井40口(可利用老井30口,需新钻采油井10口)。

开发方式为注一年的化学剂,后续纯蒸汽驱,直至极限油汽比0.13模拟结束,并对比此时的采出程度。化学辅助蒸汽驱过程中,生产井单井产液量15 m3/d,井底流压0.2 MPa,边角井进行相应的产量劈分。单井注汽强度4.6 t/(m·d),平均蒸汽注入量36.6 t/d,氮气注入量1 377 m3/d,TFP-2注入量0.4 t/d,注入温度270 ℃,蒸汽干度0.55。纯蒸汽驱阶段单井注汽强度5.6 t/(m·d),平均蒸汽注入量45 t/d,注入温度270 ℃,干度0.55。

表1为不同井网方案开发指标情况,对比显示,井网转向的开发指标好于井网不转向,其中,方案6避开已形成的汽窜通道,将所有新钻注汽井的位置在井网中心偏下1/3~1/2,并向物性较差、剩余油饱和度较高的区域偏移的井网部署,其开发效果最优,阶段采出程度可达17.68%。因此推荐方案6作为化学辅助蒸汽驱开发方案。

6 结论

采用数值模拟技术对泌浅10断块Ⅳ9层开展化学蒸汽驱井网井距、化学剂注入方式、注采参数等进行优化研究,得出了各参数值;对井网不转向及转向条件下的化学蒸汽驱效果进行对比表明,在井网转向条件下,化学蒸汽驱阶段采出程度最高可达17.68%。井网转向是化学蒸汽驱井网调整的主要方向,这为薄互层超稠油油藏在高周期吞吐后转换开发方式提供了理论依据。

表1 不同井网方案开发指标对比

[1] 胡常忠,刘新福.提高浅薄层特超稠油资源利用程度的技术途径[J].河南石油,1996,10(4):8-13.

[2] 肖卫权,高孝田,张玉霞,等.河南油田超稠油油藏蒸汽驱的可行性及先导性试验[J].石油天然气学报,2008,30(1):341-343.

[3] 关群丽.浅薄层特稠油过热蒸汽驱开发研究与试验[J].石油地质与工程,2011,25(2):76-78.

[4] 李星,黄郑,费永涛,等.过热蒸汽吞吐开采界限及注采参数优化研究[J].石油天然气学报,2012,34(6):148-151.

[5] 李彦平,张平,揣金海,等.超稠油油藏转小井距蒸汽驱条件及时机[J].西北地质,2003,36(4):74-78.

[6] 马明英,马明贤,罗林.浅薄层特超稠油吞吐转蒸汽驱油现场试验与推广[J].西部探矿工程,2007,19(7):67-70.

[7] 袁士义,刘尚奇,张义堂,等.热水添加氮气泡沫驱提高稠油采收率研究[J].石油学报,2004,25(1):57-61,65.

[8] 魏新辉.化学蒸汽驱提高驱油效率机理研究[J].油气地质与采收率,2012,19(3):84-86.