考虑分子扩散的裂缝性油藏CO2混相驱数值模拟

左文永,丁志文,姚健欢,丁道权,赵 超,封钦亚

(中国石油大学(北京)石油工程教育部重点实验室,北京昌平 102249)

1 研究背景

在世界范围内,裂缝性碳酸盐岩油藏分布较为广泛。我国裂缝性碳酸盐岩油藏也较为常见,例如华北任丘潜山碳酸盐岩油藏、四川大安寨碳酸盐储层、大港缝洞型潜山油藏等都是裂缝性碳酸盐岩油藏。在裂缝性碳酸盐岩油藏开发中,CO2混相驱是提高采收率的一种有效手段,注入的混相气体通过重力排驱、毛管驱动、分子扩散等作用,实现裂缝与基质岩块之间的交叉流和传质作用驱替基岩中的残留油的目的[1-2]。目前,国内很多学者对CO2混相驱的数值模拟做了研究,苏玉亮[3]针对低渗油藏,建立了考虑吸附现象的CO2混相驱油数学模型并模拟了CO2混相驱油过程;孙晓旭[4]应用数值模拟软件,用正五点法单元井网对华北任丘裂缝性底水潜山油藏CO2驱注气参数进行了优化;宋道万[5]利用概念模型和实际油藏模型分析了胜利油区某低渗透油藏CO2混相驱的影响因素。国内虽对CO2混相驱的数值模拟做了不少研究,但针对裂缝性碳酸盐岩油藏CO2混相驱的研究较少,而绝大多数研究没有考虑分子扩散作用对CO2混相驱的影响。文玉莲建立了考虑分子扩散行为影响的双重介质黑油模型,论证了分子扩散对开发效果的影响,但是黑油模型并不能精确地模拟复杂的CO2混相驱过程。本文针对裂缝性碳酸盐岩油藏建立了基质/裂缝双重介质组分模型,对考虑分子扩散和没有考虑分子扩散条件下的CO2混相驱的过程进行了模拟,评价了分子扩散对CO2混相驱开发效果的影响,并对影响CO2混相驱的扩散系数、油藏压力、基质渗透率、裂缝密度和CO2注入速度等参数做了敏感性分析。

2 基质/裂缝双重介质组分模型描述

国内X区块碳酸盐岩油藏,由于沉积、风化壳岩溶、埋藏溶蚀等综合作用,形成了裂缝性碳酸盐岩储层,总体上表现出低孔低渗特征,储层孔隙度在2.64%~7.2%之间,渗透率在(0.10~11.80)×10-3μm2之间,平均渗透率为1.53×10-3μm2。地层流体表现出低密度、低黏度、低含硫、低胶质含量的特点,其中,油层相对密度0.839 t/m3,20℃时原油黏度6.53mPa·s,含蜡量6.98%,含硫量0.9%。

为了模拟该区块的CO2混相驱过程,建立了基质/裂缝双重介质组分模型,模型中的裂缝系统采用局部网格加密等效处理,模型基质被裂缝系统分割成75块,每个基质块由9个网格组成,基质块平面网格步长根据需要可设定不同值(如2.5 m、5 m和10 m)。模拟采用正方形油藏模型,在油藏对角线上分布一注一采 2 口直井,生产井所在的平面网格坐标为(3,3),注气井所在的平面网格坐标为(27,27)。本次模拟采用国内X区块碳酸盐岩油藏流体性质,组分数为25,包括N2、CO2、H2S及C1~C20(含IC4、IC5),组分模拟借助软件PVTSIM分析,相态拟合采用状态方程SRK3,黏度系数类型选择采用Lorenz-Bray-Clark,从而拟合得到各组分的临界参数、偏心因子等重要参数。实验得到的油、气、水相对渗透率通过 Corey 经验模型插值修正。

3 CO2驱替机理模拟

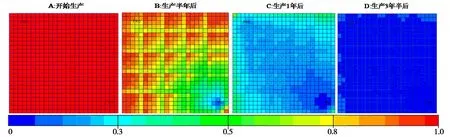

裂缝性碳酸盐岩油藏注气过程中,一方面气体在驱动力的作用下进入裂隙中,另一方面由于密度差的原因而向储层上部运动,并且气体分子与基质或死孔隙中的原油分子发生分子扩散作用而进行质量传递,同时降低油气界面张力,从而有效驱替基质孔隙中的残余油[6-8]。图1给出了不同时间气驱后油藏饱和度分布情况,可以看出,气驱前缘并不均匀,图B和图C明显看出气体优先占据裂缝系统,然后与周围基质进行渗流和扩散传质作用,导致裂缝系统周围的含油饱和度明显较低,扩大了与外围基质的油气分子浓度差,由此扩散作用继续向外围扩展,最终使得整个油藏驱替得较为彻底(图D),采出程度达92.1%,比不考虑分子扩散的采出程度提高34.5%,可见分子扩散作用对产能贡献很大。

图1 不同时间气驱油藏后含油饱和度分布图

4 CO2驱替敏感性参数分析

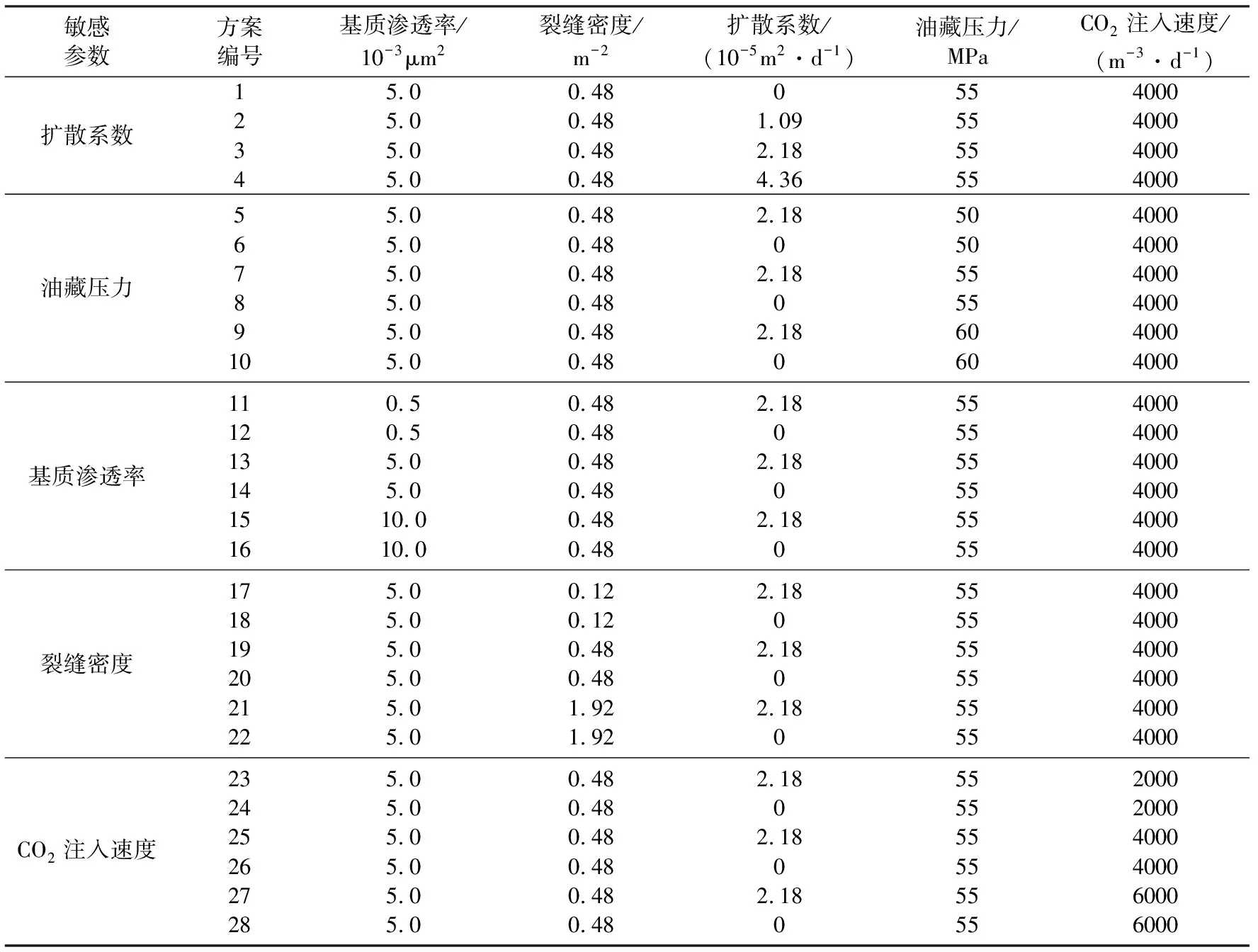

本文主要分析了影响裂缝性酸盐岩油藏CO2混相驱的因素,包括扩散系数、油藏压力、基质渗透率、裂缝密度和CO2注入速度,为了对比各因素对气驱效果的影响,本文共设计了28种方案(表1),并对各方案进行了1300天的预测。

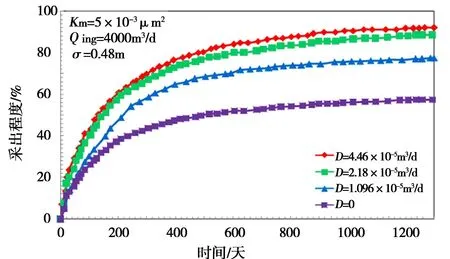

4.1 扩散系数对CO2驱替影响

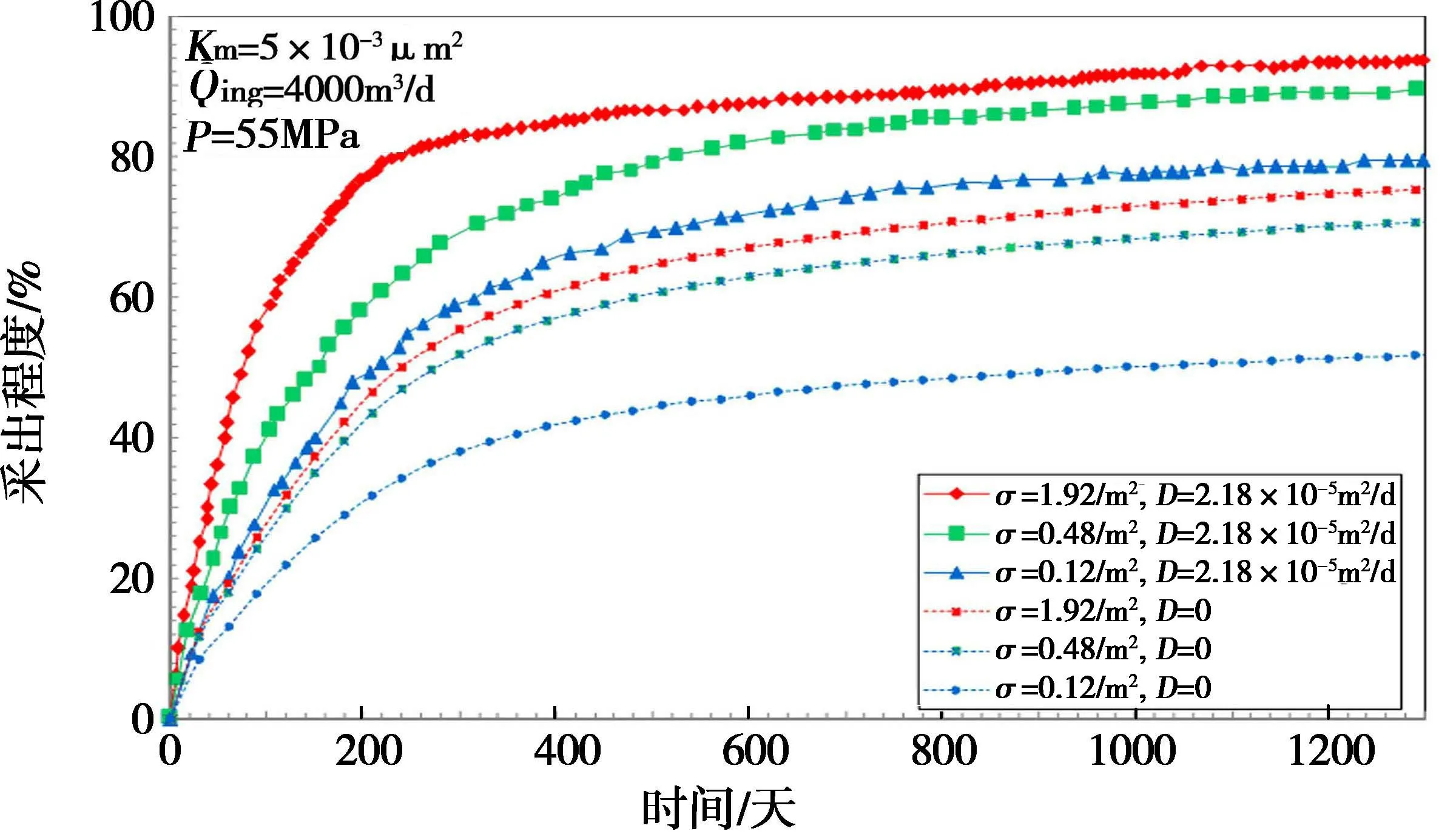

本文所指的分子扩散仅限于流体内部或者不同流体之间组分的浓度差引起的,不考虑热、压力或强制扩散所进行的分子传递。本文选取了三组气体扩散系数D,分别为0.12×10-5m2/d、0.48×10-5m2/d和1.92×10-5m2/d,其计算方法参考文献[1]。模拟结果表明:在相同条件下,考虑分子扩散作用与不考虑分析扩散作用对气驱开发效果差别很大,如图2所示,扩散系数为1.92×10-5m2/d的方案比不考虑分子扩散时,采出程度值高达34.5%,而且采出程度随着扩散系数增大而增大,但是增幅有所减小。该研究充分说明了分子扩散作用能够有效地提高基质原油的动用程度,且气体分子扩散能力越大,对产能的贡献越大。

4.2 油藏压力对CO2驱替影响

本文分别对考虑分子扩散和不考虑分子扩散的气驱设置了三组油藏压力值,分别为50 MPa、55 MPa和60 MPa,模拟结果如图3所示,由图可知:油藏压力对气驱效果影响明显,不论是否考虑分子扩散作用,增大油藏压力都能有效提高采收率,但考虑分子扩散作用的方案对油藏压力更为敏感。考虑分子扩散作用时,早期采出程度随油藏压力增大,采出程度反而略有降低,但最终采出程度是增大的,这是因为早期在较低油藏压力条件下CO2密度较小,重力驱替发挥了主要作用,而在早期重力驱替占主导地位,但一段时间后,这一主导地位被子扩散作用所替代。

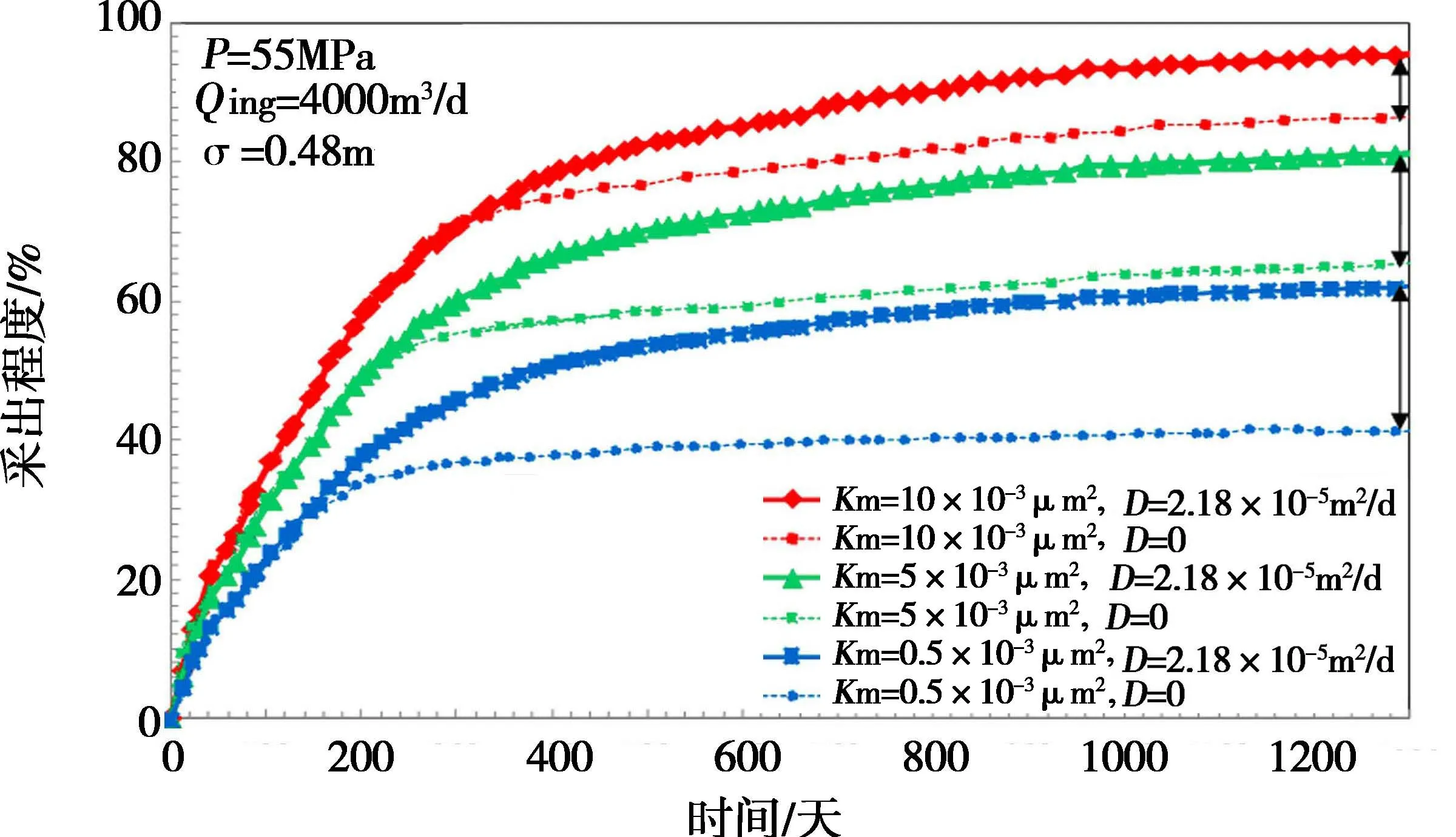

4.3 基质渗透率对CO2驱替影响

本文在基质渗透率值分别为0.5×10-3μm2、5×10-3μm2和10×10-3μm2条件下,对过程进行了模拟,模拟结果如图4所示,由图可知:随着基质渗透率的增大,考虑分子扩散和不考虑分子扩散的气驱方案采出程度都增大;对同一基质渗透率条件下,在早期考虑分子扩散时和不考虑分子扩散时的采出程度相差不大,但最终相差较大,且基质渗透率越小,考虑分子扩散时和不考虑分子扩散时最终采出程度相差越大(基质渗透率为0.5×10-3μm2时两者相差21.0%,基质渗透率为5.0×10-3μm2时两者相差9.1%),这一点说明了在低渗条件下,分子扩散作用对产能的贡献作用更大。

表1 气驱效果分析设计

图2 不同扩散系数条件下的采出程度对比

图3 不同油藏压力条件下的采出程度对比

图4 不同基质渗透率条件下的采出程度对比

4.4 裂缝密度对CO2驱替影响

本文采用的裂缝密度主要反映基质岩块的大小,参考Kazemi[9]的形状因子:σ=4(1/Lx2+ 1/Ly2+ 1/Lz2),其中Lx、Ly、Lz分别为基质岩块X、Y和Z方向的尺寸大小,模拟采用的基质块大小分别为2.5 m、5 m和10 m,对应的裂缝密度分别为0.12 m-2、0.48 m-2和1.92 m-2,上式表明基质块尺寸越大,裂缝密度越大。这里对这三种密度条件下考虑分子扩散和不考虑分子扩散的气驱方案进行了模拟,模拟结果如图5所示,模拟结果表明:随着裂缝密度的增大,考虑分子扩散和不考虑分子扩散的气驱方案采出程度都增大,裂缝密度越大,采出基质原油越快,但最终采出程度相差不大,这说明裂缝密度主要影响采油快慢,但对最终采出程度的影响并不明显。

图5 不同裂缝密度条件下的采出程度对比

4.5 注气速度对CO2驱替影响

注气速度对CO2驱替效果影响如图6所示,在CO2注入速度分别为2000 m3/d、4000 m3/d和6000 m3/d条件下,考虑分子扩散和不考虑分子扩散的气驱的采出程度相差明显,随着CO2注入速度的减小,采出程度减小幅度较大,这是因为CO2供应不足会减弱气体分子的扩散作用,影响驱替效率。

图6 不同CO2注入速度条件下的采出程度对比

5 结论

(1)基于双重介质组分模型,模拟了裂缝性碳酸盐岩油藏混相驱替过程,模拟结果表明,重力作用和分子扩散作用是两个关键的驱动力,前者主要作用于早期,后者在中后期表现明显,早期在较低油藏压力条件下CO2密度较小,重力驱替发挥了主要作用,在早期重力驱替占主导地位,但一段时间后,这一主导地位被子扩散作用所替代,考虑扩散作用的气驱采出程度明显大于不考虑扩散时的气驱采出程度。

(2)对影响CO2混相驱效果的扩散系数、油藏压力、基质渗透率、裂缝密度和CO2注入速度等主要参数做了敏感性分析,模拟结果表明,油藏最终采出程度与以上五种因素呈正相关关系;储层基质渗透率越低,分子扩散作用对产能的贡献越明显;裂缝密度越大,采出程度增大越快,相对而言,最终采出程度相差不大;CO2混相驱效果对CO2注入速度这一因素十分明显,CO2的足够供应是影响采出程度的关键因素。

[1] 文玉莲.裂缝性油藏注气开发分子扩散行为研究及数值模拟[D].四川成都:西南石油学院,2005.

[2] 文玉莲,杜志敏,郭肖,等.裂缝性油藏注气提高采收率技术进展[J].西南石油学院学报,2005,(6):48-52,102.

[3] 苏玉亮,吴晓东,侯艳红,等.低渗透油藏CO2混相驱油机制及影响因素[J].中国石油大学学报(自然科学版),2011,(3):99-102.

[4] 孙晓旭,杨胜来,吴晓云.裂缝性底水潜山油藏注气数值模拟研究[J].复杂油气藏,2012,(1):63-66.

[5] 宋道万.二氧化碳混相驱数值模拟结果的主要影响因素[J].油气地质与采收率,2008,(4):72-74,115-116.

[6] D Beliveau,D A Payne.Analysis of a tertiary CO2Flood pilot in a naturally fractured reservoir[J].SPE 22947,1991.

[7] J E Burger,K K Mohanty.Mass transfer from bypassed zones during gas injection[J].SPE 30768,1995.

[8] 郭平,李士伦,张思永,等.裂缝性特低渗碳酸盐岩油藏注烃类气驱油室内实验研究[J].石油勘探与开发,2001,28(2):76-78.

[9] Kazemi H,Merrill L S,Porterfield K L,et al .Numerical simulation of water-oil flow in naturally fractured reservoirs[J].SPE,1976:317-326.