安塞油田中高含水期剩余油有效动用技术研究

梁 毅,石海霞,魏 韦,赵 春,樊 松

(中国石油长庆油田分公司油气工艺研究院低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安 710021)

1 油田基本概况

安塞油田位于鄂尔多斯盆地一级构造单元陕北斜坡中段东部,区域构造为倾角仅半度左右的平缓西倾单斜,局部发育近东西向的低缓鼻状隆起,目前动用含油面积63.41 km2,地质储量4227.23×104t。主力层系为三叠系长6油层,储层平均孔隙度12.4%,平均渗透率1.29×10-3μm2,原始地层压力8.3~10.0 MPa,是典型的“三低”油藏。安塞油田于20世纪80年代末投入开发,包括20多个油藏,共有采油井667口,日产液1 838 t,日产油837 t,综合含水54.5%,采油速度0.57%;注水井304口,平均单井日注水平19 m3,月注采比2.43,累注采比1.82。

2 存在的问题

安塞油田存在储量利用程度低、单井产量低、采油速度较低的开采特征,井间剩余油分布和注采井网关系不明确,目前剩余油动用主要通过油井转注、注水井转抽、油井复产等改变液流方向的手段,但随着油田的进一步开发,单项技术已不能满足中高含水期油田开发需要,并且剩余油有效动用配套技术还不成熟,手段单一,应用范围小。

(1)油井见水后产量递减快。低渗透油藏见水后,采油指数连续大幅度下降,采液指数急剧下降,虽在高含水期采液指数慢慢回升,但最终也不能恢复到原始采液指数。关键问题是对剩余油的分布规律缺乏准确的认识。

(2)裂缝性低渗透砂岩油藏注水水窜严重。低渗透砂岩油藏往往有天然裂缝,采油井均压裂投产,还存在人工压裂裂缝,这类油藏一旦注水压力超过破裂压力或裂缝开启压力,裂缝即处于开启状况,导致注水井的吸水能力急剧增大,当井网与裂缝分布规律及方向不相适应时,沿注入水主流线方向的油井水窜严重,有的井注水几天就出现油井暴性水淹。

(3)油井单井产量低,国内外可借鉴的稳产技术较少。低渗透油田具有单井产量低、递减快的特点,而与之相匹配的剩余油有效动用的工艺技术较为缺乏,主要表现在几个方面:一是同井同层重复压裂裂缝延伸模型的建立需要深化研究;二是对中高含水油藏的措施对象不明确,有针对性的重复压裂工艺技术难以确定;三是堵水调驱没有成熟的堵剂来应对油井出水情况;四是随着老油田油藏的注水开发时间延长,油套管腐蚀破损,部分套损井关井后导致井网残缺,上层水倒灌至油层中,含水大幅上升,致使产能下降。

3 剩余油分布规律研究

(1)精细刻画单砂体展布特征。单砂体连通性对压裂缝的延伸具有重要影响,在野外露头、测井精细对比基础上将安塞油田长611-2细分为4个单油砂体,为精细化建模奠定基础。

(2)建立了三维力学模型及裂缝模型。以往使用的是用高渗带描述裂缝单重介质模型,仅能描述认识清晰的裂缝。针对存在的问题,通过各种应力计算公式,提出在三维网格节点上分别求取出每个节点上重力应力、构造应力、孔隙压力,建立三维应力场新方法,突破了传统地应力测量和计算不能得到空间连续变化的非均质应力场模型,建立了岩石力学三维模型及裂缝模型,在此基础上,将人工裂缝模型嵌入基质模型中,建立了裂缝-基质模型,裂缝系统网格步长精细至1 m,使单井拟合率达到90%,精细刻画裂缝分布及对渗流影响,剩余油分布更加准确。

通过应用上述模型模拟表明,安塞油田东部裂缝发育区采出程度低,剩余油分布于裂缝两侧;中西部孔隙区含水高、采出程度高,剩余油主要存在于局部大井距、井网不完善区域,目前主力层长611-2层平均含油饱和度0.5039。

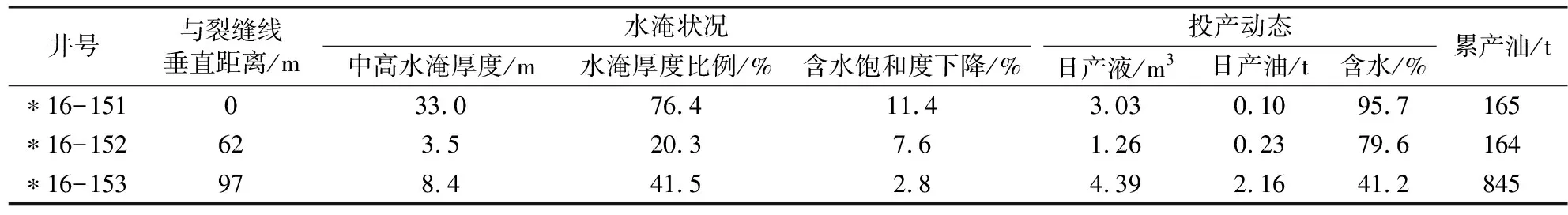

(3)应用多平台、多模式和多源数据对地层流体分布状况进行监测,进一步明确剩余油分布规律。平面上采用动态监测、数值模拟、检查井等方法表明,裂缝渗流区水驱前缘呈条带状,剩余油呈条带状分布,主要分布于裂缝侧向;剖面上统计分析260口加密井,低渗段占总厚度的31%左右,整体动用程度较低,同一注采井组侧向井剖面水洗程度低于主向井,主向油井剖面水洗程度随注采井距的增加而降低,剩余油主要集中在低渗层段。其中表1所列的检查井分析表明,裂缝主流线方向水淹厚度大、水洗比例高,而侧向水淹程度低,剩余油富集。裂缝和孔隙渗流区剩余油分布模拟表明,裂缝是影响水驱波及规律的主要因素,裂缝渗流区 水驱前缘呈条带状,剩余油主要分布于裂缝侧向。

表1 水淹状况分析

4 剩余油有效动用工艺技术研究

4.1 井网调整

由于地层裂缝带的存在,部分油井出现了裂缝性水淹,已经进入了中高含水期。为此,在对剩余油分布规律认识的基础上,进行井网调整,通过原井网角井转注、对称加密4口采油井,形成小井距的正方形反九点井网,即一次加密后井距240~260 m,排距160~190 m,井网密度17.7口/km2,并现场实施132口井,取得了较好效果。

4.2 重复压裂

结合剩余油平面及剖面分布规律,以动用侧向剩余油为目的,提出封堵老缝定向射孔转向压新缝技术思路,即采用高强度裂缝固化剂及定向射孔工艺方法,在优选区块的基础上,借助暂堵剂的桥堵作用,使缝内净压力升高,向原裂缝侧向突破,形成新的转向裂缝,达到动用侧向剩余油的目的。

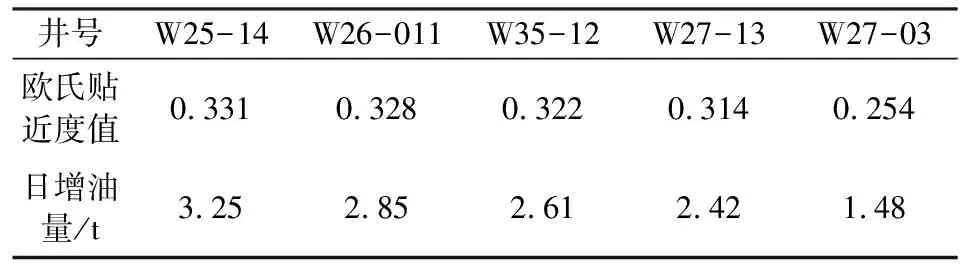

(1)选井选层及压前诊断技术。选取安塞油田最为敏感的评估要素,采取模糊识别方法,计算目标井欧氏贴近度,依此对候选井层进行排序,优选区块,压后增油水平基本与欧氏贴近度值大小成比例,符合率近80%,见表2。

(2)研发了LC高强度复合堵剂。研发的高吸水膨润高分子水溶性暂堵剂 LTM-2,在地层条件下,24小时内可在油水环境中充分溶解,颗粒密度1.19 g/cm3,固凝时间6~24 h,抗压强度8~20 MPa,具有便于液体携带和投放、封堵强度高、与地层胶结强度高等特点,能够实现封堵老缝、形成转向新裂缝的目的。

表2 欧氏贴近度及增油量

(3)应用定向射孔压新缝的工艺技术。按照储层剩余油分布方位,采用定向射孔工艺,强制转向形成新裂缝,确定射孔方位,进行转向压裂,实现储层剩余油挖潜的目的。

4.3 堵水调驱

针对安塞油田天然裂缝发育、油井见水特征复杂、地层水矿化度高等问题,开展堵水调剖工艺技术研究。确定了水驱优势通道类型:孔隙型、裂缝-孔隙型、裂缝型;通过动静态结合、动态监测综合应用,形成了低渗透油藏调剖选井窜流通道综合识别方法,调剖选井技术由动态定性分析向半定量综合方法转变;对堵剂配方进行了优化调整,降低聚合物浓度50%,使其老化时间延长4个月;研发了相适应的弱凝胶、高强度有机凝胶体系,筛选了性能优良的体膨颗粒等堵剂,形成了不同窜流通道类型的调剖技术。

4.4 套损井治理

安塞油田延安组富含CO2,洛河层含O2气体,它们是主要腐蚀源。套损主要原因是由于前期完井时水泥上返未封固延安组,导致延安组为主的上部水层套管腐蚀穿孔。为此,通过套损机理及特点研究,开展了封隔器隔水采油、化学堵漏、套管补贴、挤水泥二次固井等治理技术研究,形成了以长寿命防倒灌隔水采油为主体技术的复产工艺。该工艺采用尾管或桶状卡瓦支撑,对套管伤害小,且延长了封隔器工作寿命;采用插管对接硬密封方式,不易损坏,检泵时不起出封隔器,配合防倒灌装置的使用,可防止水层倒灌污染油层;采用双封隔器组合密封,提高了封隔可靠性。

5 应用效果

上述剩余油有效动用技术已在安塞油田推广应用1 100余井次, 水驱储量控制程度保持稳定(90.5%),水驱储量动用程度由调整前的72.2%提高到78.0%,水驱状况均达到Ⅰ类开发水平,累计增油20余万吨,试验区采收率提高了1.8%,油藏整体开发形势较好。剩余油有效动用技术为安塞油田实现长期稳产提供了技术保障。

6 结论

(1)通过深化人工裂缝描述及分布研究,结合裂缝-基质模型数值模拟,得到了安塞油田平面和剖面剩余油分布规律。

(2)通过综合应用井网调整、重复压裂、堵水调驱、套损井治理等剩余油有效动用工艺技术,安塞油田累计增油20余万吨,采收率提高了1.8%,改善了油田开发效果。

(3)结合安塞油田实际开发地质情况,形成了一套适用于安塞油田模式的剩余油有效动用技术。

[1] 史树彬,刘承杰,靳彦欣,等.高含水期油藏提液影响因素研究[J].石油地质与工程,2012,26(5):83-85.

[2] 金萍,吕文新,刘永萍,等.高含水期油藏数值模拟整体调控技术[J].石油地质与工程,2007,21(2):55-58.

[3] 宋子齐,程国建,王静,等.特低渗透油层有效厚度确定方法研究[J].石油学报,2006,(6):103-106.

[4] 徐进成,姜建伟,刘峥君,等.双河油田江河区高含水期剩余油分布特征及挖潜对策[J].大庆石油地质与开发,2006,(5):53-56.

[5] 逸,万新德,孙力红.精细地质研究成果在油田特高含水期综合调整中的应用[J].大庆石油地质与开发,2006,(4):29-31.

[6] 孙洪志,王群,唐伟.多方案重复可调堵水技术的应用与认识[J].大庆石油地质与开发,2006,(1):81-84.

[7] 束青林,张本华,毛卫荣,等.孤岛油田特高含水期提高采收率技术措施及效果[J].油气地质与采收率,2009,(5):52-55.

[8] 王娟茹,邵先杰,胡景双,等.复杂小断块油田剩余油分布规律[J].油气地质与采收率,2009,(3):76-78.

[9] 魏纪德,杜庆龙,林春明,等.大庆油田剩余油的影响因素及分布[J].石油与天然气地质,2001,(1):57-59.