论技术进步的抵制及哲学反思*

赵 华

(中共山西省委党校 马克思主义教研部,山西 太原 030006;山东大学 哲学与社会发展学院,山东 济南 250100)

在科技史的著作中,有关科技发现、发明和突破的论述无疑是最激动人心的事情。技术进步带来了生产力水平的提高,带来社会生活品质的提高。然而,对新技术的抵制却是一直存在于技术发展的进程中。早在1679年,威廉·配第就写道:“发明者常常为自己发明创造所蕴含的价值而自我陶醉,想当然地认为全世界都会为他的发明创造所折服,可是,据我观察,大家往往很少愿意使用这些新技术,甚至连尝试一下的欲望都没有。因为这些发明创造本身还没有经过彻底的考验,时间也没有证明其是否存在潜在的缺点……所以,当一项新的发明创造被提出来的时候,可怜的发明者总是受到那些急躁的权威人士的左右攻击……能够经受得住这样责难的人实在是少之又少……更为糟糕的是,当围绕着新发明创造的争议逐渐平息时,时间已经过去很久了,可怜的发明者不是已经去世,就是已经因为这项发明创造而债台高筑了。”[1]85历史学家莫里森同样也认为,对技术变革的抵制是在发明的整个过程中是唯一重要的问题和利益所在[2]10。学者们笔下的描述说明了,当一项新的更好的技术出现时,它仍有可能不被采用或者错失被采用的机会。看似先进的发明被拒绝或摒弃,这已经不是什么新鲜事。只不过是,历史记载往往只青睐技术革新成功的事例,而忽视了技术抵制(失败)的那一面。本文中,笔者将从技术进步的对立面——技术抵制来考察技术的发展,从而更为全面与深入地认识技术发展:人们对于新技术知识的反抗力量是一种随处可见的历史现象,技术发展史实际上是技术进步与抵制的斗争史。

一、技术进步抵制的原因分类

(一)经济原因

对于技术进步的抵制,最强大和最明显的原因便是经济原因。经济学家乔尔·莫基尔就指出:“虽然根据定义,技术进步是对经济的一个净改善,但事情往往是,由于技术进步造成了某些群体的福利受损……一旦发明之后,发明者常常需要得到保护,免遭那些坚持要从该发明的压制中受益的人伤害。这种两难困境在以下事实面前越发尖锐了:收益通常极为分散,而损失则较为集中,因此,受损者易于集中起来,亦相当有可能力图完全消除技术进步。”[3]199通常来说,人们相信节约型的技术进步会降低对一般劳动的需求,从而可能会导致工人的失业及工资水平下降。自从李嘉图著名的《政治经济学及赋税原理》第三十一章“论机器”问世以来,这一观点就被人们广泛接受。也就是说,新技术的出现,特别是由于机器的使用所带来的工业化大生产极大地减少了对于劳动力的需求,不可避免地引起一些人经济状况的恶化。这样,由劳动者发起、对新技术的抵制自然就会出现。抵制既来自利益受损的零散个体,也来自有组织的部门与行会。如工业革命时期,蒸汽机的发明开启了机械化纺织的新篇章,手摇纺织机和针织机的工人面临失业危险,他们有充足的理由去抵制社会上使用更强劲马力的纺织机。在印度孟买,工会组织工人成功阻止了棉纺织业使用较大纱锭,工人们的动机很明确,新的节约型机器将会夺去他们养家糊口的工作。而在数百年的历程中,行会为确保其垄断地位和既得利益也成为非常保守的组织,它们压制技术进步并最终使技术停滞不前。学者Herman Kellenbenz说道:“行会为保证其内部成员的利益而排斥外部人,这些外部人就包括发明者。发明者本人连同其新设备及技术打乱了内部成员的既定经济地位。他们行会就是反对进步。”[4]243随着时间的流逝,许多行会退化为技术上非常保守的组织。如欧洲最强大、最保守的行会组织——印刷工人行会,它坚定地禁止任何创新,直到1772年还通过法律,禁止其成员生产一种得到改进的印刷机[5]658。总之,新技术的到来无情地导致人们原有技能的过时或失效,因此,一项技能或一台机器设备所具有的专用性越强,它的所有者就越去抵制那些导致其技术过时和价值降低的任何事情。

(二)政治原因

一般来说,政府为加强自己的统治地位及攫取更多的利益,也会尽其所能阻止技术进步。Mazur教授指出:“对新技术的反抗是广义政治活动的一种特殊情况,这些政治活动通常被视为‘特殊利益’的政治学。”[6]对于任何政府组织而言,惯例与标准操作程序是其长久生存之道,任何偏离惯例的事情都会被极力制止或根除。政府组织的官僚集权程度越高,势力越强大,技术进步道路上存在的阻力就越大。科技史上不乏一些显著的例子:日本德川幕府时期,政府为了确保自己是唯一的暴力使用者,成功地抑制了步枪的生产与使用[7]。19世纪末至20世纪初的英国,在燃气供应行业中占有既定利益的当地政府与市政府故意减缓了电力大规模消费的发展[8]491-530。历史学家莫里森指出,发明类似于一种怀有敌意的举动,打乱了既有的安排,是扰乱中产阶级舒适日常事务的一种方式[2]9。在西方,技术进步很少是自上而下的,政府的作用通常是次要的、被动的。但是,在中国,技术进步与否常常与政府有关。传统中国一直是一个帝国,处于官僚政治的严密控制之下,统治者显然宁愿选择一个可控制的稳定环境,外国思想的传播者和发明者被视为制造麻烦者,会遭到查禁和镇压。1865年,杜兰德铺设的实验铁路,被满清政府“骇为妖物”,立即“饬令拆卸”。传统中国的技术进步一般都会被政治现状所消化,不会干扰既有的秩序。总体而言,一个中央集权的强大政府让人放心,它是足以经得住暴乱和来自受损者联盟的政治压力,也能够经得住技术现状所施加的压力,他们更有可能采取保守主义的立场阻止技术进步。

技术受制于政治决策的另一个原因是许多技术属于公共部门的一部分,如果要改变交通、教育、公共卫生和军事领域中所使用的技术,要先得到政治上的批准。比如,在20世纪前10年里,美国海军为引进连续瞄准的枪炮历经各种抵制。最后,有关官员将问题直接反映给罗斯福总统,超越了该官员的直接上司和海军装备局相关官员,反对的力量才最终得以制服[2]17-44。此外,由于政治原因产生的技术抵制还有,政府对于新技术的未知效应缺乏足够的认识,也会强化政治力量对于技术进步的抵制;政府颁布国内产业税,实际上是保护了国内的过时技术,从而抵制了国外的先进技术。

(三)社会原因

技术上落后的社会常常不愿意引进更为先进的技术。人们因为害怕而憎恶外来技术,新技术的引入会伴随着外国政治统治力量或文化的影响。伊斯兰人和东方人都认为,没有什么要向“野蛮人”(外国人)学习的,摆出过一种“这儿不需要这些发明”的傲慢态度,背后隐藏着高傲与怀疑的思想。技术差距是帝国主义发展的推进器,像抵制特洛伊木马一样,人们抵制代表外来价值和统治霸权的西方统治力量[9]382。然而技术的效果是如此明显,从武器到手机,从抗生素到可口可乐,以至于任何政府都不可能将自己的国家隔离在这些技术之外。还有更多的人们渴望社会和谐、稳定,不希望看到冲突与战争。在军事方面的创新将导致出更多的具有杀伤性潜力的武器。第一次世界大战,以及核武器的研制与使用,彻底击碎了许多热爱和平的人们的幻想,并导致了人们普遍反感技术情绪的产生。

技术进步也对我们社会生存环境造成了一定的影响。环保人士对技术创新的抵制实际上是风险厌恶的一种表现。自然资源保护委员会就是一个非常有代表性的抵制力量。他们在酸雨控制、核能和高效杀虫剂等方面都发起了诸多的抵制。此外,技术变迁也会影响生产力与就业的地区分布。技术进步后,大部分劳动力已不再在本地工作了,他们从一个地方迁移到另一个地方,或从农村流入城市。人们感觉到新技术常常在破坏传统社区。这种变迁几乎不可避免地要引起一部分人的不满,他们自然就会站出来反对技术进步。

(四)文化原因

宗教文化信仰也隐藏在技术抵制力量的背后。技术进步要想获得成功,就必须克服宗教的巨大障碍。宗教信仰总是将现有的物质环境状况视为神圣的,或传达一种前人做法绝无错误的观点。前现代时期,由于在宗教文化的统治下,压制科学技术的行为更为强烈。如“科学的殉道士”布鲁诺就是由于捍卫哥白尼学说,反对经院哲学,被宗教裁判所烧死于鲜花广场上。当今我们认为,麻醉药的使用毫无疑问提高了社会福利。然而,英国科学家戴维在1800年就设想过麻醉药的雏形,但最终未能成功。因为在《圣经》中就宣扬人类必须承受痛苦,所以也就禁止妇女在分娩过程中使用麻醉药。犹太教[注]犹太世界有个著名格言:如果先于我们的人像天使,那么,我们不过是普通人;如果先于我们的人像普通人,那么,我们不过是傻瓜。、希腊正教和伊斯兰教等一些宗教,对技术变化几乎没有亲和力,都表现出神秘主义和阻碍改革的反动教条倾向。他们认为,先知们已经发现了将要发现的万事万物,向他们的知识发起挑战就是亵渎圣人,要遭受天谴。美国犹太历史学者Bernard Lewis指出,在伊斯兰教传统中,bidaa(创新)这个词终究是带有一种非常消极的内涵,就好像是西方世界里的“异教”一样[10]229。总体上看,宗教对技术进步所带来的变化是持有敌意的,至少它是抑制发明者和创新者激情的一个来源。

文化观念也会影响人们对新奇事物的抵制。一些科学从业者,脑子里固有的一些先入为主的文化、知识、观念,他们坚信某些知识就是真理性的观念,因而错过了一些就在他们眼前的明显发现。科技史上一些著名的例子很好地说明了这点:普利斯特利拒绝抛弃对燃素说的信仰;开尔文坚信原子的不可分性并且反对麦克斯韦的电磁学理论;瓦特固执地拒绝承认高压发动机的可使用性等等。人们头脑中已有的观念将现有的知识凝聚起来,坚定地抵制新的知识。由一些哲学家、散文家、诗人、艺术家等组成的文人圈,对新技术表达了一种厌恶之情,他们激进地批判技术进步,将工业革命早期对技术的热情变成了一种不光彩的事情。浪漫的知识分子卡莱尔批评技术导致人际关系疏远;海德格尔、马尔库塞等人则认为技术让人丧失人性,让人疏远离间;阿诺德、拉斯金和莫里斯的作品,则成为19世纪中期以后日渐发展的排斥技术运动的核心思想。

保守文化显然亦是技术进步的一大障碍。在古代印度,没有任何一个组织去负责宣传新知识,理论家和工人之间存在着一条不可逾越的社会鸿沟。琼斯认为,印度的种姓等级体系是一种极为保守僵化的制度,个人的归属渗透其中,个人成就从一开始就被排除在外了[11]103。种姓制度所强加的禁忌、限制和规则造就了一个保守的社会,这种保守的价值观无疑会对技术进步产生阻滞作用。众所周知,德国文化被广泛认为是保守的、反现代的,尤其是反工业的。在德国,有关抵制创新的一个有趣例子发生在本茨和戴姆勒发明汽车之后的几年间,铁匠、养马人及铁路发明者组成了一个联盟,试图阻止这项发明;在有些乡村,人们设立各种障碍,阻止汽车改进。而在有着宽阔马路的法国,汽车很快流行起来。社会传统文化培养了人们保守主义价值观,形成了尊重传统的社会习俗,任何偏离和叛逆行为都将具有高度的风险。因而,历史上对于反传统的标新立异的事的非难是司空见惯的。

总之,技术进步抵制的力量来源是多种多样的,技术进步与反对力量相互斗争的战场也是变化多样的:有些抵制在法律允许的范围之内,如关税立法、美国环境保护总署、社团、行会与工会的限制性禁令;也有些抵制超出法律的范围,如破坏机器、争取动物权利的示威游行、对创新者的人身攻击;还有一些属于社会传统范式及文化禁忌,等等。

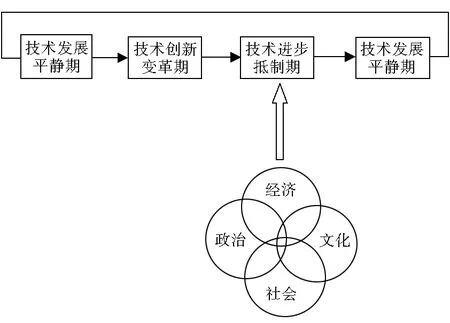

需要引起注意的是,尽管我们对技术进步抵制的各种因素予以分类分析,但是各因素之间并不是独立存在的,它们往往相互交织,相互重叠,又相互构成,一项技术创新的抵制可能是由一种或者多种原因产生的(如图1)。比如,政府颁布政策抵制新技术,有时是出于维护自己的经济利益;技术抵制的社会因素也常常是文化因素,一个社会抵制外来的先进技术,正是由于这个社会所固有的、惯例的文化传统所致,等等。

二、恐惧与担忧:摒弃新技术?

毫无疑问,技术抵制力量的背后隐藏着诸多的恐惧与焦虑:即新技术的实施存在着许多不确定性因素,甚至将会带来一定的负外部性。于是,恐惧与担忧演变为反对技术进步,主张拒绝或摒弃新技术。有些学者认为,人类对自然的支配是野蛮时代的前奏,人类将随着科技仪器走向崩溃的深渊。如特纳就给出了大量的事例来说明技术会报复社会,因为它会带来预期不到的结果[12]139-154。美国环保人士比尔·麦吉本则谈道,我们这个时代的技术所引发的外部效应比以往任何一个时代都要严重[13]。一些人主张抛弃现代文明,远离科学技术,回归到前现代时期的生活状态。他们认为,小规模、偶有误差或凭直觉感官的技术就能够发挥功效,足以使人们正常生活。历史学家汤恩比认为:“如果让社会投票来表决是否要撤销近300年来所取得的所有技术进步,那么,我们大多数人都会投赞成票,以确保人类的生存。”[7]81而在19世纪的德国,就出现了一场声势浩大的反现代主义运动(候鸟运动),工匠和小店主们目睹了在其周围迅速成长的工厂体系与大型百货商店,进而孕育了一种对中世纪行会的怀念情怀。一位学者叹息道:“有时,我们甚至试图借助古代的和不相关的习俗来找回安全感。”[2]43

笔者认为,上述的一些观点是不切实际的,也是比较片面的。因为很少有证据表明,过去与现在比较,哪个时代的外部效应更严重。现在有酸雨、臭氧消失和温室效应所引致的负外部性;过去有家庭火炉燃烧的泥煤块、木头,古代的金属冶炼对大气的污染,酿酒商和制革工人对中世纪饮用水的污染,还有原始的卫生手段所导致的负外部性,到底哪个更严重?我们并不清楚。尽管未来社会发展中会遇到这样或那样的问题,但是人们总能够通过科学途径加以认识,通过技术途径加以解决。解决这类担忧的方法是获得更多的、不同的有用的技术知识,更多的技术将弥补技术的负效应。技术导致破坏的能力在不断增强,同时也意味着技术发现并修补其造成损害的能力也在不断加强。在同一技术体系演进过程中,原有技术负效应不断被削弱或消除,技术恐惧与焦虑得以弱化。辩证地看,趋利避害正是人的天性,技术的负效应会不断转变为技术革新的目标,成为未来技术进步的方向和任务。如早期铁路运输中的颠簸、烟尘污染、脱轨等问题均已得到消除或改进;电冰箱氟利昂会导致大气臭氧空洞,现在我们已经生产出了无氟冰箱,等等。总之,问题的关键是寻求到更加先进而不是更加简陋、陈旧的技术。

三、技术进步抵制的哲学反思

(一)技术系统类似于自组织系统

(二)技术发展史是创新与抵制斗争的历史

我们说,技术发展并非是我们从科技史书中所读的那样,被一个个技术革新的胜利所包围着,技术在进步的路途上存在着各种障碍与敌人。由于这些障碍,技术发展有可能会放缓甚至停滞。纵观历史,对新技术赤裸裸的抵制是随处可见的历史现象,存在于任何一个社会中。并且,大体上而言,反对技术进步的力量比那些为技术变革而努力的力量更为强大。一方面,由于受到既得利益或厌恶改变的强大敌人的威胁,一个社会的技术进步过程在很大程度是一个短暂而脆弱的过程,技术上的停滞或缓慢前进已是一般现象*对于西方世界的技术迅速进步,只是历史偏离正常轨道的一个特例。。另一方面,许多发展中国家也并没有把接纳新技术视为理所当然的事情。即使一个社会拥有了资本、熟练劳动力和基础设施等补充性要素,选择、移植或引进外来技术的努力仍有可能遭遇社会诸多方面因素的障碍。

图1

从本源上说,技术是对自然及物质环境的利用,是一个人与自然的游戏。实际上,技术应纳入不同个人之间的社会博弈中。这种过程其实是技术进步的两个阶段。第一阶段是创造性的脑力劳动时期,这一阶段克服了自然界的障碍,是较为快乐的时期;后一阶段是斗争的阶段,新技术产生后,要对抗人们的嫉妒、冷漠和邪恶,还有相关利益集团的秘密反对和公开冲突,是同人作斗争的可怕时期,即便后来成功了,也会有人做出牺牲[16]346。技术进步与抵制是一场复杂的冲突、斗争、博弈,并且这种冲突往往是无法化解或消除的。从对新技术抵制的最大原因——经济原因来看:假设一项新技术发明对大部分人都是有益的,而潜在的输家会设立障碍以阻止创新。那么,当赢家用其一部分增加的收入弥补输家的损失时,潜在的冲突才能被化解。乍看起来,补偿失败者似乎是解决问题的一种合理方法,但实际中这种情况很少发生。因为确定哪些人是输家、衡量他们的损失以及要求赢家真正做出补偿,这些都是十分困难的事情。如果补偿无法实现,那么失败者便会站出来抵制新技术变迁。在理想状态下即仅依靠市场力量作用下,新技术一方会胜出,但是,双方的搏斗总是采取一种非市场过程的形式来进行,斗争的胜利取决于多种因素(经济的开放程度、政治、认知基础的深浅、文化范式等等)。由于针对技术的非市场冲突在本质上变化多样,我们无法预测其后果。不过,假如胜利朝着有利于保守主义的方向前进,那么就会阻止技术进步,巩固现有的状况。总之,技术抵制总是暂时的,技术创新从来都不会停止,技术在创新与抵制的纠葛、斗争中曲线前行。

(三)辩证地看待技术创新与抵制

我们认为,尽管自组织演化系统具有很强的惰性并抵制变化,但它们仍然会有变化,即使这些系统最终有可能陷入相对静止的状态,但始终会有变化。如果一个技术系统没有退化到完全混乱的一种状态,这类抵制是必要的。正如在交流有效的情况下,语言会抵制各种变化。事实上,技术进步的历史就是将要灭绝的技术和备受抵制的技术交织在一起的历史,技术进步观和技术保守观在摩擦中共同存在着。一般来说,技术抵制的措施应该在新技术实施前就进行。因为新技术的本质是不可逆的,哪怕一项新技术信息是多么不受社会欢迎,一旦被人们学习到,让社会“不学习”这项新技术,虽然不是不可能,但很困难。今天有许多人相信,如果我们不知道如何释放核能,或许我们的情况会好得多,但是这一选择从来就不存在。无论如何,尽管技术在进步过程中受到各种理由反技术运动的影响,但是,西方世界和跟随西方的其他社会的技术进步在20世纪都越来越快。有了技术进步的抵制,只能说从某些领域而言,出现了技术既有的速度比它本可以达到的速度慢,但是技术始终是在发展、前进的。一个古老的观点提示我们,应该辩证地看待技术创新与抵制:从长期来看,没有什么比成功更为失败。休谟在1742年也写道:“当艺术与科学达到完美状态时,它们从此将自然而然,或者说必然,要开始走下坡路;而且少有,或者说从未有,在它们曾经繁荣的国度中得到重生。”[17]135技术的发展恰好印证了这一古老的辩证观。大多数在技术上具有创造力的社会只存在于相对短暂的时期内。几个世纪以来,世界的技术重心一直是变动不居的,不同时期位于不同的地点。从11世纪起,技术上的领导地位先是在意大利北部和德国南部地区,地理大发现时传给了西班牙和葡萄牙,在改革时期又传到了荷兰等低地国家,荷兰率先取得了技术创新的重大成功。而后在工业革命时期,英国获得了技术上的领先地位,然后技术领先又先后转移到法国、德国和美国。各个独立的国家之间的竞争能够保证,只要有一个国家是真正具有创造力的,其他国家也会效仿它。然而,在任何一个社会中,技术进步迟早会遭遇阻碍,最初的新技术会转变为旧技术,以前支持创新的力量会转变为既有利益,且对技术进步产生阻滞作用。所以我们看到的是,一个国家的技术创新受到阻碍从而发展缓慢或停滞后,另一个国家会重新开启创新之源。同时,这也保证了技术发展模式的永续循环。从纯粹辩证的角度看,技术创造了最终毁灭自身的力量。

综上所述,我们认为,即使在今天,对于技术进步的抵抗与担忧仍然随处可见。在技术的发展过程中,技术抵制已经是一种一般现象。因此,我们不仅要关注技术创新,同时也应该留意它的对立面——技术抵制。全面地看待技术发展的过程,是我们亟需要做的。

[参考文献]

[1] Petty, William. A Treatise of Taxes and Contributions[M].London: Obadiah Blagrave. 1679.

[2] Morison, Elting E. Men, Machines and Modern Times[M]. Cambridge, MA: MIT Press. 1966.

[3] 乔尔·莫基尔.富裕的杠杆[M].陈小白,译.北京:华夏出版社,2008.

[4] Kellenbenz, Herman. “Technology in the Age of the Scientific Revolution, 1500-1700.” In Carlo M. Cipolla, ed., The Fontana Economic History of Europe[C]. Vol.2, London: Fontana. 1974.

[5] Daumas, Maurice. A History of Technology and Invention: The Expansion of Mechanization , 1725-1860[M]. Vol.3. New York: Crown. 1979.

[6] Mazur, Allan C. “Controlling Technology”. In Albert H Teich, ed., Technology and the Future, 6th ed [C]. NewYork: St. Martin’s Press. 1993.

[7] Perrin, Noel. Giving up the Gun: Japan’s Reversion to the Sword, 1543-1879[M]. Boston: David R. Godine, 1979.

[8] Michie, Ranald. “The Finance of Innovation in Late Victorian and Edwardian Britain: Possibilities and Constraints”. Journal of European Economic History[J]. 17, no.3(Winter), 1988.

[9] Headrick, Daniel. The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century[M]. NewYork: Oxford University Press. 1981.

[10] Lewis, Bernard. The Muslim Discovery of Europe[M]. New York and London: W.W. Norton & Company. 1982.

[11] Jones Eric L. Growth Recurring:Economic Change in World History[M]. Oxford: Oxford University Press. 1988.

[12] Tenner, Edward. Why Things Bite Back: Technology and the Revenge of Unintended Consequences[M]. New York: Alfred A. Knopf. 1997.

[13] Mckibben, Bill. The End of Narure[M]. NewYork: Random House. 1989.

[14] Barber, Bernard.“Resistance by Science to Scientific Discovery”, In Bernard Barber and Walter Hirsch, eds., The Sociology of Science[C]. NewYork: Macmillan. 1962.

[15] 约翰·齐曼.可靠的知识[M].赵振江,译.北京:商务印书馆,2003.

[16] Klemm, Friedrich. A History of Western Technology[M]. Cambridge MA: MIT Press. 1964.

[17] Hume, David. “Of the Rise and Progress of the Arts and Sciencs”, In David Hume, Essays: Moral, Political and Literary[C]. Edited by Eugene F. Miller. Indianapolis: Liberty Fund. 1985.

- 山西高等学校社会科学学报的其它文章

- 高校教师服务型领导特征、课堂气氛与学生满意度的关系研究*