论对外汉语词汇教学的“三维观”

方环海 谭 单

(厦门大学海外教育学院,中国 厦门361005)

一、引 言

在语言系统里,词汇作为一个重要组成,维系着语音与语法,是语言的基础,无论是在第一语言还是在第二语言的学习里,词汇的学习都是语言学习过程的重要组成,起着举足轻重的作用。Zimmerman(1997)认为,词汇是语言的核心,Verhallen,M.& Rob,Schoonen 指出词汇的习得应该成为第二语言学习的中心任务。如果离开高效的词汇学习,语言知识的掌握与语言能力的培养必然成为无根之木。自词汇习得成为学界研究的热点以来,不少学者在对外汉语词汇体系的教学问题上进行研究。

如近十几年来关于对外汉语词汇教学的“本位”问题的探讨,(胡明扬,1997;盛炎,1999;白乐桑,1999;肖贤斌,2002;吕必松,2003;张德鑫,2006;彭小川、马煜逵2010;等等),还有针对初级班学生词汇教学的具体方法的探讨(黄振英1994),针对特别学生群体的集合式词汇教学研究(胡鸿、褚佩如1999),针对词汇教学在语言不同平面上如何展开的研究(田卫平1997),等等。许多学者已经意识到,词汇教学应当同词汇习得过程的连续性以及词汇系统本身对应的概念系统结合起来(江新1998,2003)。

基于词汇是一个开放性体系,始终处于动态变化中,词汇学习一直是语言习得过程中开始最早、困难最大的一项永远无法结束的任务。在对外汉语教学中,学习者对于词汇的习得也一直是一个小步前进、逐渐积累的过程,涉及某个词语不同知识的综合,这种综合可以从学习者在不同水平与层次上使用词汇知识进行交际的能力中得到体现,可见,从一个词的常用义或者核心义与用法开始,单次教学都不可能将该词语的所有意义与用法一次性完成,单次教学或学习的任务都力图简单、清楚,任务量也要控制在学生能够接受与掌握的范围内,并不宜作过多的复杂解释与词义延伸。

然而,循序渐进的教学过程最终都是要建立一个足够大的词汇系统,并且建立与之相适应的语义网络,因此,还要通过提高该词在教学中的重现率,细化该词的语义特点,明确该词的适用场合,以使该词真正的被学生掌握,然后积少成多,增强学生的用词能力。

汉语词汇极为复杂,属性难以穷尽,真正掌握一个词语意味着需要掌握其方方面面,不仅包括其核心意义、发音与书写形式,同时还有该词语的语体风格、情感色彩、语义关联、语法属性、搭配、常用度、出现的场合与语域以及分布等,甚至还要涉及该词语的内部构词原理及其历史来源等。

目前,国内外二语习得研究者们对词汇习得的共识是,掌握一个词至少必须包括四个方面,即形式(包括读音与词形)、位置(包括语法、搭配)、功能(包括熟练、得体)、语义(包括概念、联系),本文根据对外汉语中词汇教学的实践,主张“三维”词汇教学观,就是基于汉语词汇的这样的共识提出来的,其中既包括对汉语词汇知识系统的重新梳理与分析,也包括探索在具体教学中对不同词汇知识应持有的态度与方法。简言之,三维,既是词汇的三维,也是词汇教学的三维。

二、何谓“三维”?

对外汉语词汇教学也是一个非常复杂的问题,教学元素很多,覆盖了语言的各要素,不过总体而言,词汇的习得可以分为以下三个维度:

第一维可称为长度,即一个词汇的语形与语义,包括其最初的核心意义、发音、形态以及书写形式,属于元语义范畴,在一个线性向度的层面展开,类似于语义的逻辑内涵。在这个维度上的教学,是对静止的、孤立的词语进行词典式的罗列。罗列的结果就如一根线,再长也无法形成系统。以名词“太阳”为例,“太阳”的第一维知识包括:发音/t‘ai51iɑŋ/,书写形式“太阳”,核心意义“银河系的恒星之一,是地球公转所围绕的对象”。

第二维可称为宽度,即词汇的分布特点,包括词汇的语体风格、情感色彩、语义关联、语法属性、搭配、使用频度、出现的场合与以及语域分布等,是核心意义在各种使用过程中的变体,类似于语义的逻辑外延。在这个维度上的教学,是对动态的、相互联系的词语的完整展现。有了宽度,词汇方成其为系统。如“太阳”可以充当主语、宾语、定语,可以用于各种语体,可以与月亮、星星等类举,可以组成特别的结构“晒太阳”,可以被隐喻为崇高伟大的人物,等等。

第三维可称为深度,即词汇的建构方式,涉及该词汇的内部构词原理及其历史来源,包括词汇的产生与演变,词语之间的排挤与融合等语义解释,是历时与共时语义关系的结合,也属于语义的外延范围。在这个维度上的词汇教学,是对前面两个维度内容的解释与归因,是对平面知识的深挖,使其呈现立体的清晰度。如“太阳”一词的结构是偏正式,“太”即大,“阳”是道家用语;“太阳”在词语双音化过程中战胜了“日”,成为常用词汇;“晒太阳”中的“太阳”是后置的施事;因为“太阳”极大极热、无限付出光与热,所以被隐喻为崇高伟大的人物;等等。

由于整个语言系统是全息的,任意两个词之间都存在联系,所以第二维和第三维都是无限的。因而提出词汇的三维观,关键是要挖掘第二维和第三维中的信息。

三、词汇三维理念来源:词汇语义的动态特征

(一)词汇形式与词汇意义的错位

只要一讨论词汇问题,我们就必须涉及词汇的意义,因为词汇的选择无疑与语义紧密相关。然而在不同语境的影响下,对于同样的词汇形式,其意义呈现出多元性特点,那么我们该如何看待词汇形式与词汇意义的对应方式?

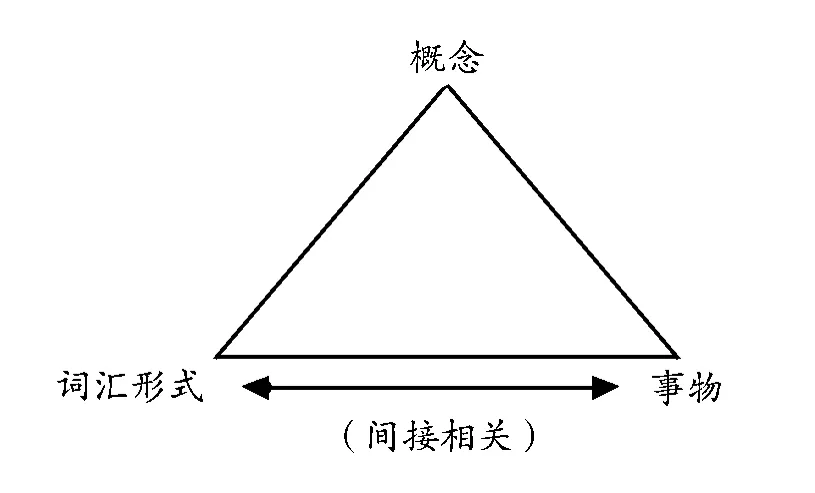

传统意义上说,语言是通过概念中介来进行意义交流的,站在这个角度看,每个词汇单位都与概念紧密关联,而每个概念则是真实世界里的一个事物的心理表征,图示如下(Ogden & Richards[1]):

一个词,在不同的语言里符号本身构成很不同,但是联系的都是相同的概念结构,因为概念结构在任何一个语言里都是相同的,描述的都是事理的逻辑,所不同的地方主要是文化语义与语言搭配而已[2]。语言中理想的状态应该是一个词汇形式对应于一个相应的概念,但是这很不现实,尤其是在目前的情况下,词义是一个历时发展与共时联结的结果。因此,词汇形式与所指事物的关系并不直接。相较于一个词汇形式对应于一个词义而言,不同的词汇形式可以与同一事物关联的现象更为普遍,而且一个词汇形式也可以与许多意义(也即多个概念)相对应。正是由于这种不理想的对应方式,词汇形式与概念之间的联系并不牢固,而词汇形式与客观事物之间就更是如此了。

也正因为这种错位的对应关系,我们应该更多地专注于词义系统本身,去挖掘词义与词义之间的联系,而非仅仅执着于描写词义对应的词汇形式和词汇功能。极端而言,在无限宽广的、充满了变量的时空中,追究“一个词有哪些意义和用法?”这样的问题是不可能得出答案的。因为只有相对的词义,没有绝对的词义。那么,词义系统本身是一副什么样的景象呢?

(二)词汇的语义动态特征

德里达告诉我们,语义内涵会随着使用而发生游走现象,在语义网络中的每个词汇都有自己的独特的语义内涵,但是语义又会由词汇的使用无限延宕下去[3]。概念的形式就是词,词的语义关系网络或者说词汇的语义地图也就是概念结构。词汇呈现出结构网络,词与词之间才能相通。相应的,只有在一个有脉络的概念结构里,人们才可以理解某个单独的概念。

同一个词,在语言中表现出不同的形式,具有不同的词性,不同的语法位置,不同的情感色彩,不同的修辞意义,但是该词的概念本质不会变。由于构词位置或者语句位置不断变化,产生与之相应的词性,甚至在引申过程中产生的文化语义部分,都是可变的,词的可变性这一现象在任何语言中都存在。词的可变性是语义呈动态效果的动力来源,在语言中,只要给以特定的时间和空间,任何一个词的意义都可以发生变化。常用词如“你”,在不同场合体现出的针对性是不一样的,近代汉语与现代汉语中的直接程度也是不一样的;不常用的如“三聚氰胺”,本是一个十分固化的科技术语,但是由于特定事件而获得了“食品毒物”一意味。需要指出的是,语义的动态特征并非指语义的模糊性,而是指语义之间的相互作用以及语义的发展变化。

词汇在共时性中的动态语义是最为常规的状态,语义在各个词汇连接的过程中产生语义沾染或者磨损而带来新的意义,甚至许多附加的意义都是临时性的。例如:

(1)他的老板炒了许多菜。

(2)他的老板炒了鱿鱼。( 他的老板做了一种菜肴)

(3)他被老板炒了鱿鱼。( 他被老板解雇了。)

在上面例(1)—(3)这几个句子中,“炒”的核心意义本来是一种烹饪方式,而在“炒鱿鱼”的组合中沾染上了“解雇”的意味。

历时性的动态语义同样十分普遍,而且其与共时性的动态语义联系颇为紧密。承接上例,如后来产生的句子:

(4)他炒了老板的鱿鱼。

(5)他被老板炒了。

(6)他被炒掉了。

(7)他把老板炒了。

(8)他把老板炒掉了。

在例(4)—(8)这些句子中,“炒”由“解雇”义引申出“向……辞职”的意思。这是由于“炒”处于一个新的词语结构中,而“解雇”与“炒鱿鱼”语义关联固化,“炒”也就进入了新的概念系统,成为“找到新工作、离开原来单位”的同义结构。

这是词汇在时间维度上的发展演变。而词汇语义的生长,就是在长期使用的过程中逐步实现的,使得词汇的语义结构网络逐步扩大,而词汇语义自身内涵则变得越来越丰富。词汇的动态语义特征对应了词汇三维中的第二维和第三维,体现了词汇形式之间、词汇意义之间、词汇用法之间的联系,也体现了词汇的词形、词义、词用的变化方式。

总而言之,任何一个词汇的语义都不是一天形成的,也不是一句话就可以概括并形成概念的。经过多年形成的词汇语义是一个复杂的语义网络。语义网络越精细,对该词汇的理解就越深刻,学习者的汉语知识水平就越高。而词汇教学的三维理念,正是一种力求细化语义网络、加深词汇理解的教学理念。

四、词汇三维之间的界限与关系

首先,我们看看从三维上分析词汇的实例:

例子一:动词“拿”:

①长度:n∧35;拿;用手或用其他方式抓住、搬动;

②宽度:单音节词;动作动词;HSK 三级词汇;其后一般接小巧可移动之物;其引申义包括“强取”“掌控”“以”等;与“抓”“握”“端”“捧”等构成表示以手持有某物的语义场;……

③深度:本字作“拏”,从手奴声;“握持”义引申为“强取”“掌控”义是动作隐喻;……

例子二,名词、形容词“幸福”:

①长度:ɕiŋ51fu35或ɕiŋ51fu3幸福;使人心情舒畅的境遇和生活,称心如意的;

②宽度:双音节词;兼类词;HSK 四级词;强调人的生活满意度;与快乐、开心、舒服等构成表示满意的语义场,幸福语义较重;是对整个生活的评价,一般不修饰具体行为或事件;……

③深度:常用双音节词第二个音节常变轻声;“幸”表幸运,“福”从示,畐声,表福气;幸福一词的使用近代始多;“幸福指数”往往被用来评价居民生活满意度;对“幸福”的描述往往也就是生活理想的描述;……

从上面两个例子我们可以看到,词汇的三个维度其实界限是十分清晰的。

第一维,完全是对词汇之形式和意义的高度概括,一般词典或教材中的词汇解释往往也局限在第一维。在第一维上,词与词之间的联系是线性的,如《现代汉语词典》释“老师”为“教师”,释“教师”为“教员”,释“教员”为“担任教学工作的人员”,我们无法直接知道“老师”和“教员”的关系,更无法知道“老师”“教师”“教员”之间的异同,也无法知道为什么用三个词来表示同一个职业。

第二维开始,词与词之间的联系复杂化,开始强调词语组合和聚合上的特性,在无限的语言上,第二维无限宽广地铺展,其中有些特性较为显著,有些联系较为关键,我们在归纳第二维知识时就应该把这些显著的特点、关键的联系汲取出来,应用到词汇教学中。例如上面例子一中,“拿”的第二维信息包括其语音形式特点、语法属性、使用频率或在现实语言中的重要性、语义搭配的特点、固化的引申义、在义场中的位置,等等。

第三维,则再次把词汇放大,让我们能够对前两个维度中的信息进行解释。如上面的例子二中,“幸福”的第三维信息先包括了其语音变体的原因、书写形式的来源、“幸”的意义与“福”的意义如何组成“幸福”的意义;然后解释了其使用频率在时间上的源头,其语义倾向与语用特点的原因。

总的看来,从词汇的低维到词汇的高维,信息量越来越大,所涉及的文化内涵越来越丰富,描写起来越来越困难。但是我们还是能够清楚地看到其间的脉络,这脉络是通过语音、语义、语法、语用、书写形式等语言的普遍属性在不同维度的跌落与飞升表现出来的。比如,同样是语音属性,“拿”的第一维信息是简单的语音描写,这个信息上升到第二维时,就表现为其在整个词汇中的类属——单音节词。再如,同样是语用属性,“幸福”的第三维信息是其何时成为常用词,这个信息跌落到第二维时,就成了对其常用程度的简单描写——“幸福”是HSK 大纲词汇。

五、词汇三维观在教学中的应用及其具体原则

(一)词汇三维观在教学中应用的可行性与必要性

任何一个词,本质上都是多义的。任何一种语言系统,其词汇系统的复杂即在于它是一个非常丰富复杂的认知语义网络,其认知基础就是这种语言的习得者在物质世界和心智世界里集体的经验积累,而不是物质世界本身,所以,虽然不同语言由于遵从一些人类语言的共性与认知原理而表现出一些跨语言的共同基本特征,但是落实到具体的词汇本身,不对应的情况则成为常态,可见学习第二语言中的词汇,需要通过共同的概念系统,在第二语言词汇的认知语义网络里准确定位某词语的位置与内涵(第一维),进而拓展出该词语的功能与外延(第二维),甚而明白该词的建构特点(第三维)。

词汇三维观是一种教学理念,其实践主要要靠教师来完成。二语教师虽然是母语者,但是对某个语词的语义与用法的理解与了解也是有限的,甚至有些是来自于先验的错误认识。考虑到汉语二语学习者处于各个不同的学习阶段,在词汇教学中,教师也不可能一次性地把一个词的全部知识教授给学生,二语习得者如果要掌握一个语词,还必须依靠自己的认知能力通过在不同的语境里对该词语进行多次接触与使用才可以实现。但是正因为词汇教学的这种局限性,建设系统的词汇知识集合才显得更加必要。词汇三维观强调的是让教师更加有目的地选择词汇进行教学,让整个词汇教学更具系统性。

自20 世纪80年代以来,第二语言教学中功能交际法与任务型教学法占据统治地位,二语学习的焦点在于交际话题的设计与交际任务的完成,二语习得的主要目标就是要教会学生用语言去实现教学计划中所列的各项交际功能与各项任务。在功能交际法语任务型教学法的框架中,词汇的角色一般跟着交际话题项目与交际任务走,一项交际与任务需要用哪些词汇,就用哪些词汇,学生就学这些词汇,在这样的框架里,只要学生能够完成教师设计的交际功能项目与交际任务,例如租赁房屋、去商店买衣服、去图书馆怎么走等,就算完成了既定的教学目标。这种教学模式下,学生使用了哪些词汇,用了多少词汇,使用情况如何,则无关教学目标的宗旨。所以,近20年来,似乎词汇如何教学都没有成为教学设计与教学实践中主要考量的内容。有学者认为,在二语词汇教学里一直存在“狗熊掰棒子”的现象,或许这与对外汉语词汇教学里课程设计与教学策略没有采取逐步导入,也没有以间距递增的方式让词语在不同的语境中多次出现。而提倡词汇的三维观,正是要弥补这种缺陷,将词汇尽可能完整而且生动地展示给学生。

(二)词汇三维观在教学中应用的具体原则

词汇的整个学习过程是从低维向高维展开的[4]。没有低维,就没有高维。而光有低维,语言就不可能生动完满。语言学习的最终目的是文化学习,而词汇三维中的最高维正是文化蕴含最丰富的地方。然而实际教学中,对词汇的三个维度则应当有轻重之分,这是毫无疑问的。我们强调三个维度之分别,并非要求把课堂教学硬生生地拆分为三种,也不是要把词汇知识分为三个等级,而是希望通过梳理教师脑中的词汇知识,把词汇知识有层次、有步骤地展现出来。

词汇三维观的应用,同教学中词汇的选择与安排是联系在一起的。在进行词汇教学前,要以词汇三维为纲领,做好充足的准备。首先要选定词汇范围,就学期教学安排而言,可以参照词汇等级标准,而单次教学的词汇选择则应当更多的考虑教材情况、学生情况和其它教学要素。然后要尽可能多的考察该范围内词与词之间的联系,并且分门别类,确定哪些词应当放在一起教,哪些词应当先后教。这样才能避免陷入任务型教学法的窠臼。

理论上,在具体教学中,词汇的三个维度中,不应有所偏倚,因为若要使学生真正掌握一门语言,三个维度是缺一不可的。但是由于不同维度中可能包含的显著信息有多有少,我们在实际教学时必然会有所侧重。因此,依照词汇三维观进行教学,也要根据每个词的具体情况,遵循以下几条原则,调整在各个维度应该花费的精力。

第一,每个词都存在三个维度,但并非每个词语的教学都要用到三维。这些词在三维展开后立体效果不明显,如大量虚词与“是”“在”等少数动词,以及各种专业词汇。这些词的共同特点是:一是词汇意义极为狭隘;二是还没有沾染上明显的文化意义。然而不管是什么词的教学,都应当尽量涉及到三个维度,使之更加丰满。例如介词“把”,我们一般把它当做一个纯粹语法点来教,整个教学过程往往显得艰难而乏味,但如果我们把“把”和“被”一起教,或者结合“把”的本义“握持”,是否也能给学生更多的启发呢?

第二,就宏观的词汇而言,每个维度都是无限的,所以并非所有词汇知识都要搬到课堂上(这当然也是不可能的)。例如在课堂上讲授“漂亮”时,完全没有必要强调其第二维中的这条信息——“漂亮”与“健美”的联系,尽管二者不乏共同的义位。那么哪些知识点应该被优先考虑呢?这主要应当按同级的词汇语义场来定,如“漂亮”是HSK 一级词,同级或较低级的词有“美丽”、“可爱”、“水果”等等,这时我们就可以着重讲解。

第三,在单次教学中,对某个维度的侧重还应当视课型、学生汉语水平和母语情况等等而定。如在初级班精读课给母语是英语的学生讲授“举”一词时,应当着重讲授“举”与“提”“抬”“端”的不同(第二维),强调其特性“以手持物,高过头顶”,因为那几个词都对应了英语中的“raise”或“hold”。再如,在高级班写作课讲授“道”一词时,可以侧重于讲其词义引申的过程,以“道路”引申为“处世之法”“社会约束”再引申为“道家”“宇宙的最高意志”等等(第三维)。

六、结 语

对外汉语词汇教学,学界一直关注其实际操作的并不多,词汇教学是否可以成为一项单独教学的活动,还是一直应该依附于其他课型的教学而开展,迄今也没有一种一致的规约。但是我们从词汇的三维教学处理来看,在理想的状态下,要对一个词汇进行习得,既要包括对该词汇的发音、字形、核心语义的习得,也包括对语境、语体、语域、频度分布等纵向聚合与横向聚合关系的习得,甚至还要包括该词汇的语义网络、语义发展演变进行习得,而不能只是词汇的某一个或者几个方面,弄清词汇语义网络的构成与词汇意义的衍生,这种深层次的词汇习得,无疑可以深化学习者的词汇知识。而注重词语之间的联系,也可以有效减轻词汇学习的负担,使学习者更好地掌握词汇。传统的词汇教学主要是对词汇进行静态分析,较少考虑词汇的动态表征,在教学的处理上与教材的编写上也试图毕其功于一役,看起来也是不现实的。

可见,词汇习得不太可能是一次习得、一劳永逸的过程,而是一个在词汇在三维处理方面的连续统。当然,词汇知识也不是词汇能力的唯一决定因素,词汇能力不仅包含词汇的有效理解、词汇的正确使用、词汇的多义拓展,同时还包括词汇的隐喻能力,而对外汉语词汇教学是一个非常复杂的过程,也不是三维教学一下子就可以解决的,还有许多与学习者相关的内部与外部因素,包括个体的习得差异、词汇学习策略差异等等,这些还有待进一步深入研究。

注释:

[1]Ogden,C.& Richards,I.The meaning of meaning.London:Routledge & Kegan Paul,1936:11.

[2]董小英,《超语言学》,199 页,天津:百花文艺出版社,2008年。

[3]盛宁《人文困惑与反思》,56 -57 页,北京:三联书店,1997年。

[4]词汇教学的三个维度同客观世界的维度是不同的,这里只是借用其概念,客观世界里,低维和高维所包含的信息量是等同的,而词汇的低维其信息量远不及高维,所以这里说“展开”。

董小英:《超语言学》,天津:百花文艺出版社,2008年。

胡明扬:《对外汉语教学中词汇教学的若干问题》,《语言文字应用》,1997年第1 期。

黄振英:《初级阶段汉语词汇教学的几种方法》,《世界汉语教学》,1994年第3 期。

胡 鸿、褚佩如:《集合式词汇教学探讨》,《世界汉语教学》,1999年第4 期。

田卫平:《对外汉语词汇教学的多维性》,《世界汉语教学》,1997年第4 期。

江 新:《词汇习得研究及其在教学上的意义》,《语言教学与研究》,1998年第3 期。

江 新:《词汇习得研究与对外汉语教学》,《语言教学与研究》,2003年第1 期。

李庆桑:《词汇神话:第二语言习得研究在课堂教学中的应用》,《外语教学与研究》,2005年第6 期。

肖善香、刘绍龙:《论二语词汇深度习得及其研究的若干问题》,《暨南学报》,2003年第1 期。

肖贤斌:《对外汉语词汇教学中“语素法”的几个问题》,《汉语学习》,2002年第6 期。

李如龙、吴 茗:《略论对外汉语词汇教学的两个原则》,《语言教学与研究》,2005年第2 期。

李 开:《对外汉语教学中的词汇教学与设计》,《语言教学与研究》,2002年第5 期。

焉德才:《论对外汉语词汇教学过程中的“有度放射”策略》,《语言文字应用》,2006年第2 期。

刘晓梅:《“字”本位理论与对外汉语词汇教学》,《广东外语外贸大学学报》,2004年第4 期。

吕必松:《汉语教学路子研究刍议》,《暨南大学华文学院学报》,2003年第1 期。

吕文华:《建立语素教学的构想》,《对外汉语教学语法体系研究》,北京:北京语言文化大学出版社,1999。

彭小川、马煜逵:《汉语作为第二语言词汇教学应有的意识与策略》,《语言文字应用》,2010年第1 期。

盛 宁:《人文困惑与反思》,北京:三联书店,1997年。

盛 炎:《语言教学原理》,重庆:重庆出版社,1990年。

王若江:《由法国“字本位”汉语教材引发的思考》,《世界汉语教学》,2000年第3 期。

张德鑫:《从“词本位”到“字中心”——对外汉语教学的战略转移》,《汉语学报》,2006年第2 期。

张朋朋:《词本位教学法和字本位教学法的比较》,《世界汉语教学》,1992年第3 期。

Ogden,C.& Richards,I.The meaning of meaning.4th eds.London:Routledge & Kegan Paul,11.1936.

Verhallen,M.& Rob,Schoonen.Lexical knowledge in L1 and L2 of third and fifth grades.Applied Linguisitics,1998:19.

Zimmerman,C.B.Historical trends in second language vocabulary instruction,In J.Coady & T.Huckin eds,Second Language Vocabulary Acquisition,Cambridge:Cambridge University Press,1997.