和平学视野下的公共外交

——访“和平学之父”约翰·加尔通教授

柯银斌

和平学视野下的公共外交

——访“和平学之父”约翰·加尔通教授

柯银斌

当前,世界局势复杂多变,不少国家之间不断发生各类争端和摩擦。中国周边环境也不容乐观,“和平”一词受到高度关注。2014年5月15日,习近平主席在中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立60周年纪念活动上的讲话指出,“和平是人民的永恒期望。和平犹如空气和阳光,受益而不觉,失之则难存。”那么,和平学对中国有怎样的意义?和平学与公共外交有何关系?针对这些问题,本刊采访了“和平学之父”约翰·加尔通教授。

和平学与公共外交的关系

柯银斌:加尔通教授,您好!非常感谢您接受《公共外交季刊》的专访。《公共外交季刊》是中国唯一的公共外交专业期刊,由察哈尔学会与全国政协外事委员会共同创办,读者主要是中央和地方政府与外事和外交政策有关系的领导人和公共外交的实践者与研究者。我们知道您是现代和平研究的开创者之一,近半个世纪以来,您一直致力于推动国际和平事业,被尊称为“和平学之父”,在研究、推广化解冲突方面取得了巨大成就。请问,您怎么看待和平学与公共外交的关系?两者之间应该是一种什么样关系?

约翰·加尔通:很高兴接受采访。从1951年开始我就致力于和平学研究,至今已超过60年。我个人把和平学分为两个部分:和平理论和和平实践。和平实践的第一个任务是解决冲突,第二是恢复创伤,第三是增强互信,建设和平;第四个是加强合作,互利互惠,平等相处。

如果将和平学研究和公共外交进行对比的话,传统公共外交的目的是维护某一个国家的利益,准确来讲是维护某国的特定的主要利益。以美国为例,美国公共外交不是维护黑人的利益,也不是维护第一批到达美国人民的利益,而是维护白人和盎格鲁-撒克逊人的利益。这就是区别,区别就意味着冲突,意味着矛盾。公共外交追求的是某一国的利益,而和平外交意义更广泛,追求的全人类的利益,全世界各个国家、各个地区的利益。

相比较而言,和平外交比公共外交意义更广泛,需要深入仔细探讨,而不是泛泛而谈。公共外交官不是天生就是和平外交官,成为和平外交家需要经过特定的培训。中国的外交官是从中国的利益出发,为中国谋利,谴责日本的不利方面;而日本外交官的做法恰恰相反。他们互相辩论,寻求对自己有利的证据,希望自己获胜。但是他们要做的其实不应是言论上的胜负,而是行动高下。和平外交就不同,双方的言论都很重要,而不是只听一方之词。因此,我们要做的是转换思维。中国人的思维方式很复杂缜密,比如,中国人深谙阴阳,很善于从两个角度看问题,从而寻求对自己有利的一面。

对我而言,和平实践更重要,对话是双方建立良好关系的重要途径。公共外交遵循的是国家体系,但是随着当今世界日益国际化,各国联系日趋紧密,国家体系正在消失,随之而来的是全球化和区域化。像中国南海问题这种案例就可试着通过对话方式解决。

柯银斌:和平学追求人类整体利益,公共外交以国家利益为重。那么从价值理念等方面来讲,请问公共外交可以从和平学学到些什么呢?

约翰·加尔通:这个问题说来话长了。和平外交主要分为三步:第一步是识别争端各方,各方的名字、需求、目标以及各方冲突所在;第二步是与其中一方进行对话,且一次只和一方对话,弄清楚他们需要什么,有什么理由,提出自己的需求,为什么他们认为自己有权这么做,然后看这些是否符合法律、人权和基本需求的规定;第三步是问询双方解决措施。其实调解者比双方在解决冲突方面更有经验,但调解者往往问询双方如何解决,各方自然只是从自己的利益出发,这是一种利己主义。然后调解者就会提出双方都可接受的解决方法,提出建议,每次一条,让双方提出自己的想法看法,然后再进行修改,让建议更完善更利于各方接受,紧接着就是把双方聚集在一起了。这个过程中,很容易听到这样的说法:“好吧,我们接受这个提议,可对方并不认可”。作为调解者,我会等待,等待各方提议联系我。公共外交则是努力寻找折中的方案,比如,把钓鱼岛分为两部分,渔业归属权给中国,天然气归日本,或者说,轮流管辖,中国十年,日本十年;或者干脆把钓鱼岛归还给家族,之前钓鱼岛属于私人家族的时候,并不存在争端。中国的观点不是说中国拥有该岛,而是说日本不该拥有该岛。公共外交更多的是看重言语上的争斗,而和平外交更多的是创新,用新的思维方式解决争端,运用各种力量解决争端。

中国形象:应更加注重自身特色

柯银斌:对外树立良好的国家形象,是公共外交的主要任务。您认为,中国在世界上的国家形象是怎样的?有何建议?

约翰·加尔通:第一,中国在经济发展、人权、民主等方面都想把自己展示成一个西方国家的形象,却忽略了中国特色的东西,即中国的思维方式。以如何看待资本主义和社会主义为例,在成都我问一个农民,如何看待这个问题,他回答道:“资本主义很诱人很神奇,随时随地都在发生变化,都在改变,这同时也很吓人,因为很多人富得流油,另外一些人却穷得叮当响。我们还是需要社会主义,虽然比较无趣却还比较公平。”而西方人在回答这个问题时,不会像中国人这样可以看到问题的两面性。

第二,西方国家最佳的答案是寻找解决方法,而中国的思维方式则是把解决方法放在最后,因为他们常常看到矛盾的存在。正如中国有种说法:“万物皆处在矛盾中,没有矛盾就意味着消亡”。这种思维方式很特别,与西方有很大差异。毛泽东说过革命是永恒的主题,也可能哪一天革命的矛头就是指向资本主义的。但在美国看来,资本主义是最完美的制度,而前苏联则认为社会主义最完美。

第三,今天的中国更具活力,取决于中国人的大局意识,独特的辩证思维以及强大的国家实力,而这些让西方国家觉得中国很难预测。从某种程度来讲,中国自己也很难预测未来,因为矛盾本身也在不停变化。唯一可以预测的是,中国肯定会发生变化。中国的竞争力不在于其廉价的劳动力,而在于其独特的思维方式。中国人并不想挑明这一点,因为不想被别国学去。因此,中国一直将自己塑造为追赶西方的形象,一直在追赶。中国的经济发展飞速,据世界银行统计,中国在2004年前的20多年里使4亿人口成功脱贫。中国存在许多的不平等,但总体来讲底层人民的生活水平也在提高;而美国也存在许多不平等现象,但底层人民的生活却不断恶化。

我觉得中国应该展示出中国特色的一面。中国以自己特有的视角来观察现实,这主要建立在“三法”的文明基础之上,具体来说:道家的阴阳变化、儒家代表着增长、向上以及对智慧的尊重(不仅仅是学识方面的,还包括经验和上天的智慧等等)以及佛家的平等哲学(不能太少也不能太多)。我发现上述“三法”在中国随处可见,但中国人将它们视为理所当然,并没有很好地向西方阐述。中国在海外的文化机构被命名为孔子学院,我认为这个名字本身就是不合适的。孔子只是其中之一,还有老子、孟子、墨子等;儒家文化也只是中国文化的一部分,中国是“一国三法(三教)”:儒道佛。

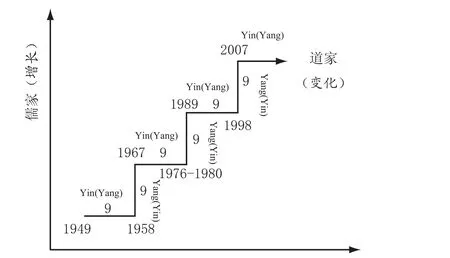

从1949年新中国成立,经历土地改革下放土地,到1958年大跃进,然后是1967年的文化大革命至1976年毛泽东去世,中国陷入四年的困惑期直至1980年邓小平执政,经过九年发展至1989年天安门事件,这并不是学生闹事,而是工人,然后又是九年发展,从1998至2007年十七大召开,这期间中国存在过不平等,有过自然灾害,民主也不够健全。我们可以看出每个阶段都是九年,那是否意味着2016年也会发生什么改变呢?这只是我的预测和想法,或许并不正确。1976年之前,中国政治一片混乱,人们静坐示威,写大字报,我在想他们什么时候工作呢,可他们认为自己有比工作更重要的事情。毛泽东周恩来这两大巨人功不可没,30年代至70年代初邓小平也是三起三落,直至1980年,他在中国启动了两个按钮,其中一个就是建立了深圳特区,深圳特区连续30年以每年平均超过26%的增长速度,实现了经济社会飞速发展的奇迹。其实所有这些都很复杂,但我作为一个旁观者,却可以看到全局,旁观者清。中国是一个拥有智慧的国度。

佛家(平等)

另外一个具有中国特色的就是士农工商这一古老的东西,虽然古老,却很难在历史上消失。士主要来自学生,农主要来自农民,工主要来自工人,商则被毛主席取缔了,直至邓小平后来才又重新发展。文化大革命也是中国必不可少的一部分,虽然这是一段不愉快的历史,但还是很重要的。其结果就是当今中国社会女性占了半边天,不像我和我夫人第一次到中国时,只有一个女性,那就是毛泽东的夫人。还有就是年轻人到处都是。中国也没有放弃对教育的发展,中国共产党已经从一个工人阶级的政党变成了知识分子的政党。

与中国的缘分

柯银斌:从1973年起您已到过中国很多次,是否可以和我们的读者朋友分享一下您与中国交流的经验?

约翰·加尔通:我和中国人交流的时候,发现他们一会是儒家思维,一会是佛教思维,一会又是道家思维,一个人可以用多种思维进行交流,但中国人自己并未意识到,而且还将此视为理所当然。中国人习惯于从两方面看问题,比如洪水,可能带来肥料但也可能淹没土地。我写过一本关于文明的书籍,其中大部分都是关于中国的,今年5月13日发行,这本书很有趣。

柯银斌:您和您的夫人就你们自己的经历写了一本书,叫做《向中国人学习》,您认为这也是公共外交,是两个人的公共外交。为了人民,也是为了建立更好的联系化桥梁。请您向读者介绍一下该书的主要内容及写作过程。

约翰·加尔通:这本书是文化大革命结束的时候出版的,书的末尾还对中国未来可能发展的趋势做了一些预测,但这本书本身并不是关于外交关系的。因为当时中国还比较封闭。在乒乓外交中,并不是尼克松打开了中国的大门,而是中国用乒乓球打开了美国的大门。如今,中国人遍布全球,中国制造到处可见,中国人创意无限。同时,中国的经济发展主要是家族企业为基础。中国的外交政策以追求和谐为目标。这本书名为《向中国人学习》,里面也谈到了许多阴阳的东西,还包括一些我们到过的地方,发生过的趣事等。

我已写了140多本书,我的妻子给了我很多帮助,我从她身上学到了许多东西。同时我也很喜欢写作,很享受其中的乐趣。

约翰·加尔通(Johan Galtung):察哈尔学会国际咨询委员会委员,国际和平学泰斗,“超越:和平与发展研究中心(TRANSCEND)”、奥斯陆国际和平研究所(PRIO)、《和平研究杂志》(Journal of Peace Research)创始人。

柯银斌:本刊编辑部副主任,察哈尔学会秘书长兼高级研究员。