FAR 25部最新修正案分析

田 斌 胡 涛 张 超

(中航工业综合技术研究所,北京 100028)

FAR 25部最新修正案分析

田 斌 胡 涛 张 超

(中航工业综合技术研究所,北京 100028)

在对美国联邦航空条例FAR 25《运输类飞机适航标准》25-125号修正案之后颁布的最新修正案总体分析的基础上,重点分析了25-129号防/除冰相关修正案以及2013年以后颁布的25-137号和25-138号修正案,并对修正案中涉及的技术要求进行了研究。最后结合修正案分析结果给出国内规章修改建议及国内大型客机研制和审定的建议。

修正案;防/除冰;飞行机组;化学氧气发生器;CCAR 25

随着航空技术的不断进步,以及航空器使用要求和安全需要的不断提高,美国联邦航空条例(FAR)自颁布以来,不断进行更新。以FAR 25部《运输类飞机适航标准》为例,截止2014年7月30日,美国联邦航空局(FAA)针对该条例已经修订到25-138号修正案。联邦航空条例修正案(简称为修正案)是对联邦航空条例中的具体条款的适时补充和修正,以不断完善联邦航空条例。目前,中国民用航空规章CCAR 25《运输类飞机适航标准》(首次颁布时间为1985年12月31日)现行有效版本是CCAR 25R4,只相当于FAR 25部及其25-1~25-125号和25-128号修正案的同等要求水平,同时国内大型客机项目也在逐步开展,而FAA的适航工作处于世界领先水平,因此跟踪研究FAA最新政策和适航审定标准可有效地把握适航标准的总体发展趋势,保持与国外适航标准在安全水平上的一致,使国内运输类飞机适航标准与国际接轨。

本文将对FAR 25部最新颁布的修正案(截止2014年7月30日)25-126号~25-138号进行总体分析,并对重点修正案,包括25-129号防/除冰相关修正案以及2013年以后颁布的25-137号和25-138号修正案的相关技术要求进行分析。

1 最新修正案分析

1.1 修正案颁布背景及原因

FAA根据需要,会遵循严格的法律流程,不定时地发布修正案。首先,FAA适时地不定期的发布“建议的规章制定公告(NPRM)”,在该公告中说明将要修正的联邦航空条例内容,并面向社会公众进行公开讨论。讨论期间,相关领域的专业人员可以对条例的修订提出若干意见,FAA会根据这些意见不断完善修正案的制订。讨论期结束后,由FAA发布“最终规章(Final Rule)”。最终规章的主要内容包括修订的背景、讨论的内容以及最终结果等,其中最终结果即修正案的内容。为了更好的理解条例的修改背景,通常需要对修正案及其最终规章进行分析。

FAA对联邦航空条例的修订原因通常可以归纳为以下几方面:

1)航空技术的不断进步;

2)航空器使用要求的不断提升;

3)安全要求的不断提高;

4)与某些要求、概念和程序达成一致,如欧洲航空宇航局(EASA)航空规章等。

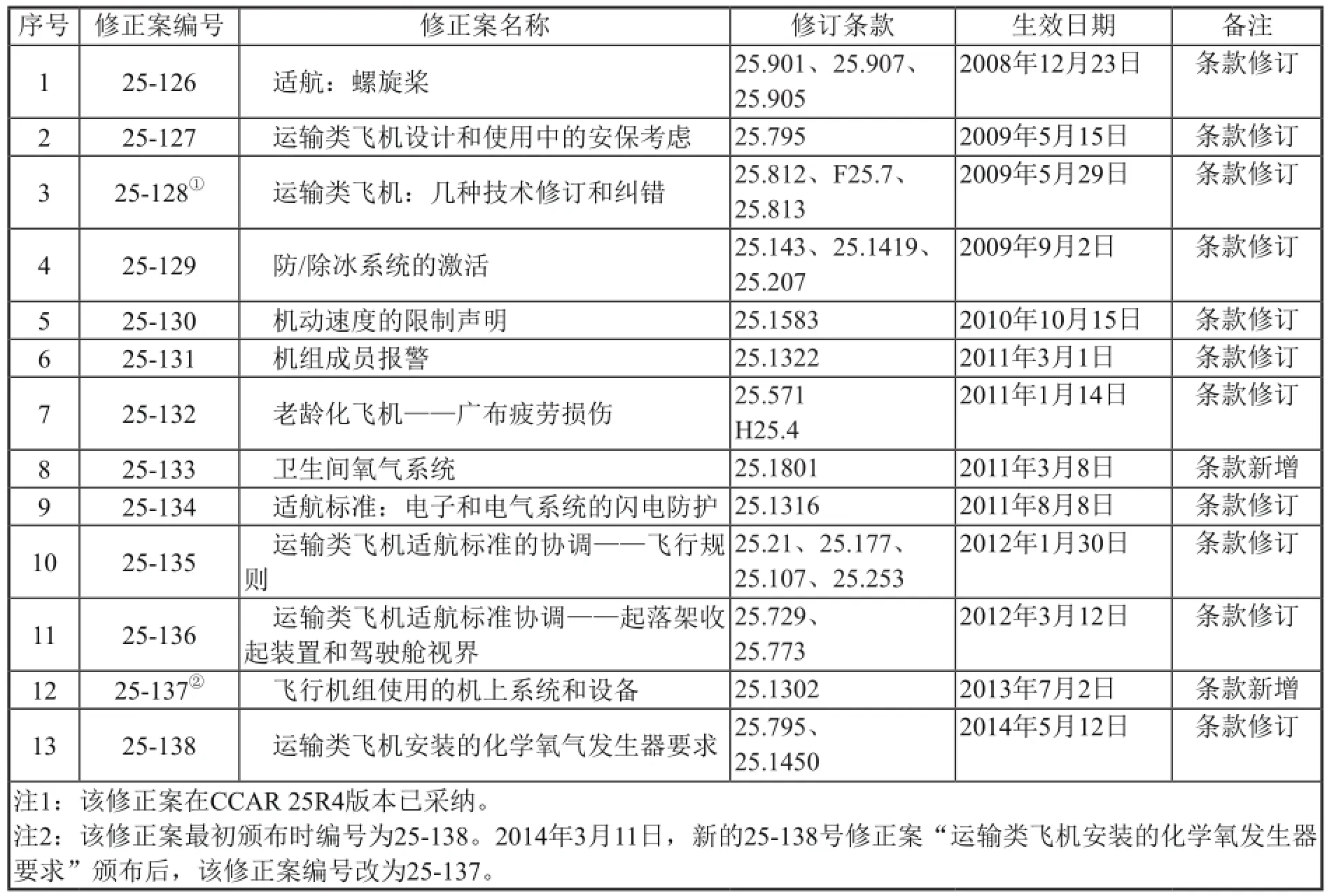

1.2 最新修正案基本内容分析

基于上述原因,FAR25部《运输类飞机适航标准》自颁布以来不断进行更新,其内容涉及总体、性能、结构、航电、燃油、飞控等专业的多个技术领域。截止目前,FAA已经颁布FAR 25部修正案共计138份,其中最新颁布的修正案(25-126号~25-138号)如表1。

表1 FAR最新颁布的修正案

2 重点修正案相关技术研究

从表1可以看出,最新颁布的修正案涉及专业较广,包括燃油箱设计、螺旋桨要求、安保、机动速度要求、广布疲劳损伤等方面。其中,25-129号修正案是关于防/除冰要求的修订,该问题一直是国内飞机设计的重点和难点,且25.1419新增内容较多,故本文对其进行重点分析。此外,对于2013年和2014年颁布的修正案25-137号和25-138号也进行重点分析。

2.1 25-129号修正案

FAA通过该修正案对结冰状态下飞行相关的适航标准进行了修订。规章要求结冰防护系统能够及时激活,这有助于帮助提高新飞机防结冰设计的安全性等级[1]。其中,25.1419“防冰”修改较大,新增(e)、(f)、(g)和(h)款。

2.1.1 25.1419(e)条款

25.1419(e)款规定了3种可接受的结冰探测方式:

(e)(1)款规定可使用基本式结冰探测系统来符合该条款要求。基本式结冰探测系统又可分为基本式手动结冰探测系统和基本式自动结冰探测系统。

(e)(2)款规定可采用咨询式结冰探测系统和视觉提示组合的方式来探测结冰。申请人应当证实,在FAR 25 部附录C 所定义的结冰条件下,参考面上结冰的时间与防护表面结冰的时间相同或比防护表面结冰的时间更早。在审定过程中,申请人应当验证机组观察视觉提示的能力,视觉提示应当在测定的自然结冰条件下进行验证。

(e)(3)款规定了使用温度和可见湿气探测结冰条件的方法。AC 25.1419-2指出,如果发动机和机体结冰保护系统都是根据可见湿气和温度来启动的,那么两个系统的启动应使用相同的温度[2]。

2.1.2 25.1419(f)条款

25.1419(f)款规定了(e)款适用的飞行阶段。当确定飞机可以在附录C的连续最大和间断最大结冰条件下安全运行时,为了证实结冰保护系统在特定的飞行阶段无需工作,应当考虑在这些结冰保护系统不工作的飞行阶段所形成的冰积聚,并对飞机在这种冰积聚下的安全飞行进行验证。

为了保证飞机的飞行性能,如果规定飞行员不得在此阶段启动结冰保护系统,那么就要在FAR 25部附录C定义的结冰条件下,对结冰保护系统不启动阶段飞机可能结的最临界冰型进行分析,并且使用飞行试验对这种冰型按照25.125以及其它适用的要求进行验证。

2.1.3 25.1419(g)条款

25.1419(g)款规定了结冰保护系统的工作方式。该条款的目的主要是为了减轻飞行机组的工作负担。对于自动循环的结冰保护系统,下列任何一种都能提供可接受的方法:

1)通过感受在探测器上的冰积聚来确定防护表面是否结冰的系统;

2)直接感受在防护表面上的结冰厚度并使结冰保护系统循环工作的系统。

对于通过定时器使结冰保护系统循环的系统,应当证实飞机能够在两次除冰循环中间间隔时间所形成的冰积聚下安全运行。对于在每次结冰保护系统必须启动时警告飞行机组的结冰探测系统,应当评估由此给飞行机组带来的工作负担。

2.1.4 25.1419(h)条款

25.1419(h)款规定了飞机飞行手册中防冰程序。如果结冰探测方式符合规章25.1419(e)(1)或(e)(2),飞机飞行手册中应当指出飞行中结冰探测系统和结冰保护系统的使用及限制、故障指示、适当的机组程序,以及关闭结冰保护系统的程序等。

如果结冰探测方式符合规章25.1419(e)(3),飞机飞行手册中应当确定明确的导致机体结冰的大气静温或总温和可见湿气条件,并且明确结冰保护系统必须工作的飞行阶段。同样需要指出结冰保护系统的使用及限制、故障指示、适当的机组程序,以及关闭结冰保护系统的程序等。由于安全隐患的问题,FAA授权某些厕所氧气系统可以是无效的,这造成与某些适航要求和运行标准相违背。但通过该联邦航空规章的规定,避免了上述问题。同时FAA已经进行了风险分析,对所使用的供氧系统的频率和性质进行了全面的评估,以评估厕所内暂时没有供氧带来的安全问题。为了支持风险评估,FAA对包括乘客使用氧气的早期研究进行了审查。在整个飞行过程中,厕所偶尔会被少数的乘客在特定时间占用,这就限制了对安全的潜在影响。然而,FAA正在积极通过设计解决的方法消除明确的厕所氧气系统安全问题,以便较快恢复厕所的氧气系统。通过该要求,FAA在联邦航空规章有效期内解决厕所氧气系统的安全问题。

2.2 25-137号修正案

该修正案生效于2013年7月2日,修订的主要目的是降低由于设计导致的飞行机组错误。该修正案在FAR 25部中新增条款25.1302,该条款有助于飞行机组在错误发生时检测和管理错误,同时该条款融合了目前CS 25.1302的要求,消除了FAA与EASA之间相关适航标准的差异[3]。

该条款适用于驾驶舱中飞行机组在正常座位位置处操作飞机时所使用的机上安装的系统和设备。申请人必须证明,所安装的系统和设备,无论单独的还是与其他系统或设备的组合,设计上都能满足,经使用培训合格的机组人员能安全执行系统和设备预定功能相关的所有任务。所安装的这些设备和系统必须满足以下要求:

(a)驾驶舱控制器件的安装必须允许完成那些要求设备安全执行预定功能的所有任务,同时必须给飞行机组提供完成规定任务所必需的信息。

(b)驾驶舱控制器件和飞行机组使用的信息必须满足以下条件:

(1)提供明确的、毫不含糊的方式,且具有适合于任务的分辨率和精准度;

(2)对于飞行机组方便可用,且与任务的紧迫性、频率和持续时间一致;

(3)如果安全运行要求警告,能够警告飞行机组关于其行为对飞机或系统的影响。

(c)所安装设备的操作相关活动必须:

(1)是可预测的和明确的;

(2)设计上能够使飞行机组以适于任务的方式干涉。

(d)在实际可行的范围内,所安装的设备必须包含针对飞行机组操纵设备所造成的、可合理预测的使用错误的管理方法。本款不适用于下列情形[4]:

(1)飞机人工控制相关的技能错误;

(2)由于决策、行动或恶意遗漏造成的错误;

(3)机组成员的鲁莽决定、行动,或忽视安全引起的遗漏;和

(4)暴力行为或受威胁造成的错误,包括受威胁进行的行为。

按照FAA的要求,申请人可以通过不同流程制定培训方案,同时寻求设计批准。考虑到这些不同的流程,申请人只需要记录新颖的、复杂的、高度集成的设计特点,以及有可能影响培训时间或飞行机组程序的任何新的、不同的设计。但是,应对设计要求与培训、许可、运行和程序相关要求之间的密切关系进行确认。对于每个系统、组件和特性,申请人都应该确认所适用的设计要求,这可以通过识别对机组能力产生不利影响的设计特性,或识别避免/管理飞行机组错误相关的设计特性来分步实现。更详细的符合性指南可参考AC 25.1302-1《飞行机组使用的机上系统和设备》。

2.3 25-138号修正案

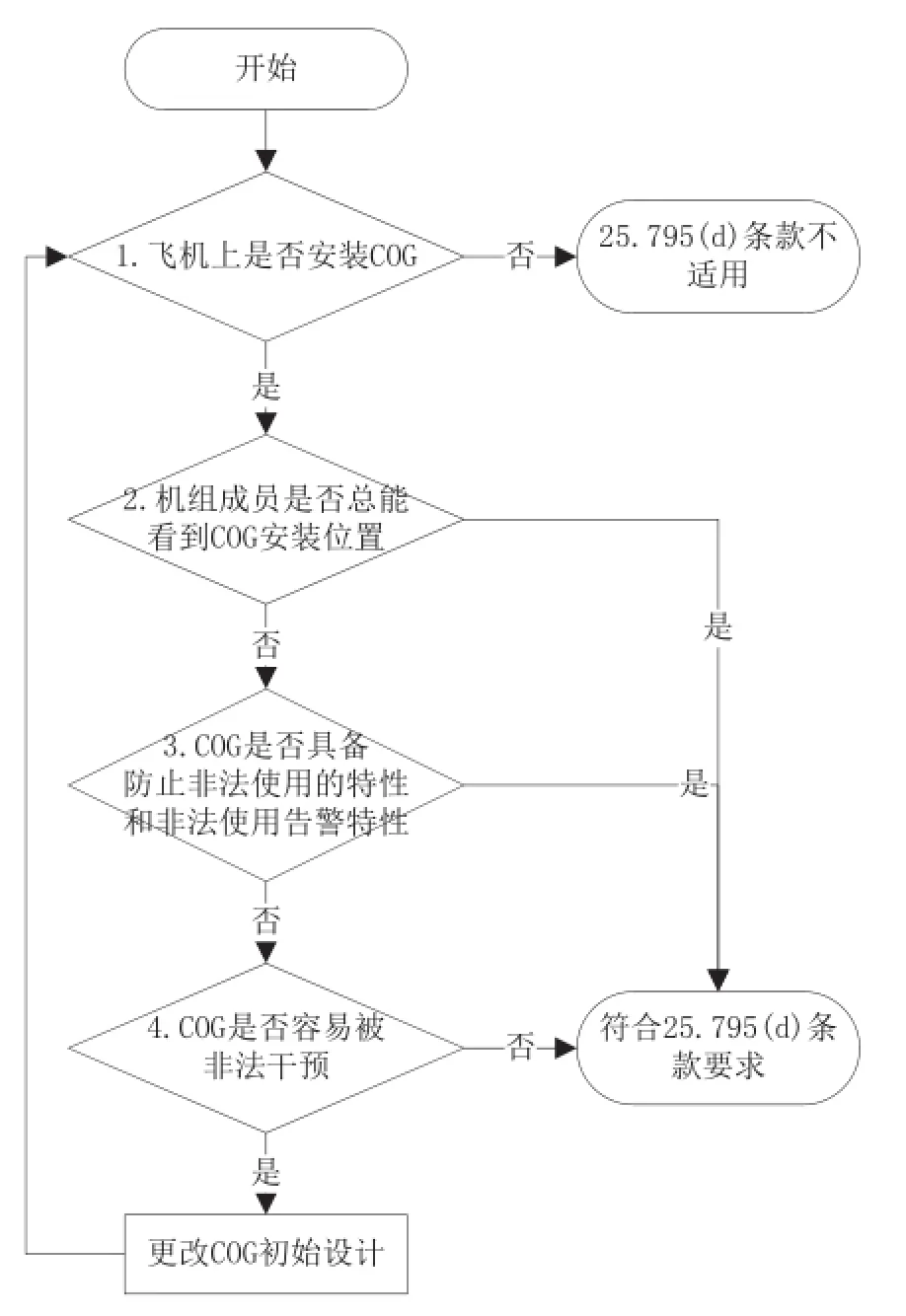

该修正案生效于2014年5月12日,修订了运输类飞机安装的化学氧气发生器(Chemical Oxygen Generator,COG)的型号合格审定要求。通过该修订,提高了未来运输类飞机设计的安全性水平,但不会直接影响现有机队的飞机,即该新增要求不是追溯性要求,只对新型号有效[5]。修订的内容主要包括:

1)修订25.795条款,增加全新(d)款内容,将原有(d)、(e)款后移成(e)、(f)款。(d)款要求每一个化学氧气发生器的设计和安装必须能够提供有效防止其被非法使用的措施,或在被非法使用或接近时能够及时被发现。

2)25.1450条款新增(b)(3)项,指出除了为满足109号特殊联邦航空规章(SFAR 109)而提供的发生器外,其他每个化学氧气发生器的安装必须满足25.795(d)的要求。

通过上述分析,可见变化主要围绕25.795(d)要求。对于申请人,应充分考虑化学氧气发生器安装评估准则,安装方面具有防止非法使用的特性、非法使用告警特性,同时应满足系统安全性考虑、危险等级划分、系统安装性能等方面要求。例如,化学氧气发生器安装评估流程如图1所示。

再如,对于可能通过单独的舱段(如厕所)非法接触的化学氧气发生器,必须提供某种告警装置,可以在化学氧气发生器被非法使用时及时告知机组,且采取干预和制止袭击的时间应少于实施袭击的时间,从而在可能被袭击前进行干预或制止。但是,这种告警装置不能是被动告警设计[6],例如化学氧气发生器的密封设计,因为这种设计对于防袭击告警是没有作用的。

AC 25.795-9《化学氧气发生器安保要求》为航空器研制和运营中航空器上安装的化学氧气发生器安保要求符合性结论提供了符合性验证方法的指导,可供申请人参考。

图1 化学氧气发生器安装评估流程

3 结论及建议

本文首先对FAA最新颁布的修正案整体情况进行了分析,然后针对防/除冰、飞行机组使用的系统和设备、化学氧气发生器等与安全性比较密切的重点修正案进行了相关技术研究。

目前,国内运输类飞机适航规章是中国民用航空规章第25部(CCAR 25)《运输类飞机适航标准》,现行有效版本是CCAR 25R4,相当于FAR 25部及其25-1~25-125号和25-128号修正案的同等要求水平。为了保持与FAA适航标准的一致性,及时参考吸收FAA修正案内容,基于国内研制现状,改进适航规章是十分必要的。特别对于最新修订或新增的条款更应引起目前国内大型客机研制者的关注,应适时采用先进设计理念、技术、材料等,缩短与国外适航要求的差距,为未来国际化市场开拓奠定基础。本文仅对个别重点修正案进行了技术分析,但由于航空技术和航空条例是不断发展完善的,只有及时跟踪国外适航审定、设计技术以及产品特性的总体发展趋势,才能缩短国内和国际适航审定之间的差距,真正提高和促进国内航空研制水平。

[1] Federal Aviation Administration. Amendment No.25-129 Activation of Ice Protection [S].

[2] Federal Aviation Administration. AC25.1419-2 Compliance with the Ice Protection Requirements of 25.1419(e), (f), (g), and (h) [S].

[3] Federal Aviation Administration. Amendment No.25-137 Installed Systems and Equipment for Use by the Flight Crew [S].

[4] Federal Aviation Administration. AC 25.1302-1 Installed Systems and Equipment for Use by the Flight Crew [S].

[5] Federal Aviation Administration. Amendment No.25-138 Requirements for Chemical Oxygen Generators Installed on Transport Category Airplanes [S].

[6] Federal Aviation Administration. AC 25.795-9 Chemical Oxygen Generator Security Standards [S].

(编辑:劳边)

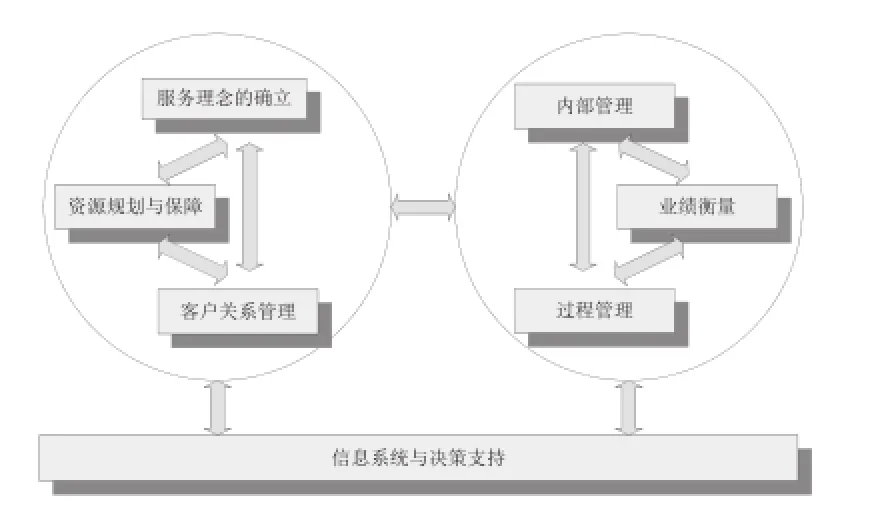

图3 服务能力7要素之间的关系

综合以上对7要素的逐一详细分析可以发现,服务能力提升的7要素之间是相互影响、相互制约、相辅相成的。只有系统地从这7个方面着手规划,逐步开展相关的管理实践,才有可能实现服务能力等级的提升,建立起高效的服务体系。

5 结束语

对于关系着国家安危的军工产品这一特殊市场,其服务质量不仅决定着军工企业的命运,还决定着我军装备现代化的进程。所以,近几年来,各军工企业在保证完成科研、生产任务的同时,非常重视售后服务工作。特别对于已交付的装备,要发挥出确定的战术、技术性能,促进部队战斗力的形成,离不开一套科学、高效的服务保障机制。本文采用成熟度模型的方法,把售后服务划分成为被动响应、主动行动、有序组织、量化管理、优化拓展等5个等级,探索建立了每个等级对应的关键过程域、7个重要要素和实现途径,指导帮助企业找出制约服务管理质量、服务水平提高的关键因素,并由企业根据自身所处的行业特征和内外部资源的利用状况,有目的自发地采取针对性地改进措施,提高企业技术服务能力。

(编辑:劳边)

V228.1

C

1003–6660(2014)05–0041–05

10.13237/j.cnki.asq.2014.05.012

[收修订稿日期] 2014-05-25