刘香成的影像中国

上世纪70年代后期开始,随着政治局势和改革方向日渐明朗,中国一方面开始起步成为全球最庞大与诱人的新兴市场;另一方面,“革命”、“阶级斗争”、“政治挂帅”这类昔日的政治符号逐渐从日常生活中褪去。物质依然匮乏,标语仍在,街头仍然涌动着以灰蓝色为主、样式一致的服装,多数人的表情依然有些淡漠。但在这些表象之下,个性化的情感和生活方式已经含苞待放,这个国家正在走出阴影。

而对于世界来说,中国还是一个密不透风的神秘大国。相当长一段时间内,外部对于中国的观察与描述是如此之少。直到19 79年正式接纳西方新闻社派驻记者,中国令人惊叹的转型与变革才开始被传递出去。

美籍华人摄影师刘香成正是作为美国《时代周刊》和美联社的首个记者站成员来到中国的。1976年听闻毛泽东逝世后,刘香成结束欧洲游历来到中国广州,1979年因《时代周刊》驻华摄影师身份被获准通行全国。他好奇地打量着熟悉又陌生的这块故土,多元的文化背景和年轻记者特有的敏感让他对于社会中各种微妙变化有着深刻洞察,他当时的拍摄目标很明确:毛以后的中国。

在他的镜头里,系着红领巾的小学生高举拳头批斗“四人帮”;音乐学院师生们在巨幅宣传标语前排演久违的肖邦曲目;公园角落出现了相拥而坐甚至接吻的男女情侣;法国服装设计师皮尔卡丹帮展示服装的小伙子轻轻抚平衣领;身穿军大衣的年轻人在逛完故宫后第一次品尝可口可乐。几年间,这些从生活日常点滴反映中国政经剧变的图片传遍世界,西方媒体发布的有关中国的新闻图片超过一半出自他手。

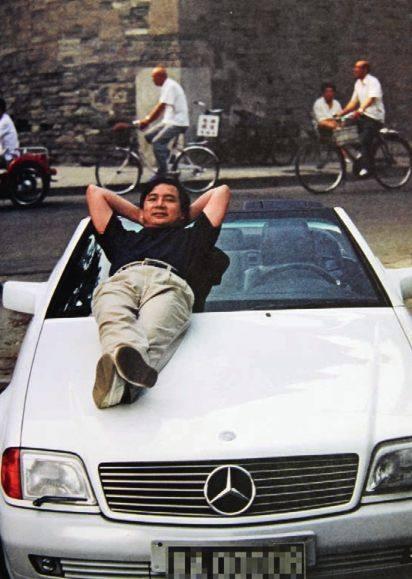

毛泽东的形象经常以各种方式出现在他镜头中。一幅画像,几枚纪念章,巨大的雕像,或是相关标语。多年以来,刘香成摄影作品最为人们所称道的正是这样一种特质:政治元素是怎样深刻锲入了中国人琐碎而庸常的个人生活,个人主义又怎样在30多年的改革开放中一点点替代集体主义。

1983年,刘香成摄影集《China after Mao(毛以后的中国):1976-1983》由英国企鹅出版集团出版,汇集1976年以来他在华期间所拍的近百张照片。2013年7月底,为纪念影集出版30年,刘香成主题摄影展《中国梦 三十年》在上海开幕,展览中有2/3图片选自《China after Mao:1976-1983》。30年后再看这些图片,会发现它们不仅代表着刘香成职业生涯的第一个高峰,也展现出更为广泛和深刻的历史意义,正如前《纽约时报》逐京社长福克斯·巴特菲尔德(Fox Butterfield)所评价:“刘香成的每一张照片都陈述着一个客观事实,透露了更多有关中国的真相。他所拍摄的中国,是视角敏锐、饱含深情且反映现实的国家肖像。”

19 9 1年底,在任美联社驻莫斯科摄影记者期间,因为独家拍摄到戈尔巴乔夫宣布苏联解体时的最后一幕,他与同事于次年获得普利策现场新闻图片报道奖。上世纪9 0年代中期,刘香成选择定居北京。近几年,他用心编出3本摄影集:《中国,一个国家的肖像》,《上海:1842—2010,一座伟大城市的肖像》,以及《19 11:从鸦片战争到军阀混战的百年影像史》。不论拍摄照片还是编辑画册,刘香成都希望“看中国不能停下来”。

妮均辰:《中国梦 三十年》展览的主题是“从集体主义到个人主义”,这是你这30年来所感受到的中国最大的变化?

刘香成:是的。因为改革开放和社会转型,中国在30多年间的很多社会现象与生活方式都发生了很大变化。比如以前的娱乐生活都是集体单位组织,春游或者舞会,街头经常能见到学生义务打扫卫生,工人在工厂每周有政治学习,个人意识都服务于一个社会单位。这些现象在今天已经很少了。从人的脸部和肢体语言、服饰都能看出时代性,我是用图片来观察这些社会变化。

妮均辰:你常说自己属于传统新闻摄影记者,这个“传统”指什么?

刘香成:“传统”的意思是,报社会给你很多时间,以及履行差事的自由。为了预备1979年1月中美建交,时代集团在中国设立分社。那时,《时代周刊》和美联社都是选择资深人士前往海外工作,报社对记者没有要求,要依赖记者去判断什么事情有意思、值得报道。那种工作环境应该是最后一代了。

现在,因为纸媒受到网站冲击,商业模型被打破,每个主要媒体的收入和发行量都在下降,主要媒体驻外记者越来越少。网络媒体时代,新闻更新速度很快,但缺少深入的原真报道,经常是各种信息传来传去,媒体运作的过程已经改变。如果没有时间和休闲,没有看书与思考的空间,其实很难观察一个社会和其中的人们。早些年我在中国的时机很好,有五年时间去看中国。毛泽东去世之后,中国开始改革开放,中国人有了紧迫感,中国震撼了世界。那么中国的独特性在哪里?社会、政治的独特性在哪里?我希望用作品反映社会的细节,从而呈现中国走过来的过程。不能把摄影摆在一个很窄的框框里去理解。能引起观者情感和思想共鸣的作品才是真正耐看的。

妮均辰:在提到你和布列松时,中国画家陈丹青曾感慨为什么百年来都是“域外人”拍出了真实而准确的中国影像。你怎么看“域外人”这个概念?

刘香成:不少国际著名摄影师拍摄过中国。但我的作品和他们不一样,比如马克吕布或者布列松的作品。他们带着法国人的精英心态和文化情怀看世界,有法国人的观点在里面,而我的作品离中国人更近一些。中国人面对我的镜头和看着老外还是有所区别。很多艺术家都曾经在国外留学,不能因此就说他们的作品是“域外人”创作的。我身上流淌着中国的血脉,我对于中国的了解、观察和认识,与中国香港、中国台湾的人都不一样。英国艺术评论家Karen对我的评价比较准确:“他不是来自‘域外的人,他从感情上总有一个中国梦。”

妮均辰:中国文化对于中国早期摄影家的影响很大。比如陈复礼那一代摄影师,作品更多呈现的是人与自然间的美学属性。你小时候学过中国传统绘画,但最初的作品更多是在表现“人与人”之间的美学属性。这种“西方思索”是从哪里来的?

刘香成:中国的传统文化是尽量淡化个人。在很多绘画作品中,自然很大,人很微小。从做事方式来说,中国人以守为攻,西方则以攻为守,强调个人能做什么。西方宗教里面突出个人和上帝的关系。西方喜欢讲细节,中国喜欢讲宏观。

一个人的价值观是受到综合性影响的。我以摄影的形式表达着我对中国、对中国人的看法,这种看法与西方摄影师和国内摄影师视角都不相同。如果不是早年在福州生活过(从2岁到9岁),如果不是在性格形成时期有西方生活的经验,我绝对不会看到新中国这些细微的差别。早年在中国的生活使我了解了制度的必然性,而同时,我在美国和欧洲的生活经历又让我接受了西方人文主义精神的影响。

妮均辰:你最早的作品是纽约街头的普通人,那是“西方教育第一次得以体现的时候,即对弱者的关注。作为一名记者、一名摄影师,需要将灯光投向那些不幸的人”。为什么在上世纪90年代以后,你的镜头里出现了很多明星名人?

刘香成:上世纪9 0年代以后,我也不光拍摄了名人。我听说贵州六盘水是中国最贫困的地方之一,也去那里拍过很多图片。人们经常只看到我作品中的名人,因为个人时代里,明星名人更引人注意。我还是一直关注不同身份的人在做什么事情。

妮均辰:近些年的很多时候,你已经放下了相机,但没有停止工作,而是进行了一些影像史料汇集工作。你认为中国在保存完整的影像史料系统方面,可以做哪些工作?

刘香成:目前国内在一些重要历史影像资料的保存和整理方面做得远远不够。2010年给上海做画册时,官方提供给我的大部分画册资料里,没有一个上海人,都是高楼大厦和建设成就。没有人的城市怎么看?在编辑《1911:从鸦片战争到军阀混战的百年影像史》时,国内几个权威档案室提供的图片都是翻拍别人的,质量很差。我后来在当年卖鸦片的英国捷成洋行(Jebsen)找到了签署南京条约的图片。我们总说中国历经百年耻辱和沧桑,百年是如何过来的,生活细节是怎样的,这些资料都没有,这不是尊重历史的严肃态度。

国内在这些方面已经逐渐有所改善,但需要做的事情还很多。