他国模式直接移植到中国都是很难的

杨天

姜义华,教育部社会科学委员会委员、复旦大学资深特聘教授。1939年生于江苏扬州。现任教育部人文社会科学重点研究基地——复旦大学中外现代化进程研究中心主任。曾任上海历史学会会长、中国史学会理事等职。

1995年9月应邀在日内瓦第35届国际论坛上就中国正在进行的和平革命作主题报告,是该论坛成立50年来邀请的第二位中国学者。

长期从事中国文化史、中国近现代思想史、史学理论及近代中外关系史研究。在“传统小农社会及其近代变迁”、“近代中国思想与文化转型”、“中国现代化和现代性”、“对历史认识论的研究”等多个领域都有突破性创新研究成果。代表论著有《百年蹒跚——小农中国的现代觉醒》、《理性缺位的启蒙》、《现代性:中国重撰》、《章炳麟评传》、《天下为公—孙中山思想家剪影》、《中华文明的根柢》等。

中华民族复兴是历史的偶然,还是历史的必然?中国究竟基于什么样的文明根柢,经由怎样艰难的探索和艰苦的奋斗历程,方才走到今天?中国凭借这一文明根柢,将迎来一个什么样的明天?

从事历史研究半个多世纪,姜义华感到有必要在历史的深处探寻这些问题的答案。

在近作《中华文明的根柢—民族复兴的核心价值》一书中,姜义华对中国崛起背后的文明根柢进行了详尽的分析。他说,“中国、中华民族、中华文明,作为世界上屈指可数而且一直绵延不断的巨型国家、巨型民族、巨型文明,从来就有着自己独特的坚守,有着自己难以摧毁的根柢,因此总能一次次在极其严重的威胁和极为强烈的冲突中重新崛起。”

他认为,寻求民族传统与精神的现代价值和意义是实现民族复兴的根本所在。近百年来中华民族的复兴,正是借助这些根柢,并充分依靠形成这一根柢的核心价值,在完全改变了的现实环境中,积极吸收世界物质生产和精神生产的各种优秀成果,对自身进行有效的变革而一步步实现的。

“这一认识,说实在话,连我自己也非常吃惊。因为它同自己往昔所崇信的同传统彻底决裂这一基本观点完全不同,甚至截然相反。然而,只要认真梳理一下相关的主要历史事实,就不能不承认,这是一个不容否定的历史真理。”姜义华在书中这样写道。

2013年岁末,《瞭望东方周刊》记者就中华民族的核心价值以及现代转型等问题,在复旦大学对姜义华进行了专访。满头白发却精神矍铄的姜义华,言谈间不失历史学者的严谨与缜密。从中国近百年来的道路探索,谈到西方学者对今日中国变化的关注;从汤因比的文明研究,谈到中华文明的独特性;从中华文明的三个根柢,谈到其背后所体现的中华民族的四大核心价值;从中华文明的现代转型,谈到农民在其中所起的作用……话锋纵横古今,落脚点却总在当下。

在姜义华看来,讲制度自信、道路自信、理论自信,“都要建立在对自己的历史包括世界历史有真正了解的基础之上。”

采访全文约一万八千字,拟分三次刊发,本期为第一部分。

走一条符合中国历史和现状的道路

《瞭望东方周刊》:对于近两年热议的中国道路、中国经验、中国模式,你的看法是什么?

姜义华:其实这100多年来,中国一直都在探索要实现振兴中华究竟应该走一条什么样的道路。

我们前面主要想学习西方,但是很早就发现,西方本身就不是一个固定的模式。我们曾经想学习俄国的彼得大帝改革,也想学日本明治维新,还想学英国的君主立宪模式,后来又想学习法国、德国,经过一场大革命建立共和制度的模式,最后还想学苏联,特别是列宁、斯大林时代的社会主义模式。这些模式我们都探索过,但是每一次学习他们的时候,我们都发现把这些模式直接移植到中国都是很难的。

于是人们开始探索在中国的土壤上,怎么寻找到适合中国自己的一条发展道路。这种探索从孙中山就开始了,后来中国共产党建立后,以毛泽东为代表,大家都想努力寻找自己的发展道路。但是当时我们对苏联模式本身的认识还有很多问题。例如我们一直把《联共(布)党史简明教程》所总结的经验和概括的社会主义模式当成马克思主义最重要的经典,当成马克思主义百科全书。所以我们的自我修补基本上还是在局部范围内,没从根本上检讨。直到经历了阶级斗争扩大化,直到文化大革命后,才对苏联模式有了比较深切的反思。

我们开始了自己的改革开放,但还是摸着石头过河,从局部一步步开始做。比如当时搞了特区试点,沿海地区的开放—开始都在很小范围内进行。我们打破计划经济,最初公有制为主体,民营企业做补充……一点点试验,最后发现把公有制绝对化完全脱离了实际,尤其脱离了中国农村的实际,脱离了中国各地发展不平衡的实际。我们逐步认识到,除了国有经济之外,民营经济实际上也是经济发展的重要组成部分,是强大的动力。市场也从当时的“补充作用”,到后来变成“一部分”,再到现在在资源配置中“起决定性作用”,这个转变就是一个不断探索的过程。

要真正实现中华民族的伟大复兴,使老百姓生活普遍提高,能够达到马克思当年讲的,江泽民在2001年建党80周年会上又重申的“每个人自由全面发展”这样一个目标,都需要中国从自己的实际出发,走一条符合中国历史和现状的道路。从这个意义上来说,我们探索中国道路实际上已经有了100多年的历史。

至于中国模式、中国经验,现在讲可能还太早了一些,因为我们现在还在不断探索中间,但一个基本点是,我们一定要从中国实际出发,广泛地吸收全人类物质生产、精神生产、制度生产的各种优秀成果,在这个基础上,寻找到真正符合中国实际的一条发展道路,这个表述可能更为准确一些。不用太早讲我们已经有了一个确定的模式。包括今天我们说顶层设计,这本身就还是一个设计阶段,实践过程中怎么去做,还要相当长的一段历史时期的不断探索、不断反思、不断实践。

我比较赞成讲中国道路,走中国自己的发展道路。

《瞭望东方周刊》:英国著名历史学家阿诺尔德·汤因比与日本宗教和文化界著名人士、社会活动家池田大作,在关于人类社会和当代世界问题的谈话—《展望21世纪—汤因比与池田大作对话录》中,曾断言“今后西方也似乎不能完成全世界的政治统一,将来统一世界的大概不是西欧国家,也不是西欧化的国家,而是中国”,福山近几年也开始反思自己提出的“历史终结论”,并对中国模式高度重视。对于这些学者的观点,你怎么看?endprint

姜义华:他们对于中国的看法的确有很大的转变。因为中国这几十年,尤其是最近35年来发展迅速。世界上其他国家走过这个发展阶段,都经过一个世纪甚至几个世纪的时间。而中国在这么短的时间内,却从人均几百美元发展到现在人均5000美元甚至更多。全世界只要是不带偏见的人都要关心这样的变化。

1949年,毛泽东说中国90%的经济生活还停留在古代,到1978年改革开放初期,可能还有70%~80%停留在古代,我们的经济生活和古代差不多。而到今天,改革开放30多年之后,中国的经济生活已经有70%~80%走出了古代。这个变化在全世界不得不引起人们的关注。变化的幅度之大、速度之快、深度之深都超出了人们的想象。正因为这样大的变化,所以福山他们都要重新思考中国的问题。

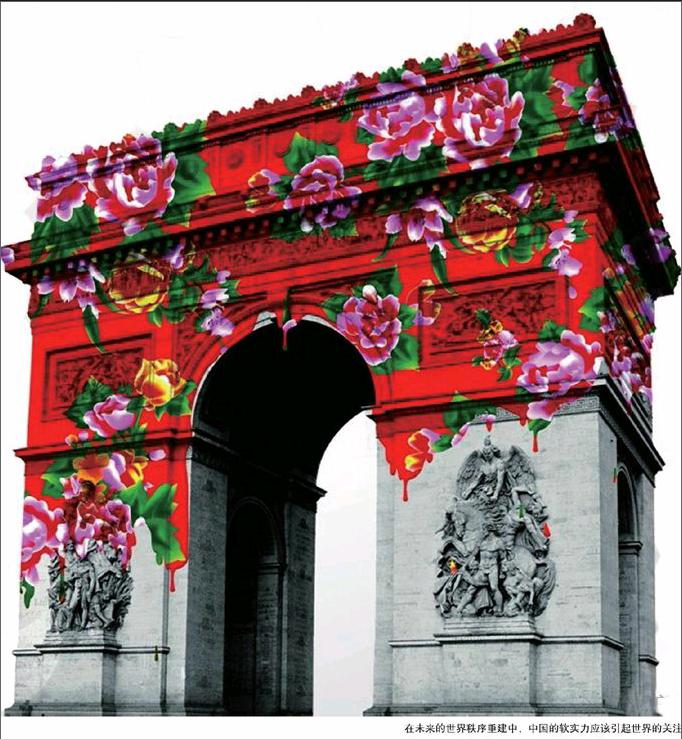

但21世纪是否就像汤因比说的就是中国的世纪?这可能只是他很高的期望。他认为在未来的世界秩序的重建中,中国应该有更大的发言权,应当发挥更大的影响,中国的软实力应该引起世界的关注。

但是我觉得,21世纪肯定不会只是中国的世纪,中国也不会像19世纪、20世纪的英、美霸权一样直接主宰和影响世界秩序。我想未来还是一个多元文明共存的世界。想让谁代替谁,谁一统天下,都不太可能。未来的秩序还是在各种文明的互动中形成的。这其中既包括亨廷顿讲的影响最大的三种文明—西方现代文明、伊斯兰文明和中华文明,也包括我们不能忽视的俄罗斯文明、印度文明、日本文明,还有现在正在崛起中的非洲文明和拉丁美洲文明等。

自信建立在对历史了解的基础之上

《瞭望东方周刊》:亨廷顿教授去世前曾写过一本名为《我们是谁?》的书,认为美国发展到今天,成为世界上的超级大国,却出现了精神危机,不知道美国人是谁了—民族特性模糊了。您刚才也提到,中国这几十年的发展十分迅速。在这样急剧的社会转型中,中国人精神层面是否也存在缺失呢?

姜义华:谈西方的没落很早,是从斯宾格勒开始,后来汤因比在其基础上进一步研究世界的文明。而亨廷顿所提出的上述问题主要是针对美国而言的。20世纪美国影响力上升,特别是后半期,尽管曾经有苏联和它相抗衡,但是它在世界上的支配性地位是不容否认的。当苏联瓦解的时候,美国曾经不可一世。但很快,他们就发现国家内部的危机其实还是很深的。

其实西方现代文明的危机早就已经凸显。后现代主义思潮崛起后,对西方现代文明内在的矛盾和危机的感觉相当敏锐,发现了很多深刻的问题。比如他们表面上讲自由平等博爱,讲天赋人权,实际生活中因为其工业化、市场化、城市化、信息化都带来大量的问题。

市场化把人和人的关系完全变成货币交换的契约关系、利益关系,就像亚当·斯密说的,人都变成了经济人。工业化则一方面使物质生产丰富起来,另一方面带来的后果是人们对物质的追求压倒了精神上的追求。城市化带来了人口、人才、资金、信息等各方面的集中,有很大的好处,但是它又破坏了人和人之间的亲情的、自然的、感情的联系。所以现在城市人口虽然密集,但是人和人之间是很疏离的。信息化发展使得人们在世界范围内信息联系变得非常密切。但是它也带来一些负面效应,比如现在垃圾信息泛滥,网络诈骗等也随之而来。

世界化也是如此,马克思早就说过,人的解放和他与世界的联系程度是联系在一起的。我们今天与世界的联系程度与过去是不可同日而语的。每个人都与世界紧密联系,但是这些变化让人们会不知不觉完全丧失自我,为它所左右。所以要保持自己的本来,保持自己的主体性。一个人如此,一个国家、一个民族、一个文明也是一样。

所以,今天现代化发展的所有层面都有两面性,整个世界就是在这样的矛盾中发展的。

《瞭望东方周刊》:你刚才谈到的这些问题,今天中国也同样在面对。

姜义华:对。今天中国也经历了这样现代化的发展,我们的市场化、工业化、城市化、信息化、世界化等等都在快速发展。这当然对我们传统的文明、传统的价值观都带来非常大的冲击。

在这个情况下,要适应今天整个市场化的发展,我们怎样继续保持自我,保持自己民族、国家、文明的主体性,建立起一套能够应对现代各种异化问题的新东西?我们现在还没有来得及解决这样一个历史性课题。因为这些年来,我们更多是忙于经济本身的发展,以经济建设为中心,还没有把它转到以人的全面发展为中心上来。

所以,在相当一段以经济建设为中心的时间内,更多思考的还是市场化、工业化、城镇化等的正面意义,对它们负面的东西还没有来得及深入研究、审视和反思。还没有能利用我们自己传统的资源和世界上的新资源,去建立起一套能应对这样一个新的历史性挑战的价值系统、意识形态。这可能还需要相当长的一段时间。

《瞭望东方周刊》:所以你致力于中华文明根柢和中华民族核心价值的发掘,是想做一些这方面的工作?

姜义华:对。这其实有两方面的考虑,一方面是为了应对今天的挑战,另一方面也希望搞清楚中国道路、中国的发展内在动力是什么,真正的根基是什么。因为中国道路,中国自己的话语体系究竟怎么形成,可能还是要从根本上、从中国整个历史的发展中间去寻找。所以我们讲制度自信、道路自信、理论自信,都要建立在对自己的历史包括世界历史有真正了解的基础之上。

中华文明是巨型的复合型文明

《瞭望东方周刊》:在对待中国历史和传统文化的问题上,一直存在全盘否定的历史虚无主义与全盘肯定的文化复古主义两种倾向,这个问题你怎么看?

姜义华:马克思有一个基本的观点,人类今天的发展,是全部历史发展的一个必然结果。今天的人作为历史创造的主体,和今天我们进行历史创造活动的所有客观条件,都不是随心所欲的,都是历史形成的。马克思说过,人们创造历史,不可能超越历史给我们提供的这个限度。所以我们真正要了解今天的主体“人”,要了解进行历史创造的所有客观条件,都必须对自己的历史有真正完整的、系统的、真实的了解。所以,马克思说我们只知道一门科学,就是历史科学。endprint

但是我们过去对这个重视不够。我们对于历史在很长一段时间内,缺乏从其本身出发的重新反思和审视。我们从19世纪末、20世纪初开始重新审视自己的历史,但当时主要是在西方的冲击之下。当时影响最大的是日本人编的一批中国历史教科书,还有一些传教士对中国历史所做的解释。那些解释比起我们传统的二十四史对中国历史的解释更简明扼要、也更观点鲜明,所以,我们有一段时间把二十四史都看作是帝王将相的家谱,按照西方的社会发展模式来解释中国历史。

俄国十月革命成功后,我们更多接受的是苏联的列宁、斯大林主义对中国历史的解释。当时还到莫斯科中山大学等地去学习他们编写的中国革命史,这成为我们当时新历史观最标准的样本。我们按照“五阶段论”来解释中国历史,没有资本主义,就搞了个半殖民地半封建社会,后来又搞出了东方专制主义、封建专制主义。但是我们发现这样很多东西还是很难解释得通。

今天真的要弄清中国道路、中国国情,弄清中国历史是怎么发展的,历史究竟给我们今天提供了什么样的主客观条件,怎样制约着我们未来的发展,就需要真正从自己的实际出发,对中国历史做出重新的梳理,建立起符合中国实际的一套史学体系,这样才能建立我们自己的话语权。

《瞭望东方周刊》:你提出,应该从中国的历史来认清中国的现状,而文明这个概念比国家、民族的概念更容易接触到问题的本质,这是为什么?

姜义华:我80年代中期到日本去,读到了日译本汤因比《历史研究》的全文,这本书给了我很大的震动。汤因比认为,以国家或民族为单位,很难讲清楚历史,因为国家的变动太大,民族太多,前后变迁也特别大。所以他提出以文明为单位,因为在相类似的许多国家、地区、民族,他们是共处在一个文明中,以文明为单位可能更容易把握整个世界历史发展的基本趋势。所以,他最初谈了21个文明,后来逐步增补到30个左右。他把文明分为第一代的原生态文明,第二代的次生文明,还有围绕这些大文明周边的文明和一些停滞的文明。

他强调这些文明有历时性,也有同时性。因为从文明的角度讲,整个人类文明的历史也不过几千年,而在人类发展几百万年的历史中,几千年只不过是短短一瞬。所以这些不同的文明有同时性,基本是等价的。这样就给我们一个比较广阔的视野重新审视整个世界历史的发展。以文明为单位可以让我们超越单一国家、单一民族、单一时段,从整体上来把握世界历史和人类发展中核心的东西。不说是规律,至少可以知道一些基本的趋势、共同的特点以及各种文明发展的个性。我觉得汤因比的这种方法,可以帮助我们从另外一个视角来观察整个人类社会的发展,未尝不可以做一个尝试。

在这所有文明中间,中华文明是第一代原生态文明,而其他的第一代文明如苏美尔文明、埃及文明、玛雅文明等都已经消亡了,甚至后来崛起的第二代文明很多也已经消亡了。而我们的文字从甲骨文到今天的统一文字是一脉相承下来的,以文字为载体的整个中华文明也一直延续至今。汤因比在分析世界文明的架构时,谈到统一国家、统一宗教,包括应对内、外部无产者的挑战等等,用这些问题来分析中华文明,你会看到,在所有这些问题上,中华文明都表现出自己的特点。而正是这些特点使得中华文明摆脱了像许多文明一样覆灭的命运,一直延续到今天,还具有强大的再生力和凝聚力。

我觉得要了解中国的国情,了解中国的历史,深刻认识中国,深刻认识中华民族,从文明的角度来思考,可以帮助我们跳出曾经迷信过的千篇一律的发展模式的桎梏。

《瞭望东方周刊》:你将中华文明定义为一种应对环境的挑战而形成的复合型文明,能否具体解释一下?

姜义华:因为我们有一段时间将中华文明等同于儒家,等同于汉族,我认为这都不准确。

我当年评亨廷顿“文明冲突论”的时候就说过,把中华文明概括为儒教文明,这个把握是不准确的。中华文明不仅仅是儒教、儒学的文明。中国没有西方式的宗教,中国对很多宗教都可以包容,比如佛教、伊斯兰教、基督教、天主教、犹太教到中国来,都可以被接纳。在世界上很多地方,最华丽、最庄严的建筑都是教堂,但是在中国,这些教堂虽然都可以存在,但却不是占支配地位的。

在中国过去占支配地位的儒家、道家等都讲人的现世生活,没有寄希望于高高在上的上帝和死后的彼岸世界。孔夫子讲“不语怪力乱神”,这是我们和西方很大的差别。我们是讲人本身,讲的是人怎样成为一个更有意义的人,怎样成为君子,怎样成为圣贤。这正是中国文化的一个基本特点—中国是把道德教化放在文明发展的最核心的地位。所以,不能单纯只讲儒教或儒学就是中华文明。

中华民族不像其他民族那样有那么多的宗教战争,儒家有不同的派别,后来的孟子和荀子也是不同的派别,到了宋明理学,变化更大,但是它没有像西方那样有那么长时间的宗教战争。在西方文明和伊斯兰文明中,宗教生活是他们最重要的生活之一,宗教正是他们文明的支撑。但是在中国不同,中国最重要的是道德教化,是人怎么做人。

《瞭望东方周刊》:为什么会产生这样的差别?

姜义华:这是文明从一开始就产生的差异,西方更多地把希望放在彼岸世界。比如基督教有原罪思想,讲人生来就是有罪的,而中华文明从一开始就强调人对家庭、对国家、对天下要负起责任。所以我说中国是崇尚责任伦理,这是构成中华文明的一个重要特点。

第二点,不能说中华文明就是汉族文明。第一,汉族本身就说不清,从血统上来说,它绝不是一个单纯族源的民族。中国的南方人和北方人在体形、体质等方面差异都很大,就因为北方是蒙古族系统,南方是马来系统的,还有其他系统。汉族本身就是在历史演进过程中,由很多族群逐步融合而形成的。另外,整个中华民族的形成,不仅仅是汉族的功劳,北方游牧民族,西南的农牧山林地区也长期参与着整个中华文明的构建。其实,正是我们的农耕文明和其他文明长时间的互相博弈、互相交融,形成共同秩序,最终才形成了中华文明。

所以,我认为,不能把中华文明简单看作一个儒教文明或单一的汉族文明。我强调的是中华文明的复合性。在我看来,中华文明是个巨型的文明,中华民族是个巨型的民族,中国是个巨型的国家。要把整个中华文明、中华民族作为一个整体来看,才能真正了解我们的国情,了解我们的文明。endprint