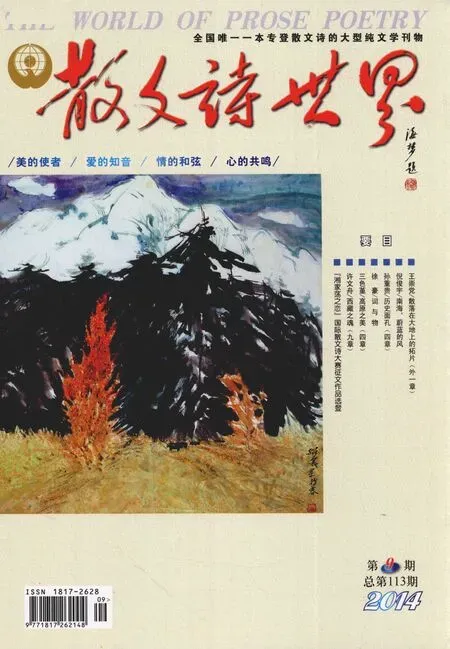

散落在大地上的拓片(外一章)

上海 王崇党

散落在大地上的拓片(外一章)

上海 王崇党

王崇党,笔名南鲁,1970年代生于山东成武,毕业于解放军艺术学院,上海作家协会会员,中外散文诗学会上海分会副主席。现居上海。

出版有个人诗集《南鲁诗选》《南鲁的集镇》《甜瓜长在苦藤上》三部,另有各类合集多本,其中《南鲁诗选》获得诗刊文库双年度优秀诗集奖。二十余次获得全国各类文学奖项。多件作品入选二十几种选本。

1

白汲水,灵魂的显影水。

天空是多么好的大宣纸啊,它一页页地覆盖下来,无始无终。

云朵,旧时空里飘过来的柔软扑子,饱醮时间的墨汁轻轻扑打在生命的底片上。

没有什么能够真正消失。身边的任何物件,都有可能成为某个灵魂复活的介质。

轻轻抚摸着石碑上的字痕,潮水一样随之而来的呼吸与心跳突然就将我紧紧攫住。

2

那个企图抓住风的人,一直都被风抓在手里。

碑文是石碑最好的庄稼,千百年的风摇响一个人的身世。

所有的证词都有复活的那一天,雨后的青苔让沉积的时间泛出绿意。

一个又一个的人走在路上,无论贫贱富贵,都会被一张黄土纸遮蔽住去路。

一生奔波在地球跑步机上的人,并不比一棵古树走得更远。

3

低处的深渊有底,高处的深渊没有边际。

深渊根植于心,长出一朵硕大无比的茫然。

高山的锋刃直指深渊,人们受惑于刀尖上的光环,如滚动的滴血,于锋刃间演变。

向上生长,也是向下堕落。希望和仇恨一样,都能使深渊受孕。

高处的迷雾一直在幻化,冰雪卷了刀刃,手刃者只是为自己找到了坠入之门。

深渊,一种哲学的坠落。永恒正在风化,在时间面前,山已经感到疼痛。

4

昼与夜,一个人的正面与背影。时光是一个怎样的不停地旋转着的人!

这一滴追着那一滴直到穿石的水,蕴藏着所有时间的秘密。

真水无香。我相信所有的水都有良善的本性,大海无边的苦不是水的,是大海的病。

每一个人都有自己的秉性,社会的倾向不是个人的,是社会的病。

我们的病蜷缩着,最终成为身体里那颗跳动的红果核。

5

一颗不可理喻的西瓜,在大街上滚来滚去。是谁让他的头颅里长满一粒粒黑色的子弹?又是谁让他的鲜血在大街上肆意流淌?

6

是谁在天空之上,狠命地擂着闪电的鼓点!

尘世,一片魅惑的鸦片。狂癫的众生,不会认为自己蒙在鼓里。

鳞片一样闪光的服饰,让我想起古墓中的金缕玉衣。啊,大街上行走着那么多有光芒的人!

没有人能逃出这面大鼓。前半生,我试图找出世间有用的东西,结果我错了;后半生,我试图找出世间无用的东西,结果还是我错了。

一双手,除了抚摸和托举之外,再也抓不住任何东西。

7

几场雨过后,拆迁后的一面雪白的断墙上,出现了几行血渍,像一个极度悲伤的人,脸上挂着血红的泪痕。

墙的上面,是一排折断的承受过无数生活重压的楼板钢筋。

8

钢筋水泥的牛皮藓疯长着,越来越大。它的结痂中除了枯死的庄稼,到底还有些什么?

乡村和庄稼一片片消失。

火化厂也一再搬迁,人们都想离幸福近一点,离死亡远一点。

一个盲目前进的人,双腿是左右挥舞的镰刀,不停地收割着自己,再次一步步逼近火化厂,好像急着要往焚烧炉添加自己这捆柴禾!

9

天空正隆起它的穹顶。

大地广袤,我已习惯自己是中心坐标。越过千山万水,但我无法越过自己这道悬崖。生命的灯盏挂在悬崖上,是那么经不起风吹。

四周摆放着哈哈镜,看到的已是荒唐与可笑。

这是一个怎样的无法突破的房间啊,是谁已把我做成了透明的琥珀!

10

我一直怀抱着死亡前进。

不断地成长,让我蛇一样褪下一层层成长的老皮。

如今,我老了,老年斑一块块长出来。我时常能从一些守旧的思想上,闻出腐尸的臭味。

刀口缝合时,思想就有了真实的疼痛,医生已为我做出了取舍,剩下的只能靠自己。

压弯枝头的日渐成熟的果子,开始让人莫名地担心。

11

一滴水单纯清澈,它在成长,在汇聚鸟儿的翅膀。

海洋就是鸟儿的翅膀。

所有的梦想,最终凝结成了硕大的苦涩泪滴。

飞翔的鸥鸟群,多像一次盛大的梦游。

12

是时间在给万物机会。

如果时间凝固,万物都会被牢牢地浇铸在他的大厦里,无法动弹。

时间一直在调制一杯咖啡,他不断地放进白天与黑夜,已经放入很多了,但总感到不够。

我不知道他何时把我放进去。他在犹豫,几次拿起又放下,我看着他做着这些工作,有逃掉或主动跳进去的念头。

我一直在耐心地等待,只是想知道,他把我放进去,是要把咖啡调得苦一点,还是更甜。

13

风,一个透明的人。整个时间都在突破。

没有人能阻止他走动,也没有人能让他窒息。因为,没有人能修补时间。

与风相对的是一茎莲荷高洁的心,它突破淤泥高高举起来,一直举过头顶,不摇摆,只用绽放的光芒跳动。

那些迷失的人,寄居在远处的马褂木上,重新经历凄风苦雨。

而这里,谷水清幽,生命静静觉照,一颗心,正铺开辽阔的净土。