树状传播模式下唐诗风行的三大技巧

谢清果,上官仪

(厦门大学 新闻传播学院,福建 厦门 361005)

文学研究

树状传播模式下唐诗风行的三大技巧

谢清果,上官仪

(厦门大学 新闻传播学院,福建 厦门 361005)

唐诗的繁荣,离不开独特的传播技巧。唐诗不仅是单元化的“线状”或“环状”传播,也是具有一定系统性的“树状”传播。其中,“移栽”这一环节对于传播的效果起到至关重要的作用。唐诗的“移栽”大体有嫁接、依附与共生三种方式,它们在传播广度、密度、速度、精确度方面各具特点,且都能很好地利用内外部条件,来提升文学作品的传播势能。

唐诗;树状传播;移栽;传播势能

一、引言

所谓“传播模式”,是对传播活动的过程及其各个要素之间关系和相互作用规律的直观而简洁的描述,是传播理论的简化形式[1,p23]。从形状上看,已有的经典传播模式主要有“线状”和“环状”两大类。线状传播模式的代表是拉斯韦尔的5W传播模式,如图1所示。

图1 拉斯维尔5W模式图

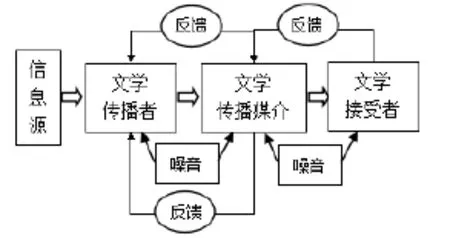

这一模式反映了“传播者”“讯息”“媒介”“受传者”“传播效果”五个要素,这也是传播学的五个主要研究领域。可以说作为一个细胞式的传播单元,它几乎达到五脏俱全的程度。之后的香农—韦弗模式,则是在基本的线性模式中插入了“嗓音”这个元素,表示信息传播过程中受到负功能的影响而产生的失真差异,但其重要性远远比不上传播的几个关键要素。而所谓“环状”的传播模式,相比于线状传播模式,只不过多了“反馈与互动”这一个层面,实际上相当于两个头尾相接的线状传播模式,其代表是奥斯古德和施拉姆的“循环模式”,如图2所示。

文学是一种独特的信息,文学的传播者和接受者都具有较高的知识水平,有较强的主观能动性;从信息本身的

图2 奥斯古德-施拉姆的循环模式图

角度来说,文学是一种经过深层次处理的信息,不仅具有一定的逻辑性,而且能蕴含丰富的事实和情感;从传播媒介来说,文学通常依托于语言和文字来呈现,使得它具有较高的可复制性和迁移性;就传播效果而言,文学不仅可以让受传者接受,产生共鸣,而且可能导致二次传播或是反馈。因此,文学传播的模式也许不同于一般的信息传播。在文言主编的《文学传播学引论》一书中,就结合“线状”和“环状”两种传播模式,总结出了一套独特的文学传播模式,如图3所示。

图3 文学传播模式图(仿自《文学传播引论》)

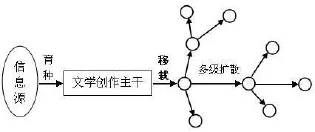

无论是线状、环状,还是环线相结合的模式,他们关注的都是单元化的传播行为。然而文学传播属于一种规模化、层级化的传播,其模式不应局限在单元化的信息传递上,而应关照到具有一定组织性和系统性的信息流动脉络。以唐诗为例,一首诗可以通过诵读、抄写等形式从一个读者传递到下一个读者,然而他们之间的传递细节并不是我们所想了解的;我们所想要了解的,是这首诗在整个唐代社会网络中的扩散路径,及其在何种程度上能被作者本人控制。为此,笔者提出文学作品的“树状”传播模式,如图4所示。

图4 文学传播的树状模式图

这一传播模式主要来源于文言的“文学传播模式”以及罗杰斯的多级传播理论,它实际上是一个中观的传播系统。文学传播的“根”是文学创作的信息源,它可能是一个事件,或是一种情愫。例如杜甫目睹了泰山的雄浑,从而写下《望岳》这首诗,于是,泰山的风光就成了杜甫文学创作的信息源。我把从信息源到文学创作的阶段称为“育种”,这是文学作者自我传播的阶段,在这一阶段中,“许多外部的刺激信息,经过收集和选择转化为长期记忆因子,作为从事文学创作的材料……”[1,p23]当然,育种过程并不单纯是对现实的收集和选择,也包含作者自身的思维生产,例如《望岳》的尾联“会当凌绝顶,一览众山小”所表现出的凌云壮志,便是作者思想创造的成果。

信息采集之后是文学创作,也就是作者将自己脑海中的信息转变成可传递的文学话语。与其说这是一种内在传播,还不如说它是一种模拟的人际传播。在文学创作过程中,作者始终在模拟着跟读者的对话,他根据自己的生活经验和价值取向,判断何种语言更能被读者接受,判断何种表达方式能更好地传递事实和情感。这一阶段对于文学作品的传播来说至关重要。

文学作品完成后,便进入对外传播阶段。所谓“移栽”,是指作者将文学作品从自己的内部世界“移”向外部世界的过程,它可以借助吟诵、题刻、书信等形式来扩散,总而言之,是要让除作者以外尽可能多的人接触到这个作品。正如植物生长需要水和阳光一样,文学作品的传播也需要借助一定的“势能”,它可能是已经存在的,或临时构建的。这种势能可以是一本刊物的销路,一个人的社会资源,一种政治力量或是一个事件的影响力。

移栽之后,文学作品进入多级扩散阶段。在这一阶段,图中的每一个小圈都代表一个社会主体,他们之间的文学传递呈现出单向、非交叠的特征,也即每个社会主体不存在文学的重复接受。这一阶段是文学作者的非主动传播阶段,也是体现文学传播效果的阶段。

对于文学的传播效果,我们用传播级数、各级的分枝数、传播速度以及传播精准度四个指标来衡量。传播速度是指一部文学作品传播时间的快慢,如果一部作品能够名满天下,却需要花千百年的时间,那我们也不能说它的传播效果很好。传播级数可以代表文学传播的广度,比如一首写于岭南的诗,能被传到塞北,代表它有足够的传播广度,在这之间可能经历了十几级甚至几十级的传播。而各级分枝数则代表传播的密度,例如一首诗在京城中人尽皆知,则说明它在京城这一地点的传播密度很高。最值得解释的是传播的精准度,有些文学作品是要针对特定目标群体传播的,比如后文提到的“干谒诗”,它是写给科举考官看的,如果它没有传到考官们的手里,而只是在百姓间流传,那就没有达到它的传播目的。

一般而言,文学传播效果的四个指标取决于从“育种”到“移栽”的整个整个过程。但对于不同体裁的文学作品来说,“育种”和“移栽”两个阶段对文学传播效果的影响权重会有所不同。体裁越短小的文学作品,育种阶段对于传播效果的影响就越小,而移栽阶段对于传播效果的影响就越大。唐诗恰恰是一种体裁极为短小的文学形式,因此,选择恰当的移栽方式,寻求强大的传播势能,对于唐诗的传播效果起到了非常重要的作用。那些能获得成功传播的唐诗,大都利用以下三种移栽技巧:“嫁接”“依附”和“共生”。下面,笔者逐个剖析这三种文学移栽方式。

二、嫁接式传播

园艺中的嫁接是指将一种植物的枝芽连接到另一种植物的根茎上,让两部分融合生长。接上去的枝芽叫“接穗”,被连接的植物体叫“砧木”。嫁接能够利用砧木的有利特性,帮助接穗的生长。

图5 嫁接图示

在唐诗的传播中,我们也可以经常看到这种“嫁接”的现象。许多诗人在完成诗歌创作之后,都会去拜谒一些社会名人,向他们献上诗歌,谋求推荐。一些默默无闻的诗人往往因为当世贤达的有力扶植而一举成名。《云麓漫钞》云:

唐之举人,先籍当世显人,以姓名达之主司,然后以所业投献;踰数日又投,谓之温卷,如《幽怪录》、《传奇》等皆是也。盖此等文备众体,可以见史才、诗笔、议论。至进士多以诗为贽,今有唐诗数百种行于世者是也。[2]

《唐音癸签》也记载:

举子麻衣通刺,称乡贡。由户部关礼部各投公卷,亦投行卷于诸公卿间。旧尝投今复投者曰温卷。礼部得采名望收录。凡造请权要,谓之关节。激扬声价,谓之往还。士成名多以此。[3]

向名人投献诗作的多为将要应试的举子,他们想在科举考试前先获得一定的知名度,增加及第的希望,这种做法被称为“行卷”。程千帆先生对王安石编辑的《唐百家诗选》进行了统计。在其中八十六位诗人中,进士及第者六十二人,参加进士考试而落榜者十五人,共七十七人。其余九人,无法确定他们是否参加过科考。因而,程千帆先生在《唐代进士行卷与文学》中认为:“他们的诗,必然有一些是专门为了行卷而写的,还有许多则是通过行卷这种特殊风尚才流传开来的。”此文道出了行卷与唐诗传播的关系,并肯定了其对传播产生的积极作用[4,p114]。

比“行卷”更加广泛的一个概念叫“干谒”,它的主体不仅包括将要应试的举子,还涵盖了诸多渴望入仕和成名的文人。许多诗作都描述了唐代诗人的这种干谒行为。如高适《行路难》写道:“有才不肯学干谒,何用年年空读书。”王昌龄《郑县宿陶太公馆中赠冯六元二》写道:“云龙未相感,干谒亦已屡。”韩愈《送灵师》诗云:“维舟事干谒,披读头风痊。”卢仝《扬州送伯龄过江》诗云:“努力事干谒,我心终不平”等等。王佺先生在《唐代干谒与文学》一书中,对“行卷”“执贽”“投贽”“投卷”等概念进行了梳理,认为它们大体具有相同的含义,都属于“干谒”的范畴。其中,“行卷”特指举子的干谒,它包括对礼部行的“公卷”,以及对达官行的“私卷”。尽管这种行为的初衷是为了入仕、中举,但它本质上是要让诗作、诗人的才学得到更有效的传播。达官显贵们拥有丰富的社会和政治资源,他们犹如嫁接过程中的砧木,为诗作的传播提供了足够的生长势能。

《唐诗纪事》卷十五记载:“(王湾)游吴中,《江南意》云:‘海日生残夜,江春入旧年。’诗人以来,无闻此句。张公居相府,手题于政事堂,每示能文,令为楷式。”王湾的《江南意》本来不为人所知晓,后来得到了宰相张说的赏识,“海日生残夜,江春入旧年”一联被题写在宰相的政事堂上,频繁地向过往的朝臣和宾客推荐,这种传播效果十分显著。

孟浩然的成名,同样离不开宰相张说的赏识。张说曾多次在岳阳楼上举办诗酒笔会,孟浩然游湖湘时参加了其中的一次,当场写下:“欲济无舟楫,端居耻圣明。坐观垂钓者,空有羡鱼情”的句子,大为张说称赞,孟浩然“始有声于江楚间”[5]。

性格狂放不羁的诗仙李白,实际上也是干谒的高手。他曾经向地方长官李长史、群督马公、襄州刺史韩朝宗等人投献诗文,而对于贺知章的干谒,则让他一举名动京城。《唐摭言》卷七云:“李太白始自西蜀至京,名未甚振,因以所贽谒贺知章,知章览《蜀道难》一篇,扬眉谓之曰:‘公非人世之人,可不是太白星精耶?’”贺知章很快便向唐玄宗推荐了李白,传播的效果十分显著[4,p108]。唐代孟棨《本事诗》高逸第三也记载李白因向贺知章投献《蜀道难》一诗的经过,写道李白“由是称誉光赫”。

诗鬼李贺的成名,则是通过对韩愈的干谒。《剧谈录》卷下云:“元和中,进士李贺善为歌篇,韩文公深为知重,于缙绅之间每加延誉,由此声华藉甚。”唐宪宗元和二年(807),十八岁的李贺来到东都洛阳,当时的文豪韩愈以国子监博士身份来就职,韩愈的到来,对李贺一生产生了重要的影响。李贺带着自己的诗稿去拜访韩愈,韩愈刚刚送客归来,准备上床休息,当手下人将李贺的诗稿送上时,韩愈已经解下衣带,但是当他读了李贺的第一首诗后,立即重新系好衣带,邀请李贺来相见。韩愈特别喜欢《雁门太守行》那种奇伟壮烈的诗,这使得以后他逢人就推荐李贺[4,p116]。

像这样通过干谒而成名的例子,在唐代不胜枚举。干谒的效果,在一定程度上可以用“名人效应”“舆论领袖”等概念来解释,但归根结底,无论是政坛名人还是文坛领袖,他们对于文学传播来说最大的优势就在于他们所累积的传播势能。他们不仅拥有足够的社会关注度,还拥有强大的舆论号召力。他们所带动的文学传播,尽管有时范围有限,却会呈现出高速度、高密度、高精准度的特征。那些举子之所以能通过干谒及第,就是因为他们的诗作已经通过名人的推荐,准确地传递到他们的目标受众——考官们的手里。

植物学上的嫁接,讲究“接穗”与“砧木”的亲和力,也就是两种植物在组织结构,遗传特征上要尽量相似,这样才能比较好地融合生长。文学的嫁接式传播同样要注意文学作品与传播势能的契合度,如果不能将恰当的“接穗”与恰当的“砧木”相结合,就有可能导致嫁接的失败。这从尉迟匡投谒李林甫遭斥一事中可见一斑。《云溪友议》卷中记载:

举子尉迟匡,幽并耿概之士也。以频年不第,投书于右座,皆以刺之说……及得相见,右座曰:‘有一箫颖士,既叨科第,轻时纵酒,不遵名教,尝忤吏部王尚书丘,然以文识该通,孰为其敌?君子不遗其言,几至鞭扑,子之诗篇,幸未方于颖士,且吾之名,复异于王公(言王吏部),重欲相干,三思可矣。’匡知右座见怒,惶怖而趋出。栖屑无依,退归林墅。

尉迟匡在投献李林甫的诗文中针砭时事,触犯了李林甫的忌讳,遭到了一番训斥,只好灰溜溜地离开,退隐山林[4,p101]。尉迟匡投谒的失败,并不是因为他的诗作不好,而是因为他选择了与诗作生长趋势相悖的传播势能。

除了干谒之外,利用集会、游宴等娱乐场合来传播诗作,同样属于嫁接式传播的范畴。宴集是唐人的一种生活方式,这种人际交往活动涉及当时的各个阶层。上至帝王、贵戚,下至贫寒之士,都经常参与宴集赋诗活动[4,p139]。《唐音癸签》记载:“唐时风习豪奢,如上元山棚,诞节舞马,赐酺纵观,万从同乐……朝士词人有赋,翌日即留传京师。”可见宴集对于诗作传播有着重要影响。孟浩然献诗张说的例子,也是对宴集场合的利用。之所以把宴集传播归为嫁接式传播,是因为它同样利用了现成的传播势能,而且同样具有高速度、高密度、高精准度的传播特征。

三、依附式传播

在当今社会,文学作品“依附式传播”最典型的例子就是书刊的出版。书刊的发行渠道在社会中织成一张“网”,文学作品沿着这张“网”的轨迹传播,就如同藤蔓依附着墙壁生长一样。

与赖于人和事件的嫁接式传播相比,依附式传播更多地依赖于物体或地点所汇集的传播势能。唐代雕版印刷刚刚起步,并不存在大规模的书刊出版。真正使唐诗实现较大规模“依附式”传播的,是“题壁”这一做法。

现今存世的唐代诗作中,“题壁诗”是一大类。他们多为后世从驿站、寺庙的墙壁,以及山石、树木上搜集而得。李彬先生在《唐代文明与新闻传播》一书中说道:“我们倒更愿意将异军突起的唐人题壁视为近世文明生成之际大众传播意识的最初萌动,从历史的深层处讲,它预示着‘我欲载之宣言,不如见之行事之浑切著明’(孔子)的古典风范,正朝表现、外露或曰优秀的现代旨趣转向。”[6]题壁与书刊发行一样,能够形成伸向社会的传播网,只不过织就这张网的不是发行渠道,而是过往的人流。他们因为各种各样的原因游览或途经那些写有题壁诗的驿站、寺庙和山林,从而将这些诗作带到四面八方。与嫁接式传播的主动推广不同,人们对题壁诗的传播多是偶然的、随意的行为。就好像他们只是为诗作的传播提供了“附着物”,而不是直接为它们的生产供给养分。

就传播效果而言,依附式传播有一组相对的特征:范围广,但不精确。例如:

白居易在《题裴晋公女几山刻石诗后并序》的序文中,对题壁诗的传播有这样的描述:“裴晋公出讨淮西时,过女几山下,刻石题诗,末句云:‘待平贼垒报天子,莫指仙山示武夫。’果如所言,克期平贼。由是淮蔡迄今底宁殆二十年,人安生业。夫嗟叹之不足,则咏歌之。故居易作诗二百言,继题公之篇末,欲使采诗者、修史者、后之往来观者,知公之功德本末前后也。”这里提到题壁诗的目标受众是“采诗者”“修史者”以及“后之往来观者”,可谓十分广泛,没有特定针对的群体。白居易和元稹题壁唱和的经历也证明这种传播方式是十分不精准的。

元稹曾留宿阆州开元寺,因思念挚友白居易而在西壁书写白居易的诗歌,在东壁题写自己的诗,其中《阆州开元寺壁题乐天诗》说道:“忆君无计写君诗,写尽千行说向谁。题在阆州东寺壁,几时知是见君时。”过了很长时间,白居易才经过开元寺,看到了元稹的题诗,却没看到他本人,不禁题诗感叹道:“君写我诗盈寺壁,我题君诗满屏风。与君相遇知何处,两叶浮萍大海中。”可以想象,元稹在寺壁题诗时,最希望这些诗能被白居易看到,最希望马上得到他的反馈。可是时隔多年,在无数旅客路过阆州寺之后,白居易才看到这些饱经风蚀日晒的题壁诗。因而可以说,这种传播方式是迟滞的,不精准的。

但与传播精准度不高相对应的,是题壁诗传播范围非常广。元和十一年(816),以诗歌出名的李逢吉中了进士。此前他因为家里穷,只能徒步去考试。到了钱塘,他因为没有船费,无法过江,就在公馆题诗道:“万里茫茫天堑遥,秦皇底事不安桥。钱塘江口无钱过,又阻西陵两信潮。”这首诗被钱塘郡牧看到了,他立马向负责渡口的官吏问罪。《太平广记》称:“至今天下津度,尚传此诗讽诵。舟子不敢取举选人钱者,自此始也。”李逢吉的诗后来居然传遍了全国的渡口,从此以后,那些摆渡的人再也不敢向举子收船费了。可见这首诗传播范围很广,收效甚好。

依附式传播范围广的特点,可以在一定程度上弥补它精准度的不足。如温庭筠的儿子温宪,因父亲得罪权贵而科举落第,便在江西崇庆寺的墙壁上题诗写道:“十口沟隍待一身,半年千里绝音尘。鬓毛如雪心如死,犹作长安下第人。”表达自己的失落之情。后来这首诗被前来崇庆寺烧香的荥阳公见到,称“今日见一绝,令人恻然,幸勿遣也。”[7]于是让知举录用了温宪。《诗人玉屑》卷二十还记载了这样一件事:唐末有一个僧人在山寺中卧病,无人关心,便自己在门户上题诗写道:“枕有思乡泪,门无问疾人。尘埋床下履,风动架头巾。”正好有个使者路过他的寺庙,看到这首诗后顿生怜悯之情,便将僧人带去疗养。后来这个使者升官了,下令让全天下的寺庙都设置“延寿寮”,专门疗养病的僧人。两首诗都是无意之作,但后来都被自己潜意识中的目标受众看到了,并取得了可喜的传播效果。这除了巧合之外,也利益于依附式传播的范围之广。

从操作层面讲,依附式传播是一种相对容易实现的文学传播方式。唐诗题壁的地点可以有很多选择,据台湾逢甲大学罗宗涛先生在《唐人题壁诗初探》中总结,题壁诗的地点有宫壁、城壁、府厅、驿壁、石壁、桥柱、寺壁、亭壁、酒店壁、妓壁、雪地等等,几乎无处不可题壁。当然,有些题壁,诸如访人不遇而题于主人门壁这种行为,未必可以算得上是依附式传播,因为它的目标受众非常精确,如同私人书信。另外,唐诗题壁的主体也非常丰富,包括王公贵族、文臣武将、书生、僧侣、道士、闺秀等等,也几乎是无人不可题壁。但操作门槛低,也使得依附式传播的竞争也非常激烈。据统计,仅寒山一处的题壁诗就达到三百多首,一些人流旺盛的驿站,如靠近长安的潼关驿、马嵬驿,也有较多诗人留题。有些地方的墙壁被前人题满了诗,后人要再题时,只好将墙面粉清空,这样前人的题诗就不免有所散轶。《全唐诗话》记载:“蜀路飞泉亭有诗板百余篇,薛能过此,悉去诸板,惟留(李)端《巫山高》一篇而已”。《唐音癸签》也说“刘禹锡过巫山庙,去诗板千,留其四”。“留诗板”与“题壁”是相类似的传播形式,薛能和刘禹锡“去诗板”的行为虽是抱着去粗取精的想法,但对前人的诗作成果,未免是一种破坏。因此,依附式传播也是一种具有较大风险性和不确定性的传播方式。

除了依附于旅游和交通网络外,唐诗还可以依附教育网络进行传播。

由于唐代“以诗取仕”的科举制盛行,学校在传经的同时兼以诗赋传授门徒。韩愈、柳宗元等都开馆授徒,注意对学生诗才的培养[8,p47]。唐代教育网络蔓延之广,甚至到了乡村,为唐诗的传播提供了很好的渠道。元稹在《白氏长庆集》序中记载:“予于平水市,见村校诸童竞习诗,召而问之,皆对曰:‘先生教我乐天、徵之诗’,固亦不知予为徵之也”。皮日休《伤进士严子重诗序》也有:“余为童在乡校时,简上抄杜舍人牧之集,见有《与进士严恽诗》……”的记载,可见在中晚唐时期,诗歌通过教学体系来传播已经十分普遍。由于它同样具有不精确性,甚至连元稹自己都没有料到他的诗会传到乡村的学校,因而也可以把它归为依附式传播。

唐朝虽然没有成熟的出版业,但我们也可以为唐诗依附于书籍进行传播寻找到一些蛛丝马迹。如元稹在《白氏长庆集序》中写道:“扬、越间多作书模勒乐天及予杂诗,卖于市肆之中也。”这里一方面指出“作书模勒”这种雕板印书的行为,另一方面指出了书籍专门的出售地点——“市肆”。可见当时的出版业已经开始萌芽,这为之后的朝代中文学作品的依附式传播提供了很大的帮助。

四、共生式传播

有的唐诗与一定的音乐、故事或其它诗歌捆绑在一起,能够收到很好的传播效果,这类似于生物学中的“互利共生”现象,因而我们称之为“共生式传播”。

(一)诗与音乐共生

在唐代,音乐有非常广泛的传播渠道。唐代自高祖武德时宫中设立专门掌管宫廷歌舞的教坊,开元三年两京又增设左右教坊,有大量的乐工供职其中,天宝年间又设置了“梨园”,代表了教坊的精华;此外朝廷还规定了官僚蓄妓制度,王公贵戚和五品以上官员大多私人养有歌妓,地方州县也有善歌的官妓;再加上民间各类私妓和歌手,便组成了从中央到地方、从上层到下层无处不有的强大传播网络[8,p46]。在唐代音乐的传播网络中,我们处处可以见到诗人和诗歌的影子。

王维曾假扮乐工,混入教坊给玉真公主投献诗歌,受到公主欣赏,因而中了状元。李白在梨园与宫廷乐官李龟年合作了三首《清平调》,唐玄宗亲自吹玉笛伴奏,这也使得这三首诗歌被载入史册。中唐时期的边塞诗人李益,其《夜上受降城闻笛》一诗“天下亦唱为乐曲”[9],《旧唐书》本传记载他“每作一篇,为教坊乐人以赂取之,唱为供奉歌词。”诗人的作品被谱为歌曲,甚至为他带来了可观的经济收益。而白居易的诗也是大受民间歌妓的欢迎,他在《与元稹书》中提到这样一件事:“及再来长安,又闻有军使高霞寓者欲聘娼妓,妓大夸曰:‘我诵得白学士《长恨歌》,岂同他妓哉?’由是增价……”歌妓因为能唱白居易的《长恨歌》,而提升了自己的身价。

音乐一方面增加了诗歌的传播渠道,让它获得更广泛的受众;另一方面,也增强了诗歌在听觉上的表现力,让它获得更高的传播势能。反过来说,诗歌也增加了音乐的内涵,让它变得更有价值。因而,二者在传播过程中能够起到相互促进的作用。

(二)诗与故事共生

唐诗是一种非常短小的文体,尽管诗人尽可能地使它富有表现力,但它能传达的内容毕竟有限。但如果唐诗能跟一些故事、趣闻相结合,那么它可供人们玩味的东西就增加了。

有许多诗歌都是伴随着简单的创作背景和创作过程一起传播的,这就是所谓的“诗之本事”。宋代文献学家计有功著有《唐诗纪事》一书,大量收录了大量的唐诗本事,许多关于唐诗的研究,也是藉此而展开的。其中,比较有名的是贾岛“鸟宿池边树,僧推(敲)月下门”中“推”与“敲”的典故。《唐诗本事》卷四十记载:“(贾)岛赴举至京,骑驴赋诗,得‘僧推月下门’之句,欲改推为敲,引手乍推敲之势,未决,不觉冲大尹韩愈,乃具言。愈曰:‘敲字佳矣。’遂并辔论诗久之。”贾岛与韩愈推敲诗句的故事,让《题李凝幽居》这首诗,变得更有内涵和意蕴。

有些诗人甚至会专门为自己诗文的传播制造事件。如《太平广记》卷一百七十九记载:

陈子昂,蜀射洪人,十年居京师,不为人知。时东市有卖胡琴者,其价百万。日有豪贵传视,无辨者。子昂突出于众,谓左右,可辇千缗市之。众咸惊问曰:“何用之”答曰:“余善此乐。”或有好事者曰:“可得一闻乎?”答曰:“余居宣阳里,指其第处,并具有酒,明日专候。不唯众君子荣顾,且各宜邀召闻名者齐赴,乃幸遇也。”来晨,集者凡百余人,皆当时重誉之士。子昂大张宴席,具珍羞。食毕,起捧胡琴,当前语曰:“蜀人陈子昂有文百轴,驰走京毂,碌碌尘土,不为人所知。此乐贱工之役,岂愚留心哉!”遂举而弃之。舁文轴两案,遍赠会者。会既散,一日之内,声华溢都。

陈子昂在京城待了十年,都没人知道他的诗。后来他成功地利用了“砸琴事件”,让自己的诗文得到有效传播,在一天之内名满京城。

除了诗人自己的故事外,唐诗还与一些传奇小说配合传播。元稹就曾写就传奇《莺莺传》,并在其中大量穿插诗歌。如张生托红娘传《春词》二首后,崔莺莺回赠张生的《明月三五夜》:“待月西厢下,迎风户半开。拂墙花影动,疑是玉人来。”由于诗文配合,文采斐然,加上故事曲折动人,《莺莺传》一经面世就很受读者欢迎[4,p135]。传奇的流行,也极大地带动了其中诗歌的传播。

(三)诗与诗共生

诗人间的唱和也是诗歌传播中的一道奇观。中唐元和前后,诗坛尤其流行唱和之风。许多诗歌都以“酬”“答”“寄”“赠”为主题,常常联袂而出,交相辉映。除了之前提到的元白唱和之外,比较出名的还有韩愈和孟郊的唱和,以及刘禹锡和白居易的唱和。

贞元八年的科举考试中,25岁的韩愈与41岁的孟郊出现在同一个考场上,韩愈及第而孟郊落第,两人却结下了深厚的友谊。韩愈写了《长安交流者赠孟郊》,说道:“长安交游者,贫富各有徒。亲朋相过时,亦各有以娱。陋室有文史,高门有笙竽。何能辨荣悴,且欲分贤愚。”以“贫富有徒”“荣悴何辨”等概念来安慰孟郊,还与李观一同推荐他到张建封幕府。而孟郊也写了一首《答韩愈李观别因献张徐州》作为回赠,从此开始了韩孟两人的唱和。两人先后写有《答孟郊》《醉留东野》《汴洲别韩愈诗》等赠答诗,张藉、皇甫湜、李贺、贾岛等人也陆续加入了他们的唱和行列,形成了有名的“韩孟诗派”。除了唱和诗外,他们还进行“联句”的创作。所谓“联句”,就是几个诗人一人出一联,交替进行,组成一首诗。这实际上相当于一种作诗比赛,每首联句诗常有三四十联之多。人们在欣赏这类诗作时,不仅能品味诗句的内容,也能从诗人们的才智比拼中获得乐趣。

元稹和白居易同样因为科举而相识,两人为官后各遭贬谪,通过题壁、书信等形式作诗唱和,遥寄愁绪和思念。如《增修诗话总龟》卷二十七引《唐贤抒情集》记载:“元白交道臻至,酬唱盈篇。微之为御史,奉使往蜀,路傍见山花,吟寄乐天曰:‘深红山木艳彤云,路远无由摘寄君’……白应南迁回,过商山路驿忽睹元题迹,寄元诗曰:‘与群前后多迁谪,五度经过此路隅。’”元白两人的唱和始于贞元十八年,止于大和五年元稹去世,历时三十年,唱和之作逾千首[10]。白居易与刘禹锡也有过许多唱和,其中比较著名的是唐敬宗宝历二年(826),白居易在路过苏州时,与罢官返洛的刘禹锡重逢,他在筵席上写了一首《醉赠刘二十八使君》送给刘禹锡,并用筷子击盘而歌:“为我行杯添酒饮,与君把箸击盘歌;诗称国手徒为尔,命压人头不奈何;举眼风光长寂寞,满朝官职独磋跎;亦知合被才名折,二十三年折太多。”刘禹锡深受感动,写下了有名的《酬乐天扬州初逢席上见赠》作为回馈,说道:“巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身;怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人;沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春;今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。”这首诗如果不是作为和诗,而是独篇,则其中所蕴含的感慨和谦逊很难为人体会。

总而言之,“共生式传播”利用了与诗歌同类或同属的传播体,让诗歌在表现效果、感染力、传播渠道、受众数量等方面都有了成倍的提升,也既增加了诗歌的传播势能。因而这种传播方式,无论在传播广度、传播密度和传播速度方面都能收到比较明显的效果。

五、结论

学界关于唐诗传播的研究已有了丰硕的成果,而本文案例选取主要有两个原则:“当世效果性”与“诗人主动性”。三种“移栽”方式:嫁接、依附和共生,它们在传播效果方面各具特色,如嫁接式传播具有较高的精确性,依附式传播具有较高的广度,共生式传播具有高的粘性等等。当然,还有其它一些传播方式也是十分主流的,如唐诗书信传播,但由于它的“当世效果”不强,所以本文没有选取。“树状传播模式”用于解释唐诗传播具有相当解释力,但能否扩展到其他文艺传播,甚至一切传播领域,其多级传播的过程还有待进一步探究。

[1] 文言.文学传播学引论(第18卷)[M].沈阳:辽宁人民出版社,2006.

[2] 赵彦卫.云麓漫钞(卷八)[M].北京:中华书局,1996:135.

[3] 胡震亨.唐音癸签(卷十八)[M].北京:中华书局,1959:197.

[4] 陶涛.唐诗传播方式研究[M].合肥:安徽大学出版社, 2010.

[5] 董诰,等.全唐文·卷三百三十四·送孟大人入蜀序[M].上海:上海古籍出版社,1990:3381.

[6] 李彬.唐代文明与新闻传播[M].北京:新华出版社,1999: 298.

[7] 尤袤.全唐诗话·卷五·温宪[M].北京:中华书局,1981:225.

[8] 杨军,李正春.唐诗在当时的传播[J].铁道师院学报(社会科学版),1995(1):43-50.

[9] 刘昫,等.旧唐书·列传第八十七[M].上海:上海古籍出版社,1989:3771.

[10] 汤吟菲.中唐唱和诗述论[J].文学遗产,2001(3):49-58.

(责任编辑、校对:王文才)

Three Techniques of Tang Poetry’s Dissemination under a Tree-Like Mode

XIE Qing-guo, SHANGGUAN Yi

(School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Poetry of the Tang Dynasty, as an important literary genre of classical Chinese literature, is associated with information dissemination. From the perspective of communication, the diffusion process of Tang Poetry has linear mode, orbicular mode and a tree-like mode. And there is an important section called “transplant”, which can be classified into three techniques: “Grafting”,“Attaching”, and “Symbiosis”. The information dissemination of each category is different in the width, density, speed, and precision, and they all made full use of the internal and external conditions, to create the dissemination energy of literature.

Tang Poetry; tree-like mode; transplant; dissemination energy

J110.93

A

1009-9115(2014)03-0001-07

10.3969/j.issn.1009-9115.2014.03.001

中央高校基础科研业务费项目(2010211089),国家社会科学基金特别委托项目(09@ZH011)

2013-10-23

谢清果(1975-),男,福建莆田人,博士后,副教授,研究方向为中国文化与传播研究。