小镇青年

方 希

若干年前,我的朋友驴告诉我他正在写一部小说。小说的名字我忘了,但我还能清楚地记得他设计的故事。大学宿舍里精力旺盛的年轻人,互相不服气,经历了磕磕绊绊的成长后,其中最不被看好的一个取得了特别的成就——或者说得俗点:他成功了。我对这部小说不太感兴趣,因为成功这个目标设定得如此轻浮。但我记得,驴说,这个最不被看好的人是个小镇青年——他那时候肯定不知道若干年以后,有一部电影叫《中国合伙人》。

我几乎立刻被他设定的这个故事说服了。小镇青年比城市的原生青年土气,他们在小镇里是骄傲,是引领者,在城市里是学习者、求生者,是一些从边缘向中心突进的人,这直接决定了他们比大城市的原生居民更有紧迫的勤奋,以及相对清晰的目标。

谁是小镇青年?多小的镇算小镇?扬州相比上海算小镇吗?廊坊之于石家庄呢?《红与黑》里的于连是维里埃城木匠的儿子,他的一生是为跻身巴黎上流社会辛苦奋斗的一生。他算小镇青年吗?在法国,他们给出的名号是“外省青年”,而这些从外省奔向巴黎、从底层冲入上流的人士,只要他们的路径是向上的、向心的,粗暴一点说,就是小镇青年的不同变种。好吧,我承认,这几乎变成了“每个人都是某一层级的小镇青年”的套路。

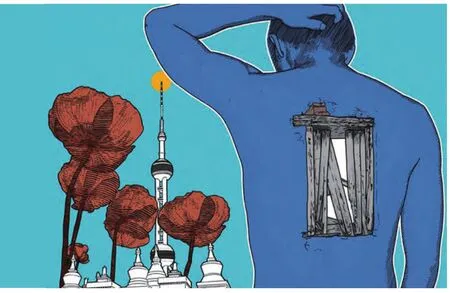

小镇青年向心、向上努力的前提是:生存环境差别极大。这必是一个像摊煎饼一样的城市,像金字塔一样的社会结构。环顾我身边从小镇(哪怕是省会城市)来到北京的朋友,几乎无一不是从地下室住起,一层层往上攀登。他们在有能力买房的情况下,往往下意识地喜欢高层建筑,最好是带露台的最高层。有个作家朋友写过她的经历:住在地下室,唯一能见到光的是露出地面30厘米的玻璃盖子,那里也成为附近工地农民工们歇脚纳凉的去处,别人是举头望明月,她是举头便看见一溜屁股。而小镇青年们从六环一环一环向紫禁城迈进的时候,他们可并不认为这仅有乔迁新居的快乐。小镇青年跟城市原住民相比,有些先天的缺陷——见识不够多,眼力不够好,后天要补的课太多。我刚上大学的时候,发现北京的同学读过的书是我的若干倍,看过的由同一部小说改编的电影都要分版本,这种挫败感是难以言喻的。不过仅有见识也是一张挺难算清楚的损益表,张艺谋说他头回在电影学院看资本主义国家的大片,回来听到北京的同学说起他们看过的内部电影,说起那些拗口的导演名字跟相声说贯口似的,张艺谋沮丧得要命,觉得自己太差,需要奋起直追。四月影会上的照片严重地冲击了这个从咸阳来的业余摄影者,而北京的同学们纷纷说出和组织者的交情,以及他们之间的八卦。然而,见识多了,就见怪不怪了,难有真正的震撼冲击和切肤之痛。老北京人那“五百年兴亡看饱,我且自在浇花遛鸟”的劲头,在见识之外,很多东西未必让北京“大爷”有更具建设性的冲动。不过,小镇青年甭管掩饰得多好,大蒜味儿随时可能在高端大气的咖啡馆里冒出来。

陶喆有一首歌叫《小镇姑娘》,我一直觉得,虽然唱的是姑娘,但主角是这个小镇青年。他们代表了两股道上的人,一股是迈向大城市,当上大经理,前途好比天上的星星;一股是掐灭爱火,踏实地在小镇上待着,除了偶尔怀想走出小镇的姑娘,夜半会有一两颗浊泪掉到枕头上,基本上可以过着一种不用追问前生后世的舒坦生活。我的朋友回了一趟老家之后告诉我,她的同学们过得可好了,每天早上开着小车千辛万苦地挤在窄道上,去一家固定的早餐面馆吃饭,上班第一件事是安排当天的午餐、晚餐和消夜。“没有人对外面发生的事情感兴趣,他们觉得他们过的生活就是品质生活。他们看着我们在城市里扑腾打拼,万分同情。”

说到底,中国的小镇青年跟箭似的,分为在弦上的和没在弦上的两种。没在弦上的,只要长在土里,幸福指数也许比在弦上的被射向大城市的人高。不过难为的是,这幸福指数不是个定量,只要资源落差存在,小镇青年的心就永远无法真正平复。