芥川龙之介的《罗生门》再考

李奇术,孙 英,姜 凌

(1.肇庆学院 外国语学院,广东 肇庆 526061;2.河北大学 外国语学院,河北 保定 071000)

《罗生门》是芥川龙之介早期发表的短篇小说,情节取材于日本古典故事集《今昔物语》,“薄暮时分,罗生门下,一个家奴正在等候着雨停”。当他茫然不知所措,彷徨于生死未决时,偶遇以拔死人头发为生的一老妪,走投无路的家奴邪恶大发,决心弃善从恶,剥下老妪的衣服逃离了罗生门——情节简单,人物稀少,短短的篇幅,小小的场面。时间、地点、人物、结局全都展现在读者的面前。作品虽以旧题材创作的历史小说,却被赋予了一定的寓意,描写了社会最底层顽强挣扎着继续生存的民众,而并非单纯意义上的历史小说[1]272。

“他们也同我等一样,是挣扎在世间受苦受难的人”,“阿修罗、饿鬼、鬼门,畜类们的世界也并非是处于现实社会之外”(「彼等もやはり、僕等のように、娑婆苦の為に、呻吟した」、「修羅、餓鬼、地獄、畜生等の世界はいつも、現世の外にあったのではない」《今昔物语集》)。由此可见,芥川寻求历史为题材,选择《罗生门》为题目的动机所在了。

芥川的创作生涯是在大正五年前后,资本主义高速蓬勃发展的背景下开始的。这是一个天灾人祸横行的乱世,社会动荡,经济萧条,民不聊生,就连人们憧憬的京都都那么格外的荒凉。善、恶、虚、实等所有的一切都被绝对化、孤立化,人与人之间也相互疏远、陌生,看不到任何人性的真诚,丢弃的女尸生前“吃”官兵,老妪“吃”女尸,家奴“吃”老妪,人人都在 “吃人”,人人又都在被 “吃”,完全如同人与狼、生与死的关系。在这样充满恐慌、失业、崇洋、虚伪以及战争的时期,作为有着敏锐洞察力的知识分子——芥川龙之介,将是怎样的忐忑不安?而这种不安则被芥川在《罗生门》里淋漓尽致地展现了出来。同时也通过《罗生门》控诉了资本主义社会尔虞我诈、弱肉强食的丑恶世态。在这种人吃人的社会,芥川站在旁观者的立场上,慨然兴叹“行好不见好,作恶现得利”(「善をすれば善を得ず悪をすれば、かえって、利益を得る。」)这种不可理解、不合理的社会伦理观。并批判性的通过对被剥光衣服老妪的描写来赤裸裸地揭露人性的丑陋以及利己主义思想泛滥的罪恶。

一

芥川文学被称作“日暮文学”,《罗生门》就是体现其典型的一例。

小说从设定“某日傍晚”(「ある日の暮れ方のことである」)这个时间段来展开,荒废的“罗生门”犹如绘画般浮现在眼前。虽说是场景设定,但却是作者有意识地描述。“宽广的门下,除他以外,没有别人”(「広い門の下には、この男のほかに誰もいない」)。本该有三、两人同在侯雨,可现在却只有他一人,巧妙地把“罗生门”荒凉的景象描绘了出来,同时也把主人公家奴困窘、无路可走的萧条境况这一主题呈现给读者。

“罗生门的修葺管理,原本无人问津,现在更是无从顾及了”“狐狸和盗匪便乘势作窝”“把无主的尸体……〈略〉……谁也不上这里来了”(「羅生門の修理はもとより、誰も捨てて顧みるものがなかった」、「狐狸が棲む、盗人が棲む」、「引き取り手のない死人を……中略……足踏みをしないことになってしまったのである」)。狐狸作窝,盗贼入住,无主尸体的丢弃。加之落魄流亡的家奴,骨瘦如柴的老妪,堆满城楼的死尸、遍布低空的乌鸦。如此浓重阴沉的气氛、消极可憎的状态、错综复杂的危险预兆,都是对“罗生门”景象、人物的描写,但读起来并不是仅让人感受到“罗生门”的萧寂,更多的则是恐怖紧张感。作者虽然采用了近景描写技巧。难道这仅是单纯的情景再现吗?不,这正是人世间的沧桑——给我们讲述了人类社会的一个侧面。“罗生门”象征无法无天的地域,像“狐狸和盗匪乘势作窝”一样不法活动猖獗的地区[2]80。这也是作者站在第三者的立场上描述了“一种司空见惯的现象”(「習慣となっていて」)已经被社会所认可——现代人对善恶早已麻痹了的丑恶社会。

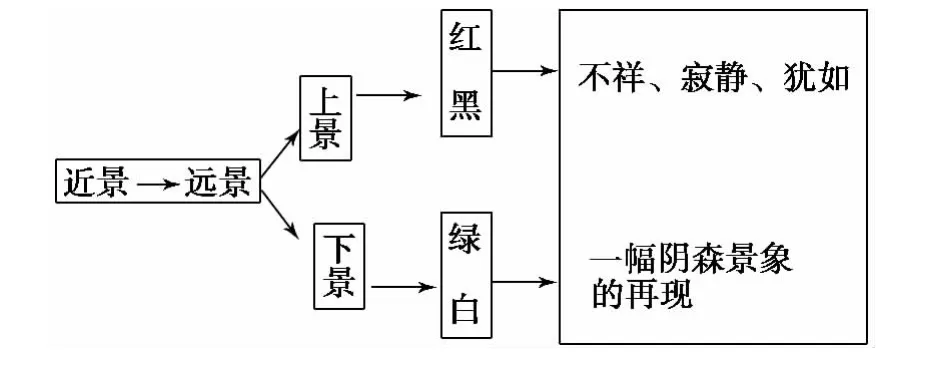

“不知从哪里,飞来许多乌鸦”“夕阳通红时,好似在天空播撒了黑芝麻”“顶出野草的石阶上,留落着点点白色的鸟粪”(「鴉がどこからか、たくさん集まってきた」「門の上の空が夕焼けで、あかくなる時には、それがごまをまいたように」「長い草の生えた石段の上に、鴉の糞が点々と白くこびりついている」)。针对上段的近景描写手法,这里却采用了远景对照描述,可谓上下对照法。

以夕阳映红的天空为背景,在如此大幅的画面下,像黑芝麻一样满天飞掠的乌鸦,同长满野草荒凉的“罗生门”相对照的情景真乃巧妙绝伦。尤其是红、黑、草绿及白色参杂在一起,把不祥、寂静、毛骨悚然的景象更加生动地展现给读者。由此可见作者之苦心。如果试将这种凄惨的景象组合起来,呈现在人们眼前的完全是一张阴森的图像,如同身临其境、望远镜展现的一般。

“从申时末下起的雨,现在也毫无停顿的迹象”“似听非听地听着落在地上的雨声”“暮色渐渐压低了天空,抬头望去,门楼斜出的飞檐上正支起一朵浓重的乌云”“风伴着夜色肆无忌惮地绕过门楼的柱间”“朱漆斑驳的圆柱上的蟋蟀,也不知道去哪里了”(「申の刻下がりから、降り出した雨は、いまだに、上がる気色がない」「降る雨の音を聞くともなく、聞いていたのである」「夕闇はしだいに空を低くして、見上げると、門の屋根が斜めに突き出した甍の先に重たく、うす暗い雲を支えている」「風は門の柱と柱との間を、夕闇とともに、遠慮なく、吹き抜ける」「丹塗の柱にとまっていた蟋蟀も、もうどこかへ行ってしまった」)。申末时刻、暮色、乌云这些门前的荒凉景象,恰好都映照了家奴此时的心境。渐渐压低的暮色,与家奴走投无路的灰暗心情也形成了鲜明的对照。特别更要注意的雨、风、蟋蟀,可谓是作者极尽算计所描写的场景,即静中有动。正是这种正义与非正义之间的“动”、善与恶之间的“动”、不择手段与顺其自然之间的“动”、强烈地迷惑着家奴的心灵——是做盗匪,还是饿死?(盗人になるか、飢え死にするかという正義と非正義の中の動、善と悪の中の動、手段を選ぶか、選ばないかの動)。

作者在这运用静中有动的描写,完全达到了弦外之音的效果,“静”的别有深意。简言之“动中有静,静中有动,静中之动更胜于静”(「動の中に静あり、静の中に動あり、しかして静の中の動は静にも勝るなり」),用“动”把阴森恐怖、寂静荒芜的“罗生门”突现了出来[3]126。

以上是遵循作品实景描写的粗浅认识。然而,视觉上的夜色与火光的描写更不容忽视,场景依“火光”而展开。“火光渐渐模糊”“暮色”“微暗”“昏黄”“朦胧的火光”“雨夜”“深夜”“沉沉的黑夜”(「日の目が見えなくなる」、「夕闇」、「うす暗い」、「黄色い光り」、「ぼんやりした火」、「夜」「夜の底」、「黒洞々たる夜」),都是依时间推移而逐渐明朗,同作者的心情、家奴的心理、现代人的样态、社会的现状无不密切相关紧密相连。火光与夜色既是鲜明的对照式描写又是对社会现状的烘托。朦胧 “火光”的闪烁,更让我们感受到这种朦胧则是作者对人生的慌恐不安、现实社会的慌恐不安、现代人的慌恐不安的一种影射。

最后,作品以“外面是沉沉的黑夜,谁也不知道家奴到哪里去了”(「黒洞々たる夜があるばかりである。下人の行方はだれも知らない」)来结尾,暗示现代人同家奴一样被引入到了黑暗的社会中,我们周边的知识分子也同样迷失在丑恶的现实社会中。被芥川改写后的结尾,在效果上留给读者余韵的同时在某种意义上也表明了对现代人未来的思索。隐含了在这样恐慌不安的社会中生存的知识分子如何追求个性发展这一主题。正如芥川所言等待现代人的只有黑暗,那只是如同深夜般的黑暗。

二

“罗生门”也被称作心理小说,但并非单纯的心理小说,应把它归类为对深陷极度困窘中的主人公家奴这个中心人物内心分析的体验小说更为贴切。下面,我们就小说的故事情节来推敲家奴的心理变化。

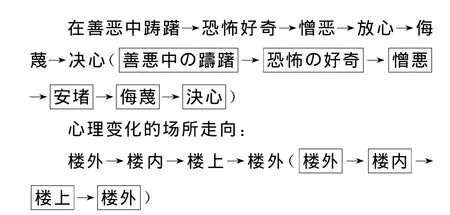

小说的人物设定,是以被主人解雇无处可去的家奴登场开始的。在罗生门下等待雨停的家奴“漫无边际地在想日子怎么过,怎样渡过毫无着落的明天”(「明日の暮らしをどうにかしようとして、とりとめもない考えをたどりながら」)。又如“择手段的话……(略)……不择手段的话……(略)……无论如何也拿不出积极肯定的求生勇气”(「手段を選んでいれば……中略……選ばないすれば……中略……勇気が出ずにいたのである」)。只有像这样在善恶之间矛盾的人、生死之间决择不定的人,为了生存内心才展开了残酷、激烈的斗争,才道出了憎恶不行恶就会“饿死”的迷茫、痛苦的心理。这是家奴内心深处的本能良知和正义感向“善”的呼唤,当面临生存需求的压迫,又无法挑战自我、不得不屈服于“恶”时,他只能踌躇在善与恶、生与死之间。

作者在此肯定了“人之初,性本善”这一伦理,并通过家奴“踌躇”来巧妙地批判逼良为娼的现实社会。

家奴在踌躇中,却因看到了在罗生门上点着火窥探尸体的老妪的怪异形象而产生了“六分的恐怖和四分的好奇心”(「六分の恐怖と四分の好奇心」)。在此,作者充分地抓住了家奴“对一切罪恶引起的反感”(「あらゆる悪に対する反感」)这一心理变化进行描写[4]468。

如果将家奴的心理进行一一分析,会显过于繁冗,以下简单以图释之。

家奴的心理是由老妪的行动和言语驱使发生变化的。当他听到老妪说“这里的死人,也都是些干尽坏事的人”、“为了生存,这不是作恶,也是没有法子呀,这里的死人会原谅我的”(「ここにいる死人どもは,悪事を働いていた人間ばかりだ」「生きるために、自分の行為は悪ではない、ここにいる死人たちは、私の行為を許してくれる」)的话后,家奴内心深处的耻辱感、羞耻感、正义感及本能良知急转直下,泯灭全无[4]468。人性“恶”的一面凸显,灵魂深处的“恶”一瞬间被宣泄了出来。老妪的“生存伦理”顿时压倒了自己的“死亡伦理”,于是,“那么,我剥你的衣服,你也别怪我,我不这样,我也会被饿死”(「では、己が引剥ぎをしようと恨むまいな、己もそうしなければ、飢え死にをする体なのだ」)。

作者在这里积极地批判现代社会,把“人要想继续生存下去,是不能脱离社会的,必须顺从周围环境”(「人間は、社会を超越して生きることができず、生きつづけるために、環境によって、生活せざるを得ない」)。“在人吃人的社会里,在像狼一样的恶人猖獗的社会里,别无他求,只能这样生存”(「食うか食われるかの社会の中で、狼のような悪人の活躍している社会の中でそうするほかはない」)的污浊、丑陋的现代人姿态暴露给读者[4]469。

另有一处微妙心理变化的“肿疱”描写更应高度重视,不得忽略。短短几页的作品中先后出现四次:“顾及着右颊的大脓疱”“右颊的短胡子中长着一个红肿的脓疱”“右手又去摸摸脸颊上的红肿脓疱”“跨前一步,突然右手从脓疱上挪开”(「右のほおにできた大きなにきびを気にしながら」、「短いひげの中に赤くうみを持ったにきびのあるほおである」、「もちろん右の手では、赤くほおにうみを持った大きなにきびを気にしながら」、「一足前へ出ると不意に右の手をにきびから、離して」)。对“脓疱”的描述正体现了年轻家奴的心境,直接展现了家奴细致生动的心理变化过程。同时,又突出了陷入困窘的家奴,是一位精力充沛的年轻人。这正是作者所擅长的表现技巧、独特的创作风格。

最后“右手从脓疱上挪开”(「右の手をにきびから、離して」),如果理解为单纯的挪开(「離して」)或许有些牵强附会,一定有其深意所在。作者虽然使用了“突然”(「不意に」),却又使用了“挪开”(「離して」)这一意志动词,可以判断其意在表明家奴“舍弃一切”(「すべてを離して」)的心意已定。这正是老妪的话促使家奴产生了舍弃一切而去生存的勇气。家奴舍弃了像“脓疱”这种与生俱有的东西,舍弃了像“脓疱”这样表面丑陋——虚荣心、善、正义感等所有的一切,为了生存,寻求到了人内在的本质,寻求到了新生世界[2]80。换言之,舍弃了善和死,与天性的、固有的东西诀别后,开始踏上了生的道路。

罗生门位于都城正中,它既是城内与城外,中心与周边的划分空间,又是秩序与混乱,善与恶,生与死,正义与非正义完全对立的分界线[5]20。什么道德,什么底线,为了生存,拔死人头上的头发、扒别人的衣服穿在自己身上都是合理的,把对人性的困惑转化为了对人性的自我改变。小说最后老妪的遥望,黑暗环境的烘托,家奴的离去,这已不仅仅是场景、意识的转换。它必然会导出家奴越界这一主题,即穿越人性的各种界限 ,发生心灵深处的本质转变[5]208。如此阴森、潮湿、凋零、残酷败落景象的罗生门,其实就是芥川龙之介的内心写照,是他无法诉说的苦闷,也是在倾泻自己内心的迷茫与不安。在如此恶劣的社会环境中,人们的心灵又怎么能找得到栖息之处呢?这部小说一方面肯定着人性的冷酷和残忍,另一方面透露出对人性本质的怀疑和对“要道德、良知还是要生存、活命”这样伦理的拷问,同时也突现出人性的本能良知对“善”的呼唤。

[1]近代日本の文学編集部.近代日本の文学 [M].东京:双文社出版,昭和55.

[2]松沢信祐.近代作家入門 [M].东京:日本桜風社,昭和55.

[3]森本修.芥川竜之介 [M].东京:日本桜風社,昭和46.

[4]近代日本文学編集部.近代日本文学大系24[M].东京:筑摩書房,1975.

[5]伊豆利彦.日本近代文学研究 [M].东京:新日本出版社,1979.