2010年汾河流域土地退化经济损失评估

薛占金,秦作栋,孟宪文,2

(1.山西大学 资源与工程研究所,山西 太原030006;2.大同大学 浑源师范分校,山西 浑源037400)

土地是民生之本,发展之基,财富之母。土地退化是当今全球变化研究的重要内容,被列入威胁人类生存的10大环境与发展问题之首[1]。长期以来,由于人口迅猛增长带来的食物需求以及人类不合理的开发利用土地,引起了土地资源不断退化,威胁着粮食安全,社会经济系统持续发展及人类的生存环境。汾河流域地处黄河中游,是山西省重要的生态功能区、人口密集区、粮棉主产区和经济发达区,在山西省经济社会发展中居于十分重要的地位[2]。但近年来,随着汾河流域人口持续增长,城市规模快速扩张,经济开发力度加大,汾河流域的土地资源不仅承受着巨大的压力,而且土地退化问题严重。因此,对汾河流域土地退化进行经济损失评估和货币化计量,是汾河流域生态环境建设的现实问题,也是汾河流域实现可持续发展的重要保证。

目前,专门针对汾河流域土地退化问题的相关研究未见报道,但部分学者对山西省与土地退化有关的生态环境灾害损失进行了估算。张金屯等[3]以1999年的监测资料和统计数据为基础,采用替代市场法、恢复费用法等估算出山西省生态破坏经济损失为5.47×109元/a,其中水土流失、土地沙漠化、土地盐渍化损失值分别为4.50×108,2.83×108,3.86×108元/a。马国霞等[4-5]采用2000年沙漠化土地监测数据和2005年水土保持公报数据,利用替代市场法、机会成本法等计算出2005年中国北方10省区沙漠化经济损失值和中国水土流失经济损失值,其中土地沙漠化、水土流失给山西省造成的经济损失分别为9.12×108,1.39×1010元。薛占金等[6]以实地调查为基础,采用灾害经济评价方法估算出2008年晋北地区土地沙漠化造成的直接经济损失约为3.16×109元,占农业增加值的51.28%。

可以看出,由于研究范围、研究方法、研究时段、参数设定等方面的差异,以上涉及山西省生态环境灾害的经济损失估值差异较大。本研究以山西省文化和经济发展的摇篮——汾河流域为研究对象,运用灾害评估的基本原理与方法,以货币化形式对2010年汾河流域土地退化的经济损失进行评估,以期为制定汾河流域防治土地退化政策提供科学依据,同时为其他流域开展类似研究提供借鉴参考。

1 研究区概况

汾河,是黄河流域内的第二大支流,山西省境内流域面积最大,流程最长的第一大河。汾河发源于忻州市宁武县管涔山,至运城市万荣县注入黄河,干流全程长694.40km。汾河流域地理位置为东经110°30′—113°32′,北 纬 35°20′—39°00′,流 域 面 积39 826km2,占全省面积的25.50%。汾河流域地处中纬度大陆性季风气候带,为半干旱、半湿润型气候过渡区,年均气温为11.00℃,年均降水量为504.80mm,春季多风,干燥;夏季多雨,炎热;秋季少晴,早凉;冬季少雪,寒冷。地势北高南低,干流纵向穿行吕梁山脉、太行与太岳山脉之间,各支流发育在两大山系之中,河流行经的中间地带大部被厚度不均的松散黄土层所覆盖,丘陵起伏,沟壑纵横,是黄土高原特有的地貌形态。特殊的地形地貌把汾河干流分成上、中、下游3部分:(1)河源至太原市尖草坪区兰村为上游,长217.00km,除局部相间有河川地,小型盆地及阶台地约占10%以外,其余多属砂页岩、变质岩或灰岩土石山区;(2)太原兰村至洪洞县石滩为中游,长266.90km,以河谷平原为主,两边是土石山区和黄土丘陵区;(3)洪洞县石滩至入黄口为下游,长210.50km,属砂页岩及灰岩地层土石山区,主要为临汾盆地和运城盆地。汾河沿途接纳的大小支流有100多条,流域面积>50km2的支流有59条,其中流域面积>1 000km2的支流有7条:岚河、潇河、昌源河、文峪河、双池河、洪安涧河和浍河。

汾河也是山西省的母亲河,地跨忻州、太原、晋中、吕梁、临汾、运城6个地级市,共计40个县(市、区)。2010年流域总人口1 32×104人,占全省的45%,耕地面积1.16×106hm2,占全省的29.54%,水资源总量3.36×109m3,占全省的27.20%[7]。沿汾河两岸分布有丰富的煤、铁等矿产资源,是山西省工业集中,农业发达的主要地区,2010年工业产值占全省的46%,农业产值占全省的64%[7],在山西省经济社会发展中居于十分重要的地位。

2 资料来源及研究方法

2.1 资料来源

汾河流域土地退化的主要类型有:水土流失、土地沙漠化和土壤盐渍化。

水土流失和土壤盐渍化的资料主要来源于山西省水土保持监测中心和汾河流域各市水土保持监测站,以及《2011年山西统计年鉴》,《2010年山西省环境状况公报》,《2010年山西省环境质量状况》,《2010年山西省水资源公报》,《山西省2010年国民经济和社会发展统计公报》等。

土地沙漠化的资料主要来源于解译2010年7,8月的TM影像(分辨率30m,无云或少云)。通过镶嵌处理、几何校正、掩膜处理,使用流沙比例、植被盖度、影像色调、地表特征等指标,得到汾河流域土地沙漠化数据。

实地调查主要集中在汾河流域的6个主要城市—忻州市、太原市、晋中市、吕梁市、临汾市、运城市。调查时间为2011年8—9月共2次,主要任务:一是采用面对面的方式收集评价过程中的缺失数据,二是采用GPS和数码相机核实解译TM影像不确定的沙漠化区域和数据。

价格或单价采用2010年汾河流域6市区的平均价格或单价。

2.2 研究方法

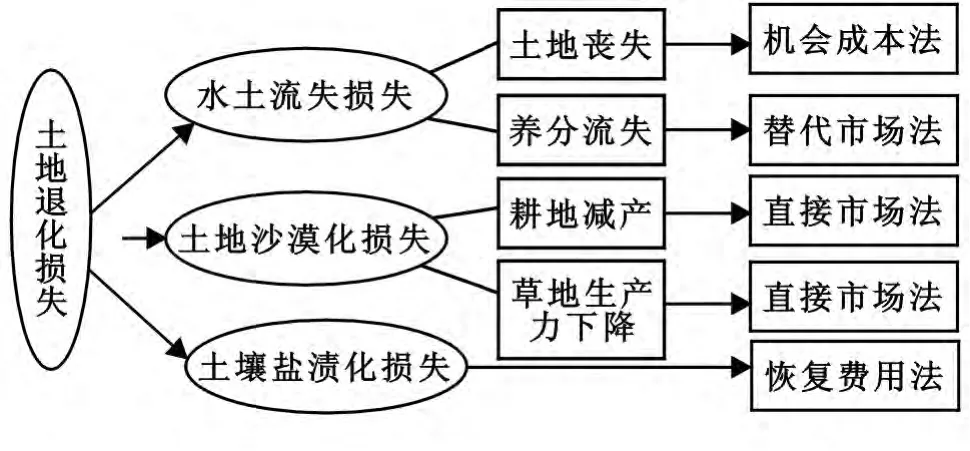

土地退化对资源、环境、经济社会发展带来的危害主要体现在:土体丧失、耕地养分和有机质损失、耕地减产、草地生产力下降、自然灾害、基础设施损失等。本研究采用生态经济损益核算方法,对汾河流域土地退化的经济损失进行估算(图1)。

图1 土地退化经济损失的估算框架

3 结果与分析

3.1 汾河流域2010年土地退化状况

过去几十年,随着能源重化工基地的建设和矿产资源的高强度开发,使得汾河流域的生态环境遭到严重破坏。工业“三废”,环境污染,水土流失,植被破坏,生物多样性锐减,水源枯竭,灾害频发,严重制约着山西省“转型跨越发展”的步伐和“综改试验区”的建设。汾河流域的土地退化不仅影响着山西省的生态安全,而且影响着黄河流域的生态安全。

(1)水土流失面广量大。汾河流域位于黄土高原东部,流域内的40个县(市、区)几乎都存在水土流失问题,尤以上游、中游吕梁山区的14个县(市、区)水土流失最为严重。据资料显示,汾河流域水土流失面积27 900km2,占流域总面积的70%,侵蚀强度以中度2 500~5 000t/(km2·a)和重度5 000~8 000t/(km2·a)为主。汾河年均输沙量约为2.88×107t,平均含沙量24kg/s[8],是黄河泥沙的主要来源之一。大面积的水土流失造成耕地面积减少、土壤养分流失、耕作困难、农业减产。

(2)土地沙漠化发展迅速。土地沙漠化主要发生在汾河流域上游地区。气候干旱,加之大风天气、植被稀少和不合理的工农业生产活动,致使汾河上游地区土地沙漠化迅速蔓延。据笔者解译TM影像,2010年汾河上游土地沙漠化面积为1 926.25km2,占汾河上游面积的25%,其中轻度、中度沙漠化土地面积分别为1 346.69,521.32km2,分别占沙漠化土地面积的69.91%,27.06%。每年春季在西北风的影响下,扬沙、浮尘天气频繁发生,不但影响着山西省农村、城市居民的生产和生活,而且影响到周边省份的生态安全。

(3)土壤盐渍化危害严重。土壤盐渍化主要分布在汾河流域的中下游盆地区,以太原盆地、临汾盆地、运城盆地为主。据笔者调查,2010年汾河流域中下游地区土壤盐渍化面积达977.57km2(占中下游面积的3.04%),其中大约55%属于原生盐渍化土地,45%属于由于粮食生产和灌溉技术等引起的次生盐渍化土地。盐渍化不仅致使大面积的土壤板结和肥力下降,阻碍农作物吸收养分和生长,而且使大量的动植物失去生存条件,生物多样性受损。

3.2 汾河流域土地退化的变化趋势

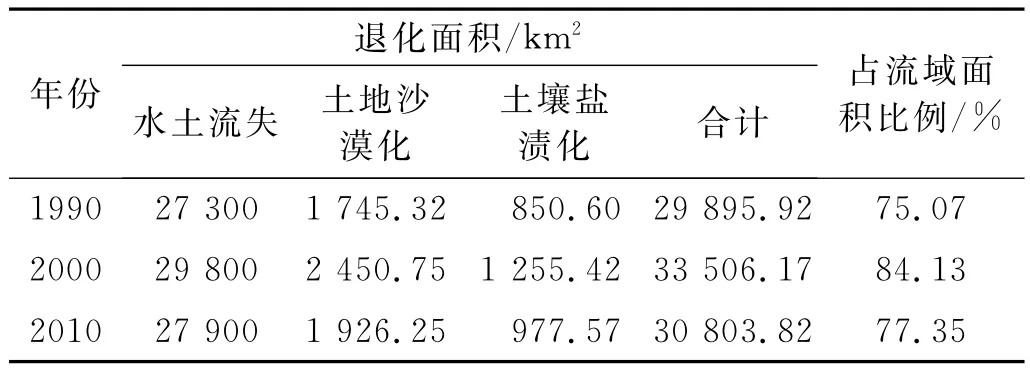

通过查阅资料,走访山西省造林局、山西省水土保持监测中心等部门,统计分析了近1990—2010年来汾河流域土地退化的动态变化(表1)。

表1 1990-2010年汾河流域土地退化动态变化

从表1可以看出,2000年汾河流域土地退化最严重,约占流域面积的84.13%。1990—2000年汾河流域土地退化呈扩展趋势,增长率为361.03km2/a,究其原因主要是经济结构单一,矿产资源私挖滥采等;2000—2010年汾河流域土地退化呈逆转趋势,减少率为270.24km2/a,这主要得益于进入新世纪国家相继启动了退耕还林、水土保持等工程,山西省实施了煤矿兼并重组整合、铁矿资源整合等项目。未来这些工程和项目的生态效益将进一步发挥作用,汾河流域土地退化面积将进一步缩减,生态环境步入良性发展的轨道。

2010年处于汾河流域土地退化实现逆转的第一个“10a末”,10a间土地退化减少了2 702.35km2(占流域面积的6.78%)。选用适当的评估方法和参数,对2010年汾河流域因土地退化产生的经济损失进行分类估算,一方面可以反映出10a来汾河流域防治土地退化的成效,另一方面希望引起政府有关部门的重视,巩固防治成果,继续加大防治力度。

3.3 汾河流域2010年土地退化经济损失估算

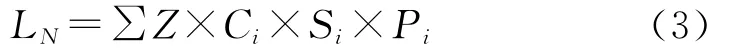

3.3.1 水土流失损失估算 汾河流域的水土流失主要以农田、林地和草地为主,导致土体丧失,土壤肥料流失,土壤贫瘠化。由此造成的经济损失可以用土壤层的损失和折算N,P,K肥和有机质进行估算,分别采用机会成本法和替代市场价值法求得。计算公式为:

式中:Z——土壤侵蚀破坏量(t/a);Mj——不同侵蚀强度的水土流失模数,以每一等级土壤侵蚀模数的中间值作为该等级侵蚀模数的计算标准〔t/(km2·a)〕;Aj——不同侵蚀强度的水土流失面积(km2)。

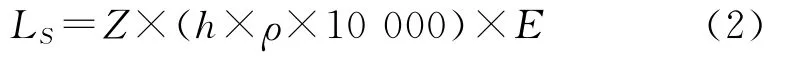

式中:LS——土壤层的损失价值(元);h——土壤层厚度 (取 0.3m);ρ——耕 作 层 土 壤 平 均 容 重(g/cm3);10 000——1hm2换算为 m2的换算量(m2);E——单位面积农林产值(元/hm2)[7]。

式中:LN——土壤养分损失的价值(元);i——对应N,P,K养分和有机质;Ci——土壤中 N,P,K和有机质含量(%),分别为0.070%,0.071%,0.013%,0.820%;Si——N,P,K和有机质折算为尿素、磷酸二铵、氯化钾和鸡粪的折纯系数,分别为2.07,1.85,1.56,2.12。Pi为2010年尿素、磷酸二铵、氯化钾、鸡粪的平均市场价格,其中,鸡粪的市场价格为0.40元/kg。

经计算,2010年汾河流域水土流失造成的土壤层和土壤养分经济损失分别为5.50×108,1.82×109元,二者合计2.37×109元,其中汾河上游地区的经济损失约为5.99×108元,中游吕梁山区的经济损失约为1.37×109元,分别占全流域经济损失的25.32%,57.74%。

3.3.2 土地沙漠化损失估算 土地沙漠化的形成包括自然和人为两方面的原因。在进行土地沙漠化经济损失估算时,把自然因素造成的沙漠化土地排除在外,以人为活动引起的沙漠化土地作为经济损失评价的对象。根据土壤风蚀的风洞模拟实验结果,人为活动对土地沙漠化的贡献率为80%[9]。汾河流域土地沙漠化造成的不良后果主要表现在耕地减产和草地生产力下降,采用直接市场法进行估算。其中草地生产力下降以草地载畜量下降的损失来体现,扣除劳力、资金、饲料等投入,据笔者实地走访汾河流域草地生产力的贡献率为40%。计算公式为:

式中:LF——粮食损失价值(元);Ai——不同沙漠化程度的土地面积(hm2);Yi——不同沙漠化程度的土地平均产量(kg/hm2);Ri——不同沙漠化程度土地的粮食减产率,轻度、中度、重度沙漠化土地分别使粮食减产10%,40%,70%;P——2010年粮食的市场价格(元/kg)。

式中:LG——草地承载量下降损失(元);Ci——不同沙漠化程度的草地承载量(羊个数/hm2);Ai——不同沙漠化程度的草地面积(hm2);P——2010年羊肉的市场价格(元/kg);M——羊的平均体质量(kg)。

经计算,2010年汾河流域土地沙漠化带来的粮食损失为1.95×108元,草地承载量损失为3.60×107元,二者合计2.31×108元。

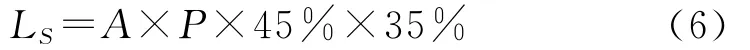

3.3.3 土壤盐渍化损失估算 汾河流域土壤盐渍化使土壤和大气之间的水分、气体、温度调节功能下降,使土壤中微生物的生存能力和土壤的自净能力降低,这些损失无法用市场价值衡量,因此汾河流域土壤盐渍化损失估算采用恢复费用法估算,把原生盐渍化土地排除在外,以次生盐渍化土地作为经济损失评价的对象,约有35%的次生盐渍化土地可治理利用。计算公式为:

式中:LS——盐渍化土壤治理总费用(元);A——盐渍化土壤面积(hm2);P——盐渍化土地治理费用(元/hm2),山西省盐渍化土地治理费用约为8×104元/hm2(干旱地区需8.0×104~1.4×105元/hm2)[3]。

由此可得,2010年汾河流域土壤盐渍化的治理恢复费用为1.23×109元。

汇总以上汾河流域土地退化带来的经济损失,合计为3.83×109元,其中水土流失的损失最大,占61.79%。

3.4 2010年土地退化损失对汾河流域可持续发展的影响

土地退化是汾河流域主要的生态环境问题,对流域可持续发展产生了深刻影响。

(1)比较汾河流域土地退化的损失值与全流域GDP值,反映土地退化对流域经济发展的影响程度。2010年汾河流域土地退化的经济损失为3.83×109元,约占全流域 GDP(4.98×1010元)的0.77%;上游、中游、下游的土地退化经济损失量分别占其GDP的1.45%,0.78%,0.41%,上游的土地退化损失对可持续发展的影响远大于中下游,而上游地区大多是贫困区,因此土地退化严重制约着上游地区的脱贫致富和全流域的经济发展。

(2)除自然因素外,不合理的土地利用方式是汾河流域土地退化的主要原因,土地退化与农业生产具有密切的关系。对比2010年汾河流域土地退化损失值与第一产业产值(2.63×1010元),发现前者占后者的14.58%,其中,中游土地退化损失值占第一产业产值的比例最大,为23.65%,上游为18.24%,下游为9.56%。可见,汾河流域存在着不可持续的农业生产活动,致使土地理化性质退化严重,直接影响汾河流域的生态安全和粮食安全。

(3)汾河流域土地退化给居民生活带来了危害。2010年汾河流域土地退化经济损失的人均负荷值为290.08元/人,其中,上游、中游、下游的人均负荷值分别为535.42,215.35,165.55元/人。汾河流域土地退化人均负荷值占农村人均纯收入的比值,上游为7.60%,中游为5.90%,下游为5.10%,贫困人口分布区与土地退化严重区的分布具有高度的一致性,因此土地退化阻碍着贫困人口增收致富的步伐。

4 讨论

(1)近年来,在国内有关生态损益的评估成果众多,但目前仍未形成标准化的评价理论和指标体系。我国应该在完善生态损益评估指标体系的基础上,建立土地退化经济损失的评价指标体系。本研究结合汾河流域的特点及其土地退化的现状,初步估算了2010年汾河流域土地退化造成的土体、养分、耕地、草地等方面的经济损失,取得了值得信赖的研究结果,希望能为同类研究提供参考,并够引起政府有关部门的重视。

(2)受调查时间、资料获取、研究条件等方面的制约,本研究主要估算了2010年汾河流域土地退化的经济损失,尚缺乏时间序列上的计量和比较。此外,国内相关研究估算结果基于研究范围、估算方法、选取指标等不同,不具有很强的可比性,其计算结果的科学性与精确度还有待于进一步发现与研究。

5 结论

(1)采用生态经济损益核算方法分别估算了2010年汾河流域水土流失、沙漠化、盐渍化的经济损失,三者合计经济损失高达3.83×109元,约占GDP的0.77%(上游占1.45%),上游地区影响着太原市乃至山西省的生态安全,是土地退化的重点治理区。

(2)2010年汾河流域土地退化损失值占第一产业产值的14.58%,汾河流域的农业发展在某种程度上是以土地退化为代价换来的,土地退化给汾河流域的可持续发展能力带来了深刻影响。

(3)2010年汾河流域土地退化经济损失的人均负荷值为290.08元/人,汾河上游地区的人均负荷值占农村人均纯收入的7.60%,严重制约着贫困地区人民的脱贫致富。

[1] 唐灿,孟晖.河西走廊地区土地荒漠化问题分析[J].中国地质灾害与防治学报,1999,10(4):47-55.

[2] 范庆安,庞春花,张峰.汾河流域湿地退化特征及恢复对策[J].水土保持通报,2008,28(5):192-194.

[3] 张金屯,梁嘉骅.山西生态环境损失分析及对策[J].中国软科学,2001,15(5):85-94.

[4] 马国霞,石敏俊,赵学涛,等.中国北方地区沙漠化造成经济损失的货币评价[J].中国沙漠,2008,28(4):627-633.

[5] 马国霞,石敏俊,李玫.中国水土流失经济损失的货币化评价[J].中国人口·资源与环境,2009,19(1):162-168.

[6] 薛占金,秦作栋,孟宪文.晋北地区土地沙漠化经济损失初步研究[J].干旱区资源与环境,2012,26(4):24-29.

[7] 山西省统计局,国家统计局山西调查总队.山西统计年鉴(2011)[M].北京:中国统计出版社,2011.

[8] 李国栋.浅议汾河入黄段河势变迁及影响[J].科技情报开发与经济,2004,14(4):210-212.

[9] 马义娟,苏志珠.山西省土地沙质荒漠化现状及发展趋势研究[J].水土保持学报,2003,17(6):81-84.