绵远河流域地震侵蚀与泥沙输移特征

漆力健,王兆印,王旭昭

(1.四川农业大学 水利与建筑工程系,四川 雅安625014;2.清华大学 水沙科学国家重点实验室,北京100084;3.北京矿产地质研究院,北京100012)

汶川地震引发了大量山体滑坡、崩塌、滚石等次生山地灾害,在河谷、山坡上形成大量的松散堆积物,估算震区堆积物总量超过5.0×109m3[1-4]。汶川地震次生山地灾害具有沿河流水系呈线状分布特点,绝大部分都是沿岷江以及大体垂直龙门山走向的深切河谷及其支流。这些河谷切割强烈,地形陡峻,形成了大量地震次生山地灾害[1,5]。地震引起的崩塌滑坡及随后的泥石流等次生灾害过程对流域产沙量产生显著影响,而且这种影响至少持续100a[6]。地震后崩塌滑坡的活跃期将持续5~10a,泥石流的活跃期持续10~30a[4,7-9]。

当山体受到地震波的强烈冲击时失稳而发生位移,以致地面形态改变。地震引发的直接侵蚀主要表现为崩塌和滑坡,后续的影响主要为泥石流。在汶川地震导致强烈的地表变化情况下,崩塌、滑坡体破坏了大量的山体和森林植被,并形成大面积裸露面,加剧了水土流失。震区河流的泥沙输移状况会对下游产生多大程度的影响引起了关注[2,4]。从2008年12月开始至今本研究对绵远河进行了连续观测,在此基础上初步分析了地震侵蚀产沙对流域泥沙输移的影响。

1 研究区域与研究方法

研究区域为发源于川西北九顶山南麓的绵远河山区河段,处在汶川地震高烈度区(Ⅷ—Ⅺ)内,地震时激发了大量的崩塌滑坡,区域内形成众多的堰塞湖;震后又有密集的泥石流爆发。河流受到地震的影响非常剧烈,具有次生山地灾害种类多、数量大的特点,在震区是一条具有代表性的河流。绵远河是沱江正源,位于四川省著名的鹿头山暴雨中心区,全长129km。其中山区河段长50.1km2,流域面积357.1 km2,多年平均径流量4.66×108m3。调查区域为汉旺镇以上的山区河段,区间长约38km,高差1 052 m,河道平均坡降27.7‰。数据获取主要是通过野外实地测量、室内样品分析实现的。堆积体、河床淤积的几何特征用电子经纬仪和激光测距仪测量,通过测量误差<1m的高精度GPS接收器确定地理位置;利用1954年的1∶5万地形图以及震后遥感图与实测数据综合分析。泥沙悬移质输移量通过在出山口(汉旺)定点采用积深法采集水样获得。颗粒级配测定方法是漂石等粗颗粒则在堆积现场进行量测统计,对60mm以下的颗粒则取样5~10kg筛分称重,对小于0.075mm的颗粒用激光粒度测试仪分析。

2 地震侵蚀堆积物总量

绵远河山区河段河谷深切,河谷狭窄曲折,两岸山势陡峻。地震时,崩塌滑坡绝大部分直接进入支沟或主河。绵远河流域次生灾害在数量上以崩塌为主,规模一般较小;滑坡虽然不多,但规模巨大,如文家沟滑坡为汶川地震的第二大滑坡;此外,地震侵蚀的大量松散堆积物导致震后泥石流沟密集出现。崩塌滑坡在主河形成22个堰塞湖,其中御军门、小岗剑等4个均被列为震后初期排险重点关注的堰塞湖。震后又因泥石流形成5处堰塞湖。后因人工开挖或冲溃,现存有24个堰塞湖。

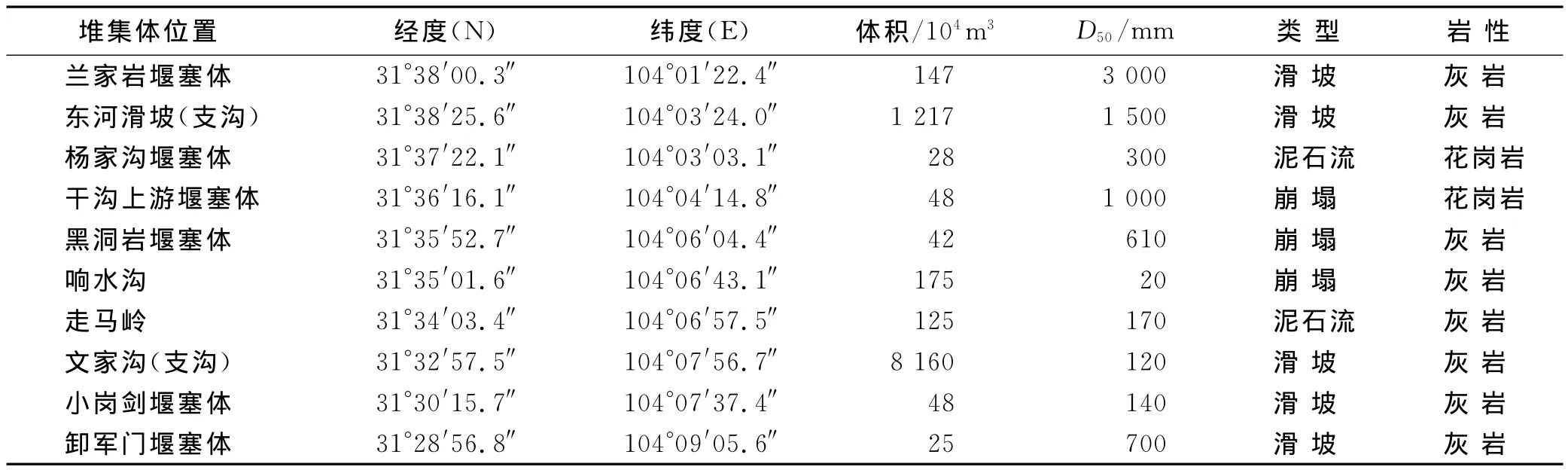

对区域内体积在1 000m3以上的堆积体进行了测量和统计(表1)。1.0×107m3以上的堆积体仅两个(文家沟、东河),但二者总体积超过9.0×107m3;而100~1 000×104m3范围的堆积量约1.3×107m3。10~100×104m3有59个,总堆积量约5.0×106m3。0.1~1×104m3范围的个数有113个,但总规模不大,仅为2.3×105m3。不同规模堆积体的个数呈现指数分布(图1)。

山区河段上游的崩塌滑坡体分布密集,尤其是1 000m3以下的小崩塌体几乎连接不断,而下游分布明显稀疏。从总体上看,下游的单个体积比上游的大。调查区域内1.0×103m3以上的堆积体共计196个,总体积约为1.2×108m3;其中约90%的松散物质堆积在支沟中。

汶川地震前的绵远河流域植被覆盖率很高,主要是面状侵蚀,侵蚀产沙颗粒较细,每年土壤侵蚀量约为1.1×106m3。那么汶川地震侵蚀导致的绵远河流域松散堆积物总量相当于正常年份的103倍。

表1 绵远河流域主要堆积体统计

3 震时与震后的泥沙输移与堆积特征

地震时引发的侵蚀主要表现为崩塌和滑坡,而震后又由于强降雨的影响引发大量的泥石流,泥沙从支沟进入主河发生堆积。

主河中的细颗粒物质在洪水作用下进入下游。根据泥沙进入主河后的运移距离与堆积特征,将侵蚀总量进行了分类统计。

图1 绵远河流域主要崩滑体统计

3.1 主河临岸侵蚀与泥石流堆积量

绵远河主河上的堆积物可以分为两部分:一部分是地震发生时河流两岸山体崩塌滑移直接进入主河道的;也有少量由支沟进入主河,如文家沟滑坡的高速远程碎屑流一部分运行距离达4km进入绵远河。崩塌滑坡的物质颗粒比较粗大,进入河道后一般停留在原地,体积较大滑坡体的一般会形成堰塞体,如黑洞岩、小岗剑等堰塞体;体积较小的堆积体即使在大暴雨的情况下,参与运动的量以及运动距离也极其有限。这部分物质的总量在震后基本上不会增加,总计约5.1×106m3。另外一部分为泥石流从支沟携带进主河。泥石流爆发的频率高,地震后的前两年在降雨量超过30mm/d,支沟内的松散堆积物就可能形成泥石流进入主河。这些泥石流堆积物有很强的抵御洪水冲刷能力,入河之后大部分立即沉积下来。2008—2012年输入绵远河的泥石流总量大约6.8×106m3。在2010年“8·13”特大群发泥石流灾害后,危害性最大的文家沟、走马岭沟、小岗剑泥石流已经重点治理。虽然绵远河主河的堆积物在5~10a内总体上还会有增加的趋势,但是增加量将明显减少。另外由于众多崩塌滑坡体堆积在河道两侧山体上,大雨时还会形成数量众多的边坡泥石流进入河道,但经过2010年8月强降雨之后,将来总体规模增加应不大,新的入河泥沙量将很有限。绵远河主河上这两类堆积物质的总量约1.2×107m3。它们共同的特点是以粗大颗粒为主,进入到主河后运行距离很短甚至停留在原地。

3.2 短距离输运与堆积的泥沙量

支沟中的粒径较小的颗粒在汛期时在水流作用下进入主河以及上面两种堆积物在洪水作用下会有短距离的运动,导致有些河段淤积明显。如库容较小的桃花坪堰塞湖在2009年一次暴雨过后,库尾三角洲向前推移约60m,淤积厚度超过5m,2010年汛期后已近淤满。由于堰塞体的出现,并形成一定的库容,对泥沙产生截留作用。推移质运动范围大致以堰塞体作为节点在两个堰塞体之间河道运动,最后停积在堰塞湖内。局部河段淤积程度和两堰塞体之间以及所在河段区间支沟中的崩滑堆积物的规模关系密切。统计得到的推移质运动总量约2.5×106m3。崩滑体形成堰塞湖与推移质的堵淤,使得大多河段河床抬升明显,在伐木场附近的河床抬高超过10m。这样使得河床局部相对变宽缓,降低了水流的挟沙能力,悬移质也因进入堰塞湖时水流流速减慢而部分沉积在堰塞湖内的中下游区域,杨家沟、小岗剑等堰塞湖坝前泥沙沉积厚度均超过30cm。堰塞湖内淤积的悬移质总量约为1.23×105m3。因受到堰塞湖的影响,推移质和部分悬移质运行距离有限。这两种短距离输运的物质总量约2.6×106m3。

3.3 长距离输移泥沙量

2009—2011年绵远河山区河段出口(汉旺)平均含沙量约为0.381kg/m3。根据2010年绵远河(汉旺)径流量为5.1×108m3计算可得,汶川地震后绵远河山区段出口的年输沙量约为1.9×105t。这些物质与泥沙输移方式有关,一部分是地震时就堆积在主河,可以直接被输送到下游,也有一部分先由支沟进入主河,再被水流带往下游。

3.4 沉积与输移特征

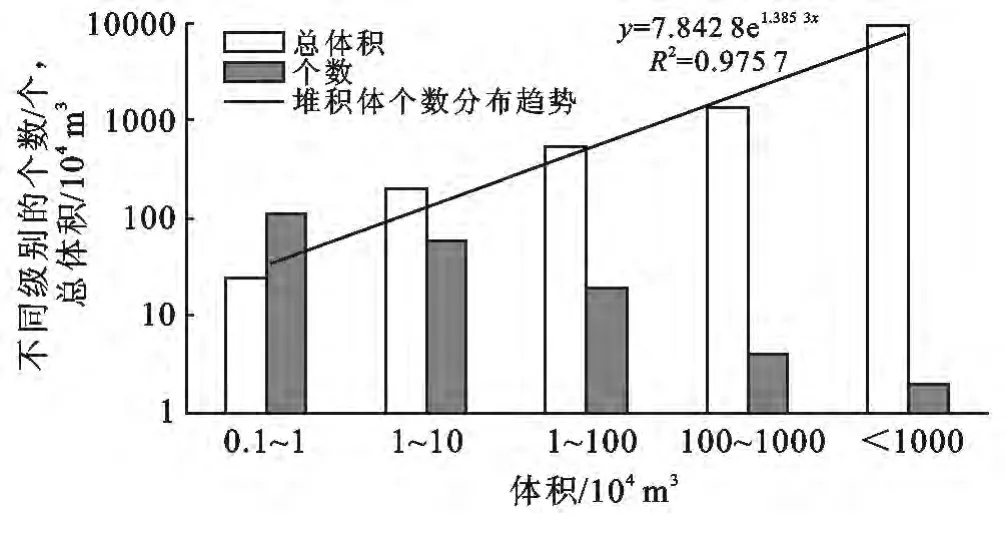

对大量不同类型堆积物样品的级配分析结果表明,崩塌滑坡体的物质粒径大,大小悬殊,级配宽。从表1和图2可知,绝大部分的崩塌滑坡堆积体的中值粒径在200~3 000mm之间,作为地震的最初产物,崩塌滑坡体中粒径小于1mm的颗粒不到5%。泥石流的颗粒也较粗,观测到的最大粒径超过4 000mm,中值粒径在70~700mm之间(图2)。泥石流中粒径在1mm以下的颗粒比例在6%左右。图2中所示主河中推移质的中值粒径相对较小,但也在4~30mm之间。由于堰塞湖减缓水流速度,也有相当数量的粒径0.1mm以下的细颗粒沉积在湖内(图2)。实测结果表明,地震主河河岸侵蚀物质与泥石流占地震侵蚀总量的10.4%,推移质和沉积在堰塞湖内的悬移质之和约为主河河岸侵蚀与泥石流堆积物的21.6%;而年均输移到下游的悬移质只有短距离输运泥沙量的3.8%。随着泥沙运动距离的增加,地震侵蚀产沙→河岸侵蚀与泥石流→短距离输移泥沙→长距离输移泥沙过程中,以固体物质的搬运距离进行比较,运行距离长的为下一级,则每下一级的输移量相应减小一个数量级,能够进入到绵远河平原河段的泥沙量年均不到地震总侵蚀量的1‰。另外,加之河流上的堰塞体、水坝具有拦沙作用,所以汶川地震产生的松散堆积物中绝大部分都会停留在侵蚀发生区域附近。

图2 研究区主要崩塌滑坡、泥石流及推移质级配

4 震后泥沙输移的计算分析

汶川地震造成重灾区地表侵蚀量的剧增,引起了地震区内河流的显著演变,其对下游河流的影响引人关注。正常年份时,岷沱江上游悬移质泥沙主要来自面蚀,大都是细沙,只有少量粗沙;而重力侵蚀量只占总侵蚀量的10%左右,侵蚀物中小于细沙级的泥沙占5%~10%[10]。而即使在侵蚀泥沙大都是细沙情况下,沱江、岷江流域的泥沙输移比仅0.16和0.20[11],说明大量的细颗粒泥沙滞留在离侵蚀位置不远处。

王兆印等[9]的研究也证实,长江上游几乎所有大于0.5mm粒径的泥沙和约50%粒径小于0.5mm的颗粒沉积在沟谷和支流中。在不考虑输移过程中泥沙颗粒破碎、磨蚀和溶蚀的情况下,地震后短期内的绵远河泥沙运移情况可通过代表粒径分析法[9]进行估算。

4.1 推移质输移计算

根据粒径大小将图2中每一个崩塌滑坡体的泥沙粒径分成n组:D1~D2,D2~D3,D3~D4,…,其中下标为顺序数。ΔPi为粒径介于Di~Di+1之间的泥沙在总量中所占的百分比。区域内粒径介于Di~Di+1之间的崩滑体总量SDi计算公式为:

式中:Sd——某一个崩滑体的泥沙量。最后可以得到停留在原处的总崩滑体平均级配。考虑到其中已有一部分被水流带走,那么在最初状态下的级配(初始级配)可粗略表示为:

式中:Sm——最初状态下崩滑体的代表粒径级配;Sa——停留在原处的崩滑体平均级配;Sb——被水流带走物质的级配,对于崩滑体而言,应该包含进入主河道泥石流、推移质及悬移质3类,因后二者的比例很小,可忽略以简化计算。α,β——相应类型物质在总量中占的比例。

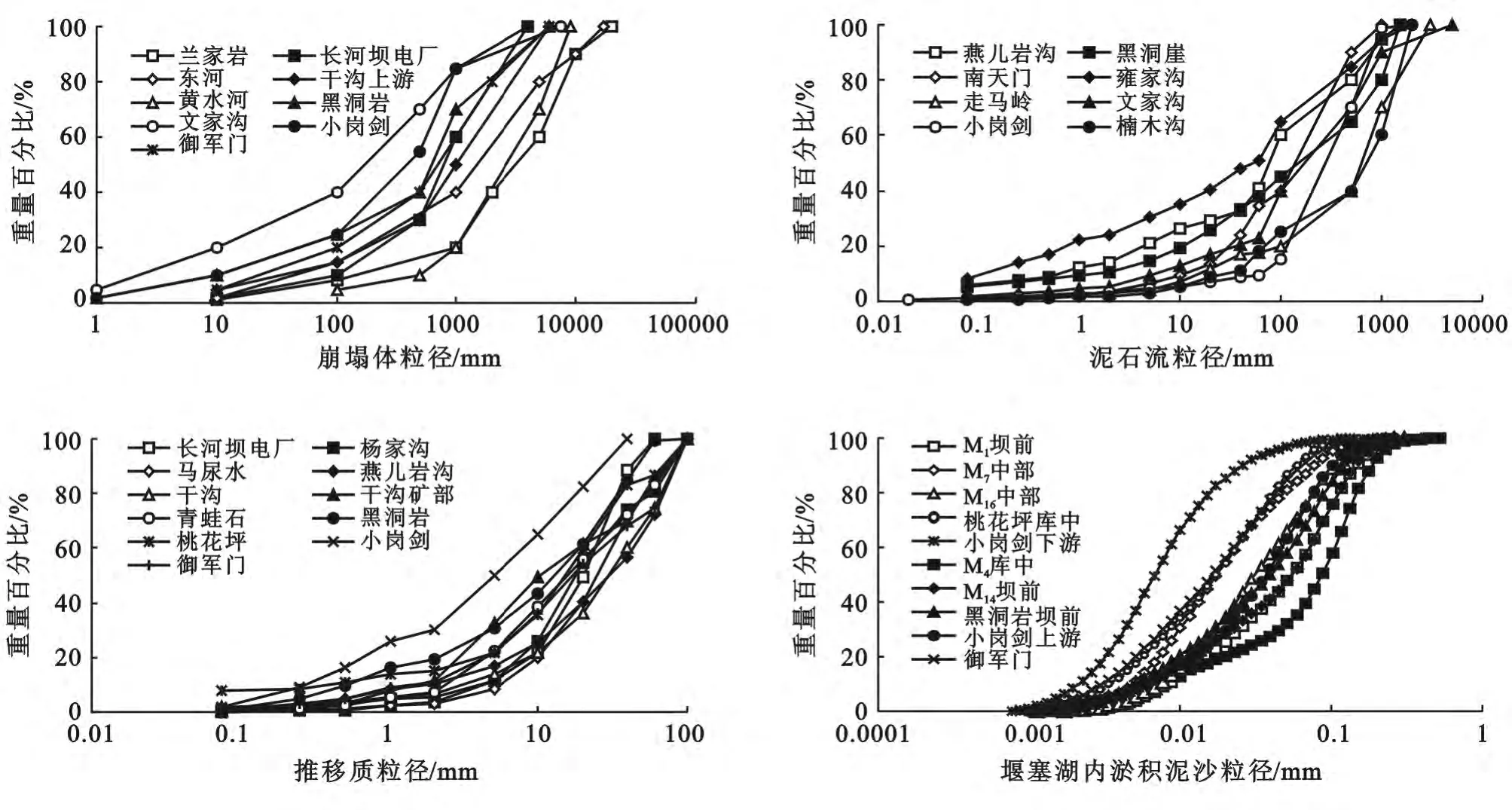

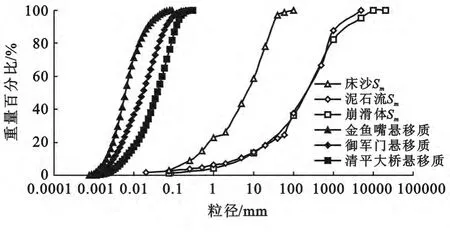

类似地,可求得泥石流和推移质的代表粒径级配,级配曲线如图3所示。

图3 绵远河崩塌体、泥石流、推移质及悬移质代表粒径级配曲线

区域内对于某一类物质不能被水流搬运走的粒径介于Di~Di+1之间的沙量STi可以用下式计算:

式中:Su,Sd——上一级和下一级运移的泥沙量,下标u,d分别代表上一级、下一级。

流域内的崩滑体与泥石流级配在大部分范围内接近(图3),泥石流具有将崩塌滑坡体中粒径1m以下的全部颗粒以及1~5m中95%的固体物质搬运至下游的能力,5m以上的则难以带走。但是实际上,泥石流发生不仅受到降雨条件的影响,也会因泥石流发生后沟谷地形变化以及治理工程的作用,而逐渐减弱;因此泥石流的规模在地震侵蚀总量中的比例并不大。如文家沟滑坡体的物质基本上以泥石流形式进入绵远河,2008—2010年共计4.1×106m3,仅占其总量的5%。文家沟滑坡在2010年“8·13”泥石流后进行高强度治理后,基本上稳定,堆积体中只有很少量的细颗粒以悬移质形式输送到绵远河。

由图3可知,推移质的粒径在100mm以下,也就意味着主河中的崩滑体和泥石流中粒径大于100mm的物质均停留在原地。由公式(3)计算可得:粒径大于100mm的泥沙量ST为7.4×106m3,粒径10~100mm的泥沙量ST为1.8×106m3,粒径小于10mm的泥沙量ST为2.1×105m3。由此可知,已位于(或进入)主河的崩滑体和泥石流中的物质有可能被水流挟带到下游大约2.0×106m3,占其中的20%,而且这20%中的物质向下游输移也需要经过多年的水流作用才有可能达到。在今后还可能因泥石流或山洪爆发而将支沟的泥沙带入主河,但是其中可以运移到主河下游的物质的比例是相近的。

4.2 悬移质输移计算

图3给出了2009—2011年绵远河山区河段中下游三处地方悬移质的平均级配曲线。清平大桥位于绵远河山区河段的中游,下游右侧有一条较大的支沟入汇;卸军门(取样点在堰塞体上游)位于山区河段下游,至出山口没有较大的支流入汇;金鱼嘴位于出山口。

根据泥沙收支平衡概念:

河段沉积量=∑河段输入沙量-∑河段输出沙量

结合公式(3),卸军门与金鱼嘴的悬移质级配中最大值分别为0.229和0.089mm,可以大致推定这一区间粒径大于0.089mm的泥沙都淤积在河道与堰塞湖内,而粒径小于0.089mm的泥沙中约35%没有被输运到下游。如果不考虑支流入汇影响,则从绵远河中游(清平大桥)至出山口(金鱼嘴)的河道区间,悬移质有超过50%在沿程落淤。

汶川地震后,绵远河流域最大日降雨量以2010年为最大,达227.5mm。与1992—2005年14a的最大日降雨量比较[12],有3a明显高于2010年,有5a相近,其余年份的最大日降雨量均小于150mm。2010年水文气象数据处于较高值,加之降雨量较小的2009年(文家沟沟口实测最大日降雨量96mm)和2008年(最大日降雨量88mm),2010年绵远河的年径流量(5.1×108m3)比典型丰水年(P=25%)径流量(4.89×108m3)大。对于泥沙输移而言,这几年水文情况有一定的代表性。按沱江流域的多年平均输沙模数540t/(km2·a)计算[11](因缺少震前绵远河泥沙方面的资料,参照沱江数据),得绵远河山区段出口的汶川地震前年输沙量约为1.9×105t,实测震后年输沙量约为1.9×105t,因此可认为在一段时期内震后与震前年输沙量相近。

实际上,云南小江流域众多泥石流沟的物质相比地震区松散堆积物的粒径小得多,但每年侵蚀物质中只有2%的泥沙向下游输运进入小江[9]。汶川地震引起的地表侵蚀量巨大,但颗粒平均粒径比正常年份侵蚀情况下大得多,粒径小于0.5mm的颗粒比例相应少得多。在水文气象条件不变的情况下,震区的松散堆积物大部分会停留在原区域内,而可以被输送到下游的物质进入主河道及下游也需要一个长期的过程。当然,今后绵远河的泥沙输移可能会出现新的变化,如修建泥石流防治工程,堰塞湖淤满、上游采矿等对泥沙拦排的影响,值得长期关注。

5 结论

汶川地震造成的侵蚀产沙量巨大,数十倍甚至百倍于正常年份的产沙量,导致震区内的水土流失非常严重。由于地震形成的崩塌滑坡堆积体的组成颗粒粗大,细颗粒比例很小。在当地水文气象条件基本不变的情况下,几乎所有的粗颗粒泥沙都沉积在发生侵蚀位置的附近,大部分中等粒径也只能短距离的运移,甚至一部分细颗粒泥沙也会沉积在支沟和上游河道。初步研究表明,汶川地震侵蚀导致进入绵远河下游的泥沙量较地震前不会有明显的增加。因此,汶川地震造成绵远河上游侵蚀变化很大,但是在近期内对绵远河下游与沱江的输沙量及河床演变的影响有限;长期变化受到一些因素的影响,还需要进一步的观测。

[1] 谢洪,王士革,孔纪名.“5·12”汶川地震次生山地灾害的分布与特点[J].山地学报,2009,27(4):396-401.

[2] 陈晓清,李智广,崔鹏,等.5.12汶川地震重灾区水土流失初步估算[J].山地学报,2009,27(1):122-127.

[3] Wang Zhaoyin,Cui Peng,Wang Ruiyu.Mass movements triggered by the Wenchuan earthquake and management strategies of quake lakes[J].Intl.J.River Basin Management,2009,7(1):1-12.

[4] 曹叔尤,刘兴年,黄尔,等.地震背景下的川江流域泥沙与河床演变问题研究进展[J].四川大学学报:工程科学版,2009,41(3):26-34.

[5] 黄润秋,李为乐.“5·12”汶川大地震触发地质灾害的发育分布规律研究[J].岩石力学与工程学报,2008,27(12):2585-2592.

[6] Koi T,Hotta N,Ishigaki I,et al.Prolonged impact of earthquake-induced landslides on sediment yield in a mountain watershed:The Tanzawa region,Japan[J].Geomorphology,2008,101(4):692-702.

[7] 崔鹏,韦方强,陈晓清,等.汶川地震次生山地灾害及其减灾对策[J].中国科学院院刊,2008,23(4):317-323.

[8] 谢洪,钟敦伦,矫震,等.2008年汶川地震重灾区的泥石流[J].山地学报,2009,27(4):501-509.

[9] 王兆印,黄文典,李义天.长江流域泥沙输移与概算[J].泥沙研究,2007(2):1-10.

[10] 景可.长江上游泥沙输移比初探[J].泥沙研究,2002(1):53-59.

[11] 陈治谏,刘邵权,杨定国,等.长江上游水土流失与防治对策研究[J].水土保持学报,2000,14(4):1-6.

[12] 倪化勇,郑万模,唐业旗,等.汶川震区文家沟泥石流成灾机理与特征[J].工程地质学报,2011,19(2):262-270.