我国农民工劳动合约签订率低的原因分析

——基于劳动力市场分割和产业分割的分析框架

宋林,亓同敏

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061)

我国农民工劳动合约签订率低的原因分析

——基于劳动力市场分割和产业分割的分析框架

宋林,亓同敏

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061)

劳动合约签订是劳动保护的重要形式,但我国农民工劳动合约签订率却只是在2008年《劳动合同法》实施后有暂时较大幅度的上扬,此后随时间推移却几近停滞。文章以劳动力市场分割和产业分割框架为基础,构建了不同劳动力市场特征和产业组织特征组合的四象限分析框架,探讨了不同象限中劳动合约的运行机制,并结合我国边缘产业和农民工现状,就劳动合约签订问题建立了一个简单的博弈模型。分析得出,在边缘产业与次级劳动力市场的组合下,农民工劳动合约签订存在着“组织失灵”、“市场失灵”和“政府失灵”三重困境,这是我国农民工劳动合同签约率停滞不前的主要原因。文章最后提出了相应的结论和政策建议。

农民工;劳动合约;次级劳动力市场;边缘产业

一、我国农民工劳动合约签订现状

劳动合同作为一种正式契约形式,是确立雇佣双方契约关系、明确双方权利义务的制度保障载体。我国于2008年1月1日起已正式实施的《劳动合同法》,通过对雇主与雇员签订书面劳动合同的强制规定,将双方的权利与义务明确化、规范化,从理论上而言无疑对劳动者尤其是弱势农民工群体的权益保护起到了重要作用。基于经济学视角,合约本身具有不完备性,同时未来还有不确定性,因此,在现实层面,劳动关系一直处于一种复杂的动态环境中。那么,以《劳动合同法》为背景,讨论农民工群体劳动合约的实际有效签订问题也就具有重要的现实意义。劳动合约的有效签订主要取决于两个方面:其一,合约本身是否具有激励相容性,据此合约双方当事人对合约价值做出理性判断及相应的行为选择;其二,当合约不具有激励相容性也就无法自我实施时,政府作为强制性第三方是否具有相应的裁决能力和执行效率。

农民工是我国经济改革和社会转型过程中的特殊产物。由于我国改革进程的不平衡性、转型过程中的制度缺失以及长期存在的城乡二元社会体制等问题,虽然农民工已经成为我国产业工人的重要组成部分,却仍处在城市社会的边缘,基本劳动权益经常得不到有效保障,各种“农民工问题”不断涌现。在《劳动合同法》出台前,农民工劳动合同签订率一直处于较低水平:据2004年全国抽样调查数据显示,农民工劳动合同总体签订率在30%左右,中小型非公有制企业签订率不到20%(杨柳,2006)[1];万向东、刘林平等(2006)在对2005年珠三角和长三角两地进行的跨地域流动的外来农民工的大规模调查研究显示,珠三角未签订正式劳动合同的样本高达52.4%,长三角为43.3%[2];刘辉、周慧文(2007)于2006年在杭州市组织的一项调查显示,未签订劳动合同的农民工占58.6%,对是否签订劳动合同不清楚的农民工占0.7%[3]。

《劳动合同法》正式实施后,学者们针对农民工劳动合同签订率是否得到有效提升问题进行了大量的调查研究。刘林平、陈小娟(2010)对比分析了《劳动合同法》实施前后珠三角地区农民工合同签订状况的两次调查,结果显示,2008年的被调查者中有58.14%的农民工签订了劳动合同,签订率较2006年的调查结果提高了15.37%[4];潘烜、程名望等(2013)运用2009年上海市农调队农民工就业状况调查资料,发现有86.65%的人签订了劳动合同,未签订的比例只有9.13%[5]。何一鸣、罗必良(2011)于2010年3月在广州市农民工聚居地带组织的一项调查得出,签订劳动合同的农民工占到了60.51%,但同时也发现,2008年前未签订劳动合同的农民工中有83%在2008年后仍未签订劳动合同,即最多只有17%的农民工是因为《劳动合同法》的实施才得以跟企业订立了劳动合同[6]。郑英隆、武志伟等(2013)在2011年同样针对广州市农民工的调查得出签订劳动合约的比例为64.3%[7]。以上调查研究表明,《劳动合同法》的出台确实使得农民工劳动合同签订率较以往有了明显提高。然而,随着时间向后推移,统计数据却显示,农民工劳动合约签订率近几年并未有明显改善,甚至是停滞不前,见表1。

表1 我国外出受雇农民工劳动合同未签订率%

表1显示,2009年以受雇形式从业的外出农民工中有近六成(57.2%)农民工没有签订劳动合同,至2012年,经三年的时间跨度后,农民工劳动合同签订比例也只是略有提高,共提升1.1个百分点,仍有56.1%的外出受雇农民工未签订劳动合同;同时,2011至2012年签订率仅增长了0.1个百分点。再从分行业数据来看,2009-2011年,除制造业外,其余行业签订率均有所提升,但建筑业和住宿餐饮业签订率的改善都不足1%;至2012年,服务业、住宿餐饮业和批发零售业签订率继续改善,但建筑业劳动合同签订率不升反降,而制造业劳动合同签订率则止跌上升。最终,批发零售业未签订率最低,提升状况最明显,而建筑业未签订率最高,并呈上升趋势。

整体数据表明,《劳动合同法》的规制效果随着时间推移在慢慢衰退。因此,本文试图想解答的问题是,在劳动合同已被法律强制签订的情况下,为什么我国农民工劳动合同签订率仅仅是在2008年法律实施后有暂时较大幅度的上扬,此后随时间推移却基本停滞不前了呢?

二、关于农民工劳动合约签订的文献述评

国内对农民工劳动合约签订问题的研究起步较晚,自2002年才逐步丰富起来。《劳动合同法》出台前,学者们主要针对农民工合同签订率低的现状探究其中原因,主要有以下两个方面:第一,企业组织层面,刘林平和郭志坚(2004)通过对珠三角地区外来女工的调查,得出外来女工的权益保障状况(包括劳动合同签订率)与企业的正规化程度(取决于其性质和规模)相关[8];刘辉、周慧文(2007)通过对杭州市农民工的调查,也得出农民工是否签订劳动合同与所在企业的性质、规模有关,且还与企业所在行业有关[3];第二,从资本和劳动的实力对比方面,相关研究指出我国“强资本弱劳动”的总体格局下,雇主往往处于强势地位,而农民工自身文化素质和技术水平均较低,且法制、权利意识淡薄,因此双方悬殊的实力对比是农民工劳动合同签约率较低的主要原因(雷佑新、雷红,2005[9];刘东,2006[10])。

《劳动合同法》出台后,相关文献研究的视角也逐渐走向多元化。刘林平和陈小娟(2010)基于珠三角农民工调研数据,从经济学、组织理论和社会学三大方面实证检验了影响农民工劳动合同签订的因素,得出:农民工劳动合同的签订是资方主导的,但农民工人力资本在劳资关系博弈上是起作用的;企业制度是决定农民工劳动合同签订的关键变量,制度压力越大的企业劳动合同签订率越高;社会资本变量对农民工的劳动合同签订无显著影响[4]。谢勇、群晏(2012)则运用对江苏省的调研数据,得出了农民工受教育程度、持有技能证书、对相关劳动法律的了解程度是影响劳动合同签订以及合同年限的重要因素的结论[11]。而郑英隆,武志伟等(2013)的研究结果表明,农民工劳动合约与人力资本专用性、流动性、工会组织、合约知识密切相关[7]。陈祎和刘阳阳(2010)探讨了《劳动合同法》实施对农民工收入的影响,得出签订劳动合同可以提高农民工收入,但影响较大的实际上是进城务工人员这一劳动力群体中相对高端的那一部分,对于进城务工人员中低端的那一部分长期来看是不确定的[12]。何一鸣和罗必良(2011)通过问卷调查发现《劳动合同法》实施后,农民工群体的劳动合同订立、法定休息权利和加班工资发放等劳动权益保护条款在实际实施中均出现了偏差,并从行为主体租金耗散最小化角度,运用数理模型得出,法律实施效率受限主要在于考虑自身租金最大化的地方政府监督的缺乏[6]。唐跃军和张武阳(2009)基于中国的二元劳动力市场结构,构建博弈模型分析《劳动合同法》对不同员工的影响,发现其通过加强解雇保护,能提高知识型员工的努力程度,增加知识型员工和企业的收益;但却会降低体力型员工的努力程度,减少劳动密集型企业的收益。简而言之,对于高端劳工市场,《劳动合同法》促进“三赢”;而对于低端劳工市场,则可能导致“三输”[13]。

综上,以往研究从不同层面针对我国农民工劳动合约签订问题进行了分析并得出了一些有意义的结论,也均直接或间接的表明了,《劳动合同法》实施后农民工群体权益改善状况不容乐观的事实。但是,这些研究大多没有考虑到我国城市劳动力市场分割情况下,农民工处于“次级劳动力市场”的一些特点;也较少考虑到在产业分割的情况下,农民工就业的主体大多是处于“边缘产业”中的中小民营企业,而且随着外部环境的变化,这些企业正面临着越来越多的生存压力,如何促进我国中小企业的发展已经成为全球金融危机以来政府的重要议题。因此,本文将试图结合劳动力市场分割和产业分割两个维度,构建我国农民工劳动合约签订率停滞不前的分析框架,在此基础上结合我国边缘产业和农民工现状,就劳动合约签订问题建立简化的博弈模型,这也正是本文的创新之处。

三、劳动力市场分割和产业分割的分析框架

Doeringer和Piore较早地对劳动力市场分割理论进行了全面阐释,他们依据薪酬机制、晋升机会等的不同将劳动力市场划分为两大部分:“一级劳动力市场(primary labor mar⁃ket)”和“次级劳动力市场(secondary labor market)”,在不同的市场上,劳动者素质、劳动资源的配置、工资决定机制等方面均存在着显著差异。在一级劳动力市场,雇员人力资本存量高,工作条件好,工作流程合理,工资福利待遇高,员工就业稳定并有晋升机会,且可以通过“干中学”不断积累人力资本;而在次级劳动市场,雇员人力资本存量低,工作条件差,企业对其要求苛刻且监督管理任意专横,工资福利待遇低,培训和晋升机会缺乏,员工很难在工作中提升人力资本水平,劳动力流动率因而很高[14]。Dickens和Lang是早期对劳动力市场分割理论进行实证研究的学者,其研究表明城市中确实存在两个独立的劳动力市场,同时存在阻碍劳动力从次级劳动力市场向主要劳动力市场自由流动的非经济壁垒,员工很难从“次级劳动力市场”进入“一级劳动力市场”[15]。

Averitt最早构建起将二元劳动力市场与产业组织的二元结构联系起来的分析框架,并提出“边缘产业”的概念。他指出,一级劳动力市场主要由核心产业(Core sector)的厂商构成,它们生产规模大(表现在雇员人数、总资产及年产值),资本密集程度高,产品多元化,金融资源充足,具有管理及技术优势,因而盈利能力强;主要包括重工业、通讯业、工商服务业以及公共管理等行业。次级劳动力市场则大多居于边缘产业(Periphery sector),此类企业生产规模和资本密集程度都较低,产品种类也相对单一,市场份额小且高度竞争,企业盈利空间有限,节省成本与扩大销售对企业的生存和发展至关重要。另外,金融限制是边缘产业中企业面临的主要问题:相对于核心产业,它们现金流小、信用等级低、贷款利息率更高。边缘产业主要涵盖轻工业、建筑业、批发零售业和个人服务业等[16]。

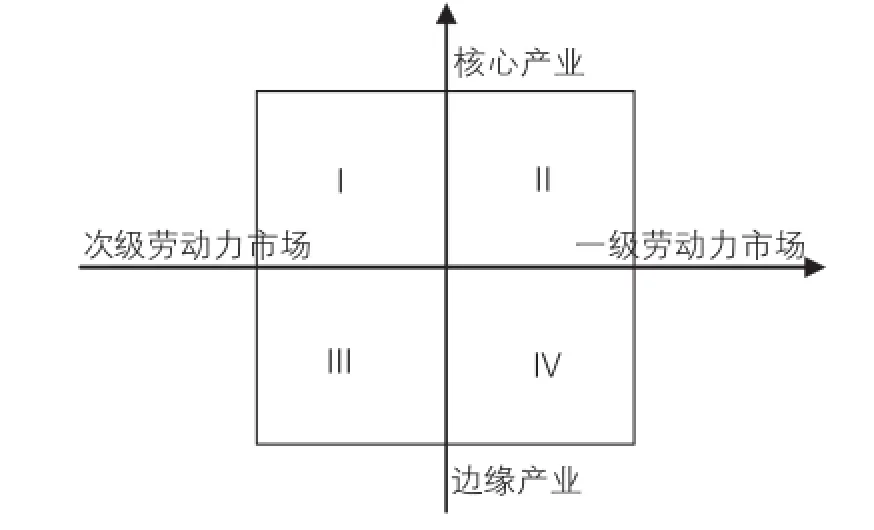

结合上述二元劳动力市场理论研究成果,我们可以构建起一个四个象限的分析框架,如图1所示。这四个象限分别代表了不同产业组织特征的企业和不同特征劳动力之间的契合,这种契合或通过组织内部化,或以市场的方式解决。我国《劳动合同法》是以维护劳动关系的长期性、稳定性为目的,但在不同的象限中,这一政策目标实现机制却存在很大的差异性。以下我们将分别对各个象限展开分析。

图1 二元劳动力市场和二元产业组织的组合

首先,第I象限是核心产业和一级劳动力市场的组合,这一区域中的企业规模大,资本、技术密集度高,运营系统复杂,整套体系的运作必需结合高素质的专用性人力资本。为了避免专用性人力资本的“套牢”问题导致的人力资本投资不足,同时鉴于劳动力替换成本、大规模的沉淀成本、非对称信息和交易成本等多重因素,这些企业形成了以“内部劳动力市场”为特征的组织体系。内部劳动力市场实质上即是关于人力资源管理、配置的一系列长期契约化制度安排,主要体现为:以长期雇佣关系为主;以内部管理及行政惯例而非价格机制为主要调节手段;职位分配实行“工作阶梯制”;以“锦标制度”(以内部晋升和报酬后置为核心)为主要激励机制;通过工作评价机制实行等级性资历工资报酬制,包括差别工资制、效率工资和延期付酬等。显然,企业组织内部的长期契约关系是这一组合有效率的治理结构选择,相应的,长期劳动合约成为主要的劳动契约形式。所以,在这一区域,企业组织结构有效地促成了具有激励相容性的劳动合约,劳动合约的签订与执行具备自我实施机制。

接着,我们分析第II象限,这一区域是核心产业的企业组织和次级劳动力市场的组合,描述的是大企业内部的劳动力市场分割。在大企业中,也存在大量技术含量较低的辅助性生产和生产生活的服务性工作,这些工作主要由一些低技能员工完成。由于这些岗位对人力资本的要求很低,不存在员工人力资本投资的“套牢”问题,基于成本方面的考量,企业一般不愿意为这些低技能员工提供长期劳动合约,这些员工的招聘和使用往往利用市场机制,企业提供的劳动合同以即期的连续合约为主。过去,这种用工在我国主要以临时工和合同工的形式出现,《劳动合同法》实施后,劳务派遣和非全日制用工等灵活雇佣方式被大量使用,成为大企业降低用工成本的主要形式。因此,在这一区域,法律强制作用形成的劳动合约不具有激励相容性,无法自我实施。

第IV象限则是中小企业和一级劳动力市场的组合。在中小企业中,关键性的技术人员、营销人员和管理人员对企业的发展至关重要。由于市场竞争激烈,中小企业的资源能力有限,很多企业事实上缺乏对这些高级员工的可信性承诺,企业和这些关键员工的契合,更多时候并非简单的劳动合同所能涵盖。在中小型高科技企业,企业未来的发展愿景构成了企业对关键员工可信性承诺的主要部分,股权激励在这些企业较为普遍;而对于依靠成本优势、定位于利基市场的中小企业,其员工主要来自次级劳动力市场,企业对于必须的关键能力,很多时候是利用市场合约而非劳动合约通过其他组织或个人来获得。由此可见,市场机制在中小企业的资源配置中居主导地位,劳动合约的签订和实施对高技能员工的意义事实上很有限。

最后来看第III象限,这一象限是边缘产业和次级劳动力市场的组合,是第I象限的对立面。首先,这一区域主要包括一些劳动密集型的传统行业,如制造业、建筑业、批发零售业和餐饮服务业等。我国近些年承接国际产业转移,利用低成本劳动力优势,以代工形式为主要运营模式的大量中小企业也居于这一区域。这些企业一般规模较小,组织结构简单,资本和技术的密集化程度较低,沉没成本也较低,退出容易,企业并不需要通过长期化经营来摊薄初期投资,经营运作更具灵活性;又由于进入壁垒低,企业之间竞争激烈,再加上金融限制问题,企业盈利能力和发展空间也有限。因此,低成本和灵活的适应性是这些企业的竞争法宝,与此同时,短期性和不稳定性也成为这些企业成长发展的软肋。再者,因企业产品附加值低以及生产过程的标准化和模块化,边缘产业对员工的人力资本和生产技能普遍要求不高,次级劳动力市场的员工是其劳动力供给主体。与内部劳动力市场不同,次级劳动力市场是以市场供求关系及价格机制作为劳动力资源的主要配置手段;同时,资强劳弱的劳动关系格局下,低薪酬、低福利、工作条件差、无内部晋升机制、培训晋升机会缺乏等激励机制缺陷,导致工作与劳动者之间的依附性被大大削弱,高流动性成为次级劳动力市场的最显著特征。所以,在这一区域,边缘产业中的企业,无法同第I象限中的核心产业组织一样有效的内生激励相容性的劳动合约,即存在着组织失灵问题;同时,不确定的市场环境和非完全的市场也影响了市场机制的有效性,即存在着市场失灵问题。最终,劳动关系的短期性和不确定性决定了即期合约和短期合约成为这一区域的主导契约形式。自然,以促进就业长期稳定性为目的的《劳动合同法》,在这一区域的实施面临严重问题。

综合以上四象限理论框架分析,可总结得出,除第I象限外,凡涉及次级劳动力市场或边缘产业的组合区域,法律强制作用下的劳动合约都不具有激励相容性,也就不具备自我实施机制。而第III象限,边缘产业与次级劳动力市场的组合,成为劳动合约有效签订问题的最典型区域。由此推测,我国农民工群体是否就处在这一象限呢?接下来,我们将从现实角度予以求证,并作进一步探讨。

四、我国边缘产业与次级劳动力市场组合的现状分析与模型验证

据国家人口计生委发布的“全国流动人口发展报告”,2009年我国2.11亿的流动人口中,78.7%为农业户口且以青壮年为主,主要在制造、批发零售和社会服务业领域就业,其中60%集中在工作条件差、职业病发生率高和工伤事故频发的低薪、高危行业[17]。又据2012年《农民工监测调查报告》,2008年以来,农民工就业一直以制造业、建筑业和服务业为主,占比达60%以上,且呈逐年递增趋势(见表2)。

根据上表再结合我国行业发展现状,可以看出,农民工所从事行业主要为职业技术含量低、工资福利水平低且缺乏稳定性的边缘产业,并以劳动密集型中小民营企业为主。这印证了农民工就业集中在边缘产业和次级劳动力市场组合区域中的事实。与此同时,随着外部形势的发展变化,作为劳动关系主体的我国边缘产业和农民工群体又呈现出各自的新特征,这就要求我们要在理论分析基础上,密切结合现实。

表2 农民工就业的主要行业分布%

(一)我国边缘产业现状

自2008年全球金融危机爆发以来,我国中小企业的生存和发展受到了很大的冲击。国际方面,金融危机、欧债危机等的深层次影响呈现长期化,世界经济增长持续乏力,国际市场需求疲软,我国对外贸易环境也因此不断恶化,贸易摩擦不断增多,我国已连续17年成为全球遭遇贸易摩擦最多的国家。同时,我国总体对外贸易增速自2010年以来明显回落,进出口总额增长率由2010年的34.7%跌至2011年的22.5%,2012年则进一步跌至6.2%。国内方面,从2010年一季度至2012年三季度,我国国内生产总值同比增长率由11.9%持续下滑至7.4%;规模以上工业企业增加值同比增速在2011年6-12月也连续下滑,并自2012年4月起至10月连续低于10%;消费者信心指数和社会消费品增速也缓慢下降,内需面临下行压力。另外,国内微观因素如原材料、劳动力价格上涨和人民币升值等则直接提高了企业的生产经营成本。而《劳动合同法》对正式合约签订及解雇保护等的强化又直接增加了企业的交易成本:首先,签订正式合约后,企业就要履行诸如为劳动者缴纳社会保险费用、执行休息休假制度和加班工资规定及按时足额发放工资等义务;其次,强化签订情形的无固定期限劳动合同,意味着雇佣双方权责的长期维持,而长期合约中环境及主体行为的不确定性可能导致企业履约费用增加;此外,《劳动合同法》还规定了因劳动合同解除或终止企业应向劳动者支付经济补偿的众多情形。

统计数据显示,我国中小企业发展指数从2010年一季度的107.1连续下降至2012年三季度的87.5;很多以代工模式发展起来的外向型劳动密集型中小企业受到极大冲击,极具代表性的像湖北仙桃彭场镇的无纺布产业、广东增城新塘镇的牛仔裤产业、浙江嵊州的领带产业等,这些曾经全球著名的劳动密集型产业集群以超乎想象的速度衰落和湮灭。可见,作为农民工主要需求方的边缘产业,当前形势下,其生存发展举步维艰。

(二)我国农民工现状

近几年,作为次级劳动力市场构成主体、处于劳动契约弱势一方的农民工,自身也在发生着一些很重要的变化,其中最大的变化当属代际变化。随着第一代农民工年龄增大并逐步返乡,“新生代农民工”已发展成为农民工的主体,中国社会科学院社会学研究所等研究机构组织的一次调查显示,80年代后出生的农民工已占到被调查总数的60%[18]。相对于上代农民工,新一代农民工呈现出“三高一低”特征:受教育程度高,职业期望值高,物质和精神享受要求高,但工作耐受力低。他们对劳动权益的诉求也更为全面化和纵深化,就业选择不仅看重硬件——工资,更看中软件——福利待遇、工厂环境、企业声望乃至发展机会等[19],而且当自己的权益诉求不能满足时敢于说“不”,维权意识有了相对提升。

另一大变化则是农民工就业“短工化”。2012年年初由清华大学社会学系与工众网联合发布的《农民工短工化就业趋势研究报告》[20]显示,“短工化”已成为当前农民工就业一个相当普遍的趋势,这种趋势可以概括为:干不长、频跳槽,发展空间小、努力成效低等。调查得出,农民工平均每份工作的持续时间为2年,两份工作的时间间隔约为半年多,2008年开始上份工作的农民工工作持续时间相比于2004年已缩短了近一半,“短工化”趋势逐年递增。另一方面,“高流动性”农民工在用工单位获得内部提升的空间却相当有限,超过1/3的农民工在上份工作期间薪酬、技能和管理层级均无提升,即“水平化”。

不难看出,客观上农民工群体构成的年轻化一定程度上促成了短工化的就业趋势。然而,这一趋势更重要的是农民工在外生(当前“二元体制”下一系列固化的外在因素,以户籍制度歧视为代表,另外还有企业工作环境、薪酬待遇等)及内生条件(如农民工自身低人力资本、低组织程度、低维权意识)下的主动行为选择,暗含了农民工对边缘产业中劳动合约价值的不可信。本质上,则是现实情形下其与边缘产业雇主博弈的最终结果。因此,接下来,本文将在上述分析的基础上,构建边缘产业雇主与农民工就劳动合约签订博弈的一个简化模型。

(三)模型验证

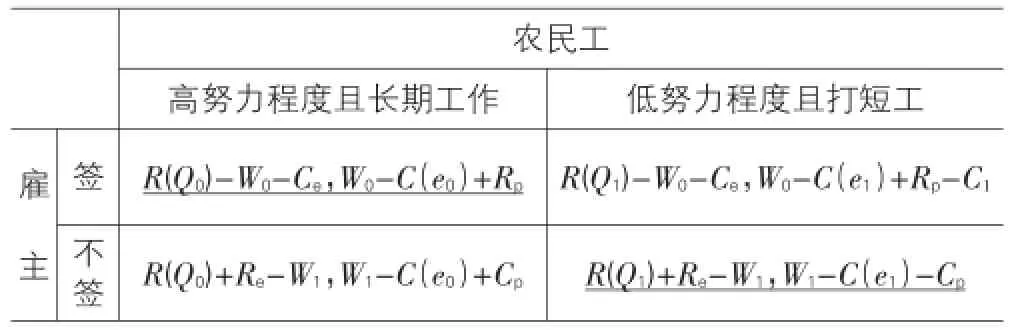

首先,假定博弈双方均为理性人。其次,c(e)表示农民工劳动的成本函数,e为努力程度(体现为工作效率、态度和质量等),且满足c'(e)>0,c''(e)>0,c(0)=0;企业的收益函数为R(Q),Q表示产量,且只取决于e,满足Q'(e)>0,R'(Q)>0。

另外,农民工的高流动性主要是基于对更高水平工资福利的追逐。因此,如果所在企业关心注重员工权益,与农民工主动签约,那么可推断,农民工为避免被辞退产生的较高机会成本和工作转换成本(假设为C1),会积极努力工作,提高对企业忠诚度,降低流动性。反之亦然。所以又假设,农民工的工作期限选择和努力程度具有一致性。当然,不论企业行为选择如何,签约农民工的收益将大于未签约时的收益。

接下来,农民工进入企业,假定其面临两种行为选择:第一,高努力程度e0并忠诚于企业,此时他将付出C(e0),企业收益R(Q0);第二,低努力程度e1且打“短工”,此时他将付出C(e1),企业收益降为R(Q1)。人力资本的人身依附性及能动性特征,使其直接通过企业产品的产量和质量影响企业收益,所以必有,C(e0)>C(e1)且R(Q0)>R(Q1)。

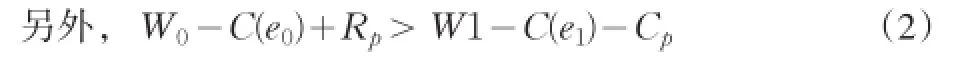

对于雇主,面对内外交困的局面,如果选择与农民工签订正式合约,需支付较高水平工资W0,同时还要支付因合同签订增加的相关成本Ce,农民工也因此获得除工资以外的其他权益保护收益Rp;如果选择逃避法律责任,不与之签约,他将面对相对低水平的工资成本W1以及因机会主义行为侵犯农民工合法权益获得的额外收益Re。对应的,农民工将承担权益受损成本Cp。

另外,需要说明的是,对于雇主的机会主义行为,农民工可以诉诸司法保护,但要产生相关交易成本,设为TC,只要满足TC+W0-C(e0)-Cp<W1-C(e0)+Rp,农民工将选择维权行动。但现实是农民工维权成本是高昂的:首先,农民工自身收入有限,文化素质不高且法律意识淡薄,不论知识、财力其都无法应对繁琐的司法程序;同时,司法程序又相对繁缛,解决效率较低;此外,当事人与法庭之间信息的不对称性,也易导致第三方法庭的不可证实性等等。所以上述等式一般不成立,农民工只能“自救”,调整自身行为选择,以“低努力程度且打短工”来争取权益。最终各种战略组合下的收益矩阵如表3所示。

表3 收益矩阵

显然,(不签,低努力程度且打短工)是唯一的纳什均衡解。

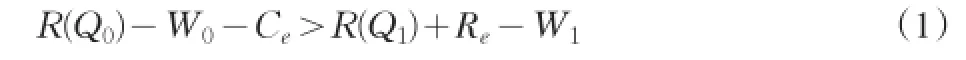

如果再假定,

即R(Q0)-R(Q1)>Ce+Re+W0-W1,这意味着工人努力且稳定工作给企业带来的收益增加量足够大,可以弥补企业因签订合约所要面临的成本支付;

变换不等式得,W0-W1+Cp+Rp>C(e0)-C(e1),也就是说,签订合约情况下农民工选择忠诚于企业获得的收益要大于不签订合约时农民工的收益,显然,这符合常理。

由此,“囚徒困境”产生——个体理性最终导致了集体的非理性。

以上模型表明,信息不对称且契约地位显失均衡的农民工与雇主之间的有限次甚至是单次的博弈结果,将脱离帕累托最优的“合作解”。这恰恰验证了我国农民工劳动合约的签订现状。

那么,雇佣双方是否可以走出“囚徒困境”呢?根据博弈理论,若假设雇主与农民工存在长期的交易关系,即双方都无法准确预测这种交易关系未来何时会解除,那么雇主与农民工的博弈将类似于无限次重复博弈。此时在“冷酷战略”(grim strategy)威胁下,理性的博弈主体将走出“囚徒困境”,在每个阶段都将选择合作。

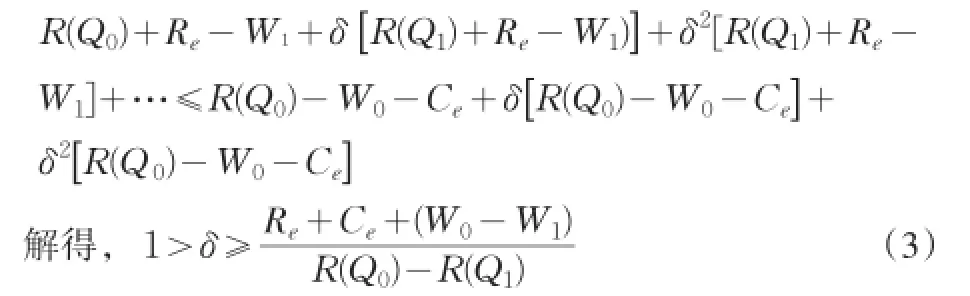

假设,一开始雇主与农民工经谈判达成协议,依法签订正式合约,并承诺按合约规定行使各自权利与义务。令δ、ζ(0<δ<1,0<ζ<1)分别为雇主和农民工的贴现因子。如果雇主在博弈的某个阶段选择首先违约,在本阶段他将获得R(Q0)+Re-W1单位的支付,但雇主的这一机会主义行为将触发农民工的永远“低努力程度且打短工”的惩罚,所以雇主随后每个阶段的收益都变为R(Q1)+Re-W1。因此,如果下列条件满足,

此时,在由占据强势地位的雇主所主导的契约关系中,给定农民工采取冷酷策略,雇主将依法签约并积极履约。

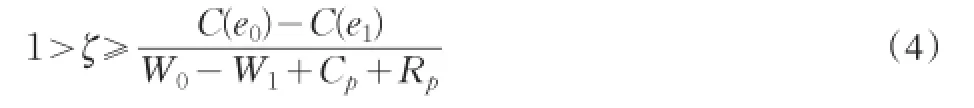

同理,如果假设农民工在博弈某个阶段首先违反约定,同时雇主将采取冷酷战略予以惩罚,将解得,

此时,给定雇主采取冷酷战略且雇主不首先违约,农民工也不会首先选择违约行动。

由此我们得出,如果(3)、(4)两式同时满足,那么冷酷战略将产生无限次重复博弈的纳什均衡解,帕累托最优的合作解(签约,高努力程度并长期工作)在每个阶段博弈中都将实现,雇主与农民工走出了单次博弈困境。也就是说,如果博弈重复无限次,任何短期的机会主义行为所得都将是微不足道的,博弈双方都有积极性为自己建立一个乐于合作的声誉,并有积极性惩罚对方的机会主义行为。这样,《劳动合同法》的实施将会是长期有效的。

但现实问题在于,作为转型中的发展中国家,我国边缘产业与次级劳动力市场的组合现状,在与西方国家二元劳动力市场理论相契合的同时,呈现出更为纵深化的特点:夹缝中生存的边缘产业以及群体构成趋向年轻化、高流动性的农民工,都很难具有长期预期。对于企业,面对不确定性很大的市场环境,与员工基于长期稳定合作的预期收益很低,也缺乏相关能力;对于农民工,边缘产业中的工作既不体现其人力资本,也难以帮助其提升人力资本,组织承诺对其价值很低。资强劳弱的劳动关系格局下,劳动合约的期望值对他们而言也很低。再加上当前生存生活压力的增大,跳槽必将成为理性农民工追求收入增长的主要手段。因此,当前形势下,我国边缘产业和次级劳动力市场组合中的合约签订,存在严重的“组织失灵”——边缘产业的企业组织结构无法使企业与农民工基于重复博弈促成具有激励相容性的劳动合约;同时存在严重的“市场失灵”——非完全的市场和现价的市场机制无法形成长期稳定的可连续执行的劳动契约。如前所述,《劳动合同法》在这一区域也就必然面临严重的实施问题。那么,在存在“组织失灵”和“市场失灵”的情况下,如何促成雇佣双方建立长期的交易关系,从而达达成帕累托最优的合作解呢?显然,这有赖于作为制度创建及实施第三方政府的强力介入。

五、农民工劳动合约权益保护的“政府失灵”

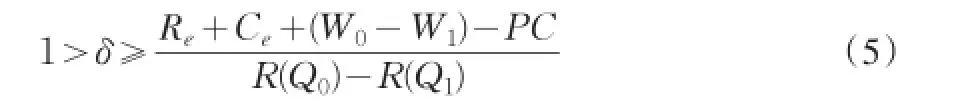

由于劳动合约签订存在严重的“组织失灵”和“市场失灵”,所以政府的补充性作用在农民工劳动合约权益保护中必不可少。前文博弈模型为简化起见,只假设市场中只包含企业和劳动者两大主体。在此,进一步将政府角色纳入其中,考虑政府监管的影响。一般而言,如果政府监督力度越大,发现企业违法行为的概率越高,企业的收益相应也越低。设概率为P,对企业的惩罚额为C,则企业违法时的收益分别变为R(Q0)+Re-W1-PC,R(Q1)+Re-W1-PC。在有限次或单次博弈的情况下,如果PC足够大,以至于满足PC>R(Q0)-R(Q1)>Re+Ce+(W0-W1),显然,法律实施必将是强有效的(实现了帕累托最优的合作解);而重复博弈情况下,企业守法守约的条件也相应变为

由上式可得,PC越大,δ值区间的左端点值则越小。显然,与不等式(4)相比,(5)式的满足区间扩大化。这表明,在政府监管越有效的情况下,《劳动合同法》得以有效实施的条件越宽松,将越能促成劳动合约签订问题的“集体理性”,从而农民工的劳动合约权益就越能得到有效保护。

但是,政府对弱势农民工劳动权益的有效保护,既取决于政府的保护意愿,又取决于政府的保护能力。在当前我国转轨时期,政府在保护意愿和保护能力方面却都可能存在着问题。

首先,政府作为理性人,也有其自身的效用函数。根据本法第七十三条,“国务院劳动行政部门负责全国劳动合同制度实施的监督管理,县级以上地方人民政府劳动行政部门负责本行政区域内劳动合同制度实施的监督管理”,说明国家对劳动合同制度的监管与实施具体是由地方政府来负责。在我国目前财政分权体制及中央对地方以GDP为主要指标的政绩考评体系下,地方政府在发展当地经济方面有很强的激励,招商引资成为很多地方政府的头等大事,加上资本要素的相对稀缺性和难被替代性,地方政府重资本、轻劳动的态度短期无法改变。在我国“二元体制”结构下,对于高流动性的农民工,特别是不具有本地身份的外来农民工,也很难期望地方政府会有较强的保护意愿。

退一步讲,即使政府是“公正的第三方”,对农民工权益的有效保护还要取决于地方政府的保护能力。政府的保护能力主要存在三方面问题:第一,政府是有限理性的。由于信息不对称,第三方不可证实性问题会降低政府的判断效率;第二,政府的执行能力。企业主体的特征会造成政府不同程度的执行难度:在第II象限,当大企业和农民工发生劳动纠纷时,政府的有效保护也许是可行的,但在次级劳动力市场,随着中小企业面临的不确定性进一步增大,企业生存环境恶化,当企业都朝不保夕时,再严肃的劳动合同也不会具有太大意义。第三,政府的执行成本。近年来农民工劳动争议案件大幅攀升,很多地方政府的劳动行政部门面临着行政人员不足、资金有限等客观现实困境,地方政府履行保护职责的能力有限。

因此,目前体制下,地方政府对农民工的保护意愿和保护能力都存在问题,即在农民工劳动合约签订权益保护方面,存在较为严重的“政府失灵”。

六、结论与政策建议

本文基于劳动力市场分割和产业分割理论,构建了我国农民工劳动合约签订率为何停滞不前的解释框架,并结合边缘产业现状和农民工现状,运用简化的博弈模型加以验证,得出我国农民工劳动合约的签订存在“组织失灵”、“市场失灵”和“政府失灵”三重困境,从而导致“双边机制”和“三边机制”在解决我国农民工劳动权益保护的过程中都出现问题,并通过农民工劳动合同签订率停滞不前的表象展现出来。不同于政策体制导致的行政性二元分割,一级劳动力市场和次级劳动力市场的分割是市场机制的结果。在我国城市化进程中,即使通过行政方式打破“二元体制”,我们仍然会像西方国家一样面临次级劳动力市场的棘手问题。显然,基于城乡分割的思路很难解决农民工问题,这就需要打破根植于户籍制度的二元体制性分割,但这仅是必要条件,而非充分条件。我国农民工问题的解决、农民工的城市化还需要一个更大的国家战略规划。本文政策建议如下:

第一,针对组织失灵问题。中小企业的发展是农民工有效就业的前提,是劳资关系改善的先决条件。(1)政府方面,在强化法律实施监督机制,保证企业守法履约的同时,还应完善对中小企业的政策扶持。这需要结合边缘产业的特性和现状,针对市场机制的缺陷,拿出切实可行的政策,如减少税负,改善融资渠道,通过给予补贴奖励等等对企业积极引导,鼓励其进行技术创新、品牌创建、人力资本投资,促进其产业转型或升级;同时,对边缘产业中不同类型的企业,考虑适当放宽对它们的守法约束,允许其有差别地选择履行法律条款,或者给予一定的遵法过渡期。(2)中小企业方面,则应在法律规制范围内,发挥其机制灵活的优势,最大化利用政府扶持政策,通过引进技术、资本,创新产品,实施品牌化战略等提高效率和竞争力,寻求持续的利润增长点,增强市场风险应对能力。

第二,针对市场失灵问题。首先,次级劳动力市场中劳动关系双方的力量均衡是实现和谐、稳定劳动关系的基础,这要求必须改善农民工劳动契约关系的弱势地位。人力资本是劳动者地位改善最根本、有效的变量。因此,政府要因地制宜构建起覆盖全国的农民工培训体系,通过系统的文化教育和技能培训,提高其人力资本和法律维权意识;另外,鼓励创建有效的农民工组织形式,创新入会方式引导农民工积极加入工会,提高农民工的组织程度,有效提升其话语权。其次,市场的有效运作离不开信息的完全性。这要求政府要建立一个完善的劳动力市场信息共享平台,一来实现劳动供求双方及时的信息交互、匹配,降低双方交易成本,减少农民工的盲目流动性,促进双方建立稳定的合约关系;二来平台上嵌入企业用工声誉反馈评估机制,通过对雇主历史违法违约状况的公开记录,经声誉机制作用减少雇主机会主义行为,有效保护农民工合法权益。再次,发展行业性、区域性集体谈判机制,促进农民工组织和企业协会组织的自主协商、谈判。

第三,针对政府失灵问题。中央政府应改革对地方政府的激励约束机制,把农民工合约签订、培训、就业、随迁子女教育和社会保障等基本权益改善状况纳入地方政府绩效考核指标体系;同时给予适当的资金补贴和人员增添,降低地方政府在保护农民工方面的体制成本,提高其对农民工劳动权益保护的意识、意愿和能力;此外,还要因地制宜、分时逐步地打破歧视性的户籍制度和社会保障体制,在全国构建起公平统一的社会体系,剥离粘附在户籍关系上的种种歧视化政策,推进农民工市民化进程。

[1]杨柳.立法构建和谐劳动关系[J].瞭望新闻周刊,2006(3):44-45.

[2]万向东,刘林平,张永宏.工资福利、权益保障与外部环境——珠三角与长三角外来工的比较研究[J].管理世界,2006(6):37-45.

[3]刘辉,周慧文.农民工劳动合同低签订率问题的实证研究[J].中国劳动关系学院学报,2007,21(3):18-21.

[4]刘林平,陈小娟.制度合法性压力与劳动合同签订——对珠三角农民工劳动合同的定量研究[J].中山大学学报:社会科学版,2010,50(1):151-160.

[5]潘烜,程名望,史清华.劳动合同、制度适应性与农民工城镇就业——基于上海市1446个调查样本的实证分析[J].经济体制改革,2013(4):71-74.

[6]何一鸣,罗必良.政府监督博弈、企业协约权利管制与农民工雇佣权益保护——以《劳动合同法》为例[J].中国农村经济,2011(6):26-36.

[7]郑英隆,武志伟,田莎莎.对农民工劳动签约率影响因素的实证研究——基于劳动合同法的探讨[J].广东商学院学报,2013(4):47-56.

[8]刘林平,郭志坚.企业性质、政府缺位、集体协商与外来女工的权益保障[J].社会学研究,2004(6):64-75.

[9]雷佑新,雷红.论农民工劳动合同缺失的成因及解决思路[J].经济体制改革,2005(4):101-104.

[10]刘东.也论权利不对称情况下的劳动契约运行机制——兼与梁东黎教授商榷[J].探索与争鸣,2006(8):21-25.

[11]谢勇,丁群晏.农民工的劳动合同状况及其影响因素研究[J].人口与发展,2012,18(1):83-89.

[12]陈祎,刘阳阳.劳动合同对于进城务工人员收入影响的有效性分析[J].经济学(季刊),2010,9(2):687-712.

[13]唐跃军,赵武阳.二元劳工市场、解雇保护与劳动合同法[J].南开经济研究,2009(1):122-132.

[14]Doeringer P B,Piore M J.Internal Labor Markets and Man⁃power Analysis[M].Lexington MA:D C Heath,1971.

[15]Dickens W T,Lang K.A Test of Dual Labor Market Theory[J].The American EconomicReview,1985,75(4):792-805.

[16]Averitt R T.The Dual Economy:the Dynamics of American Industry Structure[M].New York:W.W.Norton,1968:105-154.

[17]国家人口计生委流动人口服务管理司.中国流动人口发展报告[M].北京:中国人口出版社,2010.

[18]国务院研究室课题组.中国农民工调研报告[M].北京:中国言实出版社,2006.

[19]全国总工会新生代农民工问题课题组.关于新生代农民工问题的研究报告[N].工人日报,2010-06-21(1).

[20]清华大学社会学系.农民工短工化就业趋势研究报告[EB/OL].(2012-02-14)[2014-02-01].http://www.ptext. cn/home4.php?id=4538.

[责任编辑:程靖]

An Analysis on the Causes of Low Labor Contracting Rate of Migrant Workers in China—The Analytical Framework Based on Labor Market Segmentation and Industry Segmentation

SONG Lin,QI Tong-min

(School of Economics and Finance,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710061,China)

The labor contracting is an important approach to protect labors,but the contracting rate of migrant workers in China had just a temporary rise after the implementation of Law of the People’s Republic of China on Employment Con⁃tracts in the year of 2008,since then it has been almost stagnant with the lapse of time.Based on the labor market segmen⁃tation theory and industry segmentation theory,we construct a four-quadrant analytical framework including two dimen⁃sions:labor market and industrial organization,and analyze the operating mechanism of labor contracting in each quadrant. Combining with the analysis of the current situation of periphery industry and migrant workers in China,we also build a simplified game model of labor contracting,and then we hold that the three straits of“organization failure”,“market fail⁃ure”and“government failure”in labor contracting of migrant workers under the combination of periphery industry and secondary labor market are the primary reasons for the standstill contracting rate of migrant workers.Finally,we put for⁃ward some corresponding conclusions and policy recommendations.

migrant workers;labor contract;secondary labor market;periphery industry

F241.22;F241.23

A

1007-5097(2014)12-0034-07

【DOI】10.3969/j.issn.1007-5097.2014.12.007

2014-02-16

国家社会科学基金项目(10BJL023);教育部人文社会科学基金项目(09XJA790009)

宋林(1969-),男,陕西大荔人,教授,博士生导师,经济学博士,研究方向:产业组织理论;

亓同敏(1988-),女,山东莱芜人,硕士研究生,研究方向:产业经济。