地下水源热泵系统的设计条件及工程应用中存在的问题

韩康,谢武刚

(1中机中联工程有限公司,重庆 400039;2中联西北工程设计研究院,陕西西安 710082)

0 引言

如今,环境污染和能源短缺已经成了制约经济发展的主要因素之一,地下水作为一种可循环利用的浅层地热资源,对其的综合开发利用从未停止。而地下水源热泵正是一种利用浅层地下水的既可供热又可制冷的高效节能空调系统,目前在我国已经有了一定的发展规模。但由于前期的研究不成熟和设计不合理,在长期运行中暴露了出一些问题,例如:对地质和生态环境的影响、回灌不合格、系统失效等。因此,本文将针对地下水源热泵的设计条件和应用现状进行初步分析,并提出相应的解决方案。

1 地下水源热泵的设计条件

1.1 水文地质条件

首先,含水层应具有较大的渗透系数,以浅层地下水(埋深100m左右)为主,含水层颗粒较粗(细砂、中砂、粗砂、卵砾石),富水性强或较强,其单位涌水量应大于1500m3/d,渗透系数大或较大(地下水流强渗透区的范围在400~500m/d),水质较好[1],水源的含沙量应小于1/200000,浊度应小于20mg/L;其次,水源井的取水地段应具有较好的补水条件,取水地段应靠近地下水排水区和补给水源等能够容易获得各种补给量的地段,理想的供水源地是靠近有水河流的两侧;再者,使用地下水源热泵系统还需考虑地质灾害对系统的影响,当含水层的顶部或底部存在厚度较大的高压缩性粘土时,地面沉降的风险较大,当回灌率不足时,也可能造成长期但难以察觉的地面沉降趋势。此外,在山区还需分析滑坡、泥石流等灾害发生的可能性,防止地下水源热泵系统遭受灾害影响或引发、加剧地质灾害。

1.2 周边环境及场地条件

建筑物周围场地可利用面积的多少是地下水源热泵系统设计阶段需考虑的一个主要因素,建筑物周围需具备布置井群条件,若井间距过小,会引起抽回灌井之间形成“热短路”,根据工程经验,抽回灌井的温差若小于5℃,地下水源热泵系统的效能将大大降低,可作为判断热短路的参考依据,因此在设计时需要将回灌井对抽灌井温度的影响减小到可以接受的水平,对渗透性较好的松散砂石层,两井间距应在100m左右,且回灌井宜在抽水井的下游;对渗透性较差的黏土层,两井间距一般在50m左右,不宜小于50m[2]。同时,要考虑周边环境包括邻近工程场区的基础设施情况,是否为水源保护区或地下水污染区等。

1.3 建筑冷热负荷条件

建筑物冷热负荷是能否采用地下水源热泵系统的另一个重要条件。在我国大部分地区,建筑物冬夏的冷热负荷需求并不平衡,假如在一个年周期内向地下输入的热量远大于冷量,将逐渐增加地下空间的年平均温度,产生热岛效应,反之产生冷岛效应,这都会使地下水源热泵系统的效率逐渐降低。在设计中一般认为只要年平均温度的变幅小于0.2℃,在20年内的平均温度累计变化小于4℃时,就可以使用地下水源热泵。在地上部分,建筑的热负荷随室外温度的变化也在逐时变化,这就要求在设计时考虑到热泵机组能够根据实际需求调整制热量。

2 地下水源热泵工程应用中存在的主要问题

2.1 缺乏必要地区的适应性分析

不同地区的地质和水文地址条件不同,含水层渗透性、富水性、地下水水质和水温也有很大差异,并非所有地区都适合采用地下水源热泵系统。若进入热泵系统的水量、水温与设计不同,将会影响系统效率;若水质不满足要求,可能导致系统磨损、结垢甚至腐蚀设备。同时,由于缺乏全国性的地下水源热泵的适应性分析和区域规划,导致某些地区在不适宜地段盲目开展地下水源热泵工程,再加上对热泵建设场地勘查力度不够,造成系统性能下降,回灌困难等问题。某些地区在设计施工时仅依据经验值,抽取的地下水回灌困难,无法回灌的地下水就直接排放到地表,造成了极大的资源浪费[3]。

2.2 环境影响问题

地下水源热泵系统对周围和地下环境有非常缓慢但却日积月累的影响,如果其不利影响一旦造成,将很难在短时间内挽回。首先,由于地下水的过度抽取,使孔隙水压降低,岩土压密,进而引起地面沉降,对地面建筑、设施和地下构筑物产生严重影响,再加上地下水通常无法全部回灌至原水层,进一步加重地面沉降。据统计,在北京东部义庄地区大约有50%以上的地下水源热泵项目不能完全回灌,造成大量地下水资源的浪费,对环境的影响不可忽略;其次,地下水水质的变化,目前国内的地下水源热泵系统中地下水回路都不是严格意义上的密封系统,水路中产生的负压、回灌过程中的回扬和沉砂池,都会使外界的空气与地下水接触,导致地下水氧化,造成一系列的物理、化学和生态问题。另外,目前国内的地下水回路材料基本不做严格的防腐处理,地下水经过系统后,引起管路、换热器和过滤管的生物结垢和无机物沉淀,造成系统效率降低和水井堵塞,甚至引起管路破裂等危险事故;再次,对地下热平衡的破坏,大多数地下水源热泵系统冬季和夏季回灌水的平均温差在10~15℃左右,某些工程冬夏两季的回灌温差可达20℃以上,夏季回灌水的绝对温度超过30℃[3],对于冷、热负荷较大的工程,系统的长期运行容易出现地下冷热岛效应,同时,地下水经过地下管路时,温度和压力的变化对其热力学平衡状态易造成一定影响,导致热短路及冷热量的损失,不但降低热泵的效率,也会造成地下的冷热污染,引起相关生态平衡问题。此外,由于回灌过程中,回灌井附近地下水温度出现升高或降低的现象,随着时间的推移,这种温度变化会影响到抽水井温度,在系统运行过程中易使地下产生“热短路”[4]。

2.3 运行管理问题

运行管理是任何一个空调系统的重要组成部分,对于地下水源热泵系统更是需要监管部门进行管理。但在实际工程中,多数建设单位在设计前期会根据有关规定进行取水水资源论证等必要程序,但由于地下系统施工后基本不可见和监管不到位,例如:甘肃省张掖市的很多项目在取水井、回灌井口没有安装水质监测和智能计量设施,无法对取水、回灌水量和水质进行实施监测[5]。再加上部分用户在地下水源热泵系统运行中取水井、回灌井频繁互换或从不互换,使地下水失去储能作用。同时,目前地下水源热泵行业中出现 “重施工设计,轻运行管理”的普遍问题,使得在项目设计完成投入使用后,循环水系统大流量小温差现象频繁出现,加大了对地下水资源的开采,也无法最大限度利用含水层的蓄能。

3 地下水源热泵工程中存在主要问题的解决方案

3.1 前期水文地质条件勘查

建设地区水文地质条件是能否采用地下水源热泵系统的依据。首先,在设计前应尽可能全方面的掌握该地区的水文地质材料,了解该地区周围其他地下水源热泵的分布情况;其次,进行现场抽水试验,了解地下水水质情况,依据水量充足、水温适当、水质良好、供水稳定、回灌可靠的原则进行可行性研究分析;再次,建设单位应委托的有资质的单位编写地下水资源论证报告,根据结论和专家评审意见,确定取水、回水的方式,取水井和回水井的间距、井深、数量,井的直径、类型、质量要求以及相应的水资源保护措施等;此外,为了确保地下水源热泵系统设计参数的准确,避免因设计不合理产生的例如:热短路、热平衡等问题,勘察内容除了相关的水文地质参数之外,还包括当地岩土体的热物理性质等。

3.2 建立动态监测系统

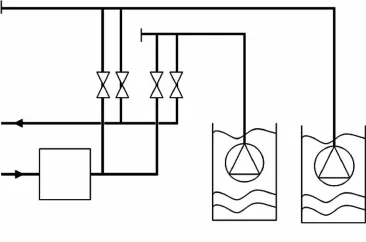

为了保护当地地下水资源、减少对环境的负面影响,同时规范建设单位取水、回灌地下水,首先,应当进一步完善计量设施,加强水质监测,在抽水井、回灌井上必须安装水量计量表,在回灌井井口必须安装先进的监测水质仪器,对抽、回水量的变化、水质及对周边生态环境的影响进行动态监测。要求回灌水水质一般等于甚至高于原地下水水质,尽量做到同层回灌,避免回灌后各个含水层相互贯通引起水质污染[5],抽水井和回灌井应定期交替使用,如图1所示,当阀门A、D打开,B、C关闭时,井1为抽水井,井2为回灌井,反之井1为回灌井,井2为抽水井;其次,在洗井时尽量采用物理方法,避免造成地下水化学成分的变化;再次,为了防止地质环境问题和地质灾害的发生,在热源井群取水、回灌水系统应进行运行期和非运行期的动态监测,以保证地下水回灌的正常进行。

图1 回灌井和抽水井交替使用示意图

3.3 地下水源热泵系统优化运行

与传统空调系统相比,地下水源热泵系统不仅需要调节热泵主机的容量,还需要将系统地下水侧、负荷侧、冷热源设备侧的参数耦合匹配。为了保证地下水源热泵系统安全、高效地运行,需要对其运行策略加以优化分析。首先,可以根据建筑热负荷计算方法和末端设备的特性方程,分析出不同室外温度下供热参数的计算方法;其次,根据热泵机组的能耗特性,建立单台设备的能耗模型和多台设备的负荷分配计算模型;再次,根据管网特性方程和水泵变频的特性曲线,得出同型号水泵并联变频工况下的能耗计算方程。基于上述地下水温度和各设备的能耗计算模型,建立以地下水源热泵系统总能耗最小为目标的优化模型,再考虑实际其物理意义,对模型提出各种约束条件,保证其安全性和可操作性。

4 结语

地下水源热泵技术作为一种可持续发展的冷热源形式,已经得到了越来越多的认可和应用。但由于前期的水文地质勘查阶段不到位和回灌技术不达标,在实际使用中造成了许多地下水资源的浪费、污染问题,加上设计不合理导致了“热短路”、大流量小温差等一系列问题。设计者及使用人员在前、后期都应该进行大量的工作,使得地下水源热泵系统更加合理有效的运行。

[1]张德祯.地源热泵地下水换热系统适用性及前期地质勘查工作[J].资源导刊:地球科技版,2014,(1):4-8.

[2]薛玉伟,李新国,赵军,等.地下水水源热泵的水源问题研究[J].能源工程,2003,(2):10-13.

[3]张远东,万育生.我国地下水源热泵应用现状和监管措施探讨[J].中国水利,2009(21):39-41.

[4]刘昀,王贵玲.我国地下水源热泵发展中存在的主要问题及对策 [A]//2009第一届中国地源热泵行业高层论坛论文集[C].2009:217-220.

[5]胡小平.张掖市地下水源热泵系统建设存在的问题及对策建议[J].农业科技与信息,2010(18):57-58.