聊贵族

刘景文

“会所”是近年在内地悄然出现的新世相,其特征在于它的私密性,区别于只要有钞票就可进的高档宾馆酒楼,是权贵小圈子显示身份与地位的聚会场所。2011年闹得沸沸扬扬的北京故宫十重门事件(瞒报古籍善本丢失、展品被盗、锦旗错字等十宗重大事故)之一,就有将故宫博物院内建福宫改建为富豪私人会所之嫌。

2013年2月25日《北京晚报》记者暗访报道:此类会所要“先缴纳数十万元的会员费”,并要求具有一定“社会地位和身份”才能加入。

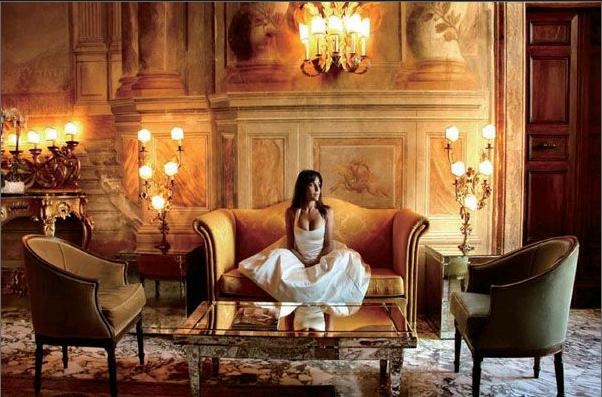

什么样的“地位和身份”呢?试举一例:报载北京某会所曾举行过一个探讨“贵族”与当代政经生活的聚会,与会嘉宾自然应当是“贵族”或自以为是“贵族”了。据知情者透露,餐台摆放琳琅满目,高脚水晶玻璃杯、XO、芝华士威士忌。出入会所者不乏商界巨子、社会名流和文体明星,且个个身着名牌服饰,言谈举止煞有介事地模仿欧陆绅士淑女。

这就是“贵族”了吗?

财富的积累一代可以完成,而家风教养的熏陶则需要数代,正所谓“十年树木,百年树人”。清代坊间流传过两句民谣:“房新树小画不古,此人必是内务府。”说的也是这个规律。内务府承办皇室的衣、食、住、行、玩,近水楼台的官员,甚至小吏都方便揩得盆满钵满,造屋买田。但因“年份”不够,掩盖不住“房新树小”的现实,且露出不通六艺又要附庸风雅的马脚,堂上悬挂的书画自然“不古”。

实证和常识表明,所谓“贵族”,除家学教养、传承礼仪之外,一个硬指标应当是世袭数代的皇室贵胄或仕宦贤达、书香士子,且有谱系传承。时下泛滥的“官二代”“富二代”“星二代”以及钻政策法规漏洞而涌现的“暴发户”似不在讨论之列,因为他们只不过是“二代”,着急了点。簇新的奢侈大牌服饰掩盖不住故作矜持与缺失教养,更有甚者,其子弟依仗这点“地位和身份”驾豪车撞人、颐指气使,俨然“衙内”。在积累起亿万身家之后,在驾驶过劳斯莱斯、宾利和打过高尔夫球之后,忽然发现自己缺少显赫的家世,于是想起了编造族谱。他们不再满足于“富人”“名人”的称号,更期待着“贵族”的头衔。在这一点上,赵本山比他们来得清醒一些,坐上了私家飞机仍不忘提醒自己和社会:他来自黑土地,种过苞谷讨过饭。

比硬指标重要的是内在气质。忽然想起法国大革命时的路易十六玛丽皇后。被革命法庭判处死刑送上断头台的玛丽,不慎踩到了行刑者的脚,玛丽提起裙裾,轻轻地说了句:“对不起,我不是故意的。”仪态举止仍像是在宫廷出席舞会。

比气质还重要的是家风和品格。顾荣,魏晋贵族,赴宴“觉行炙人有欲炙之色,因辍己施焉”。意谓发觉上菜的仆人露出想吃的神色,于是把自己的一份烤肉给了他。席上的客人嘲笑他,顾荣却说:“岂有终日执之,而不知其味者乎?”意思是,终日端着烤肉,却不知肉味,这也太不公平了吧!顾荣“后遭乱渡江,每经危急,常有一人左右己,问其所以,乃受炙人也。”(见刘义庆《世说新语·德行》)善行得到了好报。顾荣身为世家,仍能以己之心度天下寒士,我想这也是中华民族的传统美德。用今天的观点解读,先富起来的小康之家有一个体恤和善待弱势人群的命题。不仅施以碗中食,还要创造条件帮助脱贫,共享改革开放成果,这才是和谐社会。

贵族的精神气质乃自然本性的流露,是家族悠久岁月积淀,经数代人耳濡目染,并融化于血液之中,无须矫饰,只是邯郸学步成不了“贵族”。与时俱进的贵族后裔(如果真有的话),我想应当是遵纪守法,不炫富不张扬,扶贫助弱不作秀,像是尘封百年香远益清的老窖佳酿。

“贵族”们在会所讨论当代政经,未见后续报道。无论如何,我想出发点还是好的,希冀后代头顶“贵族”光环,也并非不可能;只要他们一如既往加强社会责任意识,严于律己,教育后代,在消耗社会财富的同时为社会发展进步做出奉献,就有可能摆脱“君子之泽,五世而斩”,或是“富不过三代”的魔咒。