公安院校工科课堂教学创新思路与教学模式研究

摘 要: 本文结合公安院校工科技术基础课教学实践,归纳了课堂教学中普遍存在的问题,深入讨论了解决课堂教学常见问题的教学设计思路。基于案例的实证分析创造性地提出了几种课堂教学模式,经过课堂教学示范性应用表明,实用而有效。

关键词: 公安院校工科 课堂教学 教学设计 教学模式

一、新形势下课堂教学活动改革的必要性

目前我国的高等教育处于飞速发展时期,高等教育正在从精英教育向大众化教育转型。社会的飞速发展对人才的需求更多的不再是专才而是通才,新时期对人才的培养要求使素质教育越来越显示出它的重要性。陈旧的教学方法已经不适合时代的发展,必须改革,而与之相适应的传统课堂教学结构也必须随之改革[1]。课堂教学的质量直接关系到我国高等教育的质量。目前的课堂教学,大都采用苏联五十年代凯洛夫《教育学》的五个环节:组织教学—检查复习—新授—巩固练习—布置作业。这个结构,在一定程度上反映了学生学习知识的一般规律,但不适应科学技术飞速发展的时代要求,课堂教学效率不高[2]。因此课堂教学为适应新时代社会对人才的要求,需要不断地创新和发展。新时期,公安院校培养的人才,主要面向公安一线工作,不仅要具有扎实的专业基础,而且要具有较高的综合素质。因此公安教育必须进行教学改革,而课堂教学改革最应当受到重视。

二、优化课堂教学设计的几点思考

结合大量教学经验和案例实证分析,对于优化课堂教学设计,必须考虑以下几方面。

(一)教学设计要尽可能消除课堂教学中可能出现的一些弊端。理工类课程教学内容比较抽象难于理解,容易出现教学模式的单调化,学生学习兴趣不高,课堂气氛沉闷等问题。好的教学设计,首先是尽可能地解决这些常见的课堂教学问题。

(二)优化教学设计必须有利于学生的综合素质的培养。教学设计不仅要有利于知识的传授,而且要注重这种教学设计对学生的哪方面的能力培养有促进作用。素质教育是当前教学改革的一个目标,是现代社会发展对人才的要求[3]。

(三)优化教学设计必须强调课堂教学中师生之间的与逻辑关系。课堂中,教师和学生的关系是一个典型的与逻辑关系,好的教学效果必须是教师与学生同时参与的结果。

(四)教学设计必须充分调动学生的学习积极性。可以采用灵活多样的学习方式充分调动学生的学习积极性和主动性,使之真正成为课堂教学的主体。

(五)教学设计要能够营造一个活跃的课堂教学氛围。一个良好的课堂气氛,不应该是沉闷和拘谨的,而应该是活泼的和轻松的,但同时又不失竞争性、挑战性和探索性。

三、公安院校工科课堂教学中常见问题的总结

(一)学生的常见问题:抄袭作业;缺乏预习动力;不主动发言;被动接受知识;课堂情绪不高。

(二)教师的常见问题:学时少,信息量不足;教学方法单一;缺乏教学热情;教学模式单一。

(三)课堂环境的问题:气氛沉闷;模式化。

四、解决课堂教学常见问题的教学模式设计思路

(一)课堂教学中尝试引入激励机制。从现代项目管理角度看,在一个项目实施的过程中激励机制是一个项目具有热情和活力的基础。课堂教学同样可以看成是一个系统工程项目。要使之充满活力和创造性,激励机制必不可少。一个好的激励机制可以充分调动学生的积极性,使之主动地参与到课堂教学活动之中[4]。笔者认为,不妨在总成绩中分出一部分作为课堂表现成绩。这样学生的课堂的表现直接与其成绩有关,可以起到激励作用。这样,通过习惯的养成,易于使学生由被动变为主动。教师不妨多尝试采用一些教学方法,多给学生提供一些课上展示自我的机会,同时鼓励学生通过各种方式参与到教学活动中。

(二)课堂教学设计中有必要变单一主体为多主体。这里的多主体是指除了教师和学生之外,媒体和网络等可作为第三主体。信息高速路带来科技知识的大爆炸。媒体和网络等现代化的手段等也是教学主体。课堂教学的空间位置是局限的,而教学方式却是可无限延伸的。只有打破在传统课堂教学中教师为单一主体的格局,才能使课堂教学充满活力。

(三)课堂教学中引入教学内容的开放机制。课堂是大课堂,主体是多主体。内容应该以大纲为主导,但又不应该局限于书本。而是要让教师和学生通过媒体和网络了解更多的相关知识,这是知识经济时代对现代教学活动的要求。

五、解决课堂教学常见问题的几种教学模式设计

针对课堂教学中容易出现的常见问题,笔者结合公安院校理工科教学实践,总结了“启发—研究”式,“讨论—归纳”式,“协作—研究”式等几种教学模式,收到了很好的教学效果,现介绍如下,供同行参考。

(一)“启发—研究”式教学模式。这种教学模式,适合电工电子类和实际联系紧密的课程。例如电现象是比较常见的教学内容,教学中以教师为主导,把握学生的好奇心和求知欲,提出问题,启发学生思考,引导学生利用所学的理论知识研究式地对问题给出解释。这种教学模式可以培养学生掌握知识的规律,运用知识的能力[5]。实施步骤如下(以安全用电为例):

1.提出问题,寻求解释。“安全用电”一节中首先提出一些学生感兴趣的一些问题,例如人体电阻的大小,闪电的放电回路,触电的一些现象和危害,等等。启发学生利用已经学过的电学知识进行解释。学生思索的过程,其实就是尝试运用知识的过程。同时可以激发学生的学习兴趣。

2.启发研究,总结规律。教师点评,让学生更深刻地理解电学原理,并进一步启发学生总结强电环境的用电安全知识。

3.应用规律,拓展应用。利用单相和三相用电特点,针对触电类型,最终总结用电设备的保护接零和保护接地的两种措施及其应用,可以有效地防范触电事故的发生。

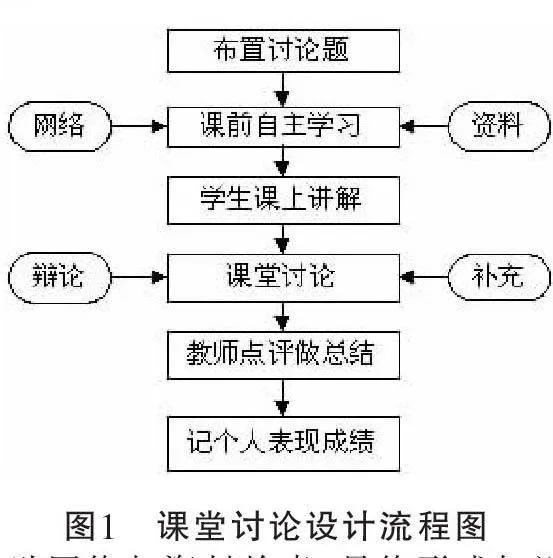

(二)“讨论—归纳”式教学模式。这种教学模式中,讨论题可以是教学内容中容易出现争议的知识点或者是学生感兴趣的可以有多种实施方案的问题。实施步骤:布置讨论题—学生自主学习—课上讨论—总结归纳。流程图如图1所示。从设计方案可以看出:

图1 课堂讨论设计流程图

1.学生借助网络与资料检索,最终形成知识的总结和积累,增强了学生多渠道获取知识,分析问题和解决问题的自主学习能力。

2.知识的多方面掌握,特别是接触许多的科技文献,有助于学生形成科学研究的思维方式,无形中提高了科研能力。

3.课堂辩论有效地培养了学生的口才及思辨能力和临场发挥能力。

4.有助于竞争意识和说服能力的增强。

5.讨论课对教师的要求较高,必须对该题目了解得非常深入,才能把握大局并作出精彩的点评,因此有助于教师业务的提高。

6.教师通过组织讨论并控制全局,有利于教师驾驭课堂的能力的培养。

7.在激发学生学习兴趣的同时,充分地调动了教师的教学热情。

(三)“合作—研究”式教学模式。这种教学模式的实施前,首先将学生分成学习小组,例如以同宿舍的学生为一组。无论是讨论题的布置还是作业都可以实施分组。“合作”主要体现在知识文献的收集于总结、理论的提出与证明、针对任务的共同合作研究。在合作的过程中,每个成员的研究成果都为群体共享。合作是达到最终学习目标的重要手段[6]。“合作—研究”既要表现学生学习的自主性,又要体现学生学习的协作性,有利于形成创造力。“合作—研究”这种方式以学习目标为导向,以合作方式为手段,有效地锻炼了学生的协作能力。

1.“合作—研究”模式下的作业布置检验环节的设计方案。理工类课程的作业一般有一定的难度,要求学生在深入理解知识的基础上,通过分析计算才能做出,这样难以避免抄袭作业的情况,同时教师批改作业的工作量也是非常大的。鉴于此,不妨采用分组作业。教师不用批改作业,而是通过课上抽测的形式给小组记分。实施方案流程图如图2所示。从设计方案看出:

图2 作业抽测记分流程图

(1)分组作业—抽测—个人成绩记为小组分数的体制中,每个人对待作业的认真程度,直接关系到小组的共同利益。因此可以有效消除抄袭作业的现象。

(2)在共同完成作业的过程中,加之课堂抽测过程中潜在的比较过程,可以有效培养学生的团结协作精神和集体荣誉感。

(3)抽测作业的过程可有效地培养学生对知识的阐述能力,语言表达能力,以及临场应变能力。

(3)有效地减轻了教师批改作业的负担,同时可以减少习题课的学时。

(4)这种方案有助于活跃课堂气氛,激发学生的学习兴趣和主动性。

在实施方案的过程中,教师应根据实际情况适当地调整,例如如果抽到的学生不会做或不完整则可以让同组的其他同学补充等。还有教师要给予的适当点评,应该本着鼓励的原则,不要过于严苛。

2.“合作—研究”模式下的课堂学生自主学习方案+t+BMyBIDaB6wMKeEiLp/HCjaSqUvSpjuUjAvSI+iRU=。此方案适合多角度理解并总结的知识点。方案的流程为:教师先提出问题,然后小组开展讨论,各组进行讨论和辩论,最后教师总结并记录小组成绩。可谓知识越辩越明,学生的能力得到了锻炼,也活跃了课堂气氛。例如讲解共集电极放大电路的作用,以往只是教师从各个角度阐述对这个问题的理解。这样的内容不妨让学生在课上以小组为单位,协作总结共集电极放大电路的作用,并给出解释,各个小组派代表进行讲解。学生集思广益,形成对这一知识的深入和多角度的理解。

六、总结

关于课堂教学的问题分析及对归结问题的解决思路和创新设计方案等,都是从课堂教学实践中总结得出的,并在本科课堂教学活动中进行了示范性应用,取得了良好效果。在此发表拙见旨在抛砖引玉,为优化公安院校工科技术类课堂教学效果,尽自己的微薄之力。

参考文献:

[1]苏强.谈电工技术课程的实践教学[J].职教论坛,2003(20).

[2]周谷平,徐立清.凯洛夫《教育学》在中国[J].河北师范大学学报(教育科学版),2003(1).

[3]扈中平.教育目的应定位于培养“人”[J].北京大学教育评论,2004(3).

[4]谢百治.美国教育技术简介[J].电化教育研究,2001(10).

[5]肖丽萍.模拟电子技术教学探讨[J].科教文汇(下旬刊),2009(4).

[6]林惠清.构建主义教学理论与大学口才学课程主体教学初探[J].当代教育理论与实践,2013,2(3).