“澳門製作本土情懷”

文化是一座城市的靈魂,也是其可持續發展的根本和原動力。一個有文化的城市,必有其久遠的歷史淵源與深厚的人文底蘊,必有其獨特的品格和動人的韻味。許多人都說,澳門是一個迷人的城市,是一個戀人的地方,住得越久,越對她迷戀,越感到她可愛,越流連忘返。

澳門所以令人樂不思蜀,是因為她數百年來在歐風美雨的洗禮下沒有忘記自己的根,没有丟失中國文化的傳統和尊嚴;無論在對外開放過程中如何歷盡艱辛苦難,如何風吹雨打,如何忍辱負重、寬容包涵,沒有失魂落魄、驚慌失措,骨子裏依舊自信而完整地保持着中國魂的本真。彈丸之地,中西交匯融合處處可見,卻“果然無外是中華”。

澳門雖小,她的文化卻有豐富的素材和多元的表現形式。然而,我們必須承認,這些文化素材長期深掩遮蔽,近些年才逐漸被挖掘出來,其文化表現形式依舊非常含蓄傳統,近些年才略為活躍張揚。作為傳承文化的重要媒介——各類文藝社團長期默默耕耘,儘管規模不大,但充滿活力;儘管資源不足,但對藝術追求充滿熱情。不過,長期以來,這種活力沒有積聚成滔滔活流湧向遠方,影響範圍受到限制;這種熱情沒有燃燒成熊熊火焰,讓更多人看見光亮閃爍。如何讓這種活力和熱情連線織網,匯流成河,凝聚成一股強大的推動力,薪火相傳,成為延續文脈、繁榮文化的當務之急。

有感於此,澳門基金會多年來默默耕耘,不斷探索:自上世紀90年代起積極推動、組織、協調、資助澳門歷史文化相關的研究工作,在挖掘、整理、出版、推廣方面不遺餘力,數百種圖書陸續問世,為更大規模的文化系統建設工程打下了初步的基礎。近年來再接再厲,繼1995年推出“澳門文學獎”、2004年推出“澳門人文社會科學研究優秀成果獎”、“中篇小說徵文”和2010年推出本土藝術家推廣計劃,為澳門文學創作、學術研究和視覺藝術家搭建了交流、展示的平台後,自2011年起籌備編輯出版“澳門文學叢書”、“十部文藝集成志書·澳門卷”和籌辦“澳門基金會市民音樂會”,再次嘗試為澳門的作家群體和演藝團體搭建另一個交流、展示、合作的平台和網絡,全方位樹立澳門的文化形象。去年市民音樂會試行成功後,今年決定全面推出“澳門製作 本土情懷”——澳門基金會市民演出專場,除了支持、鼓勵推動本地文藝團體製作更好更精彩的節目,提供更多演出機會讓本地青年藝術表演者發揮所長,提升演藝水平;更為重要的是,促進他們深入社區,充份利用社區文化設施,走近市民,加強演藝團體與市民之間的互動,讓市民欣賞高水準的本地藝術表演,提高市民對表演藝術的興趣和欣賞水平,豐富社區文化生活,活躍社區文化氛圍,塑造動感城市的形象。

特區政府在2013年的施政報告中提出“強化本土文化、施政重心將緊扣打造‘世界旅遊休閒中心’及‘文化永續之城’的目標,深耕文物保育,開拓社區文化格局,並着力推動藝術普及,改善藝文環境,開展更多文化交流,弘揚本土文化價值”。今年,澳門基金會聯合演藝社團力量,整合社區文藝資源,推出“澳門製作 本土情懷”計劃,邀請了24個社團,陸續在不同社區、不同場館舉辦不同主題、不同形式的表演,為市民帶來舞蹈、中西音樂、折子戲、話劇、魔術等演出,正是對施政報告的積極響應,亦是對傳承歷史文化的一種應有擔當。

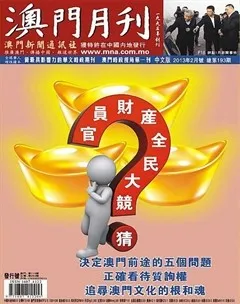

澳門文化是生活的文化,具有強烈的鄉土氣息;澳門的文藝社團數量很多,力量分散,應該互相聯繫、互相支援;澳門的文化活動也有越來越碎片化的趨勢,需要一個平台加以協調整合。“澳門製作 本土情懷”計劃的原意,便是基金會搭台,社團演戲,希望充分發揮平台的作用,尋找澳門文化的根與魂,展現本土演藝團體的群體形象,放大社團活動在社區裏的功能,彰顯文化在市民生活中的地位,最終達到傳承文化、延續文脈、凝聚人心、增強歸屬感的目的。

作為開放的旅遊休閒城市,澳門的文化節目多姿多彩且不少水平很高,這些節目的確豐富了市民和遊客的文化生活。相對而言,自編自導自演的本土節目明顯遜色,整體形象不夠鮮明。顧名思義,“澳門製作”是指本地或本地與外地團體聯合舉辦的演出,堅持從市民中來、到市民中去,期待引起市民共鳴、得到市民的支持和欣賞;“本土情懷”則要真實反映澳門文化的本土氣息,抒發澳門人樸素的家國情懷,謳歌我們這個中西文化交匯城市的迷人風韻,歌頌中華文化的博大精深,並以此向世人展示我們的高度人文關懷,展示澳門引人入勝的人文風景線。

當然,“澳門製作 本土情懷”——澳門基金會市民專場演出計劃能否圓滿成功,全賴市民和各社團的支持。這個計劃是開放的,優選劣汱,參加社團及其節目均會年年更新,以期激勵各文化社團不斷進步。在澳門增強實力、樹立形象後,再走出澳門,揚名海外。

正如報章評論所言,“澳門製作 本土情懷”不僅是個口號,更是一種精神,一種鼓舞人向前的文化動力。讓我們共同行動起來,回歸根本,深入靈魂,齊心協力將澳門深厚的歷史文化底蘊活靈活現地展現出來,城市的動感文化形象立體地演釋出來。

(作者為澳門基金會行政委員會主席、歷史學博士)