镜头“看”绿的赛罕影人

我有一帮搞摄影的朋友,常年驻守在河北省最北部的塞外高原塞罕坝上。在这块让中外影人出好作品、眷恋一生的创作沃土上,他们在占尽天时、地利的条件下默默创作着,我称其为“塞罕影人”。

与饱览名山大川的摄影家和用镜头剖解人间万象的新闻摄影工作者相比,赛罕影人创作的土壤仅仅是这块140万亩被誉为“华北明珠”的地方;没有昂贵的摄影器材,有的只是与冰雪天气抗争的热情,用倾其所能的投资记录了塞罕坝成长的每一个环节,用镜头和其特有的方式弘扬塞罕坝精神;他们没有接受过正规的摄影培训,有的只是与塞北坝难舍难离的亲情,用镜头来表达这份情感是他们最大的愿望。

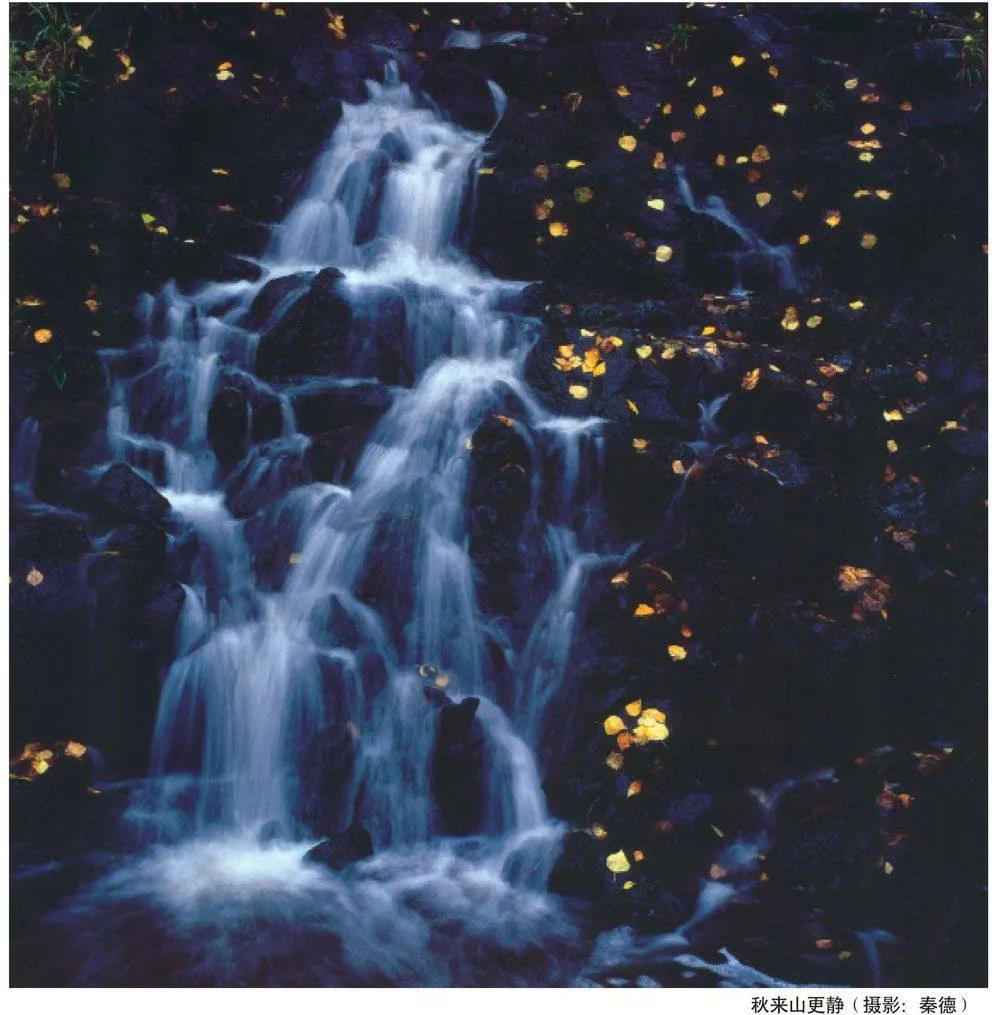

老将秦德,作品从未发表,他的大名却四海远播

提起“塞罕影人”,首先想到的便是对塞罕坝有特殊贡献的秦德。说其有名,一是技艺,二是人品,三是他的聪明和勤奋。此前,他的作品没有一幅在媒体上发表过,但见过他作品的人都会对他竖起大拇指。老秦本人很瘦小,但他可以用两个苹果和一瓶水在塞罕坝上支撑一天、拍摄一天。

老秦是“挨过饿、下过乡、贴过大字报、招工进林场”的那批人。他说自己没有学过多少东西,50多年来一直在混日子。周围的人告诉我,“秦德是一个能人,你可不要小瞧他”。

秦德之能在于文化不多,却在方方面面上体现着灵气。塞罕坝上第三乡林场到塞罕坝林场山门的十里路堪称是“十里画廊”,风光好,路边的旅游设施好,两侧人造的木亭楼阁更是绝美风光的点缀。这些建筑杰作全都是秦德的设计手笔。一个成长在特殊年代、没有接受过一天专业训练的高中毕业生,竟有这等景观设计的天赋,不由得让美术家和建筑设计师们交口称赞。

老秦有一些交情过硬的朋友,这些朋友与他的交情体现在方方面面。他自费买了好多摄影器材,却每每成为朋友们的公用品,到坝上创作的影友们谁没带器材,只要和老秦说一声,老秦会大大方方地让影友借走。同样,朋友们也用一片真心回馈老秦,他想用谁的好机器,谁也会十分爽快地借给他用。这些朋友大多见过老秦的作品,他们说只有老秦的作品能真实地反映出塞罕坝的风光与情调。与众多过客相比,老秦自嘲他是塞罕坝的“留鸟”。

每每问起老秦为什么不将作品发表,为什么不参加一些摄影比赛,老秦笑笑说,“我拍点照片一为记忆这块自己栽的林子一天天的长大,想留点念想;再来在塞罕坝住久了,哪里的景色好,多拍一拍,自己也就知道什么季节、什么时间让朋友们来,来了去哪里拍,他们拍好了,比我自己拍多少张都强。”这就是秦德之实,秦德之朴,也可以说是秦德之能吧。

塞罕坝“五小龙”,在技术上互相比拼,却从不隐瞒自己的体会,彼此倾心相授

在塞罕坝小一辈的摄影人中颇有建树的当属被人称为“五小龙”的王龙、刘亚春、赵云国、胡维林、赵亚民这5位弟兄了。年龄最小的王龙是林场子弟,学美术出身,搞摄影有得天独厚的理论基础,他的手笔让外行人看到的是对色彩的诠释,内行人看到的是理论上的功底,许多杂志都向王龙约稿,王龙是塞罕坝上地道的名人。

王龙是坝上摄影人中继秦德之后的又一面旗帜。王龙之才在于他深厚的美术和书法功底,他的摄影更是在国际比赛中频频获奖,两张照片被选进了2008年北京奥运会的场馆。他的勤奋是出了名的。在坝上的寒冬时节,他常常一个人背着沉重的器材去很远的地方拍摄,有一次差点被冻死,他的妻子谭雪梅一边用雪搓他被冻僵的身体一边落泪。

赵云国任党委办公室主任、胡维林任森林公安局局长,他们的工作任务中有一项就是摄影,这方面的便利使他们比别人有更多的锻炼机会。

赵亚民是资源科科长,70多万公顷的林场鲜有他没到过的地方。整天在野外作业,他比其他4个人有更多的拍摄机会。前些年,坝上要出一本《塞罕坝森林植物图谱》,大量照片的拍摄任务就交给了他,他常常一个人跑遍坝上的角角落落,蚊子叮咬、蛇和毒虫的侵袭对他来说是家常便饭。十多年的时间里,他拍摄了几万张塞罕坝的植物图片,编辑出版了这本图文并茂的小册子,成为记载坝上植物宝库的珍贵史料。

“五小龙”创作团体中机会最多的当属刘亚春,他是总场的宣传办主任。工作要求和个人爱好让亚春的摄影故事特别多,说起他的摄影创作经历,几天几夜都讲不完。

刘亚春之能,在于他没有摄影器材却玩得很精。他仅有的数码摄影设备是尼康D80,最好的镜头是尼克尔80~400毫米的变焦头。他有一顶破旧的帐篷,还是捡人家的旧货,至于望远镜、对讲机、迷彩装等他什么也没有。作为不拼器材的摄影人,亚春拼的是勤奋和执着,他的摄影故事一个比一个精彩。

坝上的黑琴鸡,俗称“松鸡子”,是亚春最主要的创作素材之一。他经常观察黑琴鸡的生活习惯——每到鸟类求偶交配的季节,雄鸟间经常会因与雌鸟的交配权而发生战争,而黑琴鸡的战争地点和时间很少会变更。亚春抓住这一规律拍摄了一只展翅跳跃的“松鸡子”。它的羽、喙、爪和眼神清晰无比,称得上是一幅绝佳作品。我正想他是用什么镜头和什么数据拍摄的,场书记刘海莹告诉我,“这张作品的著作权不应该是亚春,而是黑琴鸡,因为是黑琴鸡按动快门自拍的。”

玩笑之中道出了亚春的拍摄秘密。他把相机藏匿在草丛中,提前设置好了拍摄参数、焦点、景深等,自制了快门线和快门释放开关,把几十米的快门线延伸到黑琴鸡出没的地方,设置了“地雷式”的快门释放装置,黑琴鸡就像“鬼子”踩地雷一样完成了作品的拍摄。这一小小的摄影创意说来简单,但其中涉及的光学、物理学和生物学等多个方面的知识绝不是一两篇论文能说得清楚的。

他用物理学知识自制摄影器材来弥补不足,最典型的器材就是快门线了。他用电话线制作了长达百米的快门线,用一个小摄像头和相机连结在一起,一路线控制相机快门,另一路线连接一个小小的监视器……百米开外,一个18~55毫米的镜头就解决了500毫米镜头都无法解决的问题。

如今,“五小龙”已经成为坝上摄影人的领军人物,他们带出一大批徒弟,王艳秋、张向忠、聂鸿飞、李永东等,都在他们的指导下成了坝上小有名气的高手。

“五小龙”在摄影上一个比一个较真,但从不隐瞒自己的体会。今天你在用光上有什么新发现,都会互相沟通;你在哪里找到了一个最佳拍摄点,大家都去尝试。正是这种互相学习的精神,使“五小龙”的摄影技艺日渐提高,也使外界的摄影人对“五小龙”刮目相看。

谈到创作动机,“塞罕坝的林子长起来了,是上一辈人的功劳,对于我们这一代人,保护的责任越来越大,我们用镜头记录下林子成长的故事,揭示一些塞罕坝将来发展面临的问题,还可以呼唤更多的人来关注这片成长不易、保护更难的森林。”

用镜头宣传塞罕坝,保护塞罕坝

塞罕坝是国家级自然保护区,也是河北省第一批省级野生动物疫源疫病监测点。以“五小龙”为代表的塞罕人在坝上通过各种方式宣传、保护鸟类。为了保护动物不受游客惊扰,林场划定了外围观赏区,使得湿地核心区的鸟类不受外界惊扰。连续多年的保护让这里的水鸟一年比一年数量多、种类多。

为了加强对鸟类活动的监测,全场划定了10个重点鸟类停歇、群集、繁衍区,并有专人看守,禁止无关人员进入;同时,森林干警组成野生动物保护巡查大队,一个月检查十多次;全场建有鸟类监测网络,布设监控点巡护监控;开设鸟类救护站,对受伤的鸟进行救治。

亚春告诉我,“我们这现在有黑鹳、白头鹤、大鸨等国家一级保护动物,还有大天鹅、小天鹅、灰鹤、鸳鸯、白枕鹤、蓑羽鹤等国家二级保护动物。今年飞来的候鸟数量较往年明显增多,塞罕坝已成为越来越多迁徙鸟类的停歇地和聚居地。由于保护得力,再加上食物多了,好多候鸟就在坝上过冬,成了我们永久的居民。”

是敬业的塞罕影人让我们看到了16字的塞罕精神:勤俭建场、艰苦创业、科学求实、无私奉献。他们用镜头看塞罕坝的万顷林海,这里是几代林人绿的畅想,是林业发展的目标和希望,是创业者的骄傲;他们在“看”绿,用镜头告诉人们如何爱护鸟类、保护资源;他们也在评绿,用极具感染力的语言告诉人们塞罕坝是后来人闻诲寻诫的课堂,是骑者纵横驰骋的原野,是乐人抒发情怀的殿堂,是学者抒发胸臆的长卷,是画家泼洒豪情的纸张。他们在用镜头呼唤,呼唤更多的创业者和投资者去开创更大的辉煌。