“西北地区”教学设计(湘教版)

一、教材分析

“西北地区”是湘教版地理八年级下册第四章“中国的区域差异”第三节的内容。本章教材是中国地理总论部分和中国区域部分的衔接点,是在前几章基础上进一步阐述我国不同地区的地理差异,是中国区域地理学习的开篇部分,起着承上启下的作用。本章对区域地理的宏观分析,是为了从整体上把握区域的差异,以便后续内容的学习。本节内容安排在北方地区、南方地区、青藏地区之后,旨在突出西北地区鲜明的特点。

二、教学目标

知识与技能:知道西北地区的位置、范围、面积、人口和主要民族等基本情况,掌握重要铁路的分布,了解重要矿产资源的分布;了解西北地区自然环境及其主要特征,了解西北地区从东部到西部自然景观的变化规律,理解其形成原因;能说出西北地区自然环境对生产生活的影响,明确该区域是我国主要的牧区;培养学生读图填图的能力,搜集处理资料的能力和分析解决问题的能力。

过程与方法:阅读地图和图表,了解西北地区的位置、范围、面积、人口和主要民族等基本情况,掌握重要铁路的分布,了解重要矿产资源的分布;指导学生运用学过的理论、原理去推理和分析西北地区的气候、河流及植被分布等具体情况,自行归纳和总结本地区干旱的自然环境特征,理解其深远的影响;充分运用讨论的方法,使学生之间互相交流与合作,以达到互相学习、互相激励、共同提高之目的。

情感态度与价值观:通过学习本课,树立发展经济必须因地制宜、扬长避短、发挥优势、保护环境,协调人地关系和可持续发展的观点;通过分析各地理事物间的关系,树立辩证思想;了解大西北,热爱大西北。

三、教学重难点

重点:以干旱为主的自然特征及其对农牧业生产的影响;西北地区的开发。

难点:阅读、分析地图和图表概括区域特征。

四、教学思路

相对于学生的知识水平和生活常识而言,以干旱为主的自然特征及其对农牧业生产的影响之提法过于抽象。因此,教师应指导学生增加有效信息、拓展知识面,帮助学生通过直观、具体的现象,去认识抽象的理论;指导学生运用学过的理论、原理去推理和分析西北地区的具体情况,以获得新知识,从而提高学生学习新知识的兴趣和降低学习新知识的难度。对于阅读、分析地图和图表概括区域特征,要求教师借助多媒体手段进行地图教学,并根据教学内容的需要挑选编排特征突出的资源分布图和相关图表,指导学生通过读图来理解和掌握西北地区突出的资源优势,进而更好地认识和理解西北地区的开发。

五、教学准备

教师准备:多媒体课件、查找资料。

学生准备:搜集有关西北地区的资料。

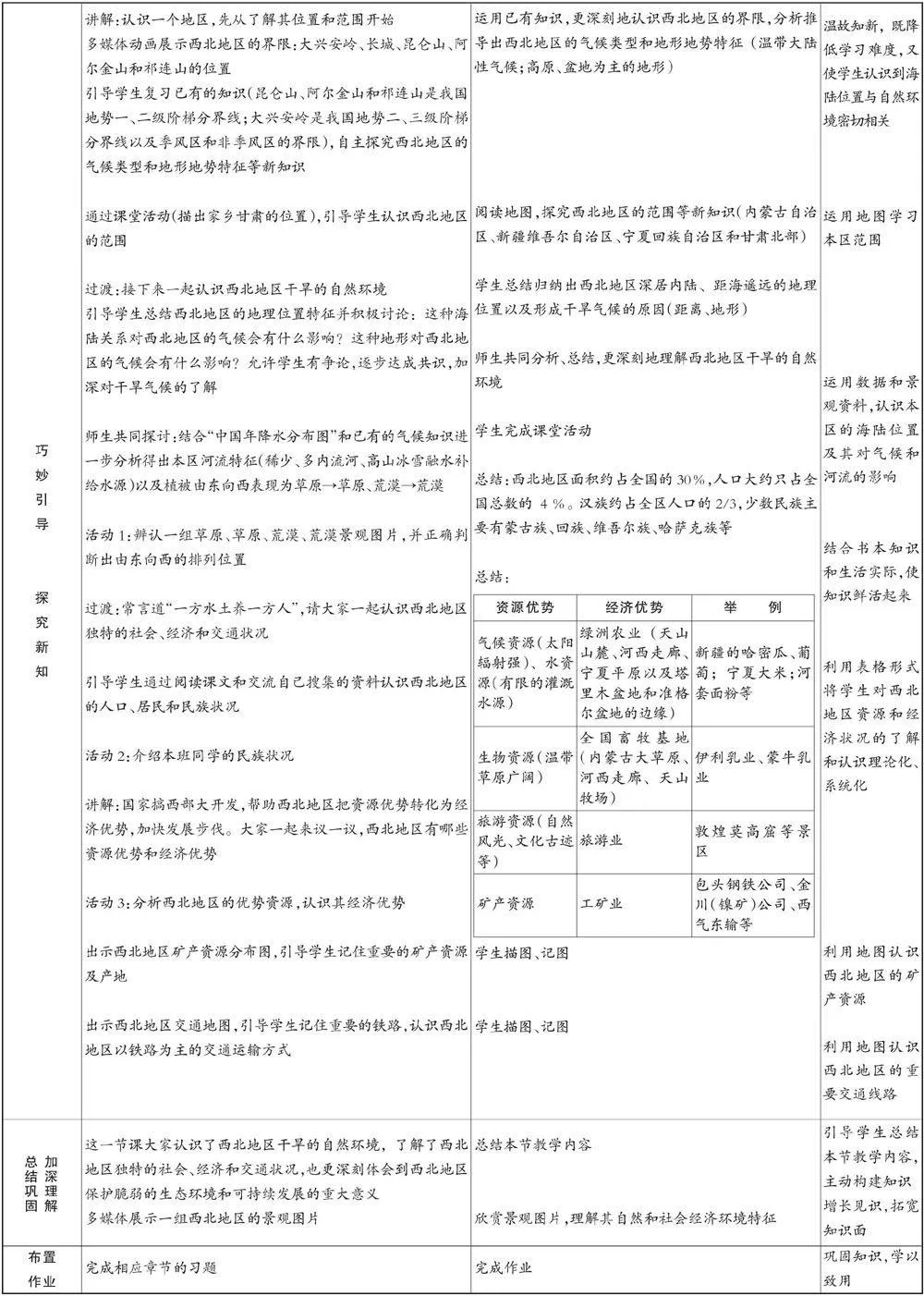

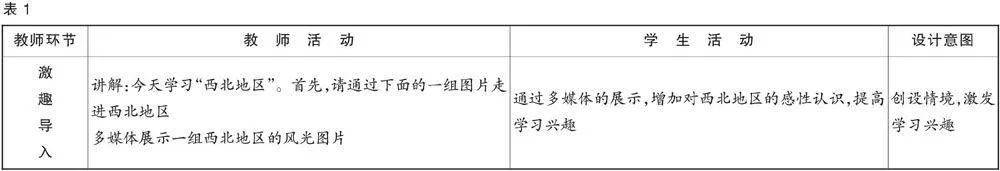

六、教学过程(1课时见表1)

专家点评:本节课教学设计目标明确,能够从“知识与技能”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”三维目标进行设计。教学理念较为先进,活动设计体现学生的主体地位;注重课程资源的开发与利用,联系乡土地理知识,学以致用,符合“学习对生活有用的地理”这一新课程理念。教学方法灵活多样,重视多媒体技术和手段的运用,突出重点、突破难点,符合学生的知识储备和年龄特征。本节课改进建议如下:一是作业的布置可以根据学生的具体差异进行精选习题,分层次布置,而不是统一的“完成配套练习相应章节的习题”;二是教学过程中应加强讲练结合与及时巩固的环节。(甘肃省兰州市教科所地理教研员 何新建)