我国城投债的风险分析及对策探讨

摘要:本文简要分析了近年来城投债快速发展的原因,指出城投债目前存在城投公司资质下沉、评级虚高、担保隐性化、互保、抵押品估值管理等诸多问题与风险。考虑到城投债风险与地方政府债务风险的关系,本文建议应充分发挥现有国家金融基础设施的作用,建立城投债等地方政府债务工具的监测体系,进一步规范城投债信息披露与完善信用评级等。

关键词:城投债 地方政府债务 风险

近年城投债产生及快速发展的原因

(一)地方城市化发展面临资金瓶颈

近十年来,我国正处于城市化高速增长的阶段,地方政府依赖财政转移支付、土地增值收入等传统资金来源方式,根本无法满足其促进城市化发展的投资资金需求。例如,2009年河北省全省的财政收入1820.8亿元,而其该年的城市基础设建设投资高达2515.7亿元;再如,内蒙古通辽市2012年财政收入是145.5亿元,而城镇基础设施建设则是150亿元。因此,为解决地方政府资金瓶颈,地方政府融资平台应运而生。

(二)地方政府直接融资受到法律制约

根据《预算法》规定:“除法律和国务院另有规定外,地方政府不得发行地方政府债券”。2009年,经全国人大常委会批准,中央代为发行2000亿元地方政府债券,开启了地方政府债券发行的先河。但实际上,债券额度分配到各省就是杯水车薪,同时也存在审批流程过长问题。因此,为解决投资资金问题,地方政府仍继续设立各类投融资平台(城建、城投或国有资产经营公司等),并依托平台发行城投债券满足地方投资需要。

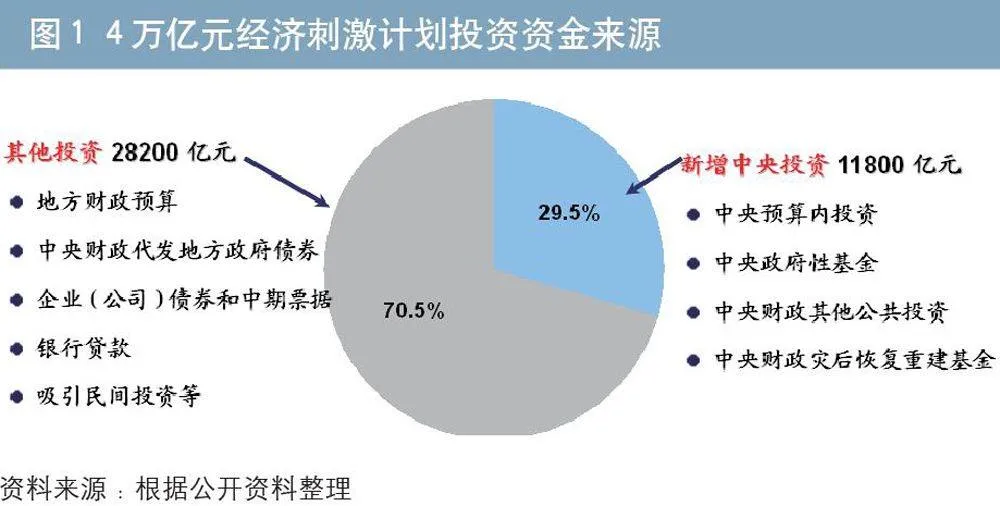

(三)中央4万亿投资计划需要资金支持

2009年初,为应对全球经济衰退,国务院提出“保八”增长目标,随后出台两年4万亿元的经济刺激计划。人民银行和银监会也在2009年3月联合发布《关于进一步加强信贷结构调整促进国民经济平稳较快发展的指导意见》,提出“支持有条件的地方政府组建投融资平台,发行企业债、中期票据等融资工具,拓宽中央政府投资项目的配套资金融资渠道”。此后,融资平台的融资规模上了一个新台阶。

初步匡算,在4万亿元投资中,中央投资仅占1.18亿元,其余2.82亿元由地方政府及带动的民间投资投入(参见图1),而融资平台则成为地方政府筹措资金的主要渠道,据审计署审计,到2010年底,其债务规模已占全部地方政府性债务的46.38%。

我国城投债的基本情况

(一)城投债发行主体的概念与分类

根据国发〔2010〕19号文件的定义,所谓地方政府融资平台,是指由地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立,承担政府投资项目融资功能,并拥有独立法人资格的经济实体。

这些平台公司法律上是独立法人,实际为政府附属单位,相当多数的平台公司本身不具有偿还债务的能力,主要依赖财政拨款或土地收入等方式偿还贷款,或者需要由政府提供担保或其他形式的偿债安排。

城投公司大体分为以下三类:第一类是社会公益性公司,如建设城市道路和桥梁,城市广场,公共文化、娱乐、体育设施等的公司;第二类是部分经营性收入公司;第三类是全部经营性收入公司,如开发新区,建设高速公路,以及提供城市供水、供电、供热、供气等的公司。上述第一、第二类公司由于自身没有偿债的能力,完全或部分需要依靠当地政府财力来偿债,从而引起投资者对其偿债风险的高度关注,是典型的地方政府融资平台。第三类公司可以自负盈亏,它发行债券所依据的不是地方政府的财力,而是其投资建设项目的效益。严格意义上,此类公司不应列入政府融资平台的范畴。

(二)城投债规模及市场表现

本文将符合以下三个条件的债务工具划入城投债或者城投类债券范围:(1)债券发行人名称中包含国有资产经营、城市建设投资、基础设施投资、交通、电力、铁路投资、高速公路、经济开发区开发公司或高速铁路等字样;(2)公开披露文件中,其募集资金投向为公共服务项目、地方基础设施建设或公益性项目等建设;(3)按照其债券分类,包括企业债券、中期票据。

2012年,银行间债券市场发行的城投债券521只,发行量为6416亿元,比2011年增加了330只;规模增加了3854亿元,同比猛增150%。截至2012年末,城投类债券余额为14366亿元,较2011年同期增加6151亿元,同比增长75%。其占银行间市场信用类债券余额的比例也提高了5个百分点,达23%。

根据银监会相关数据测算,截至2012年末,政府融资平台贷款余额为93035亿元,地方政府债券余额为6500亿元,城投债余额为14366亿元,加上政信合作、保险债权投资、券商资管等借款,地方政府性债务余额合计大概为12万亿元。由此算来,通过融资平台公司发行的城投债在全国地方政府性债务中的占比约为12%。

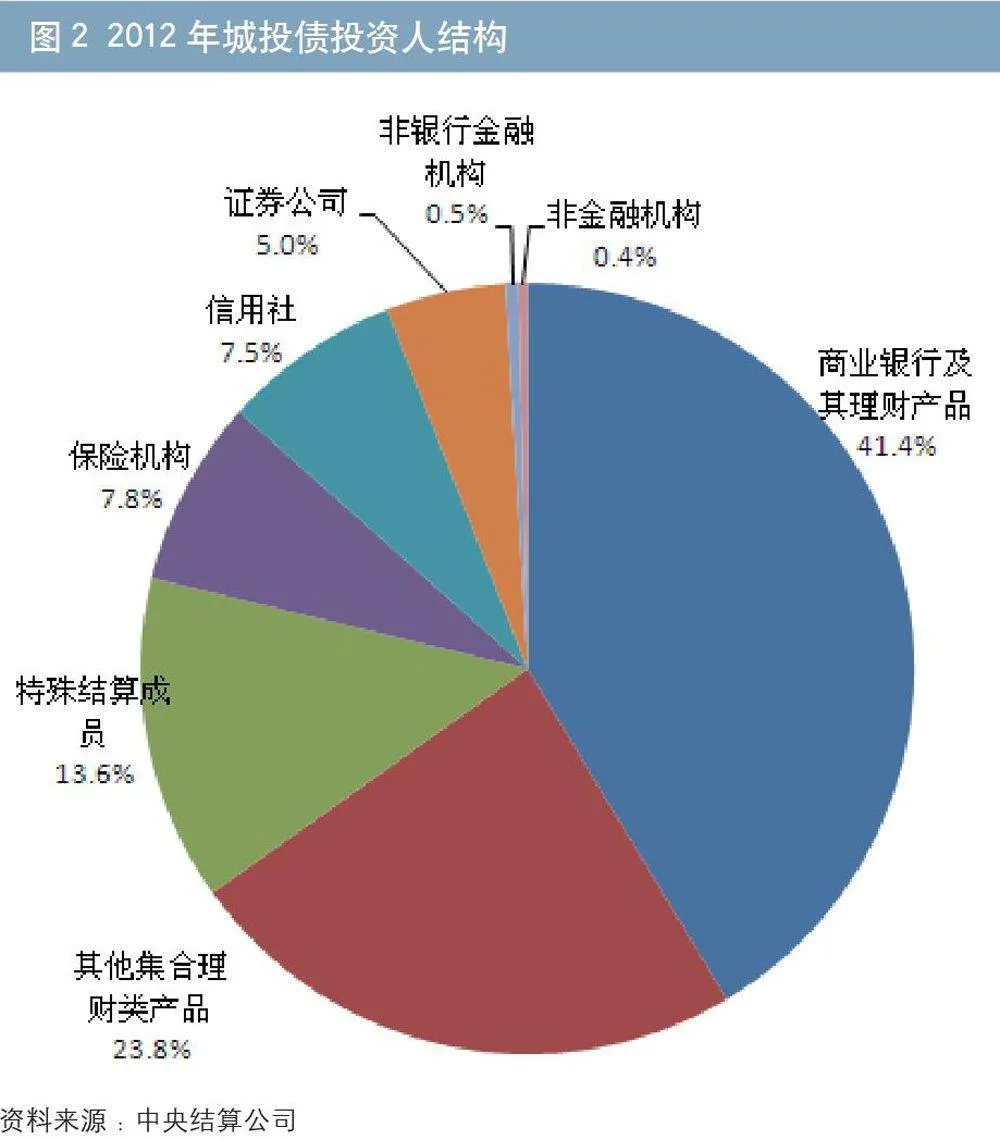

2012年,城投债全年换手率为6.86,较去年同期水平有所上升,远高于全市场平均换手率2.98倍,是市场上流动性最好的交易品种之一。

2012年,商业银行自营及其理财产品共持有城投债5931亿元,占全部城投债的比例合计为41%。其中,商业银行理财产品持有比例为12%,商业银行自营持有比例为29%(见图2)。

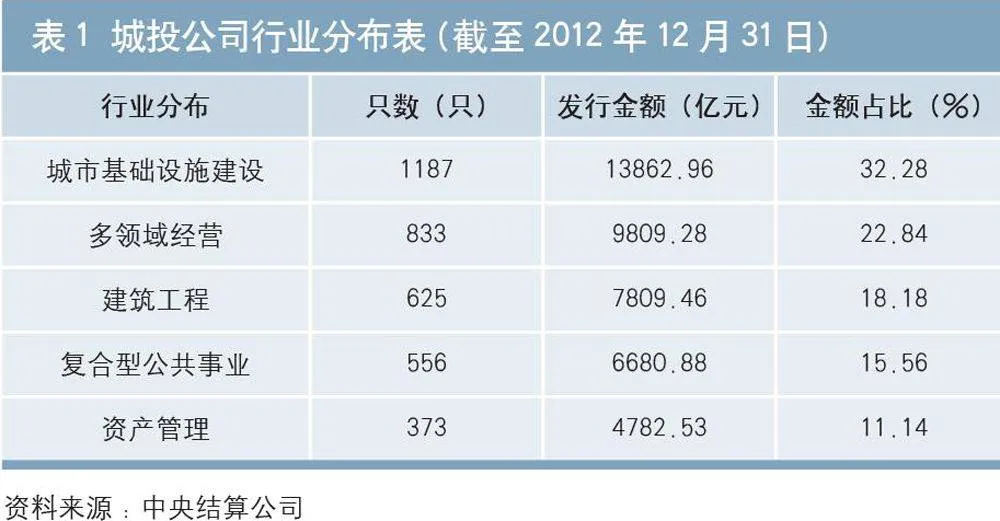

(三)城投债募集资金投向

城投公司所属行业绝大部分都是城市基础设施建设、建筑工程或多领域经营,这三大类城投公司发行金额占到总数的七成左右(见表1)。这符合城投公司设立的初衷和与地方政府的关系。值得一提的是,发改委在规范和收紧一般城投债规模的同时,也利用平台公司发行企业债支持保障性住房建设。2011年,发改委办公厅《关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》提出,支持符合条件的地方政府投融资平台公司和其他企业,通过发行企业债券进行保障性住房项目融资;地方政府投融资平台公司发行企业债券应优先用于保障性住房建设。

当前城投债的几个风险因素

(一) 低评级城投公司显著增加

自2008年以来,城投债中AAA级发行人发行的债券规模呈明显下滑态势,已由2008年的40.11%下降到2012年的15.86%;而AA等级发行人的城投债发行量占比则从2008年的32.38%上升到2012年的47.34%。随着低评级城投公司的进入,城投债券风险增大。

(二) 债券评级虚高较为普遍

为利于发行与成本定价,城投债评级存在部分虚高的问题,市场投资人对该评级结果并不认可,并通过二级市场的买卖价格直接体现出来。中债收益率曲线是基于二级市场交易价格编制的,可反映不同信用等级、不同期限债券的收益率水平。通过以中债收益率曲线作为参考基准分析,笔者发现,部分城投债在买入时收益率所对应的信用等级要比该债券发行时的公开评级低1-2个等级。

从评级机构自身来看,我国评级机构声誉积累时间短,又缺乏违约率数据对评级质量进行检验借以积累声誉,各家机构迫于生存压力疲于争夺市场份额,导致声誉机制的约束作用并不明显,加上我国发债企业普遍较为强势,因此更容易产生利益冲突问题。近几年我国评级行业出现较为严重的级别竞争、等级虚高现象就与之密切相关。

(三)信息披露机制不完善、不统一

这主要体现在以下几个方面:

一是审批部门对信息披露内容和时间的要求不统一。城投债中的中期票据等品种遵守交易商协会的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》,企业债遵守的是《中国人民银行公告〔2005〕第30号》,公司债遵守的则是证监会的《公司债券发行试点办法》。监管规范和信息披露制度的差异一方面削弱了债券市场信息的可比性,增加了发行人的披露成本和发行成本、投资者的信息搜集成本,另一方面也为债券发行人提供了逃避披露管制的空间,使其可以利用不同债券市场的管制差异和监管漏洞进行信息披露的规避。

二是信息披露平台不统一,既有在纸质报刊上披露的,也有通过交易所或中国债券信息网披露的,信息分散非常不利于投资人查找。

三是重大事项存在未披、迟披、不披露现象。以四川成渝高速转让核心资产为例,2011年3月29日,成渝高速发布公告,四川高速持有的31.88%的成渝高速股权已过户至四川省交通投资集团有限公司,但在银行间市场发行的四川高速(10川高速MTN1和10川高速2)却未见相关信息披露,直至2011年4月才发布相关公告。

(四)城投债隐性担保并不可靠

近年来,多起城投债违约风险最终由政府托底解决。这种解决方式既不利于债券市场的发展,也不利于债券风险的释放,同时也加大了投资人判定城投公司资质的难度。从我国现行法律规定来看,地方政府是不可以为城投公司所发行的债券进行担保的。但事实上,在地方融资平台发行城投债的过程中,地方政府仍会想方设法对平台公司提供变相担保或承诺。不过,由于部分地方政府自身债务水平已经很高,再加上一些地方政府的融资平台公司数目过多,地方政府的担保或者承诺往往是重复运用,因此,一旦融资平台发生偿债困难,其背后的地方政府实际上是没有能力替平台还债的。如有些资源依赖型或产业单一型城市,一旦其支柱产业出现长期衰退,其所面临的债务违约风险将随之增大。2012年,对石油高度依赖的大庆市政府债务率已超过70%,而以汽车城著称的长春市则达到159.73%。这些城市的地方政府在其自身财政支出都已捉襟见肘的情况下,又哪有能力为融资平台托底还债呢?

(五)城投债互保有可能转化为区域系统性风险

为解决发债审批,部分区域城投公司互相担保(如08渝交通债和09渝水投债的发行人互相担保,08云投债和08昆建债的发行人互相担保)。城投公司间的互保行为使得相互间的债权债务关系更加复杂化,一旦发生风险事件,很容易引发区域城投债系统性风险。

(六)土地等抵押品存在估值风险

土地抵押是平台公司较多采用的一种担保方式,抵押地块的质量(位置、用途)对于债权人来说是至关重要的。但现在有城投债发行人使用未利用地进行抵押的情况,未利用地主要指农用地和建设用地以外的土地,如荒草地、盐碱地、沙地、裸土地等,地价应该比较低。如2012年发行的“椒江债”,从“椒江债”的募集说明书中可以看到,用于抵押的土地全部是未利用地。根据国土资源部2006年发布的《全国工业用地出让最低价标准》,“椒江债”发行人所在地区的成熟工业用地属于七等地,每平方米最低为288元。但是据“椒江债”募集说明书披露的信息,其未利用地的土地评估价格竟然达每平方米753元,且未说明地价上升后,当前同一地区成熟工业用地与未利用地的实际价差,使人不禁担心平台公司土地使用权抵押估值的合理性。因此,部分平台公司土地使用权抵押估值的确存在有待商榷之处。

关于城投债风险的研判和应对措施

(一)建立城投债券等地方政府债务工具的监测体系

城投类债券的风险本质上应归结为地方政府债务风险。目前城投债占地方政府性债务的比重基本稳定在12%左右。从宏观上看,就地方政府财力状况而言,偿还城投债券的风险并不大,但对某些特定地区而言,后期债务风险存在着不确定性。控制城投债券的风险离不开地方政府债务风险的防范问题。

尽管管理部门知道地方政府债务规模扩张较快,但缺乏权威数据。建立全国性地方政府债务集中监测机制是一件比较难的工作,但可以考虑利用现有国家金融基础设施如人民银行征信系统和中央债券簿记系统,将地方政府性债务最大的两块——地方政府融资平台借款和城投债进行标示和集中统计监测,以加强偿还期限、利率水平、债务规模等关键指标的量化控制。

(二)规范信息披露与完善评级模式

监管部门应统一债券市场的信息披露规则,同时强化债券市场信息披露的惩罚机制,鼓励发行人的自愿性信息披露。加大对信息披露主体违规的行政处罚以及完善债券市场的退出机制等,以增加发行人的信息披露违规成本,促使其改善债券的信息披露。为了鼓励和评价自愿性信息披露,应该制定“债券市场自愿性信息披露指引”。

积极推动债券评级付费模式的改革探索,通过行业内推行投资人付费模式来解决评级与发行人利益关联问题,并通过市场选择来对此项改革效果进行检验。同时,也可以鼓励开展双评级,通过不同评级机构间的评级结果相互较验,提高其级别竞争的声誉损失成本,从而对评级机构的不规范竞争行为构成一定约束。

(三)严禁城投公司互保行为,防范区域性金融风险

考虑到融资主体互保链一旦断裂,则不仅使融资主体的生存与发展受到严重影响,还有可能形成系统性风险,因此,我们建议在包括城投债券在内的地方政府债务工具体系中严禁互保行为,发行审核或备案部门应对此进行严格审查,把住这一关。

(四)维护城投债市场的流动性,降低流动性风险和发行成本

在全部城投债中, 约四成存量为中期票据。自2008年中期票据发行以来,一直在中央国债登记结算公司登记托管,在银行间市场进行交易,登记托管机构的权威性和交易场所参与者的广泛性提升了这一品种的流动性。但自2013年6月起,该品种的登记托管机构被变更,目前市场担心下一步其交易场所也有可能被变更。如果交易场所被变更,这有可能降低中期票据的流动性,进而增大流动性风险,提高发行成本,对此应当加以关注。

作者单位:田 鹏 中央结算公司

吴亮圻 南开大学商学院

责任编辑:罗邦敏 夏宇宁

参考文献:

[1] 梁瓒.我国分税制下地方政府投融资中的城投债问题研究[D].复旦大学学位论文,2010.

[2] 孙玉亮.我国隐形市政债券——城投债的信用风险与担保增信研究[D].北京交通大学学位论文,2011.

[3] 斯竹.中国城投债信用风险研究[D].北京交通大学学位论文,2012.

[4] 李宇飞.我国城投债现状研究[R].鹏元资信评估有限公司,2012.

[5] 涂盈盈.城投债的发展与风险控制[J].中国金融,2010(7).

[6] 类成曜,吕蒙.关于“准市政债”的现实与理论思考[J].财政研究,2009(9).

[7] 王芳.我国债券市场信息披露的现状、问题与对策[J].证券市场导报,2013(2).

[8] 阮锦宏,企业互保链风险研究[J].会计师,2012(10).