摄影分类

宋刚明(以下简称宋):上一次谈了摄影与哲学,这次谈摄影分类,都是很绕人的问题。

小时候我爱打破砂锅问到底,没少挨父亲的骂,遗憾的是到了学校这一习惯也挨老师的批,这给我留下了很大的困惑。但这一习惯一直未改,比如对摄影分类的质疑,就惹得许多人不舒服。其实我只是想把事情弄清楚,殊不知这就是哲学精神。哲学问题比较异于常理,当我们开始思考自以为是的事物时,就产生了哲学问题。它是对真相与真理的追求。

笛卡尔说:“如果你要成为真正追求真理的人,在一生当中你至少要质疑一次,尽可能地对所有事情提出质疑。”

但我们这个民族好趋同,一边倒,特别是唯上是尊,喜欢锦上添花,不喜欢打破砂锅问到底。比如我们有过纪实摄影的大讨论,当时很热闹,多是叫好声,很少有人质疑,纪实摄影作为分类可能根本就不成立,质疑也未必有人当回事。

我们是个讨厌质疑的民族。我过去在单位就常常被领导批:大家都混着过,你为什么非要搞清楚?中国出不了像苏格拉底那样的大哲学家,是有社会原因的。

李巧(以下简称巧):像老师这样有点苗头的,早早掐了。

宋:你挖苦我呢!

纪实是摄影的共性

宋:老杨,我问你什么是纪实摄影?

杨新民(以下简称杨):您不问我知道,您一问我就不知道了。

宋:你知道问题出在哪儿吗?因为纪实与摄影是无法拆解的,纪实是摄影的基本特征。分类有个最基本的原则就是子分类不能等于或大于母分类,不然你分不清。

巧:老师提出的人文摄影概念,好像认可它的人越来越多了,许多网站都用它取代“纪实摄影”了。

宋:人文摄影这词不是我发明的。我第一次见到这词是台湾清华大学的陈传兴教授在《美学七问》中回答阮义忠先生的提问,“为什么史上留下来的影像经典作品,都是人文摄影。摄影持久的感染力,是不是就在于它的见证内容?”我只是把它作为一个分类提出来了。

《美学七问》通篇谈的都是我们所说的纪实摄影,但找不到纪实摄影这个词。纪实摄影是中国的土产,国外应该叫文献摄影(document photography),或者报道摄影(news photography)。

把我们现在称为纪实摄影的分类叫文献摄影应该是比较准的,我们现在称为纪实的作品未必是实录,而是有文献价值的作品。但不知什么原因,“文献摄影”就是叫不开。可能因为文献有客观记录、琐碎的意思吧。我提出人文摄影,是因为我们现在推崇的纪实摄影都是有人文精神的作品。

纪实摄影的名声好,让许多人趋之若鹜,并不是纪实二字有多高的境界,是因为这个类别的作品是经过过滤的,把有史以来人文精神强烈的作品全网罗进来了。

金铭勇(以下简称金):叫什么也许没那么重要吧,拍出好照片才是硬道理。

宋:我们有些理论家也这么认为,当我们被问得词穷的时候,常常就搪塞一句:叫什么不重要,拍什么才重要。孔子说:“名不正言不顺。”你不是军委主席就不可帅令三军,不然就是犯上作乱。亚里士多德对后世最大的贡献就是分类,试想如果我们在物理类里有《红楼梦》,数学类里有唐诗,会是怎样的乱象。亚里士多德提出的数学、物理、化学作为分类一直沿用至今,可见一个科学的分类对世界的发展是多么重要。

摄影过去的分类也是很清楚的,比如新闻、风景、人像、广告,后来我国提出的纪实、艺术、观念作为分类在词意上都太大了,这些都是摄影的基本特征,哪个摄影不纪实?哪个艺术无观念?这与国人事事喜欢拔高有关,其实也是假大空的余毒作怪。

孙冬敏(以下简称孙):就好比男人是人,女人也是人,不能用人专指男人一样。

宋:就是这道理。纪实从词性上说无非是强调客观性,这原本是摄影的底线,只是我国有很长一段时间突破了这个底线,假、大、空盛行,突然回归摄影的本来面目,反而成了不得了的事。凭什么你拍的就纪实了,那什么摄影是纪虚的?为什么在街上拍个你是纪实,在照相馆拍个你就不是纪实了呢?我拍块石头也是纪实啊。如果有人跟你抬杠,你真没办法理清。

巧:摄影真是很特别,其他艺术都是无中生有,比如绘画、音乐、文学,是真正的创作。唯摄影,是附着在他者的形象上说自己的事。表面看来影像很真实,其实很片面。

宋:摄影是主观选择的结果,它源于现实又与现实割裂,我们拍下的只是朝向相机的一面,那些镜头视角外的影像究竟是怎么回事我们不得而知,最好看的花朵可能是站在垃圾堆上拍的。所以,摄影的纪实只是貌似接近真实而已,从这个角度讲,把纪实摄影作为一个分类也不妥。

孙:关于纪实摄影有过好多次大讨论,这在其他分类中好像没有。

宋:“纪实摄影”从一诞生就存在争议,从未断过,只是多数争论只是在源流、发展上做文章,像发现一片沃土一样兴高彩烈,没有从深层找原因,就是纪实作为分类可能根本就无法成立,因为这是摄影的共性。

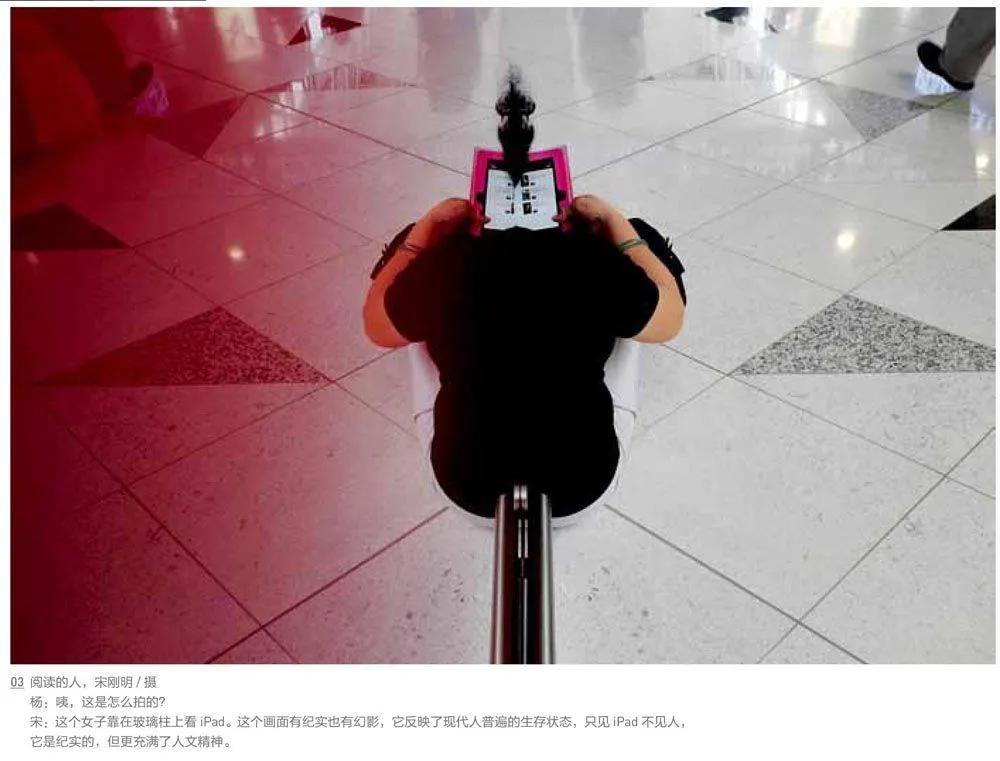

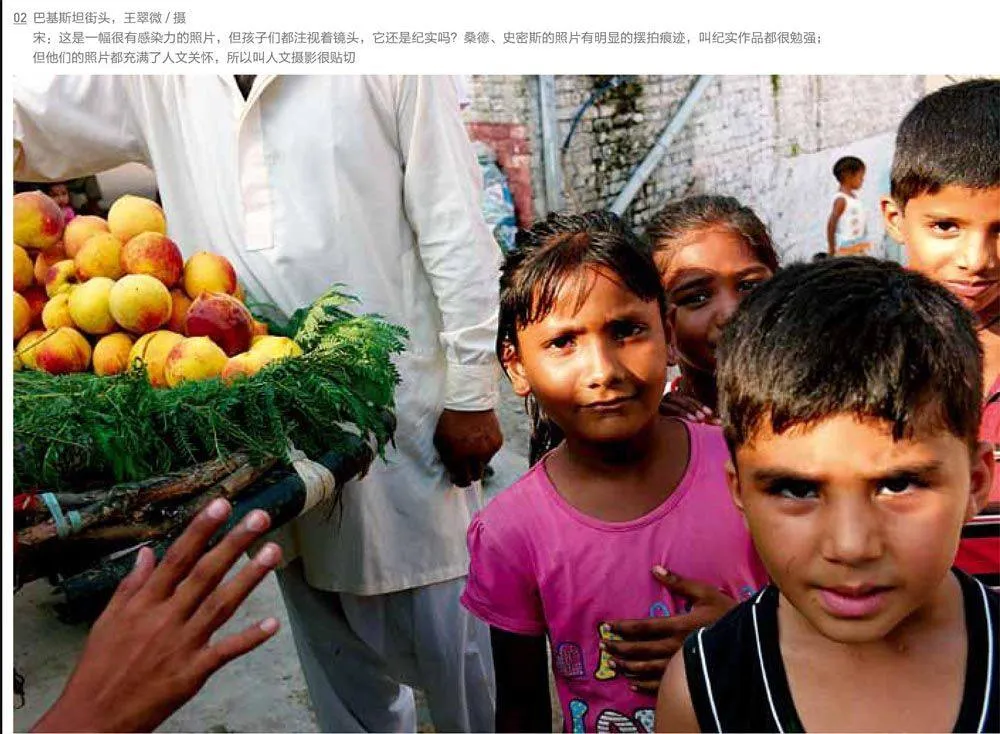

摄影既是真实的,也是片面的;从哲学上说,用纪实作分类也是经不起推敲的—从物理特性上摄影都是纪实的,而从哲学层面上摄影都是幻影,是强迫众生看柏拉图洞穴上的投影。比如我们把尤金·史密斯的作品也归为纪实作品,其实他的多数作品有明显的干预。他的作品好是因为有强烈的人文精神。

“纪实摄影”不艺术吗?

金:纪实摄影对应艺术摄影不是正好?

宋:那我问你,现在提的纪实摄影不艺术吗?

金:哦。

宋:用纪实摄影对应艺术摄影,表面看很合理,其实更理不清。何为艺术?艺术是个比纪实还大的慨念,是摄影都可以称作艺术,纪实摄影就没有艺术了?我们总不能只将那些拼拼揍揍、粉饰形象,甚至低俗的摄影表现称为艺术,而认为反映民生、有人文精神的摄影作品不是艺术吧?我以为从艺术层次上讲,现在称作纪实摄影的作品要比称作艺术摄影的作品,在艺术层次上更高。

作为分类要有包容性,但不是越大越好,因为“子分类不能大于或等于母分类”,词太大了分不清。

巧:国画与版画、芭蕾与探戈都分得很清楚,唯独摄影是乱的。

宋:一种理论的建立重要的是自圆其说,不留破绽。将纪实与艺术作为分类,糟在不能自圆其说,一攻就破。也有人认为纪实摄影本来搞清楚了,是被我这一折腾,又乱了。这只能说用纪实摄影作为一类经不起推敲。你把新闻摄影、广告摄影拿出来讨论,看会不会乱?纪实摄影作为分类一追问就乱,说明有很大隐患。与其将来坍塌,不如早点弄清楚。

更有人著文说,不懂训诂学就不配谈分类,这就有点拿腔拿调了,因为训诂学是先秦的学问,在清代光大,现在提的人很少,基本死了。外国人没学中国的训诂学,分类不照样条缕分明?我正儿八经学过《易经》,那是不是说没学过《易经》就不配谈中华文化呢?这显然有点扯,或者故作高深。

分类没那么高深,分类就是插个牌子,把萝卜放萝卜堆,白菜放白菜堆。别插了牌子,比如在萝卜堆写蔬菜,让人拿着萝卜不知往那堆放,或者乱放一气你也不能说他放错了。

训诂学是中国传统的语文学——小学的一个分支,研究对象是古代语文的词义、语法、修辞,常常有很大争议。词在发展过程中会有流变,但作为分类,主要是遵从今意,争议越少越好。纪实这个词作为分类存在的问题之一就是争议太大,不能服众。

吴海广(以下简称吴):“荷赛”不也有艺术摄影吗?

宋:是的,但你要知道外国人说的也不全对,把说地球围着太阳转的人烧死了的也是外国人。“荷赛”并不是个学术机构,它是几个摄影记者弄起来的世界新闻摄影大赛,在我看来也常常会弄出一些不着调的事来,比如让静物摄影获奖。摄影的历史还太短,许多事外国人也未必弄清楚了。

金:历史短,不是更好理清吗?

宋:“文革”的时候,我们都认为把真理弄清楚了,过后再看,我们清楚了什么?就是今天,我们还有许多不清楚,那只是短短十年的事。就好比当朝人说当朝事,我们都是局中人,哪能看清楚。我们只能努力接近真理罢了。谁对谁错,有些要几百年甚至几千年后的人评说才客观。

在所有艺术门类中,没有哪个分类会专门标榜自己是艺术的,比如在绘画、舞蹈、音乐中,没见有艺术绘画,艺术舞蹈、艺术音乐。因为这些本身就是艺术!

为什么独摄影有艺术摄影?这只能说摄影人不自信,生怕人家瞧不起。摄影为争得艺术地位花了很长时间,直到上世纪,瓦尔特·本雅明的“机械复制”概念从理论上将摄影上升到艺术层面,人们才普遍承认摄影是艺术(注:本雅明1935年出版《机械复制时代的艺术》The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction)。既然摄影已是艺术,我们为什么还要拉一个艺术摄影的旗帜出来?那哪个摄影门类不艺术?

艺术不是件不得了的事。艺术这个词起源于希腊,18世纪传到欧洲。中国过去是没有艺术这个词的,我们的先人只认为当官有意思,称艺术为雕虫小技,或者客气一点称为绘缕之事。艺术这个词应该是从日本转译过来的。有人从广义上说艺术有400多种,炒菜都是艺术,叫烹饪艺术。

艺术作为分类对中国的摄影有很大的误导,很多人醉心于如莲花、朝霞、水珠、云雾这些不能触及心灵的画面,就是因为这些东西我们统称为艺术摄影,很多人自以为拍这样的照片最艺术。

这确实也是艺术,只是相对于反映现实生活的作品,缺乏深刻的感染力。我认为如果将艺术排序,我们现在称为纪实的摄影作品,艺术格调应该更高。

说说“观念摄影”

吴:老师怎么看待观念摄影?

宋:前几年火过一阵,当时我就说这东西长不了,现在提起的人不多。不是什么新东西,国外早有,最早是用来记录行为艺术的一种方式。行为艺术是一个过程,留下来的只有记录过程的影像,最后这种纪录艺术过程的影像反而成了作品,后来有摄影师专门模仿这种风格制造影像,观念摄影就是这么来的。

用观念这个词作为分类显然大了。也有人说这是观念最强的作品,但要让人承认谁的观念最强,又会吵得一塌糊涂。分类最要避免的是引起歧义。“救救孩子”观念强不强?那拍希望工程也是观念摄影吗?显然希望工程既是纪实的,也是观念的。要我说这两者都不是希望工程最显著的特征,希望工程摄影作品所以感动那么多人,是因为充满了人文精神。

杨:好多观念性的作品根本看不懂。

宋:好多作品,作者自己也未必懂,很多人只是摄影语言苍白,在那儿故弄玄虚罢了。追求摄影创新,作为一种探索是有益的,探索多数也是失败的,这种精神值得鼓励,不过千万別忽悠过了。观念摄影前几年就忽悠过了,好像其他摄影形式都过气了,唯这是摄影的方向。当年北京798艺术区确实因这火了一把,现在多冷清。

任何艺术如果只在形式上刻意求新,求怪,则是缘木求鱼。你看桑徳(德国摄影家奥古斯特·桑德)的作品,哪有什么形式,简单得如同纪念照,但近百年来,仍然越看越有味。

孙:那纪实、艺术、观念摄影该叫什么?

宋:我认为,现在的艺术类无非是有创意的作品,叫创意摄影就很好,这样你再怎么拼凑,磨皮,多次曝光,都没问题。所谓观念摄影,其实其中不少是画意摄影的一种,过去用剪刀浆糊,现在用PS,手法前卫一些而已,叫前卫摄影、先锋摄影更贴切。至于纪实摄影,如果没有更好的选择,叫人文摄影应该更接近当下纪实摄影所表述的内容。人文对应的是自然,用人文摄影对应风景摄影应该比较适当。

“人文摄影”让人望文生义

杨:这样争来争去我的头都吵昏了,我还是去拍照吧。

宋:理不辩不明,这些争论本来是可以避免的。中国的词汇那么丰富,我们为什么非抱着这么有争议的一些词不放呢?似乎我们的民族精神中,缺乏“较真”的DNA,比如我们发现了小孔成像,但我们没有发明相机;我们发明了火药,却没有发明大炮;现代科技的重要发明,飞机、轮船、汽车、甚至自行车都与我们无缘。这种状态的出现,与我们的知识阶层缺乏严谨的学术精神,不求甚解有关。摄影人常常被评论家骂没文化,这其实是评论家们最该弄清楚的事。

文学界也曾有过纪实文学的提法,一段又是真的,又是合理想象的,你说我们该相信哪一段?文学界发现问题后,很快就摈弃了这一提法。摄影圈一直被其他艺术看低一等,一个分类都整不明白,也就休怪人家看不起了。

以国家论,不讲科学要落后,要挨打;以学术论,不讲严密的治学态度,就会制造混乱,其实也是给自己找麻烦。对“纪实摄影”一直争论不休就是例证。真正的摄影艺术是求真的,如果我们在一个分类上都拎不清,不敢正视而是回避,那么我们的摄影表现能达到多高水平是令人怀疑的,我们有可能只是一个器材使用大国而不可能成为摄影表现大国。

老实说,我提出用人文摄影取代纪实摄影,并不一定全对,人文也是个很大的概念,比如人文风景;人文摄影是比纪实摄影更有价值判断的词,而分类的词应该越中性越好,这是将它作为一个类别名称的遗憾。只是觉得现在所谓纪实摄影无非是关于人的摄影,有人文关怀的作品,人文摄影中起码有个限定词“人”,可以让人望文生意,知道是关于人的摄影。

人们在“纪实摄影”这个提法上吵了很久,至今也没有一个公认的概念,因为“纪实摄影”没有边际。而人文摄影则比较好界定范围。我曾为人文摄影写过一个概念:“人文摄影就是关于人的摄影,是用摄影手段向人解说人。是生活着的人、人性、人的历史、人所感知到的各种文化现象的写照。它是用看得见的影像,传达看不见的思想。”

让看不见的被看见,让隐藏在图像背后的思想通过图像显影,这是人文摄影最大的魅力。思想性,人文关怀,也是今天所称的纪实摄影的核心价值。从这方面看,人文摄影作为分类是可以成立的。