回得去的是家乡,回不去的是故乡

在这个年代,谈论故乡,是不是显得有些矫情?

但每个人心里,都切切实实地存在这样一个地方。

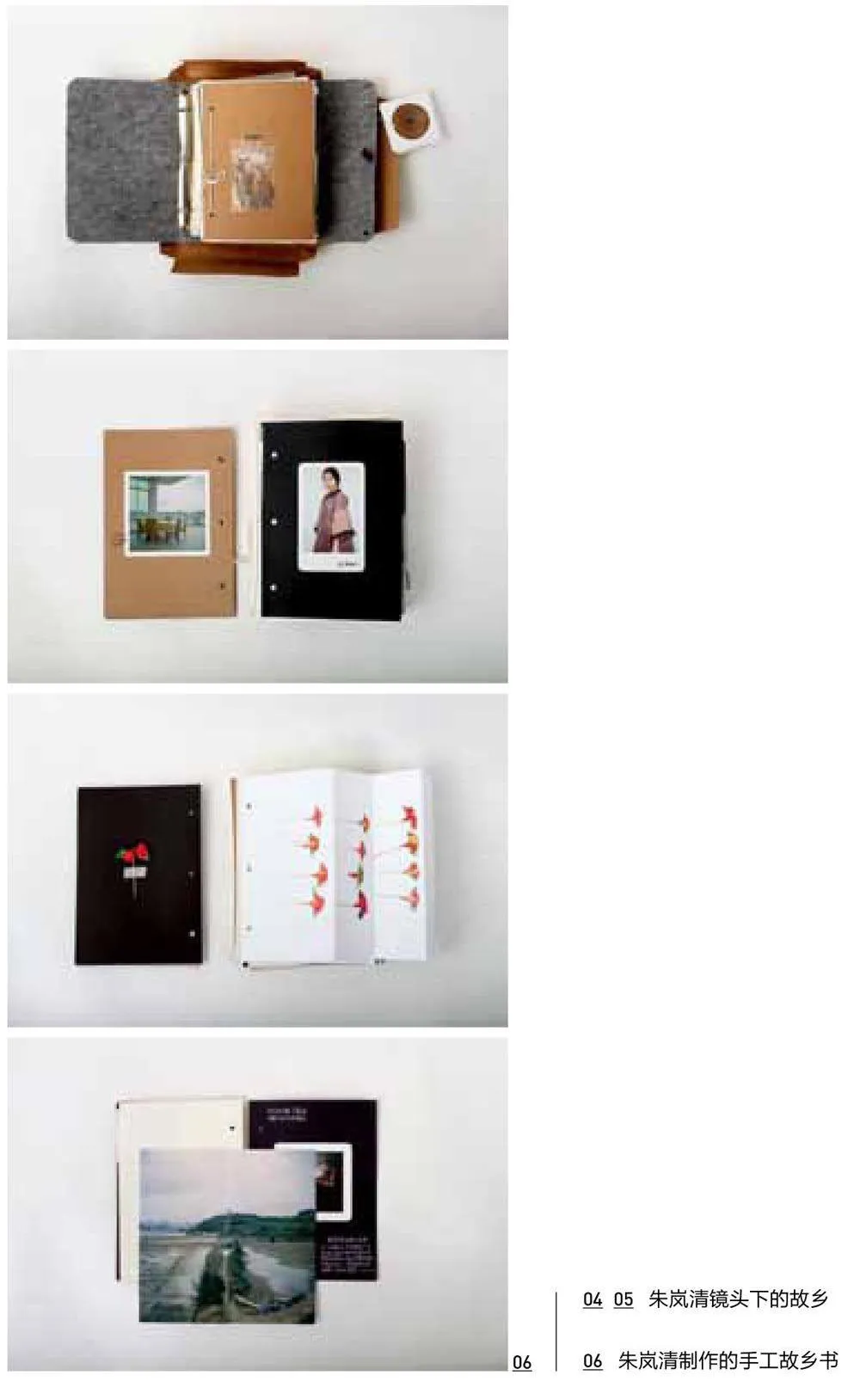

OFPiX工作室创办人任悦今年8月在北京目的地艺术空间举办了“还乡”第二季展览《故事书》,展示了12位摄影师对故乡进行的书写。在展览海报上,她写道:“这是OFPiX还乡计划的第二季。我们鼓励每个人寻找他们的故乡,地理上的,心理上的,并非空泛地抒情,文献、档案、旧照、家庭相册穿梭于时空之中,这些关于故乡的故事拉我们回到来处。”

寻找故乡,是因为故乡已经远离了吗?年轻人怀抱青春理想,进入声色犬马的大城市,一离故乡十数年,再次还乡时发现自己已成为漂泊的异乡人;而家乡在悄悄地变化,还乡人只能依稀辨别年少时的痕迹;家乡还在那里,但故乡仿佛成为了一个虚无缥缈的名词。就像罗大佑在歌曲《鹿港小镇》中唱的:“台北不是我的家,我的家乡没有霓虹灯……”故乡最后变成了一种复杂的情感,一种在内心深处帮助我们抵抗都市瞬息万变的力量。

任悦说,她在布展时,想到本雅明在《巴黎,19世纪的首都》中写道,城里人对家居装饰非常热爱,通过在居室里制造幻觉来获取滋养,对于私人来说,居室的环境就是整个世界。而参加这次展览的摄影师,他们拍下所有关于故乡的点滴,其实也是在一个纷杂的世界里,打造一间飘摇的起居室——寻找精神深处的起点,来获得继续行走的勇气。

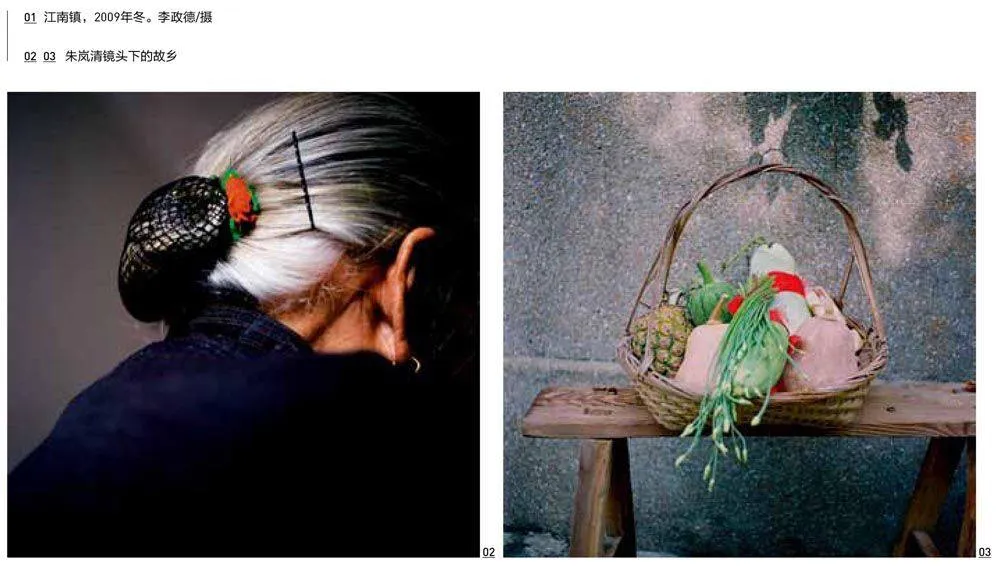

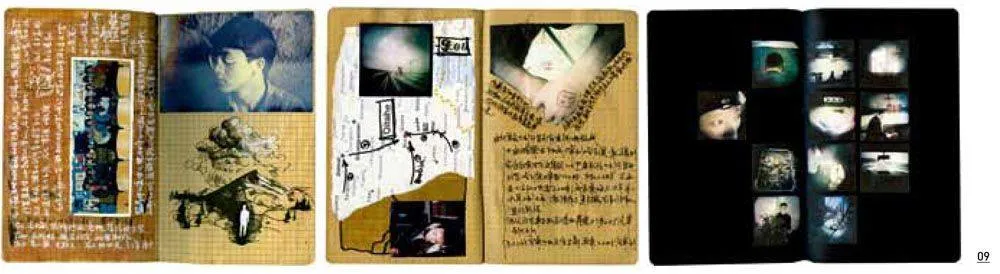

朱岚清、朴日权和李政德是参与这次展览的3位摄影师,在还乡的过程中,他们再一次观察、思索自己出发的“原点”,用细碎的影像,连起故乡脉络;制作一本小书,来和所有的“异乡人”分享这个属于自己的故事,分享对于故乡的情感。

寻找遥远的精神寄托

朱岚清 / 图并文

2008年,我离开家到遥远的北方上学,东山岛(隶属福建省漳州市)作为故乡的形象才在我心中渐渐清晰起来。有一首古老的民谣曾唱道:没有离开家的人没有故乡。现在,算起来,我已离开家至少5年。高中时,我就已经离家到附近的城市念书,那似乎是我第一次被人们问及来自哪里。

我开始学着描述我的故乡:嗯,那是一座蝴蝶形状的小岛,在福建的最南端,有蓝色的大海、细软的沙滩、美味的海鲜—听起来像是一名导游在介绍一个旅游胜地。

而对于我自己,东山岛又是什么?这个问题是我最初拿起相机拍摄东山岛的最大动力。在离开那里之前,因为囿于一个熟悉的生活圈中,我对于它的认识可能是简单而贫乏的。现在,距离和生疏反而让我以一个“故乡的陌生人”身份,重新去观看、了解它。

拍摄时,我经常会沉浸在怀旧的情绪中。这是充满温情的故乡,它有我童年的记忆,我亲密的家人,还有保持着传统信仰和生活方式的善良的人们。我流连于阿嬷的房间、家门口的菜园,静谧的海滩,与在落日下耕作的农妇、公路旁放羊的青年、海边拖网的渔民打交道。对于我这个陌生人的忽然闯入、拍摄,他们总能回以我善意的微笑。

然而,走出怀旧的情绪,突兀的现实则可以轻易打断我的回忆。马路两旁竖起了很多崭新的商品房,让人早已忘记原先这里的建筑是什么。一家当年很有名的照相馆,我老以为它还在那里,直到前几天才意识到它已被一排新店铺取代,而我似乎也不能确定这是不是就是它当年的位置。一年前,奶奶家门口的田地,也变得比记忆中的小了,曾经的耕地上盖起了医院,从家门口眺望,可以看到田野尽头不协调的欧式路灯和高耸的医院大楼。

作为一个年轻的离乡者,我仍在一厢情愿地希望可以找回当年我们对于故乡的亲密与熟悉,甚至可以找到这片土地的过去与灵魂。也许以某种方式,这些照片最终将成为我们遥远的精神寄托,无论我们在异乡,或是在不断前行的故乡里。

是否能说说自己对“还乡”项目的理解?

越来越多的年轻人离开熟悉的故乡,放弃自己原有的生活到陌生的城市去建立新的生活。在融入新世界时,我们可能都感到很多的挫折与孤独。故乡就像是一剂不太苦的良药,可以从一个遥远的地方给我们力量与安慰。城市里流失的东西,我们可以从故乡中找回。但故乡也按自己的命运在变化、发展着。这种落差,让这个时代的“还乡”变得更富有戏剧性了。“还乡”项目,并非是让我们回到故乡去拍照而已,而是带着我们的思考回去,并在拍摄时获得新的体悟。

家乡的哪些东西,或者哪些气质让你留恋?

传统的闽南文化特别吸引着我,这是让我觉得它独一无二的所在。从小我和爷爷奶奶一起住在农村里,他们言传身教给了我很多闽南传统习俗、文化,田地、庙宇、老瓦房都是我童年的游乐场。海岛的贫瘠与荒凉也是吸引我的另一种地理上的特质。

拍摄时有没有感触很深的事情?

很感谢那些路上偶遇并愿意被我拍摄的陌生人。其实我自己是个害羞、胆小的人,经常徘徊很久才敢上前询问是否可以拍他们。当我拍渔女或农妇时,她们经常会笑着说:“为什么要拍我呢?我那么难看……”而我总会诚恳地告诉她们,她们这样工作的时候真的很美。

有一次拍一个坐在摩托车上的小男孩,他的妈妈刚好从田里劳作回来,看到我在给他拍照,便对孩子说:“姐姐在给你拍照呢,要跟姐姐说谢谢啊!”这些善良朴实的人们,让我的拍摄充满愉悦与感恩,也更加有信心对下一个陌生人开口。

为按图索骥留存证据

朴日权 /图并文

七台河是黑龙江省一个人口不足百万的小城市,市中心叫“山上”,小到开着车不消10分钟就能转一圈,小到随便在哪家餐厅吃饭都有可能遇到熟人。大概这几年出了几个速滑冠军和几次较大型的矿难,便因此有了些“名气”。

过去,七台河是个不知名的小农村,除了日本人曾经企图来拓荒,光顾最多的大概是土匪了。这里后来因为发现了煤炭,在1983年成为地级市,辖着三区一县。基本没有什么能直达的火车,也是因为煤炭,勉勉强强从当年日本人修的牡(丹江)佳(木斯)铁路分个叉修进来一条铁路。

我出生在这里,但我到现在都没弄清楚到底哪条河是七台河,抑或有没有这条河。

我父亲1970年从牡丹江带着奶奶来到了七台河,谋得下井采煤的工作后,在一个当时还能称为青山绿水的地方盖了几间土房,有干净清冽的井水喝;到了1980年代,父亲在前院又盖了几间砖房,后来我在此完成了几件重要的人生大事:上学、工作、娶妻、生子。

七台河的人口多起来以后,虽然矿区依然乌烟瘴气,但也逐渐有了些沥青铺砌的街道,山上有了城市的面貌,市场开始热闹,治安开始混乱,环境开始污染,贫富开始分化。我家院子外铺设了一条通往洗煤厂的铁路,邻居越来越多,井水开始浑浊,诺大个森林最后被砍剩下个小小的桃山公园。

我顺着父母为我设计好的人生道路,从师范学校毕业后在矿办中学老老实实地当了几年老师。我紧巴巴地数着每月发的二百多块钱工资犯愁,矿务局却经常几个月都开不出工资来。煤炭经济在那个时候开始走下坡路,虽然后期有过几年回升,并造就了诸多暴富的煤老板,但煤炭行业的颓势注定不可逆转。我看不到希望,就毅然决然辞职去了北京,随后接走了父母和儿子,而这一走就是10年,没啥牵挂,连念想都少有过。

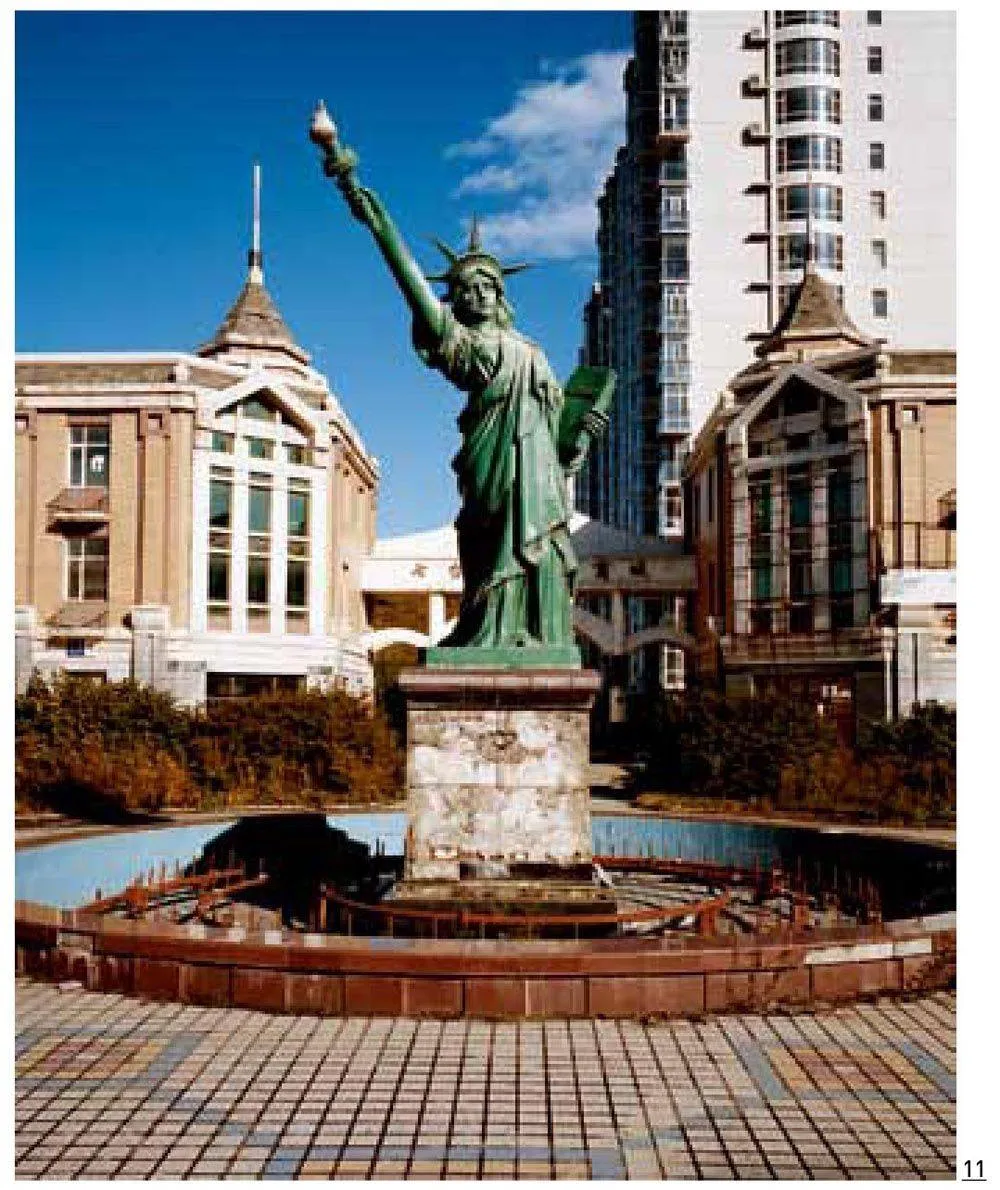

其实这10年,并非一次未回,但每次都不过是因事来去匆匆,不愿作片刻停留。如今七台河城市格局的变化使我曾经的二十多年生活经验作古,变化到我经常迷路,这里多了各种冒着浓烟的化工厂、焦化厂和电厂,有了很多和其他小城市一样更宽阔但又拥堵的马路,有了更喧闹繁华的商业区,有了豪华气派的政府办公楼,有了各种起着洋名的高层住宅小区,有了肯德基、必胜客,路口新设立的红绿灯改变了七台河人出行的许多习惯。

这种变化一开始就给我带来了视觉上的新奇,当我拿着相机把故乡当作项目来拍摄时,我发觉我从来没有仔细端详过这个城市。我想拍到每一处细节,甚至想为这个小城市建立一份图片档案。我躲在相机后边,贪婪地观察和揣摩着这个城市,像一个外人,远远地、小心翼翼地拍摄,故乡此时也仅仅是照片,是不动声色的异乡景观。

我上学时的教室,只剩下几面残垣破壁和一个表情呆滞的打更老头留守在那里,我每天上班曾路过的喧嚣热闹的井口因荒废长满野草,儿时经常去烤马铃薯的矸石山被削平拉走,铺路基盖新房,街道和胡同随着房子一起消失了坐标,除了垃圾就是瓦砾。那些我熟悉的地方一个个变得面目全非,让回忆变得艰难,连触景生情的机会都没给留下。

或许我是因与故乡有10年的记忆断层才如此感慨唏嘘,年轻一代和更年轻的一代似乎对此毫无眷恋。他们从四面八方的矿区搬迁至山上舒适的楼房里,开始享受这方圆几里的城市现代化生活。

而我无论身在何处,身份证永远都是2309开头的号码。多年在外飘荡,让我失掉了在这片土壤留存的能力。如果故乡是原点,我就像洒在河里的骨灰顺流而下,再也回不了头。只是这座城市,迟早会变化到无法相认,所以我庆幸自己还是拍到了我眼中的七台河。如果将来不得不按图索骥回忆故乡,这便是一份可共享的图片证据。

对于家乡来说,你觉得自己是外来人吗?

我在那里生活过二十多年,那里还有我的亲人、同学。尽管这几年家乡变得很快,但还不至于让自己觉得那么陌生。但在拍摄的过程中,自己的身份却总是变得很复杂,我想以外来人的视角拍到更客观的东西,但最终总是被乡情裹挟着变成真正的归乡客。

对于还乡,最想与他人分享的是什么?

照片最终都是从个人视角完成的,我无意贬低自己的老家,但也不愿刻意称颂它,我只是拍到我看到、感受到的故乡。我当然也希望这个项目的照片能带来话题,引起讨论,特别是故乡人,一个煤炭资源枯竭的城市如何转型,这不仅是官方的课题,也需要老百姓积极参与。

拍摄时有没有感触很深的事情?

拍了3年,拍了3次,感触最深就是家乡的变化,特别是煤炭行业的败落。作为资源型城市,这里急需找到新的产业支撑。

频频回首出发的地方

李政德 / 图并文

我的家乡在湖南益阳安化的一个小镇。

小镇在资水之南,因而有了个美丽的名字:江南镇。

从19岁离家至今,几乎每年都要随着春运迁徙一次,回到阔别1年的家乡。每次回家,我总想拍点照片,却迟迟没有开始。直到2009年,偶尔得到5卷过期的柯尼卡负片,终于开始了拍摄。

回得去的是家乡,回不去的是故乡,这是我的乡愁。山区的变化紧随着时代:削平的山头,沿河的公路,新添的桥梁,截流的水电站……家乡的变化再大,也大不过我生活奔波过的几个大城市。这些大大小小的变迁,并没有让我产生过多的隔阂。毕竟还有熟悉的乡音和亲切的一草一木,有楼下的资江水,对岸的人形山。

生命无论走得有多远,依然会频频回首出发的地方。这山河岁月生出的乡愁源自已经遥远的童年,那里才是我的故乡。站在小镇郊野的锯木厂,清晨的薄雾里,锯木灰散发的清香和童年、少年时一模一样。拿起相机重新凝望,有时候镜头带着我回去,有时候又把这一切截断。

陌生和距离,人情与物意。我是个站在家乡眺望故乡的游子。

对于家乡来说,你觉得自己是外来人吗?

家乡不是故乡,我也是它的过客。相比路过的其他地方,家乡亲切多了。因为它曾是我的故乡。

家乡的哪些东西,或者哪些气质让你留恋?

一山一水,一草一木。还有熟悉的乡音,那是真正的母语。

对于还乡,最想与他人分享的是什么?

如果你在一个远离大城市的小地方长大,为自己庆幸吧。相对城里人,我们的故乡真切一点。