出版集团人才战略的三个要点

对于出版集团而言,制定人才战略可重点抓住以下三点:一、围绕产业趋势储备人才;二、围绕公司战略选用人才;三、围绕机制创新留住人才。

在产业转型步伐加快和市场竞争趋于激烈的大背景下,出版集团的人才战略在企业总体战略中的地位愈发重要。人才竞争力成为决定企业综合实力的关键因素。对于出版集团而言,制定人才战略可重点抓住以下三点:

一、围绕产业趋势储备人才

出版业正经历新一轮的产业变革,与以往历次变革相比,这次变革的深度和广度超乎想象,这次变革的烈度和速度超乎想象,这次变革对产业格局的影响应该更是超乎想象。就我国出版业而言,以往的变革主要集中于技术手段的更新(如从雕版到活字,从铅印到激光照排等)。而此次变革中,技术更新与社会经济转型、体制机制改革、产业边界重写、消费习惯转变等诸多变化裹挟在一起,使得整个局面更加复杂和不确定,有些产业形势可以看清,有些一时还难以看清。如新业态何时能够超越甚至取代传统出版业、数字出版的商业模式何时能建立起来、新业态的明确边界是什么等,这些问题一时还难以回答。但有些产业趋势是相对明确的,比如集团化的趋势、现代化的趋势、数字化的趋势、国际化的趋势等。出版集团在寻找人才、储备人才时,就要紧紧围绕这些趋势,就要着眼于未来竞争,及早吸纳新型人才。

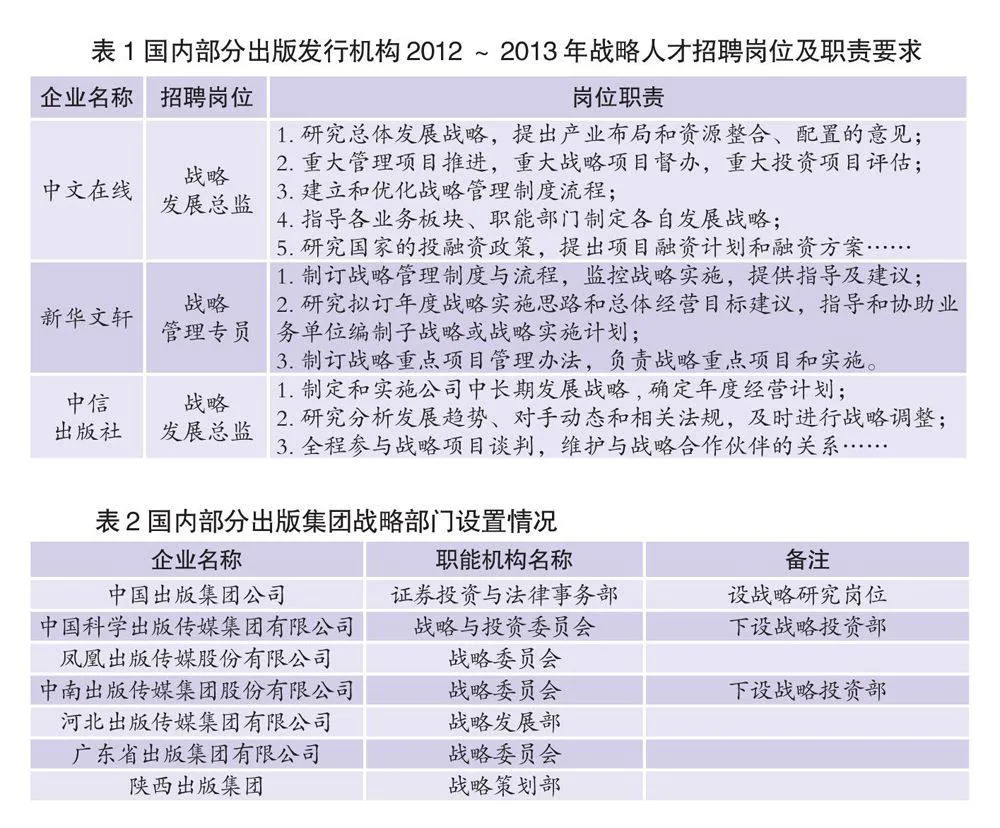

出版产业的集团化趋势,使得战略管理人才成为稀缺资源。随着出版集团成为我国出版产业竞争的主体,产业竞争就不再单纯表现在具体出版社之间的竞争,而是更多地表现为集团层次的综合竞争。这种竞争更看重战略管理能力,具体表现为战略环境的分析能力、战略路径的选择能力、战略规划的执行能力、战略调整的应变能力、战略资源的整合能力等。一些出版集团出现“集而不团”“团而不化”的现象,就是由于缺乏战略管理能力,导致资源优势、品牌优势、人才优势、政策优势、集约优势等都没有充分发挥出来。特别是在出版企业完成转制以后,越来越多的出版集团成为股份制公司,外部因素对集团的影响就越来越大。因此,拥有一支专业的战略管理人才队伍,通过政策研究、产业分析、信息搜集和战略指导等工作来提高市场竞争力,就显得尤为必要。目前,中国出版集团公司、中国科学出版集团、凤凰出版传媒集团有限公司等主要出版集团都设置有战略发展委员会、战略发展部或相关部门,而战略管理岗位也开始频繁出现在出版企业的招聘需求中。

出版产业的现代化趋势,使得职业经理人成为稀缺资源。现代企业制度的基本要求之一,就是企业所有权与经营权的分离,这就对职业经理人产生了需求。对于出版集团而言,集团化的管理面临许多新课题,多元化、数字化、资本运营等许多专业问题都需要专业人士来解决和应对,因此对具有战略管理能力、经营决策能力、应变与危机管理能力、创新能力和驾驭市场能力的职业经理人的需要就更为强烈。同时,现代企业制度在管理模式上的扁平化趋势,促使出版集团去寻求知识更为广博、能力更为综合、视野更加开阔、管理幅度更宽的专业管理人员。目前来看亟须的职业经理人主要有以下几种:一是内容运营方面,需要擅长资源梳理、资源维护和资源开发的职业经理人;二是资产运营方面,需要擅长对内整合、对外并购的职业经理人;三是财务运营方面,需要擅长市值管理、风险控制的职业经理人。

出版产业的数字化趋势,使得数字出版人才成为稀缺资源。数字出版代表了出版转型的主要方向,但传统出版产业对数字出版趋势的观望、犹豫和彷徨,导致了在人才储备方面的严重滞后;其对数字出版商业模式的困惑、不解和等待,又导致了现有数字人才结构与实际需求的错位和偏差。目前来看,出版集团最需要的不是平台开发、网络维护、数据转换等技术类人员,此类业务完全可以通过外包的形式交给专门公司来做。作为内容的策划和提供商,出版集团最需要的应该是数字产品策划、数字内容制作、数字平台营销等创意型人才。

二、围绕公司战略选用人才

一方面,公司的战略制订要考虑现有的人才储备和人才使用情况,另一方面,公司的人才战略要服务于总体战略,要围绕总体战略做好选人用人工作。

首先对现有人才情况进行分析。在制定人才战略之前,要对本集团的人才现状进行摸底,从人才结构(重点是岗位结构,如编辑人员、营销人员和管理人员的结构;传统业务和数字业务的结构等)、知识背景、技能情况等方面进行分析,找出人力资源方面的竞争优势和竞争劣势,以便有针对性地提出对策。

其次根据总体战略确定人才需求。国外不少情报分析机构,能够通过一个企业的招聘广告,倒推出该企业发展战略的变化。这是因为战略转变必然导致人才结构的调整,必然导致新型人才的加盟。反过来,企业明确新的发展战略后,核心业务也就随之确定了,对比既有人员情况,就能够清晰地确定人才需求的方向和规模等。比如集团制订了专业化的发展战略,那么人才选用就要集中在专门的编辑人员身上;如果集团制订了多元化的发展战略,那么人才需求就锁定了广告、影视等相关从业者。一句话,人才战略就是要为战略目标点将选才!

最后要根据企业现状确定选人路径。不少集团抱着招之即来、来即能用、用即有效的心态,抱着别人栽树我乘凉、别人除草我收菜的心态,把人才引进工作放在非常重要的位置,而相对忽略了人才培养工作。其实,选人路径要根据集团的人才现状来明确。一般而言,在传统及相关领域要以培养为主,在重点领域里要以引进为主,培养要持之以恒,引进要精准有效,不能偏引进而轻培养。韩愈有一篇杂说讲到:“千里马常有,而伯乐不常有。故虽有名马,只辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称也。马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也;是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之曰:‘天下无马!’呜呼!其真无马邪?其真不知马也!”许多单位不是没有人才,而是发现人才的眼力、使用人才的魄力、留住人才的魅力还不够。

三、围绕机制创新留住人才

用分配机制创新留住人才。出版企业目前的分配机制已经脱离了产业发展现实,按编辑字数分配、按职位职称分配、分配不透明、标准不清晰的现象在生产岗位中比比皆是,由此造成的后果就是一些员工工作无动力。有人干私活,把优秀选题卖给其他出版社;有人磨洋工,熬够年限评个编审、副编审了事儿;有人借平台,以出版社为跳板进高校进外企进政府。分配机制已成为阻碍集团大发展的重要障碍,非改不可。分配机制改革思路是抓好制度设计的全面性和针对性,制度形成的民主性和开放性,制度执行的彻底性和持续性。设计时要重点针对企业发展的薄弱环节,如选题策划、市场营销等进行激励,通过改革破解发展难题,解放和发展生产力,激发和保护创造力。设计时要不留死角,考虑不同岗位的不同性质,注重均衡性,不搞一刀切,对学术编辑要科学设计指标。制定时要全员参与,充分听取意见,得到绝大多数员工的支持。执行时要公开透明,照章办事,不打折扣,不搞平均主义。

以用人机制创新团结队伍。目前一些出版集团的用人机制比较僵化,普遍采用科层制,人才评价机制带有鲜明的计划经济色彩,导致的结果就是多数人在熬资历、混脸熟、随大溜,不少人创新顾虑多、干事激情少、才情不敢外露、意见不宣于口。上上下下共同造就了一种暮气沉沉的企业氛围,创新者被视为异类,不被理解,于是要么走人,要么和光同尘,收敛锋芒。要解决这一问题,就要打破论资排辈、讲究出身、按部就班的旧机制,大胆用新人,用好人,用能人。新指的是思想新、知识新、作风新;好指的是素质好、人品好、口碑好;能指的是能想事、能干事、能成事。新型业态尤其要用新人,要另起炉灶;关键岗位尤其要用好人,要不负众望;薄弱环节尤其要用能人,要才尽其用。

确立指标体系在激励机制中的导向作用。激励机制的最佳结果是实现大河涨水小河满,是赢得企业和个人的双赢。个人考核指标体系的设计是否科学,直接影响激励机制的作用大小。出版集团作为文化生产企业,有其不同于物质生产企业的特殊性,不少工作岗位难以完全量化。因此在指标体系的设置上,要把握经营岗位讲绩效、非经营岗位讲目标的总体原则。在指标值的确定上,则要综合考虑行业平均增速、集团平均增速、外围经济环境、前期业务积累等多种要素,指标设定要有奋斗性,也要有可行性。