这样的全集还是不编为上

对于林徽因这样一位受到出版市场青睐的作家来说,无论是从读者的需求,还是从文化传承的角度,林徽因都配得上有一部“全集”。

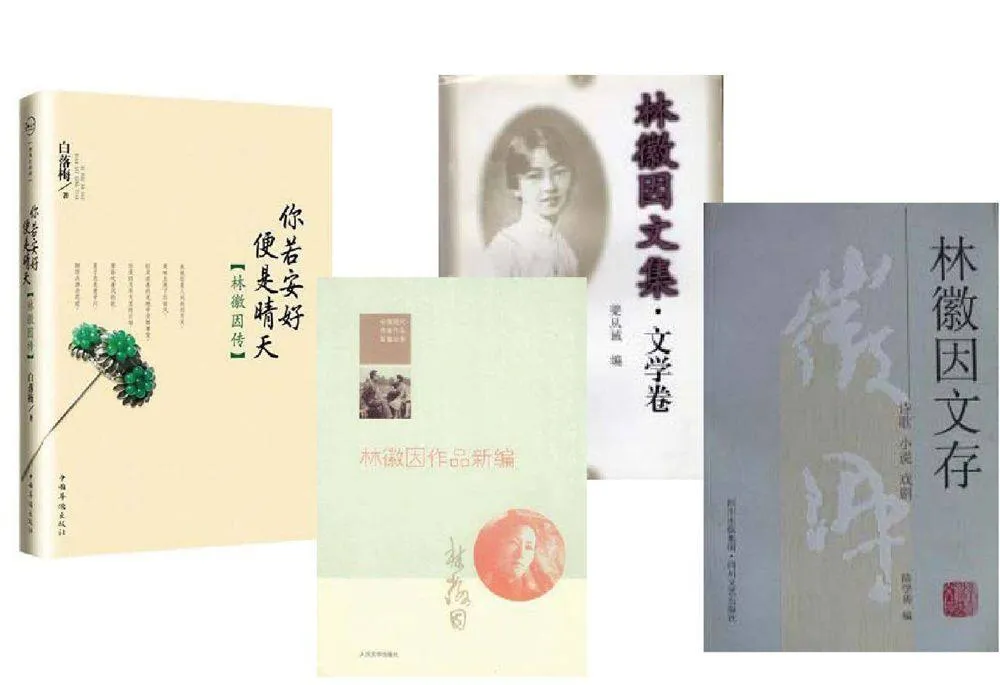

提起当下比较受出版界青睐的作家,我觉得林徽因肯定要算一位。近年不仅她的诗文作品出版品种繁多,而且关于她的传记,如白落梅的《你若安好 便是晴天》更是长期占据了社科书销售的前列,其他像林杉的《细香常伴月静天》、张清平的《林徽因传》、倾蓝紫的《林徽因诗传》、陈韵鹦的《我的波心你的影》,等等,也都有着不错的销量。略有可叹之处的是,林徽因应该是极少的生前没出版过文学作品,而作品又在当下爆发式出版的作家。

林徽因热,究其原因,我想至少应该有四点,首先肯定是作品好,诗作如《那一晚》《别丢掉》《莲灯》《微光》,读来起都给人以美的享受;散文也是一样,《窗子以外》《彼此》《蛛丝和梅花》《一片阳光》,敞开心扉,真诚抒发心声;甚至是写建筑的文章,句子如诗一样流淌出来,真乃人如其文。除了美,我以为林徽因作品的另一个特点一定是自由而无拘束,今天很多人都已经知道了20世纪80年代在中国流行的意识流小说,林徽因早在50年前就用过了,而她的诗作则更是显得收放自如。

其次,是林徽因的传奇人生,父亲是林长民、公公是梁启超、丈夫是梁思成,还有两个名声显赫的追求者徐志摩和金岳霖,这样的人就不可能没有故事。驳胡适的面子,指着吴晗的鼻子大骂,送冰心老陈醋都算不得什么,作家韩石山在《碧水蓝天林徽因》一文里讲过一个例子:1944年11月,日军北上进入贵州,继续北进,有直扑四川之势,林徽因做了最坏的准备。抗战胜利后,梁从诫问妈妈:“如果当时日本人真的打到四川,你们打算怎么办?”林徽因告诉儿子:“中国念书人总还有一条后路嘛,我们家门口不就是扬子江吗?”儿子又问:“我一个人在重庆上学,那你们就不管我啦?”病中的林徽因仿佛道歉似地小声说:“真要到了那一步,恐怕就顾不上你了。”有这种气节的人受到关注总不是坏事。

再次,当然是林徽因的美貌,沉鱼落雁,闭月羞花,真当得起天姿国色,这是没有什么可避讳的。曾有权威媒体评选共和国60年最美女性,林徽因名列第一。陆小曼当然也称得上美人胚子,但是以笔者个人的眼光来看,和林徽因相比,还是差了一些。

最后一个原因肯定和林徽因作品已成公版有关,有没有稿费,对于出版社,那是不一样的。想想徐志摩、鲁迅近乎出版泛滥的作品,难道就和他们的早亡无关吗?胡适的作品在今年伊始成为公版,市面上如雨后春笋般,瞬间就冒出了多部小合集。

这些原因导致了林徽因作品多版本、立体式的开发,而当下的国情则是但凡哪一位作家的作品频繁反复出版,就势必会产生高品质和低劣书并存的现状,乃至出现了八卷本的《林语堂英译精品》封面印了杨骚照片的笑话。而对于林徽因这样一位受到出版市场青睐的作家来说,无论是从读者的需求,还是从文化传承的角度,林徽因都配得上有一部“全集”。

事实上,早在多年前,就已经出版了由梁从诫主编的《林徽因文集》和陈学勇编的《林徽因文存》两套“全集”性作品,想来由于编者的严谨和林徽因作品相对不多的因素,两套书都没有用全集命名,尤其是陈学勇先生,长期致力于中国现代女性作家研究,对于林徽因、凌叔华等作家作品有着多年的研究与积累,2009年末他还曾为人民文学出版社编选了《林徽因作品新编》,对林徽因的文学作品基本也是“一网打尽”。可这些终究都没敢称得起“全集”。近日无意中竟在网上看到了一套四卷本的《林徽因全集》。林徽因的作品存世不多,从没有一次性出过四本的时候,看这规模作品收录得应该很全,可买到手后才发现这也是一个“不全集”,甚至不夸张地讲,这套全集连陈学勇先生编的选集也不如,而且是大不如,下仅举数例。

林先生以诗人名世,最高文学成就当以诗论,2009年的《林徽因作品新编》中,收林徽因诗作67首。而这套2012年版的《林徽因全集》笔者搜肠刮肚也只找见了66首,对比之后发现,失收的一首诗为《死是安慰》,原载1947年1月《益世报·文学周刊》第22期。赵国忠先生在2001年的《人民日报》海外版上发表的《林徽因的两首佚诗》中的一首,而另一首《孤岛》全集却收了。也是赵国忠先生的功劳,他在2011年第4期《现代中文学刊》上发表了《〈平明日报·星期文艺〉与林徽因的三首佚诗》一文,又提供了《春天田里漫步》《破晓》《诗——自然的赠与》三首林诗的全文,这也没有被《林徽因全集》的编选者注意到。《现代中文学刊》由陈子善先生主编,在现代文学研究界影响极大,编选者只要稍微留心注意林徽因佚文的情况,应该不难看到。

《文人的另一面》作者、马来西亚著名华人作家温梓川在回忆文章里曾提到过林徽因的一首七言绝句:“拒霜花发断肠红,心事微波婉转通。欲放扁舟江上采,几回愁雨又愁风。”全集依然不曾收录,回忆固然可能有误,但若另加以说明并不是难事。

诗歌之外,江西出版的《百花洲》杂志2004年第2期刊发了学者严晓星的《林徽因的一篇重要佚文》(后又收入了严的《条畅小集》一书),该文又提供了林徽因的佚文《设计和幕后困难问题》,称其重要是因为剧论是林徽因在建筑和文学作品以外的另一种题材的作品,同时还揭示了林徽因与耶鲁的一段关系。这样重要的文章,这部《林徽因全集》依然失收。

陈学勇编《林徽因文存》建筑卷中收录的《敦煌边饰初步研究稿》《林徽因全集》亦失收,这当然是一篇重要的作品,常沙娜曾将此文用来作为《中国敦煌历代装饰图案》一书的序言。此外,《林徽因文存》建筑卷中的《〈中国营造学社汇刊〉第七卷第二期编辑后语》《拟制国徽图案说明》《景泰蓝新图样设计工作一年总结》《〈图像中国建筑史〉前言》《〈城市计划大纲〉序》《〈苏联卫国战争被毁地区之重建〉译者的体会》《戴念兹〈历史遗产〉等的批注》《王其明、茹竞华毕业论文评语》《林徽因在一次文物保护会上的发言》九篇文章也全部失收,这就有点说不过去了。

再有,既然《林徽因全集》收录了林徽因的译作《夜莺与玫瑰》,那么林徽因与梁思成合译的《苏联卫国战争被毁地区之重建》也应该收入,全集未收。

此外,林徽因另有文章《贡纳达之夜》《唐缶小瓮》,文本失传,应有存目或说明。

以上几例均为全集不全之问题,不全之外,这部《林徽因全集》尚有诸多问题,比如,林徽因写给费正清、费慰梅信多为英文,现存译本均为梁从诫先生所译,《林徽因全集》书信部分林徽因写给费正清、费慰梅的信均为梁从诫译文,若不标明,读者完全可以认为是林徽因的原文。再者在文字校订方面也显然未下工夫,有版本选择问题,也有文字录入者笔误的问题,本文不再一一列举。

诚然,如刘增杰先生在《提高作家全集编辑质量的三个问题》所说:“扩大文献搜求范围,并不意味着全集必‘全’,并非意味着不顾创作水准,毫无选择地有文必录。”但是全集的编选,毕竟是一件功在千秋的大事(陆耀东语)。在《周作人散文全集》《老舍全集》《徐志摩全集》《黄仁宇全集》等经典全集纷纷问世的背景下,这部号称“名副其实的《林徽因全集》”,实在是配不上林先生的声名。

这样的全集还是不编为上。

(作者单位:春风文艺出版社)