漫谈古人的“趋”礼

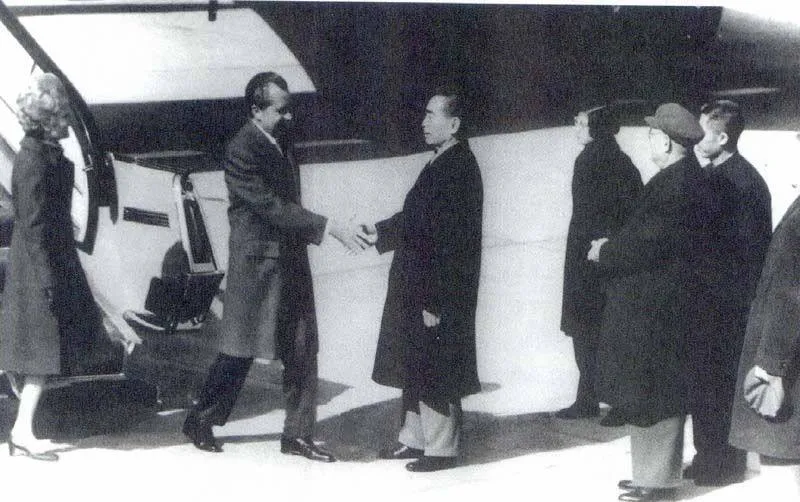

1972年2月21日11时27分,北京机场春寒料峭。美利坚合众国总统尼克松从他乘坐的“七六年精神号”总统专机的舷梯上走下来,在离地尚有三四层台阶的地方便远远地向着伫立在寒风中的中华人民共和国国务院总理周恩来伸出了渴盼的手。周恩来见状,也快步向前,在尼克松刚好走到地面时与他紧紧地握住了手,轻轻地揺晃着,足有一分钟之久。周恩来对尼克松说:“总统先生,你把手伸过了世界最辽阔的海洋和我握手,25年没有交往了啊!”(转引自李连庆主编《中国外交演义·新中国时期》第322页,世界知识出版社1995年版)

今天回想起41年前的这一幕情景,再用《礼记》的记载去比照,我们会感慨地发现,周总理这一快步走向对方的姿态,不正是中国古代礼仪中的“趋”礼么?

古人的“趋”礼早在《礼记》中就有规定。其《曲礼上》说:

帷薄之外不趋,堂上不趋,执玉不趋。堂上接武,堂下布武,室中不翔。

此处的“趋”,谓小步快走。这里大意说:在尊长者的帷幔和帘子外边不要小步快走,在堂上不要小步快走,手拿玉器时也不要小步快走。经过堂上时,应该一个脚步紧挨一个脚步,出堂以后则可迈开大步。在室内行走时不要甩开手臂。

之所以在尊长者“帷薄之外不趋“,是因为既设帷(布幔)薄(帘子)屏风,则已与尊长者隔开,所以“行自由,不为容也。”(郑玄:《礼记注》)之所以“堂上不趋”,按孔颖达《礼记正义》的解释,乃因“堂上迫狭故也。”之所以“执玉不趋”,按杨天宇《礼记译注》(上海古籍出版社1997年版)的说法,是因为“玉贵重,须慎”。由些可见,古礼中的“趋”礼,是一种刻意谦恭、尊重的表示;但并非一成不变,当相机而行。

《礼记·少仪》又记载说:

执玉、执龟不趋。堂上不趋。城上不趋。……小子走而不趋。

这里大意是说:在祭祀或占卜时,拿着玉器或龟甲、蓍草时不能快步走,在大堂上也不行“趋”礼。“执龟不趋”,大致也是因为要护持(占卜)神物吧?在城墙上可能也与大堂上一样,由于地方狭窄,不便“趋”。至于“小子走而不趋”,郑玄注云:“弟子(即小子)也,卑不得与宾介具备礼容。”意谓弟子在充作仆役使用时,地位卑下,无资格向宾客行“趋”礼。即便活儿干完参与宴饮时,也要先坐下来用酒祭奠先人后,即刻起身站立饮酒。这就是《少仪》在“小子走而不趋”之后,又书“举爵则坐,立饮”的意思。

《曲礼上》与《少仪》既规定了上述“不趋”,那么就等于告诉大家:在其他交际场合则是可以“趋”或必须“趋”的。

《礼记·祭义》还说:“仲尼尝,奉荐而进,其亲也慤,其行也趋趋以数。”郑玄注说:“慤与趋趋,言少威仪也。趋,读如‘促’。数之言速也。”《祭义》此节的意思讲,孔子秋季举行祭祀,捧着祭品去敬神。他亲自出面忙碌,一副虔敬诚恳的样子,而且行走时脚步急促而快速。《祭义》这里谈孔子在神明面前采用“趋”礼以表示恭顺与礼敬。所谓“趋趋”,是小步急行的姿态。

《祭义》此节还说,孔子的弟子子赣在祭礼完毕后,对孔子在神明面前的这种姿态颇为困惑——因为孔子一贯教导弟子们在祭祀时应该“济济漆漆然”,即要讲究威仪,要有严肃的仪表。孔子向子赣解释说:其实不当一概而论。诚然,祭祀时宾客们一般应当表现庄严,讲究威仪容貌。可是就孝子而言,则应当“少威仪”,作谦卑状,这样才能显出深切的思亲敬神之情,拉近与神明的距离,进而达到神交的目的。

《礼记》这里所说的“趋”礼,还在《论语·乡党》里得到了印证——而且也主要是在此章里的孔子身上得到了印证。我们试看下面的文字:

君召使摈,色勃如也,足躣如也。揖所与立,左右手,衣前后,襜如也。趋进,翼如也。宾退,必复命曰:“宾不顾矣。”

入公门,鞠躬如也,如不容。立不中门,行不履阈。

过位,色勃如也,足躩如也,其言似不足者。

摄齐升堂,鞠躬如也,屏气似不息者。

出,降一等,逞颜色,怡怡如也。

没阶,趋进,翼如也。

复其位,踧踖如也。

执圭,鞠躬如也,如不胜。上如揖,下如授。勃如战色,足蹜蹜如有循。

享礼,有容色。

私觌,愉愉如也。

这里大意是讲,鲁君召孔子去接待外宾。孔子面部庄严持重,脚步很快。他向站在两边的人作揖,忽左忽右地没有停顿。衣裳虽一俯一仰,却很整齐。他快步向前,就像鸟儿展开双翅似的。外宾离开后,他一定还回去给君主报告说:“客人已经走了。”

孔子走进朝廷的大门,弯着腰,好像没有容身之地似的。他站,不在大门中间,行,不踩门槛;走过国君的座位时,面色变得严肃凝重,脚步快速,小声说话,似乎中气不足的样儿。他提着衣襟走上台阶,弯着腰,屏息没气似的;出来后,走下一个台阶,神态便放松了,显得轻松愉快。走完了台阶,他又快步前进,像鸟儿展翅;回到原来的位置后,却又是一副敬畏不安的样子。他手拿着玉圭,弯着腰,好像举不起来。他上举,像是作揖;下举,像在交接。他面容庄重,战战兢兢,用紧凑的小步前行,像在沿着一条直线行进。他献礼时,和颜悦色;与外国君臣私下见面,则轻松自如。

上面这一大段叙述,似显过细而有繁冗之嫌,但却绘影绘色地勾勒出礼学大师孔子在不同场合所取的不同神情姿态。这些神情姿态可用四个字加以概括,就是知礼知节。这个“节”不仅是“礼节”的“节”,而且也是“节度”的“节”。如什么时候应严肃,什么时候该放松;什么时候当快步如飞,什么时候可闲庭信步……他都处理得恰到好处,令上下满意。这之中,“趋”礼作为待人接物的形态礼节,尤显重要。对此,孔子身边的亲属、学生耳濡目染,把握得较为准确。如《论语·季氏》就两度出现“鲤趋而过庭”的句子。鲤(即孔子的独生子伯鱼)为什么要快步走过庭院?因为孔子正一个人站在庭院当中。对作为父亲兼老师的孔子,伯鱼当然要采取“趋”礼了,以显其谦恭与虔诚。后人遂以“趋庭”作为承受父亲教导的代称。如王勃《滕王阁序》:“他日趋庭,叨陪鲤对。”

除了祭祀神明(包括祖先)、见尊长(包括面见君、师)、接待客人必须用“趋”礼外,军礼中也含有“趋”礼。《左传·成公十六年》说:“卻至三遇楚子之卒;见楚子,必下,免胄而趋风。”“趋风”即疾行如风。《左传》这里讲晋、楚鄢陵之战时,晋国将领卻至遇见楚君,他立刻跳下战车并摘下头盔,快步如风地去向楚君致敬。所以,“趋风”便成为向对方致敬的意思。如李白《梁甫吟》中有:

君不见高阳酒徒起草中,

长揖山东隆准公!

入门不拜骋雄辩,

两女辍洗来趋风。

《史记·高祖本纪》载,秦末刘邦(《汉书》谓其“隆准”即高鼻梁)起兵西过高阳时,郦食其“求见说沛公(即刘邦)。沛公方踞床,使两女子洗足。郦生不拜,长揖,曰:‘足下必欲诛无道秦,不宜踞见长者。’于是沛公起,摄衣谢之,延上坐。”李白借用此典刻画刘邦敬重人才而前倨后恭,罢停濯足,提起衣裳,快步如风地去见郦生认错,致敬,请入上座。

由此看来,“趋”礼的使用与否,在古代是颇有一番讲究的;而这种讲究,既与使用的时候、地点、场合密切相关,又同使用者的身份、地位关系紧密。不过,时代发展到今天,作为周礼规范的正式“趋”礼,早已不复存在,但倘细细检索其遗风余韵,也还不时可见。譬如一对多年未见的旧友重逢,彼此均快步相见,互相拍臂握手……此时的他俩,恐怕是有意无意地在行着古老的“趋”礼呢!至于前举1972年2月21日11时周恩来向着尼克松总统的快步趋前握手,则该是一种有意为之吧?因为周总理是深谙中华传统文化礼仪的新中国杰出的外交家。既然尼克松在离地面还有三四层台阶时就远远向他伸出了手——投之以桃,周总理也理当报之以李。而周总理将“趋”礼古为今用却不卑不亢,尽显泱泱大国礼仪文化的绚丽风采。